いまでも左脳が処理する情報量に比べて、右脳の情報処理量は十万倍以上だということがいわれたりしています。

これは、言葉の処理は主として左脳でおこなわれ、視覚イメージ処理が右脳で行われるという風に脳科学で説明されたことがあったためです。

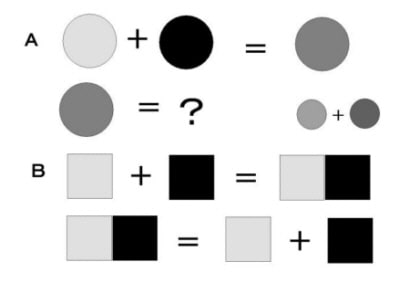

それだけでなく、コンピューターで情報処理をするとき、文字を処理する情報量より画像処理の情報量のほうがはるかに多かったので、単純な類推から右脳のほうが情報処理量が多いと思ってしまったのです。

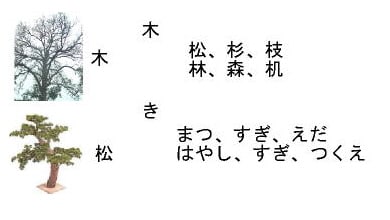

たとえば木の写真をコンピューターに記憶させると、カラーであるとか画像の大きさとか精度によってちがいますが、「木」とか「き」という文字に比べると数万倍から数百万倍のメモリーがいります。

このような例を示されれば、左脳より右脳のほうが情報処理量が多いから、右脳のほうが優れた能力を持っているなどと考えたりするのです。

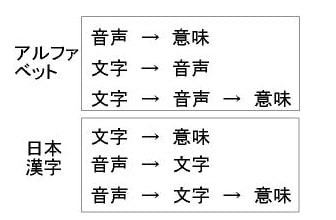

しかしこれは言葉を音声とか文字と同じものだと考えてしまったために起きた誤解です。

文字や音声は言葉を表すための手段で、符号に過ぎません。

文字で言えば「木」とか「き」は符号であって、それ自体は木という言葉の表すものではありません。

情報量ということでいえば「まつ」とか「すぎ」は「き」の二倍だから二倍の情報量だというのは符号だけのことで、意味とは関係がありません。

漢字の「松」、「杉」、「枝」などは「まつ」、「すぎ」、「枝」に比べれば一文字なの符号としての情報量は二分の一ですが、「木」に関係することが表示されているので実質的な情報量はむしろ多いのです。

文字で表せば「宇宙」も「世界」も二文字で表されてしまうということで、情報量がわずかだということになってしまいます。

使われる符号の数でもって言葉の情報量を測るというのはナンセンスなのに、おお真面目に情報量の計算をしていたのは信じられないことです。

画像であれば言葉を知らなくても見れば分かるということがありますが、文字や音声で表された言葉は、言葉を習得していないと理解できません。

言葉を理解するためには脳の膨大な記憶がなければならないので、ことばを聞いたり文字を読んだりしているときの情報処理量は映像を見たときの情報処理量より少ないとは限らないのです。

現実には文字を読むために長い年月をかけて教育を受けているのですから、イメージ処理の数十万分の一の情報処理量などという風な考え方は滑稽なのです。