漢字がどのようにして成立したかを説明するものとして、仮借、転注という理論があります。

仮借はいわゆる当て字で、発音が同じ単語に別の文字を代用させるものです。

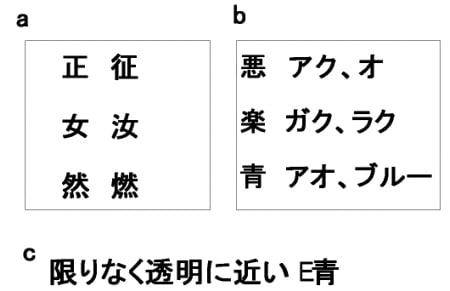

征はもとは正という字を流用していたのを、正を正しいという意味に特化した結果、別に征という字を作ったということです。

もともと正には攻撃、強制という意味があったので、征服の意味の征に流用されたわけで、力は正義だという感覚が大昔からあったことが推測できます。

女を「なんじ」という意味の言葉「ジョ」と発音が同じだったのでこれを流用。汝という字が作られても女で代用している場合があります。

然も燃えるという意味で使われていて、燃という字ができても然が「燃える」という意味で使われていたりします。

このような紛らわしいことがあるのは、漢字が特定の人たちによって一気に作られたのではなく、自然に作られてきたことをうかがわせます。

漢字には合理的な構造がありそうで、矛盾する面がついて回っているのです。

転注というのは共通の意味を持つ単語が同じ文字の中に同居する場合のことで、同じ文字ながら発音の仕方が違うものです(発音が同じならそれは単なる多義語ということになります)。

悪は「醜い」という意味が共通で「アク(わるい)」という語と「オ(にくむ)

」という語をを同居させています。

楽は「楽しませる」という意味を音楽の「ガク」、享楽の「ラク」が共有しています。

ほかに好という字は「好む」と「よい」が同居しているのですが、日本風の音では「コウ」で同じですが、中国語では発音が二通りで別だそうです。

cは千野栄一「注文の多い言語学」に載っていた表記法で、「限りなく透明に近いブルー」のブルーを転注文字にしたものです。

青とブルーは「青い」という意味を共有しているので、ブルーの変わりに「青」という字を使っているのですが、単に青と書いては「ブルー」という読み方をさせることができず、「ブルー」の別の意味を受け取ってもらえません。

そこで紛らわしさを除くためEという字を前につけて (英語で読んでほしいというつもりでEを青の前にくっつけているというのです。

面白いアイデアですが、これからどのような議論が発展させられるか今のところは思いつきません。