一番最初に車を買って以来、ずっとJAFには加入してきましたが、最初の頃こそ毎月送られてくる『JAFMate』を読んでいましたが、ここ数年は梱包しているビニールも破らずに放置していました。何故なのかよく分からないのですが、今月に限って封を切って少し読んでいたら、堺の記事が出ていて、方違神社の写真も載っていたので、ネタも尽きてきたことですから、九州では雨が降り出し梅雨入り宣言があり、翌日は大阪でも雨が降ると言う予報だったので、その前に行ってみようと思いついて自転車を走らせたのでした。

堺と言っても全体は広いですから、載っていたのは大仙古墳周辺地域だけ、写真では大仙古墳を仁徳天皇陵と案内してしまっているJAFですが、文章中には“大仙古墳と呼ぶこともある”と書いていますが、それは逆でしょう。正式には大仙古墳であり、昔は仁徳天皇陵と呼ばれていたのであって、私たちが教科書で習ったのは仁徳天皇陵だったと記憶しています。考古学上の研究が進んで現在では26代の継体天皇の実在が確定されているので、16代だった仁徳天皇は実在性が疑わしいので、もう仁徳天皇陵とは呼ばなくなったのです。

方違神社が有る位置はだいたい分かっていたので、地図を確かめずに自転車を走らせたのですが、南海本線脇の道路から住吉大社で紀州街道に入り、大和川を渡って川沿いの道を東へ、遠里小野橋の南詰で府道30号線(あべの筋)で南へというところまでは良かったのですが、東へ入る道を1本早く曲がってしまい、おかしいなと思っているうちに松原市まで行ってしまいました。

ここでスマホの登場、こういう時に便利です。音声検索でスマホに向かって「ほうちがいじんじゃ」と言えば地図が出てきて、経路も表示されます。住所も堺区北三国ヶ丘町2-2-1とまで出て、三国ヶ丘?、それって堺東駅より一つ向こうの駅なので、遠いなぁと思いつつも、方違神社は堺東より手前にある筈だと思っていました。スマホを見ながら走るわけにもいかず、適当に走っていたら電柱に中三国ヶ丘町という標識がある街まで来てしまい、ここより北に向かって戻らねばならないと思ったのでした。

適当に北→西→北→西方向へ走っていると広い道に出、刑務所内で造られた物品を売ってる店があったので、この近くやと思ったのです。そう、方違神社の近くには大阪刑務所が有るのですが、勿論私は入ったことは有りません。広い道を西へと走っていると方違神社への←が書かれた看板が見え、やっと着いたと思ったのでした。

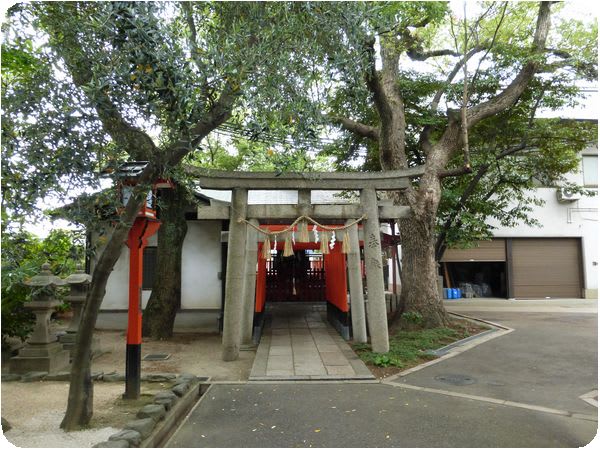

東の鳥居から入って左手にあった大木、何の樹なのか分りませんでした

振り返ってみれば2時半頃に家を出た筈で、着いたのは3時ですから、1時間半も自転車に乗りっ放しだったことになります。ただここのところ暑かったのに、雨雲の影響なのか涼しく、汗もあまりかかなくて済みました。

南に隣接する反正天皇陵

写真をずっと見ていただきながら、関係のない文章やなと思われることでしょうが、ご勘弁を。表通りの鳥居の横には象形文字と隷書を組み合わせた標柱が建っており、『方違神祠』と書かれています。境内の石碑は手水舎には方違宮、東の鳥居には方違神社と彫られていました。

方違神社のある辺りは和泉・摂津・河内の三国が接する地域、どの国にも属さない、所謂方位の無い『清地』だそうで、方違神社は方災除けで人気があるようで、引っ越しや旅行の際に全国から参拝にやって来るそうですが、全国からやって来るなら、その人たちは厄除けする前に旅行してるんじゃないですか。

境内北脇に建つ神明社、後ろには『時を大切に』の碑

三国の境界なのでこの辺りを三国山とか三国の衢(ちまた)とか三国丘と呼んでいたと言います。国土地理院の水準点という立て看板が有り、大切にしましょうと書かれていましたが、その石柱は確認できませんでした。

伏見稲荷を思わせるような赤い鳥居、でも数は多く有りません

奈良時代には行基が布施屋を設け、旅人の休憩場所となるなど人馬往来の中心となり、平安時代には熊野詣の通過地点にあたるので、旅の安全を祈願したと言われているとか、でも窪津王子を起点とする熊野古道・紀伊路からは500mほど東へ迂回しないといけないのですが・・・

鳥居を潜ると幾つかの祠が有りましたが、大年大明神とか鈴山大明神、末次大明神等、人の苗字を付けたのか?と思えるような大明神が並んでいます。キツネの絵が描かれた提灯を両側に吊っている祠には白髭大明神と書かれていました。

本殿の横、社務所の裏に有った楠木姫大神、何故私の田舎の姫の名を語っているのか、この神社にはそういった一つ一つの社についての一切の案内板が有りませんでした。真後ろに聳えるクスノキ、これが御神木のようですが、弱っているので中へ入るなとは書かれていました。