年末に『のぼうの城』の感想文を書いて以来、それより以前に読んだ筈の『中原の虹』や『太平記』の感想を書く書くと言いつつ、2ヶ月も放ったらかしにしています。

この間感想を書かずに読んだ本は15タイトル、20冊にも及びました。もう一つ一つ戻って感想文を書くなんてとてもムリ、一挙に公開です。

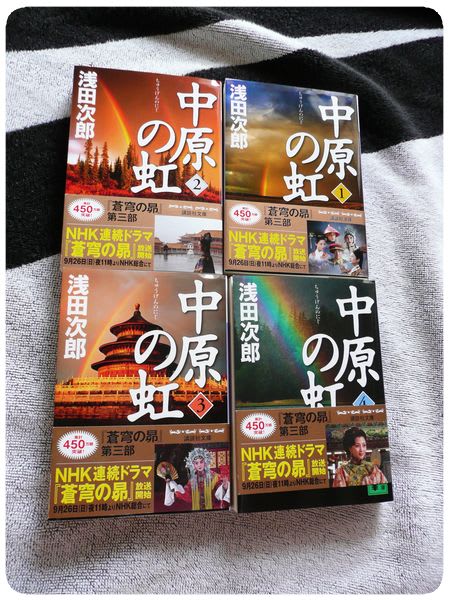

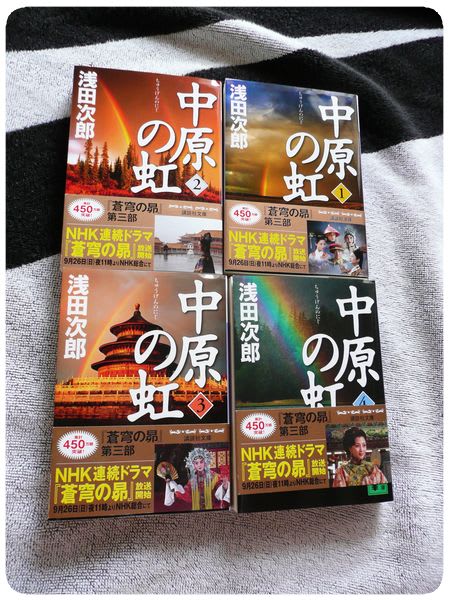

『蒼穹の昴』『珍妃の井戸』に続く長編『中原の虹』、『蒼穹の昴』に感動しただけに文庫本になるのを待ち草臥れながら売り出した初日に1・2巻、1ヵ月後に売り出しの3・4巻もすぐに手に入れました。

でも面白くないことはないけど、感動しないのです。『蒼穹の昴』の内容を忘れてしまったからか、と言ってもまた最初から読むのはチト辛いです。

張作霖が長城以北=中原の貧民のために決起するか・・・浅田氏は張作霖をとてもかっこよく描いています。で、見なきゃ良かったと後悔したのが本屋で立ち読みした張作霖の写真、もう覚えている人も少なくなったであろうあの左卜全さんのような顔であり、雰囲気もそんな感じで、百年の夢も急に覚めてしまったよう。

話は張作霖が関東軍の手によって爆死する場面までは描かれていませんが、その後満州国の設立から壊滅までも浅田氏の目で描いて欲しいものだと思います。

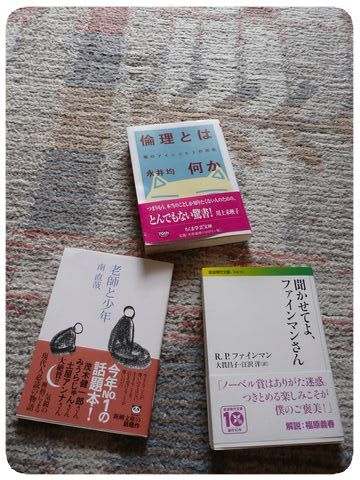

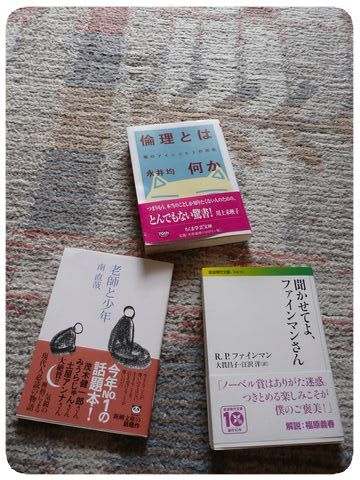

相も変わらず倫理とか古代に関わる本を読んでいますが、このファインマンという科学者の物の捉え方は凄い、第二次世界大戦当時、原爆を作るプロジェクトに参加した人なのですが(原爆を作ったことには反省されています)、「全てを疑うことから始めよ、それこそが科学である」と言うのですが、現実にはなかなかそうはいきません。でも疑うことは大事です、なんか騙されっ放しの世の中ですからね。

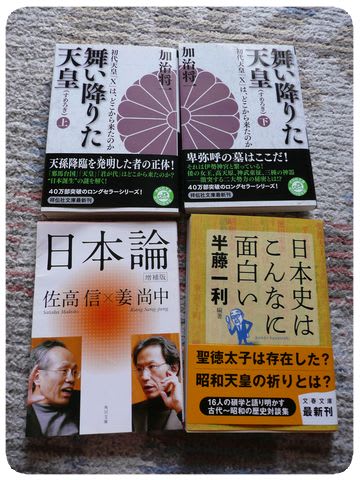

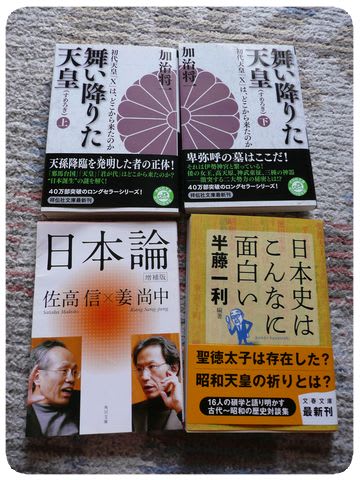

『舞い降りた天皇』、これは論文ではありません。作家が古事記や卑弥呼の謎を解き明かそうと、いろんなところを訪ね、危険な目に遭うという小説ですが、言いたいことは論文的であり、邪馬台国は北九州にあったとうい説を取り入れています。

この清風堂書店のカバーがかけてあった『卑弥呼と台与の邪馬台王権』は自費出版の本、『舞い降りた天皇』とほぼ同じ論点でした。

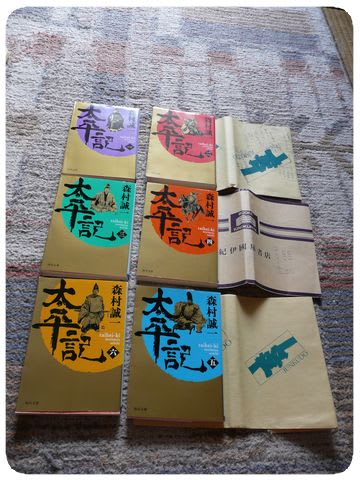

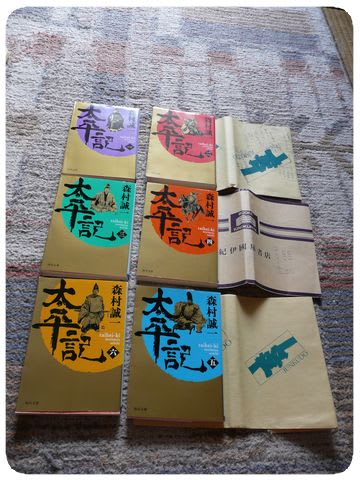

森村誠一の『太平記』、後醍醐天皇に翻弄される楠木正成の姿を中心に進みます。本はたいていジュンク堂で調達するのですが、どうやら同時期に同じ本を読んでいる方がおられるようで、最初6巻揃っていたのに、何方かに4巻を買ってしまわれ、いつまで経っても補充がないので、紀伊国屋書店で手に入れました。5・6巻はどうやら無事だったので、私が買ったのですが、きっともう一方はこの後困ったのではないでしょうか。

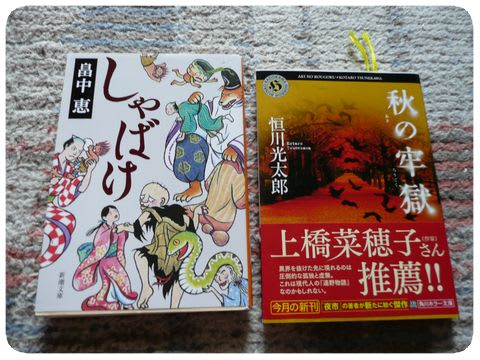

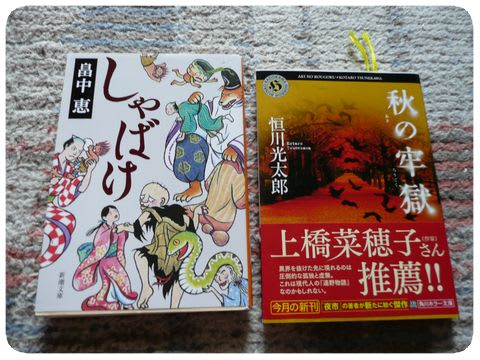

論文ばかり読んでいると、ついしんどくなってしまって、息抜きにホラー小説なども読んでみたくなるものです。11月の初旬に連休で姫に滞在した折、『太平記』の第何巻かをを読みきってしまい、串本の本屋で次巻を探したものの、そんな本は売っていず、仕方無しに『しゃばけ』という本を手に取り、何処の本屋でも棚を賑わせている本なので、ファンも多いのだろう、そうならばきっと面白いに違いないと思ったので読んでみようと思ったのでした。でもあまり面白くなかったのか、次作には食指が伸びません。

論文に飽きたり、読むものがなければ浅田次郎の本と決め込んでいる私、『薔薇盗人』は短編集です。この人の本は大概読んでいますが、まだ読まずにおこうと思って買わずに楽しみを残してる本は数冊あります。この人の本を読んでると、自分でもこのブログの文章が変ってくるのが解ります。

読んだ順番に載せたわけではありませんが、『利休にたずねよ』はこの間最後に読んだ本、秀吉から切腹を命じられる当日から話は始まり、徐々に昔へと戻りながら、利休と秀吉の確執を描いていきます。

この間感想を書かずに読んだ本は15タイトル、20冊にも及びました。もう一つ一つ戻って感想文を書くなんてとてもムリ、一挙に公開です。

『蒼穹の昴』『珍妃の井戸』に続く長編『中原の虹』、『蒼穹の昴』に感動しただけに文庫本になるのを待ち草臥れながら売り出した初日に1・2巻、1ヵ月後に売り出しの3・4巻もすぐに手に入れました。

でも面白くないことはないけど、感動しないのです。『蒼穹の昴』の内容を忘れてしまったからか、と言ってもまた最初から読むのはチト辛いです。

張作霖が長城以北=中原の貧民のために決起するか・・・浅田氏は張作霖をとてもかっこよく描いています。で、見なきゃ良かったと後悔したのが本屋で立ち読みした張作霖の写真、もう覚えている人も少なくなったであろうあの左卜全さんのような顔であり、雰囲気もそんな感じで、百年の夢も急に覚めてしまったよう。

話は張作霖が関東軍の手によって爆死する場面までは描かれていませんが、その後満州国の設立から壊滅までも浅田氏の目で描いて欲しいものだと思います。

相も変わらず倫理とか古代に関わる本を読んでいますが、このファインマンという科学者の物の捉え方は凄い、第二次世界大戦当時、原爆を作るプロジェクトに参加した人なのですが(原爆を作ったことには反省されています)、「全てを疑うことから始めよ、それこそが科学である」と言うのですが、現実にはなかなかそうはいきません。でも疑うことは大事です、なんか騙されっ放しの世の中ですからね。

『舞い降りた天皇』、これは論文ではありません。作家が古事記や卑弥呼の謎を解き明かそうと、いろんなところを訪ね、危険な目に遭うという小説ですが、言いたいことは論文的であり、邪馬台国は北九州にあったとうい説を取り入れています。

この清風堂書店のカバーがかけてあった『卑弥呼と台与の邪馬台王権』は自費出版の本、『舞い降りた天皇』とほぼ同じ論点でした。

森村誠一の『太平記』、後醍醐天皇に翻弄される楠木正成の姿を中心に進みます。本はたいていジュンク堂で調達するのですが、どうやら同時期に同じ本を読んでいる方がおられるようで、最初6巻揃っていたのに、何方かに4巻を買ってしまわれ、いつまで経っても補充がないので、紀伊国屋書店で手に入れました。5・6巻はどうやら無事だったので、私が買ったのですが、きっともう一方はこの後困ったのではないでしょうか。

論文ばかり読んでいると、ついしんどくなってしまって、息抜きにホラー小説なども読んでみたくなるものです。11月の初旬に連休で姫に滞在した折、『太平記』の第何巻かをを読みきってしまい、串本の本屋で次巻を探したものの、そんな本は売っていず、仕方無しに『しゃばけ』という本を手に取り、何処の本屋でも棚を賑わせている本なので、ファンも多いのだろう、そうならばきっと面白いに違いないと思ったので読んでみようと思ったのでした。でもあまり面白くなかったのか、次作には食指が伸びません。

論文に飽きたり、読むものがなければ浅田次郎の本と決め込んでいる私、『薔薇盗人』は短編集です。この人の本は大概読んでいますが、まだ読まずにおこうと思って買わずに楽しみを残してる本は数冊あります。この人の本を読んでると、自分でもこのブログの文章が変ってくるのが解ります。

読んだ順番に載せたわけではありませんが、『利休にたずねよ』はこの間最後に読んだ本、秀吉から切腹を命じられる当日から話は始まり、徐々に昔へと戻りながら、利休と秀吉の確執を描いていきます。