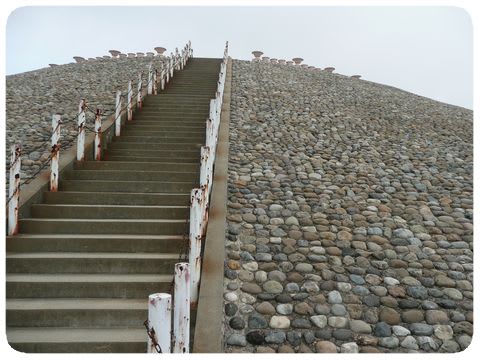

前方部から後円部へと繋がる階段を登ります。墳頂はどのようになっているのかなどと考えると、ワクワクしてきます。

しかし後円部の石積みは相当なもの、いったい何個の石を使ったのか、復元する前から管理しておれば、石の数は後世に残せたと思うのですが、今となって数えるのは至難の業です。

昨日載せた案内板とは違う案内板には、この古墳の全長は194m、後円部の高さは18m、又違う箇所では“葺いた石の数は223万個と推定されている”と書かれていました。推定ですが223万個と言い切っているのは不思議です。“約223万個と推定されている”ではないのです。きっちり223万個なんて、そんなことがあるはずがありません。

登りきったところから北側を展望しています。頂上が結構広いので28mmの広角でも全体を写すことが出来ません。

そして広いばかりで、何も無いのです。石棺や石舞台みたいなものでもあれば、興味も増すでしょうけど・・・元々何も無かったのなら、何も付け加えないのが正解ですね。

北の端へと移動して南方面を望みます。全長が194mのこの古墳ですが、堀なども含まれていますから、前方部の端から後円部の端までは150mも無いかもしれません。しかし後円部の端からの眺めは前方部の端からの眺めとは全然違います。

昨日の写真で気付かれた方もいると思いますが、石葺の上辺には何かが規則正しく並んでいました。それがこれ、埴輪だと説明されています。案内板には10mに18本の割合で並んでいたとあり、この墳頂部だけでなく中段や下段にも並べられていて、総数は約2200本もの埴輪がめぐらされていたと書かれていました。この箇所では『約』という言葉が使われています。

埴輪というと、人型や家型、馬型などを思い浮かべますが、これはヒレ付円筒埴輪と言うそうで、数本に1本は朝顔型埴輪が立てられていました。左から2本目が朝顔型なのでしょうね。

墳頂から西側の眺めです。小壺古墳が見えています。

この日は通照院を取材してこの古墳に来ていますが、あれだけ晴天だった空が、ここに来るうちにぐっと曇ってしまいました。おまけに雪まで降ってきて最悪です。この辺りは天候の変動が多いなぁと感じています。

神戸に戻ると空は青空に戻っていて、私がここにいた瞬間だけ曇ったのかと思うと、とても残念でなりません。

登ってきた階段と前方部の眺め、入口からは向かって右側(西側)の階段から登ってきました。東側の階段は鎖で閉鎖されていました。

前方部の東側は広場になっており、何かの用途があったのかも知れません。階段の下辺りに四角く盛り上がった箇所がありますが、元々このように盛り上がった状態であったそうで、埴輪が置かれていたのであろうと言われています。

前方部の石葺やテラスを左に見ながら帰っています。

墳墓の周りにめぐらされた堀、造られた当時から水は無かったと思われています。

五色塚古墳の入口の前・小壺古墳の南側に、狭い土地に無理矢理建てたのか、鳥居と社の向きが同じではない神社がありました。

しかし後円部の石積みは相当なもの、いったい何個の石を使ったのか、復元する前から管理しておれば、石の数は後世に残せたと思うのですが、今となって数えるのは至難の業です。

昨日載せた案内板とは違う案内板には、この古墳の全長は194m、後円部の高さは18m、又違う箇所では“葺いた石の数は223万個と推定されている”と書かれていました。推定ですが223万個と言い切っているのは不思議です。“約223万個と推定されている”ではないのです。きっちり223万個なんて、そんなことがあるはずがありません。

登りきったところから北側を展望しています。頂上が結構広いので28mmの広角でも全体を写すことが出来ません。

そして広いばかりで、何も無いのです。石棺や石舞台みたいなものでもあれば、興味も増すでしょうけど・・・元々何も無かったのなら、何も付け加えないのが正解ですね。

北の端へと移動して南方面を望みます。全長が194mのこの古墳ですが、堀なども含まれていますから、前方部の端から後円部の端までは150mも無いかもしれません。しかし後円部の端からの眺めは前方部の端からの眺めとは全然違います。

昨日の写真で気付かれた方もいると思いますが、石葺の上辺には何かが規則正しく並んでいました。それがこれ、埴輪だと説明されています。案内板には10mに18本の割合で並んでいたとあり、この墳頂部だけでなく中段や下段にも並べられていて、総数は約2200本もの埴輪がめぐらされていたと書かれていました。この箇所では『約』という言葉が使われています。

埴輪というと、人型や家型、馬型などを思い浮かべますが、これはヒレ付円筒埴輪と言うそうで、数本に1本は朝顔型埴輪が立てられていました。左から2本目が朝顔型なのでしょうね。

墳頂から西側の眺めです。小壺古墳が見えています。

この日は通照院を取材してこの古墳に来ていますが、あれだけ晴天だった空が、ここに来るうちにぐっと曇ってしまいました。おまけに雪まで降ってきて最悪です。この辺りは天候の変動が多いなぁと感じています。

神戸に戻ると空は青空に戻っていて、私がここにいた瞬間だけ曇ったのかと思うと、とても残念でなりません。

登ってきた階段と前方部の眺め、入口からは向かって右側(西側)の階段から登ってきました。東側の階段は鎖で閉鎖されていました。

前方部の東側は広場になっており、何かの用途があったのかも知れません。階段の下辺りに四角く盛り上がった箇所がありますが、元々このように盛り上がった状態であったそうで、埴輪が置かれていたのであろうと言われています。

前方部の石葺やテラスを左に見ながら帰っています。

墳墓の周りにめぐらされた堀、造られた当時から水は無かったと思われています。

五色塚古墳の入口の前・小壺古墳の南側に、狭い土地に無理矢理建てたのか、鳥居と社の向きが同じではない神社がありました。