(2021年10月8日)前回(結語章2序の中10月6日)に2のスライドを掲載した。その1はソシュール言語学の意味論を「構造主義」の立場でのレヴィストロースの解釈を示している。頭に持つ思想と実際のモノを対比する構造のなかで思想が「意味するsignifiant」、モノが「意味されるsignifié」となり、主体は思想の側にあります(=ソシュール言語学では主体はイヌ、モノsignifié 、レヴィストロースでは主体客体が逆転する)。

この対話(discours)を婚姻体系の意味論に応用した。それが第二の図です。これを取り上げます。

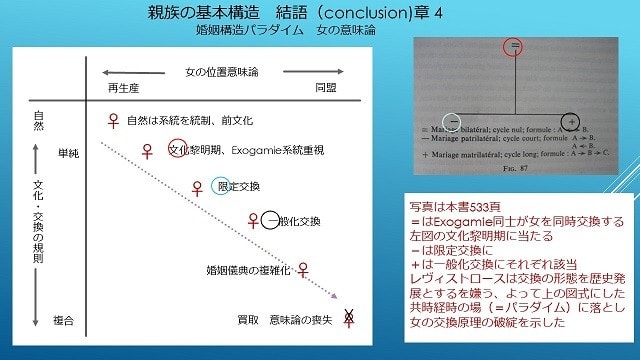

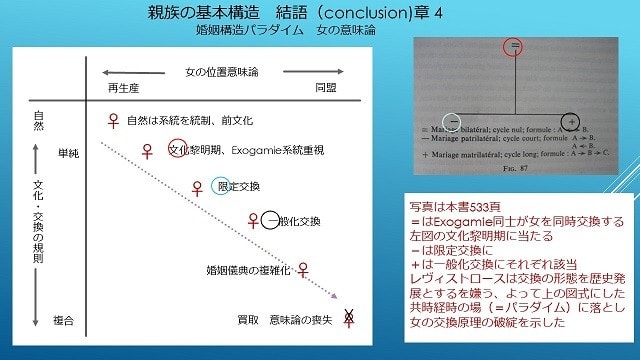

スライド右部分、水平線と垂直線が逆T字を描きます。それぞれの端が婚姻形態を現します。=はExogamie族外婚、部族民はこの族外とは何かを考えるに、継続した同盟を持たない孤立した系統と捉えます。孤立しても女を自家消費することは禁忌です。例として定住地を持たない遊牧民の一(複数)家族のこんな日日を想像した;

息子が成人になったので父は娘を連れ、偶然に近辺に停泊している牧民のに出向いた。「頼もう~うちの娘っこをそっちの娘さんと交換できるかね」。

持参金も婿使役もない。のどかな古代のおおらかな結婚風景を思い浮かべました。

-は限定交換+が一般化交換。

こう考えていくと族外婚=>限定交換=>一般化交換と社会の変節に合わせて、より複雑精緻な仕組みに進化していく歴史道のりを想像するが、そうした歴史観をレヴィストロースは排除する。

<Nous devons nous refuser jusqu’au bout à toute interprétation historico-géographique, qui ferait de l’échange restreint ou généralisé la découverte de telle ou telle culture particulière, ou de tel stade de développement humain…我々は可能な限り歴史地理学的解釈を否定しなければならない。それによるととある部族において限定交換、あるいは一般化交換の仕組みをその社会の発達段階と結びつけてしまうから(532頁) 。

人類学は時間の流れを追わない、社会を共時性で切り取って制度、仕組みを解明する学である(野生の思考第9章サルトル批判から)。

スライド右の写真を経時性を思わせる縦の流れ、矢印で示さない理由が彼の思想にある訳です。

しかし凡庸なる部族民(蕃神)は発展進歩なる歴史概念に取り憑かれてしまう。そこでパラダイム化を試みた。パラダイムは歴史ではない、共時性(syntagme)は与えられた場(champ)のなかで経時的に変遷する「変様paradygme」である。レヴィストロースに逆らわず、それで経時性いく分かの発展を満足させるコソク手段かもしれぬ。

レヴィストロースが主張するのは婚姻(交換)の場における女の意味論。

族民が「女=signifiant」と云えばそれは世代再生産の実態を持つ女モノ(=signifié)である。そして女はもう一つのモノの価値を持つ。同盟を結ぶための財である。一つのsignifiantに2のsignifiéが共存している。

実は上記の解釈では言語意味論と婚姻の意味論で立場が変わる。

イヌをとって説明すると言語の意味論は(実体の)イヌにイヌなる言葉が振り当てられる。そしてバベルの塔放擲以降、イヌのみならずドッグ、シアン、ク(狗)など様々なsignifiantが生まれた。女はオンナなるsignifiantに対し「再生産の道具」と「同盟の交換財」の2のsignifiéを持つ。2が両端にあってその中間はアナログ的に分散するから、無数のsignifiéとなる。

これが前回に引用した<Quand on passe du discours à l’alliance , c’est-à-dire a l’autre domaine de la communication , la situation se renverse> 対話から同盟に移ろう。すると(意味論の)状況が逆転する(569頁)。の意味合いである。

すなわち婚姻の場に置いて女には2の意味合い(signifiés)「再生産の道具」と「同盟の担い手」が備わる。これは会話ではあり得ない、そこをla situation se renverse(逆転する)と行ったのだ。

女の意味の2極を横軸にした。縦軸には社会制度を持ち込む。単純から複合へとした。

第一段階(図左の最上部)では自然に近い状況で、先程述べた娘っ子を同時交換するような遊牧舞台である。この場合、女の意味は「再生産」でしかない。なぜなら交換相手の部族も遊牧なので明日は何処にかの放浪の民、同盟は築けない。

(そのような均等均衡を目的とする「同時交換」はあり得ないとレヴィストロースは語っている。移動民Nambikwara族=南米マトグロッソ、悲しき熱帯=をとれば、20人ほどの集団で狩猟移動するが、必ず同族他集団との連絡を絶やさない。女の交換も不等価、不均等を旨とする。)

その下を文化黎明期とした。この言い方は学術的でないがレヴィストロースが野生の思考で解説した「自然から文化への跳躍点」を念頭に置いた。本書にては「dualité相互性」章でこれを論じている。部族が2の支族に分かれ女を交換する。世代再生産の女価値は同盟形成の女役割を上回る。なぜならそうした部族社会では別の制度、儀礼、財の分割などが活用される。女交換そうした同盟形成の一要素であり、主目的は再生産である。

その下の2の列は限定交換、一般化交換。

女意味には再生産と同盟が等しく与えられるが、両者ではそれなりの偏移を見せる。一般化は女を交換周回に廻すことで、より多くの支族を有する社会を成り立たせているから同盟のカスガイとして意味が強い。Murnginでは8の支族が一般化交換を実践し、部族をまとめている。

婚礼儀典(プロトコル)の複雑化とは結婚に至るまでの婿側の義務、それと権利を形式に則って進めて行く手順に転換した複雑系を云う。本書ではカチン族(ミャンマー北部)とバンツー族の慣習にそれを説明するが、この手順には女の再生産性を重要視していない。女が婚家に愛想をつかし家出する、子が授からないなど事態には回復手段(バックアップ)が定まる。それが保険としての重婚であるし、嫁側は別の女(妹、叔母など)を用意する慣習などである。婿が嫁側に贈った財は絶対に手放さない(バンツー族)。このような慣習は女を同盟の維持の質草としている。

ここから「女の値付け」「買取」に繋がる。ここで交換の場における女の意味論が消え去る。

結語章では儀典の複雑化と女意味論の消滅に多くの行句を割いている。蕃神はこれをして交換の場における女交換の意味のパラダイム終焉とする。この終焉がアンダマン島住民の黄金時代(死後、意味論が全く成り立たない孤立と静謐の世界)に繋がり、そしてバベルの塔以前、横溢する意味論(シュメール人の黄金時代)に繋がる。

親族の基本構造の結語章 3 序の下 了(2021年10月8日)

この対話(discours)を婚姻体系の意味論に応用した。それが第二の図です。これを取り上げます。

スライド右部分、水平線と垂直線が逆T字を描きます。それぞれの端が婚姻形態を現します。=はExogamie族外婚、部族民はこの族外とは何かを考えるに、継続した同盟を持たない孤立した系統と捉えます。孤立しても女を自家消費することは禁忌です。例として定住地を持たない遊牧民の一(複数)家族のこんな日日を想像した;

息子が成人になったので父は娘を連れ、偶然に近辺に停泊している牧民のに出向いた。「頼もう~うちの娘っこをそっちの娘さんと交換できるかね」。

持参金も婿使役もない。のどかな古代のおおらかな結婚風景を思い浮かべました。

-は限定交換+が一般化交換。

こう考えていくと族外婚=>限定交換=>一般化交換と社会の変節に合わせて、より複雑精緻な仕組みに進化していく歴史道のりを想像するが、そうした歴史観をレヴィストロースは排除する。

<Nous devons nous refuser jusqu’au bout à toute interprétation historico-géographique, qui ferait de l’échange restreint ou généralisé la découverte de telle ou telle culture particulière, ou de tel stade de développement humain…我々は可能な限り歴史地理学的解釈を否定しなければならない。それによるととある部族において限定交換、あるいは一般化交換の仕組みをその社会の発達段階と結びつけてしまうから(532頁) 。

人類学は時間の流れを追わない、社会を共時性で切り取って制度、仕組みを解明する学である(野生の思考第9章サルトル批判から)。

スライド右の写真を経時性を思わせる縦の流れ、矢印で示さない理由が彼の思想にある訳です。

しかし凡庸なる部族民(蕃神)は発展進歩なる歴史概念に取り憑かれてしまう。そこでパラダイム化を試みた。パラダイムは歴史ではない、共時性(syntagme)は与えられた場(champ)のなかで経時的に変遷する「変様paradygme」である。レヴィストロースに逆らわず、それで経時性いく分かの発展を満足させるコソク手段かもしれぬ。

レヴィストロースが主張するのは婚姻(交換)の場における女の意味論。

族民が「女=signifiant」と云えばそれは世代再生産の実態を持つ女モノ(=signifié)である。そして女はもう一つのモノの価値を持つ。同盟を結ぶための財である。一つのsignifiantに2のsignifiéが共存している。

実は上記の解釈では言語意味論と婚姻の意味論で立場が変わる。

イヌをとって説明すると言語の意味論は(実体の)イヌにイヌなる言葉が振り当てられる。そしてバベルの塔放擲以降、イヌのみならずドッグ、シアン、ク(狗)など様々なsignifiantが生まれた。女はオンナなるsignifiantに対し「再生産の道具」と「同盟の交換財」の2のsignifiéを持つ。2が両端にあってその中間はアナログ的に分散するから、無数のsignifiéとなる。

これが前回に引用した<Quand on passe du discours à l’alliance , c’est-à-dire a l’autre domaine de la communication , la situation se renverse> 対話から同盟に移ろう。すると(意味論の)状況が逆転する(569頁)。の意味合いである。

すなわち婚姻の場に置いて女には2の意味合い(signifiés)「再生産の道具」と「同盟の担い手」が備わる。これは会話ではあり得ない、そこをla situation se renverse(逆転する)と行ったのだ。

女の意味の2極を横軸にした。縦軸には社会制度を持ち込む。単純から複合へとした。

第一段階(図左の最上部)では自然に近い状況で、先程述べた娘っ子を同時交換するような遊牧舞台である。この場合、女の意味は「再生産」でしかない。なぜなら交換相手の部族も遊牧なので明日は何処にかの放浪の民、同盟は築けない。

(そのような均等均衡を目的とする「同時交換」はあり得ないとレヴィストロースは語っている。移動民Nambikwara族=南米マトグロッソ、悲しき熱帯=をとれば、20人ほどの集団で狩猟移動するが、必ず同族他集団との連絡を絶やさない。女の交換も不等価、不均等を旨とする。)

その下を文化黎明期とした。この言い方は学術的でないがレヴィストロースが野生の思考で解説した「自然から文化への跳躍点」を念頭に置いた。本書にては「dualité相互性」章でこれを論じている。部族が2の支族に分かれ女を交換する。世代再生産の女価値は同盟形成の女役割を上回る。なぜならそうした部族社会では別の制度、儀礼、財の分割などが活用される。女交換そうした同盟形成の一要素であり、主目的は再生産である。

その下の2の列は限定交換、一般化交換。

女意味には再生産と同盟が等しく与えられるが、両者ではそれなりの偏移を見せる。一般化は女を交換周回に廻すことで、より多くの支族を有する社会を成り立たせているから同盟のカスガイとして意味が強い。Murnginでは8の支族が一般化交換を実践し、部族をまとめている。

婚礼儀典(プロトコル)の複雑化とは結婚に至るまでの婿側の義務、それと権利を形式に則って進めて行く手順に転換した複雑系を云う。本書ではカチン族(ミャンマー北部)とバンツー族の慣習にそれを説明するが、この手順には女の再生産性を重要視していない。女が婚家に愛想をつかし家出する、子が授からないなど事態には回復手段(バックアップ)が定まる。それが保険としての重婚であるし、嫁側は別の女(妹、叔母など)を用意する慣習などである。婿が嫁側に贈った財は絶対に手放さない(バンツー族)。このような慣習は女を同盟の維持の質草としている。

ここから「女の値付け」「買取」に繋がる。ここで交換の場における女の意味論が消え去る。

結語章では儀典の複雑化と女意味論の消滅に多くの行句を割いている。蕃神はこれをして交換の場における女交換の意味のパラダイム終焉とする。この終焉がアンダマン島住民の黄金時代(死後、意味論が全く成り立たない孤立と静謐の世界)に繋がり、そしてバベルの塔以前、横溢する意味論(シュメール人の黄金時代)に繋がる。

親族の基本構造の結語章 3 序の下 了(2021年10月8日)