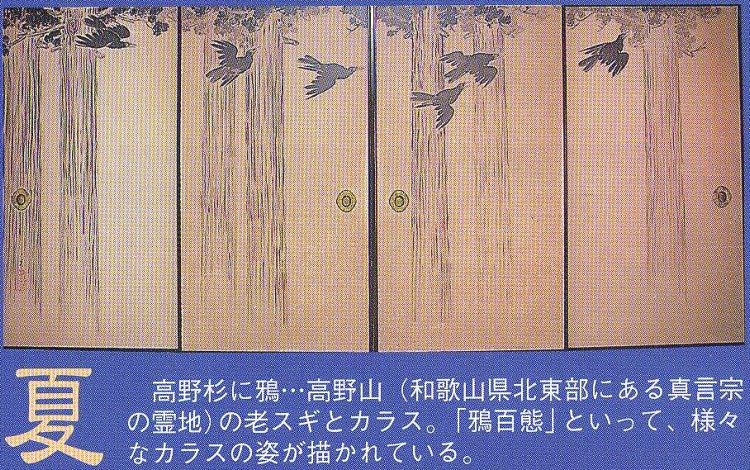

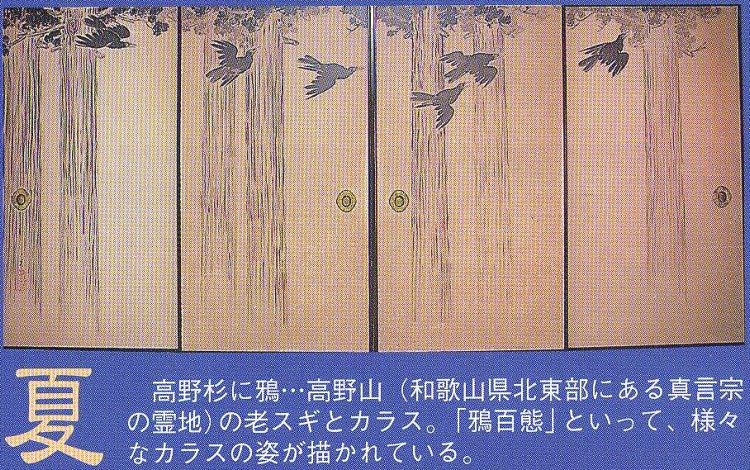

1番から2番の花の寺が近いので、そちらに回る。ここはカラスの襖絵が有名だが、前日から予約を入れないと拝観できません。

伽藍の周辺で絵を集めてみました。

山に囲まれた境内は、池を中に入れて緑広がる里山でした。

黄ショウブが池の周辺に咲いていた。

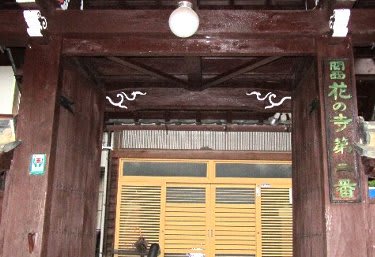

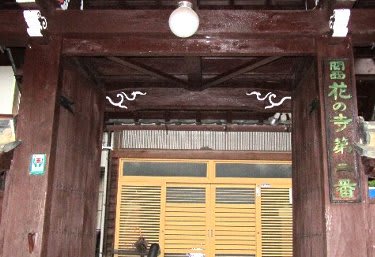

楞厳寺の表示をする石柱が、庫裡の門前にある。「りょうごんじ」とは難しくて読めませんね。

楞厳(楞=稜=かど=コーナー)

左:関西花の寺二番。右:新四国八十八ケ所 第壱番札所。これは境内にお堂が88所あって、霊山寺から大窪寺まで巡ることが出来る。

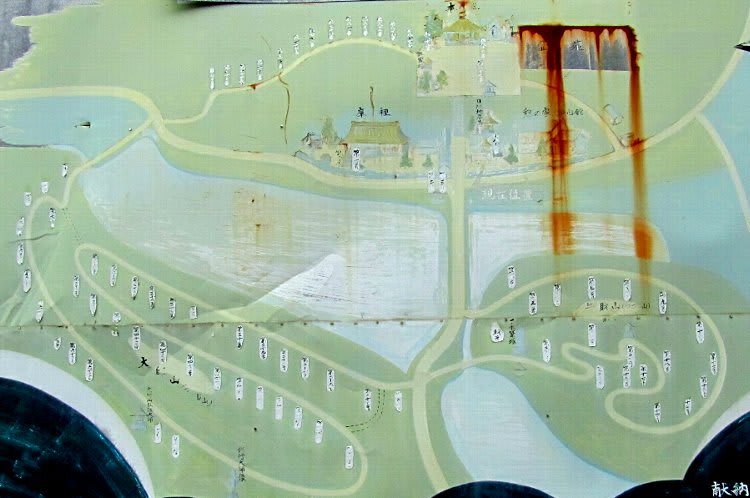

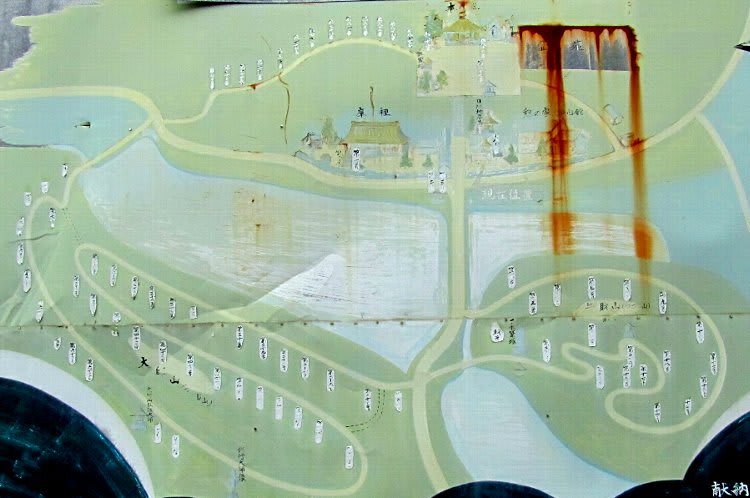

屋外の表示はかなり薄くなっていますが、境内の四国88番札所の周遊路の案内図である。

本堂に上がる石段の横に88番の結願所のお堂がある。字が薄くて消えかかっています。

池の傍の湿地にハスの鉢が並んでいる。小川を挟んであった池が、水田へと変身中です。アヤメとかの池かも。

本堂の横にあった伽耶の木の古木です。球果が、境内のあちこちに散乱していました。実生を育てるのかも。

石像のお不動さん。

寺をでてすぐに、池の上に桐の花が咲いていました。

よく見れば、花にも細毛でおおわれている。

傍らのブッシュの中に、ベニウツギがよく咲いています。

長井一禾(いっか)の襖絵がある。

円山派の画法を習った長井一禾は明治2年新潟の生まれである。フェノロサの帰国に際して、アメリカで5年間滞在した。

帰国後、鴉絵の技法が賞賛された。昭和12年から2年間当時寺に滞在し描いたものです。

パンフレットから 襖絵拝観は予約が必要。(残念)

伽藍の周辺で絵を集めてみました。

山に囲まれた境内は、池を中に入れて緑広がる里山でした。

黄ショウブが池の周辺に咲いていた。

楞厳寺の表示をする石柱が、庫裡の門前にある。「りょうごんじ」とは難しくて読めませんね。

楞厳(楞=稜=かど=コーナー)

左:関西花の寺二番。右:新四国八十八ケ所 第壱番札所。これは境内にお堂が88所あって、霊山寺から大窪寺まで巡ることが出来る。

屋外の表示はかなり薄くなっていますが、境内の四国88番札所の周遊路の案内図である。

本堂に上がる石段の横に88番の結願所のお堂がある。字が薄くて消えかかっています。

池の傍の湿地にハスの鉢が並んでいる。小川を挟んであった池が、水田へと変身中です。アヤメとかの池かも。

本堂の横にあった伽耶の木の古木です。球果が、境内のあちこちに散乱していました。実生を育てるのかも。

石像のお不動さん。

寺をでてすぐに、池の上に桐の花が咲いていました。

よく見れば、花にも細毛でおおわれている。

傍らのブッシュの中に、ベニウツギがよく咲いています。

長井一禾(いっか)の襖絵がある。

円山派の画法を習った長井一禾は明治2年新潟の生まれである。フェノロサの帰国に際して、アメリカで5年間滞在した。

帰国後、鴉絵の技法が賞賛された。昭和12年から2年間当時寺に滞在し描いたものです。

パンフレットから 襖絵拝観は予約が必要。(残念)