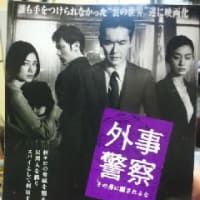

(英題:A BATTLE OF WITS)

【2006年・中国/日本/香港/韓国】試写会で鑑賞(★★★☆☆)

1992~1996年に描かれた森秀樹の原作コミックを、中国・日本・香港・韓国の合作で映画化した歴史アクション映画。

紀元前370年頃の戦国時代。その頃、大国である趙が送り込んだ猛将・巷淹中(アン・ソンギ)率いる10万の大軍を前に、全住民わずか4千人の梁城は落城寸前の危機に瀕していた。梁王(ワン・チーウェン)は、攻撃をせずに守り抜く【非攻】を信念とする集団・墨家に援軍を要請する。そんな危機を迎えた梁城にやってきたのは、粗末な身なりの革離(アンディ・ラウ)ただ1人だった。革離は梁王に『1ヵ月持ちこたえれば趙軍は撤退するはず』と説明し、兵に関する全権を自分に与えるよう提言する。やがて、趙軍の猛攻が始まるが、革離の秘策の数々で何度かの難を無事に凌いでいく。果たして革離は、最後まで城と民を守り抜くことが出来るのか…。

アンディ・ラウ主演の武侠映画。

これ、宣伝見てなかったら楽しめたのかもしれません。

墨家とは、儒家と並ぶほどの勢力を持っており、【兼愛】【非攻】【天志】【明鬼】【尚賢】【尚同】【節用】【節葬】【非楽】【非命】の思想を広めるために活動していた実在した集団らしい。

宣伝では【10万の敵にたった1人で挑む】【彼の使命は、戦わずして守ること】ってあるけど、アンディ・ラウ演じる革離は策士なんだよね。

革離が考える方法で、4000人もの兵隊と、武器を持たされた民は趙の軍隊と戦っていく。

戦いまくりだし、1人で10万の兵士を相手に戦うわけでもない。

『1人じゃないじゃん!』

『戦ってるじゃん!』

それなりには面白かったんですが、そんな前情報を仕入れてしまっていたがために、ちょっと冷めた気分での鑑賞になってしまいました。

原作は読んだことがないので、実際にどうかはわかりませんが。

もっと武将同士の知恵比べみたいなモノが前面押し出されているのかなぁ。

そんなパッとしない主人公よりも、敵側にあたる趙軍を率いる巷淹中の方が感情移入しやすく、そっちの方をずっと応援してました。

部下からの信頼度だったり、男樹だったり、巷淹中の方が断然格好良いよ。

そして梁の騎馬隊を率いる逸悦�(ファン・ビンビン)と革離の切ない恋愛も描かれるんだけど、何だか中途半端。

そういう要素を入れない方が良かったかも。

監督はジェィコブ・チャン。

アクション監督はスティーヴン・トン。

2月3日公開

公式HP:墨攻

【2006年・中国/日本/香港/韓国】試写会で鑑賞(★★★☆☆)

1992~1996年に描かれた森秀樹の原作コミックを、中国・日本・香港・韓国の合作で映画化した歴史アクション映画。

紀元前370年頃の戦国時代。その頃、大国である趙が送り込んだ猛将・巷淹中(アン・ソンギ)率いる10万の大軍を前に、全住民わずか4千人の梁城は落城寸前の危機に瀕していた。梁王(ワン・チーウェン)は、攻撃をせずに守り抜く【非攻】を信念とする集団・墨家に援軍を要請する。そんな危機を迎えた梁城にやってきたのは、粗末な身なりの革離(アンディ・ラウ)ただ1人だった。革離は梁王に『1ヵ月持ちこたえれば趙軍は撤退するはず』と説明し、兵に関する全権を自分に与えるよう提言する。やがて、趙軍の猛攻が始まるが、革離の秘策の数々で何度かの難を無事に凌いでいく。果たして革離は、最後まで城と民を守り抜くことが出来るのか…。

アンディ・ラウ主演の武侠映画。

これ、宣伝見てなかったら楽しめたのかもしれません。

墨家とは、儒家と並ぶほどの勢力を持っており、【兼愛】【非攻】【天志】【明鬼】【尚賢】【尚同】【節用】【節葬】【非楽】【非命】の思想を広めるために活動していた実在した集団らしい。

宣伝では【10万の敵にたった1人で挑む】【彼の使命は、戦わずして守ること】ってあるけど、アンディ・ラウ演じる革離は策士なんだよね。

革離が考える方法で、4000人もの兵隊と、武器を持たされた民は趙の軍隊と戦っていく。

戦いまくりだし、1人で10万の兵士を相手に戦うわけでもない。

『1人じゃないじゃん!』

『戦ってるじゃん!』

それなりには面白かったんですが、そんな前情報を仕入れてしまっていたがために、ちょっと冷めた気分での鑑賞になってしまいました。

原作は読んだことがないので、実際にどうかはわかりませんが。

もっと武将同士の知恵比べみたいなモノが前面押し出されているのかなぁ。

そんなパッとしない主人公よりも、敵側にあたる趙軍を率いる巷淹中の方が感情移入しやすく、そっちの方をずっと応援してました。

部下からの信頼度だったり、男樹だったり、巷淹中の方が断然格好良いよ。

そして梁の騎馬隊を率いる逸悦�(ファン・ビンビン)と革離の切ない恋愛も描かれるんだけど、何だか中途半端。

そういう要素を入れない方が良かったかも。

監督はジェィコブ・チャン。

アクション監督はスティーヴン・トン。

2月3日公開

公式HP:墨攻

| 墨攻アミューズソフトエンタテインメントこのアイテムの詳細を見る |

| The Making of 墨攻レントラックジャパンこのアイテムの詳細を見る |

| 墨攻 サウンドトラックサントラアミューズソフトエンタテインメントこのアイテムの詳細を見る |

| 墨攻小学館このアイテムの詳細を見る |

| 墨攻 (1)小学館このアイテムの詳細を見る |

| 墨攻 (2)小学館このアイテムの詳細を見る |

| 墨攻 (3)小学館このアイテムの詳細を見る |

| 墨攻 (4)小学館このアイテムの詳細を見る |

| 墨攻 (5)小学館このアイテムの詳細を見る |

TB とコメントありがとうございました☆

わたしも女の子はこの作品に入れなかった方が

良かったと思いましたね~。

この映画に女性武将や恋愛が必要だったのか?

話の展開の中で、一場面一場面のつながりにもっとドラマを持ってきて戦略を考えたり、梁の国内を動かすシーンを作ったりすれば、時間がもっと長くても面白かったんじゃないかなぁ。

所々にあれって言う展開があって、話の切り替わりにドラマを求めていました。

後、革離が斥候したり、アクションしたりする必要も無かったんじゃないかなぁ・・

アンディラウがカッコよかっただけに惜しい・・・

私は原作ファンですが、媒体の異なる映画になった以上は異なるアレンジして欲しいとおもうクチですが、この作品に関してはぶっちゃけた話、タイトルを借りただけです。

一応アイデアはいくつか使ってますが、原作にあるようなしがらみや生い立ちにはなんら関係ないし。

『1人じゃないじゃん!』ってツッコミ、私もまったく同感です。死んでいった城の兵士達が浮かばれませんわね。なにがコミックの完全映画化なもんか…ほんま、宣伝コピーは無茶苦茶しますね。

原作と比べたくないけど、ラウ版は策士ですらないのが問題で。褒めておられる方の文を読んだ限りでは、あまり攻城戦や大会戦ものをご覧でない方が多かった。

この監督も最近なら『キングダム・オブ・ヘブン』『グラディエーター』あたりを観ているはずだと思うんですけどねえ…ちょっとカメラアングル変えたら画面だけでもずっとよくなったのに。

攻める将軍と受ける革離の純粋な知恵比べ。

そんな作品が観たかったですね~。

>話の展開の中で、一場面一場面のつながりにもっとドラマを持ってきて戦略を考えたり、梁の国内を動かすシーンを作ったりすれば、時間がもっと長くても面白かったんじゃないかなぁ。

そうなんですよ。

話の持って行き方が単調なんで、途中何度も眠りかけました(笑)。

武侠映画が好きなんで、普通だったらグイグイ引き込まれるハズなんですけど。

>アンディラウがカッコよかっただけに惜しい・・・

アンディ・ラウに免じて。

>私は原作ファンですが、媒体の異なる映画になった以上は異なるアレンジして欲しいとおもうクチですが、この作品に関してはぶっちゃけた話、タイトルを借りただけです。

そうなんですね。

森秀樹の絵って実はあんまり好きじゃないんで、小説の方を今度読んでみようっと。

(ともや野中の読まなきゃ行けない小説リストもかなり溜まってるんでいつになるか判らないけど・照)

>死んでいった城の兵士達が浮かばれませんわね。

しかも、『城が攻められれば、みんな殺される』みたいな恐怖を煽るような言い回しで、一般人の民まで戦わせようっていう姿勢がちょっとともやの心に引っかかったんですよね。

こいつそんなにいいヤツでもないぞ…って。

>ほんま、宣伝コピーは無茶苦茶しますね。

最近の映画宣伝って、本当に映画を観て宣伝文句を考えているのか不思議でしょうがないです。

そんなこと分かり切っているのに、宣伝を信じてしまったともやが悪いんです。

1人で10万の兵士を相手に戦うわけでもない>本当に宣伝文句につられて私も本気にしました(笑)。

この映画と「キングダム・オブ・ヘブン」のオーリー演じるエルサレムを守る、騎士バリアンと良く似た場面があり、アジアもヨーロッパも同じ様な人物が戦略を策士していたのですね。

趙の巷淹中、敵ながら天晴れな死に様感動!。

>この映画と「キングダム・オブ・ヘブン」のオーリー演じるエルサレムを守る、騎士バリアンと良く似た場面があり、アジアもヨーロッパも同じ様な人物が戦略を策士していたのですね。

その辺は歴史スペクタルだけあって類似点は多いですよね。

あっ、久し振りにちょっと観たくなってきた。

>趙の巷淹中、敵ながら天晴れな死に様感動!。

ホント天晴れです、巷淹中!

彼を主人公にした方が面白かった?

>あたしも恋愛部分、不要だと思います!

男たちの鬩ぎ合いだけに焦点を絞れば、いい漢祭映画になったかもしれませんでしたね。