調査協力者:朝日智子、有賀喜見子、有賀誠門、大塚惠子、大原正子、荻窪奈緒、黒木由里子、輿水光子、近藤秀子、笹本禮子、高橋 健、田中利秋、田中 操、藤尾かず子

<はじめに>

玉川上水の植生管理と生物多様性というテーマで野鳥調査を行っています。それによると小平と井の頭が野鳥が豊富で、小金井が貧弱だということがわかってきました。これは野鳥にとっての生息環境である森林のあり方と関係があるに違いありません。小平と小金井では一通りの樹木調査をしているので、井の頭と杉並で調査をしたいと思っていました。環境局と水道局の許可が下りたので、2021年6月に調査をすることにしました。調査の様子などはこちら

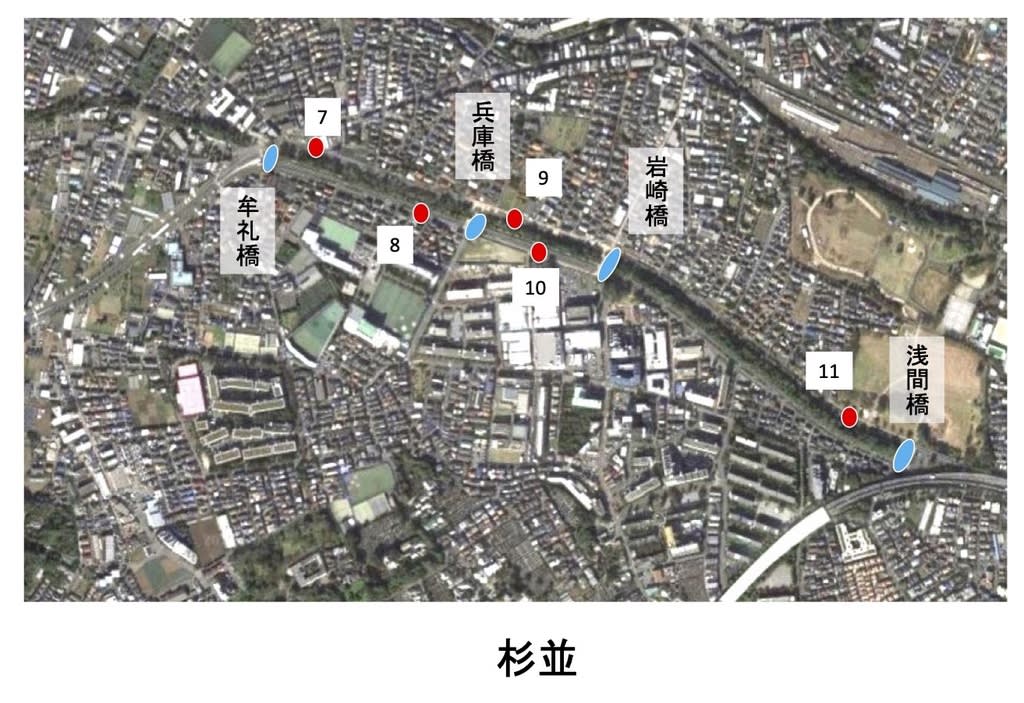

<調査地>

調査をしたのは玉川上水の下流部の井の頭と杉並区の部分の6カ所で、図1の範囲です。

図1 樹木調査をした場所。数字は調査地番号

表1. 調査地一覧

主な調査地の景観は付図1をご覧ください。

<方法>

玉川上水沿いの柵の内側で上水の壁面の「肩」の部分に生えている樹木を対象とし、「肩」よりも下の壁面に生えている樹木は対象外としました。この肩部の幅は場所により違いがあり、細いところは1 mしかなく、広いところは5 mありました。高さ1.2mで直径が1 cm以上の樹木の種名を確認し、その直径を測定しました。測定には塩ビ管をT字型にし、柄の先端部の測定部分に目盛りをつけた測定具を用い、1 cmの精度で測定しました(図2)。

図2. 塩ビ管で作ったT字型の測定具

<結果>

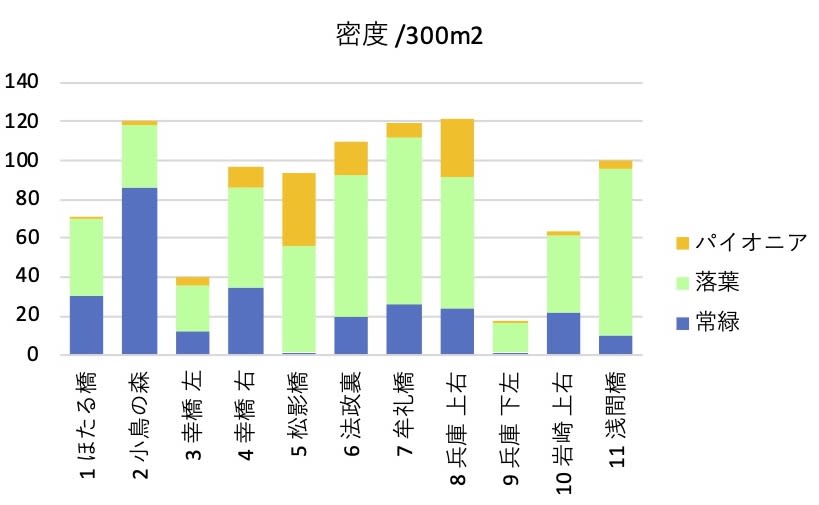

●密度

樹木の密度を、常緑樹、落葉樹、落葉樹のうちパイオニア種に分けて示したのが図3です。落葉樹が多く、常緑樹が少ない地点が多いのですが、小鳥の森(2)のように常緑樹が多い場所、松影橋(5)や兵庫橋上流右岸(8)のようにパイオニア種の多い場所など特徴的な場所もありました。詳しくはこちら

図3. 樹木密度(300m2あたり)

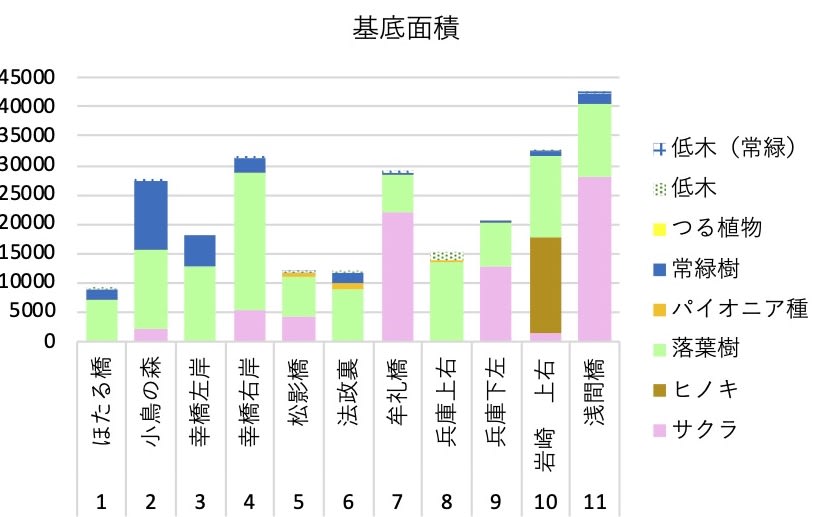

●基底面積

直径を測定したので、面積が出せます。樹木の断面積を林学では「基底面積」と言います。

基底面積はその場所での樹木が量的に多い、少ないをよく表します。これを優占度と言います(「優先」ではなく「優占」です)。樹木を次のようにまとめました。

サクラ類(ソメイヨシノ、ヤマザクラ、イヌザクラ、サクラの1種)、落葉広葉樹、常緑広葉樹、落葉広葉樹のうちのパイオニア種、低木(落葉)、低木(常緑)、つる植物、針葉樹(ヒノキ)です。

調査地ごとにそれぞれの基底面積を見ると、いくつかのタイプがあることがわかります(図4)。

図4. 各調査地における8タイプの植物の基底面積(cm^2/300 m^2)

牟礼橋(7)と兵庫橋下流左岸(9)、浅間橋(11)はサクラ類が半分以上を占めていました。これらの場所には太いサクラの古木があり、玉川上水の一つの林のタイプです。常緑樹は細いものが多かったので基底面積はあまり多くありませんでした。そうした中で小鳥の森(2)はシラカシが多く、基底面積も大きい割合を占めていました。幸橋左岸(3)も同じ傾向がありました。また、法政裏(6)、兵庫橋上流右岸(8)は大半が落葉樹でした。ほたる橋(1)も落葉樹主体でしたが、パイオニア種はなく、常緑樹がやや多いので植生遷移は進んでいると言えます。松影橋(5)はサクラとパイオニア種がある若い林でした。岩崎橋(10)はヒノキが半量を占める唯一の林でしたが、このあたりでは右岸にヒノキが植えられている場所は多くあります。詳しくはこちら

● 太さの分布

樹木の太さを太いものから細いものへと並べることにします。これを図5で説明をします。人の体重や身長は「中肉中背」が多く身長1.8 m以上とか体重30 kg以下というのは例外的です。タヌキの体重データを見ると、富士山型の中央が高くて裾をひく形になります(図5)。これを「正規分布」と言います。これを体重が重いものから軽いものへと並べると「中肉」の多数派が多いので緩やかなスロープになり、左上の特に重いものがピンと飛び出し、右下の特に軽いものがストンと下に飛び出します。

図5. タヌキの体重データ。上のグラフは体重の少ないものを左、重いものを右に示しており、中位が多いことがわかる。そのデータを重いものから軽いものへ並べたのが下の図で左上と右下が急になる。

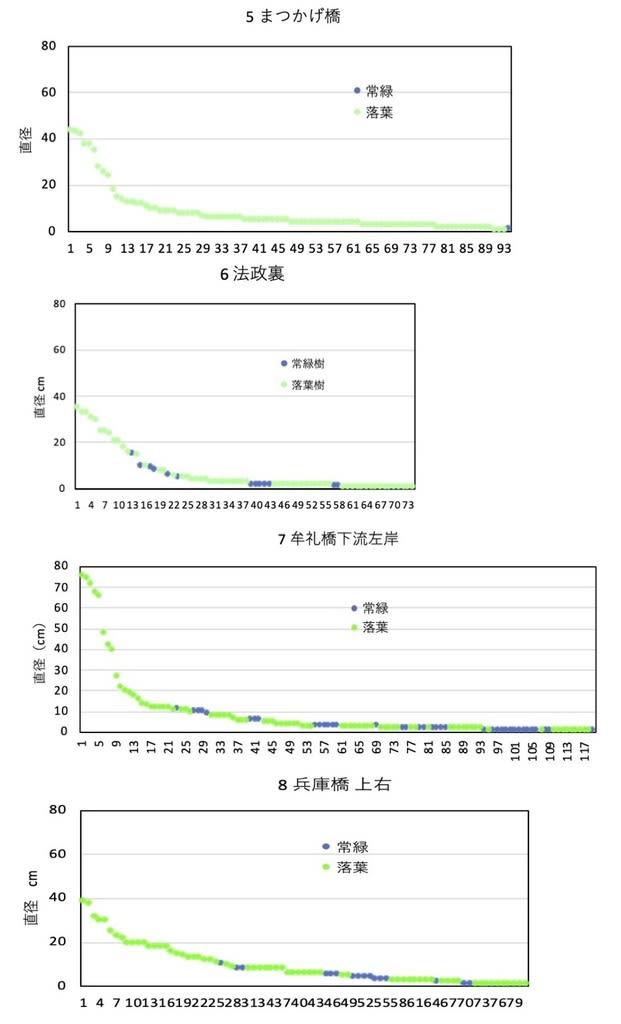

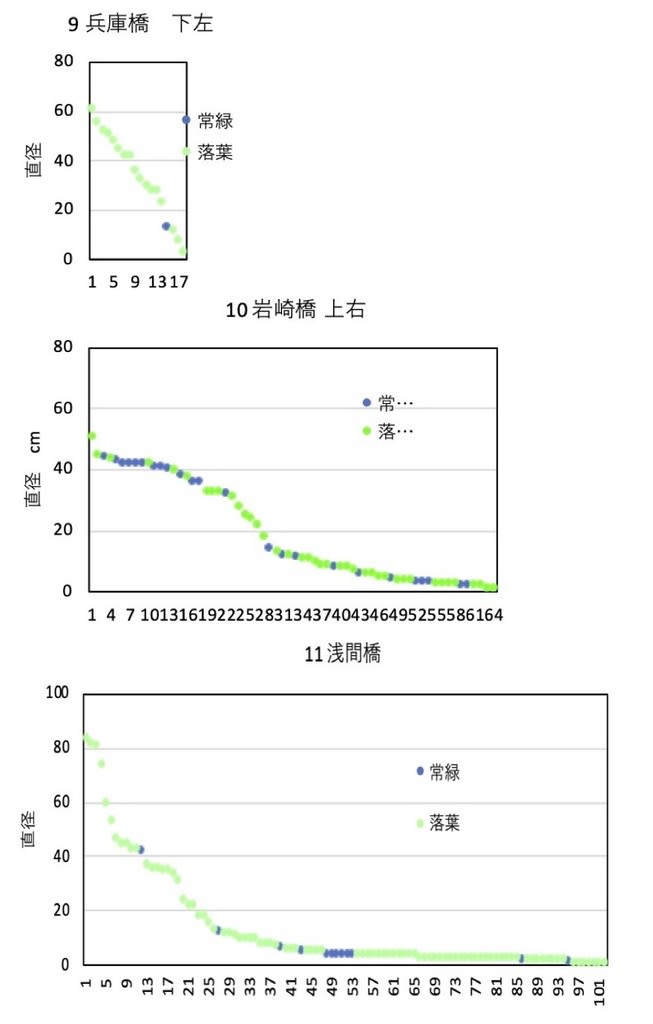

11カ所の樹木調査の結果を示したのが図6で、ここでは落葉樹と常緑樹を区別し、落葉樹を黄緑色、常緑樹を濃い青で示しました。

これを見ると多くの場合、左上から急に下がり、そこで大きく折れ曲がって右に長い尾を引くという形です。これを「L字型」とします。これは森林の構造と関係し、大きい木はポツリポツリと間隔を置いて生えており、その下に細くて丈の低い木が低木層を作っているということです。

図6. 樹木を太いものから細いものへと並べたグラフ。グラフの横軸は直径の大きさの順位。縦軸は直径(cm)。薄緑色は落葉樹、濃青色は常緑樹。調査区の長さはいずれも100 m

太い木は落葉樹で、細い木に常緑樹が多いというパターンが多いことがわかります。その典型は井の頭ですが、杉並でもありました。

松影橋(5)には常緑樹がなかったのと、岩崎橋上流右岸(10)であまりL字にならないで太い木が割合多くて台地状になっていたのは他の場所と違いました。

こういうL字型で右下が常緑樹というパターンと大きく外れたものに幸橋左岸(3)と兵庫橋下流左岸(9)がありました。この2カ所はそもそも樹木本数が少なく、L字の縦だけで右の平坦部がほとんどないので、名前をつけるとすれば「I字型」と呼ぶようなものでした。これらはサクラの太い木以外は下刈りをして除去されたものと思われます。

ここでは樹木の種ごとの特性にまでは言及しませんが、太さと落葉樹、常緑樹という関係を読み取るだけでも、林の特徴やその来歴も推定することができることがわかりました。詳しくはこちら

++++ 未完 +++++++

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます