学習会「小平の玉川上水が危ない2」の記録

高槻成紀

2023年8月20日に小平市津田公民館で学習会「小平の玉川上水が危ない2」を開催しました。今回は話題が2つでした。

最初にリー智子さんから挨拶があり、講演が始まりました。

会場のようす

福本さんは「遊び場としての雑木林~プレーパーク活動から~」と題して、中央公園東側のどんぐり林で、子供を遊ばせた経験を話されました。

講演する福本さん(加藤さん撮影)

子供が遊ぶことは体力や考える能力を高めることに重要であることを強調されました。ケガをすることも、小さなケガであれば、そのことによって今後気をつけるようになるなど、その子の成長に役立つという話もありました。また河原に近づけない子に訳を聞くと、石がゴロゴロあるので平坦面のように歩けないからだと話したそうです。一方、林を子供が遊ぶ場所としてみた場合、木登りは子供が好きなので役に立つが、枝が高いと遊びにくいこと、イヌシデは枝が折れにくいので適しているなど話されました。林は密生していると枝が高くなるので、木登りには適さなくなります。孤立木は枝が低く、横に張り出すので木登りに適していますが、林にはそういう木はあまりありません。林業では材木を得ることを目的としますが、子供の遊び場として林を考えるというのは新鮮でした。泥の中で遊ぶ子どもたちや、テントの屋根に溜まった雨を落とすことで遊ぶ子どもたち、あるいは土に穴を掘って喜ぶ子どもたちの写真が印象的でした。

子供が心身ともに順調に育つためには野外で遊び、少しはケガをしたり、ケンカしたりしながら、失敗を重ねることが不可欠です。それはどこでもそうですが、都会では自然の中で遊ぶ機会は限られます。それが小平の玉川上水沿いでは可能になっており、それに参加できた子供たちは幸せだと思います。そのことを福本さんたち大人も「失敗」を繰り返しながら追求してこられたことは素晴らしいと思います。

私は「玉川上水の野草の価値」と題して、まず玉川上水花マップを作った時の話をしました。その調査では96区画を分担して、「今月の花」として選んだ植物の有無を調べて、充実したデータが取れて、四季の冊子を作りました。

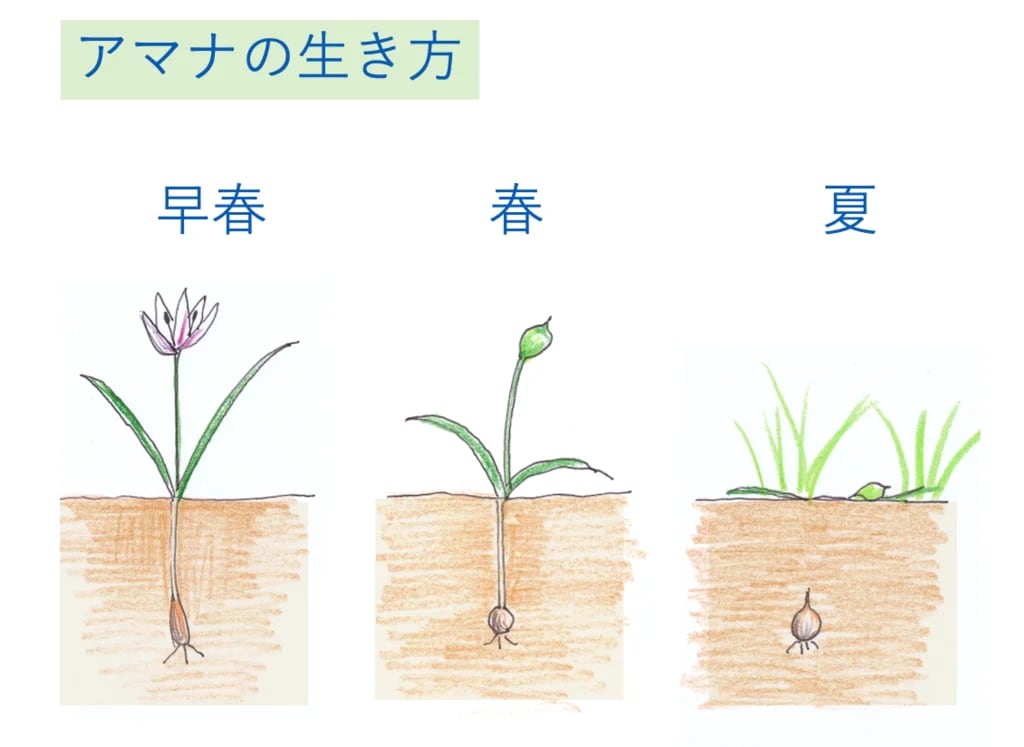

今はその発展として「花ごよみ」を調べており、その過程で種子植物だけで500種以上が確認されています。これは非常に豊かであることを意味します。こうした調査を通じて、玉川上水が武蔵野の野草が逃げ込むように生育する「レヒュージア」になっていることがわかりました。林に生育する植物の中には早春の限られた時期に開花し、林が暗くなる時には葉もからせてしまう植物があります。私はそれを「たまゆら草」と呼んだらいいと思います。

林の照度とアマナの開花時期

アマナの暮らし方

これら豊かな野草について、訪花昆虫の調査をしたり、「玉川上水のオリジナル秋の七草」を選んだことなどを話しました。

玉川上水のオリジナル秋の七草

ここまでの話が「玉川上水の野草の価値」です。しかしそのような牧歌的な態度ではいられないことになりました。

前からあった328号線計画が、今年になって具体化するかもしれないということを聞いたのです。そこで、生態学者としてこの貴重な樹林が伐採されることの意味を示すべきだと思いました。

小平328号線と玉川上水の位置関係

328号線の計画は1963年に立てられ、2013年に国が認可しました。その根拠になった「評価書」の生物関係を見ると、当時盛んに行われた「希少種の検討」が行われています。希少種だけに注目することは多くの生物が繋がりあって生きており、全ての生物をセットとして保護しなければならないとする現代保全生態学の立場からすれば間違いですが、その立場を取るとしても、評価する側からすれば希少種があることは不都合です。評価書には希少種としてキンランやニリンソウなどが挙げられています。そしてこれらは移植すれば良いとしています。しかしキンランは寄生植物であり、菌根菌によって樹木から栄養を得ているので、切り離して移植しても定着は困難であることは植物学が明らかにしています。

キンランの移植の説明図

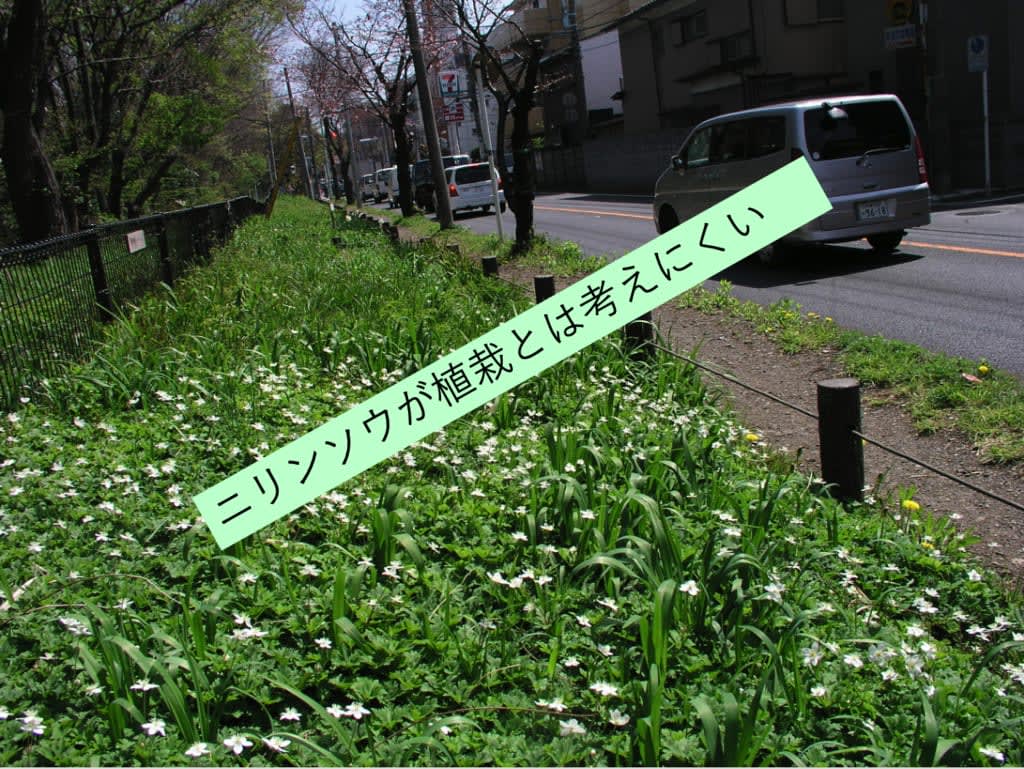

またニリンソウはレッドデータにあげられていないから「元々あったとは思えず、植栽したと考えられる」としています。しかし「武蔵野の植物」という本(檜山, 1965)にはニリンソウは武蔵野にあるとされているし、我々の花マップの調査でも開花個体だけでも3分の1ほどの区画で確認されており、この全てが植栽と考えるのは不合理です。

小平市におけるニリンソウの生育状態

また評価書では、伐採による樹林面積の減少は全体の3%に過ぎず、周りに良い樹林が残るから問題は少ないとも書いてあります。しかし緑地の価値を面積だけで評価することも間違っているし、福本さんが紹介されたように、その場所に人の活動の歴史があることを無視しています。

このような評価書に基づいて工事が認可されたことは大きな問題です。

東京都が紹介する工事後の予想図では幅広い道路が玉川上水を横切っています。これを道路側から見れば、便利になることは間違いありません。しかし私はこれを玉川上水の側から見ます。そうするとこの道路がいかに甚大な破壊をするかがわかります。

思えば、戦後の、我々の親世代から我々を含む日本人は、自然の側から開発を見たことがあるでしょうか。しかしこれからは、そういう見方は正しくないことに気づく人が増えるはずで、すでにその兆しは見られます。もしこの認可に基づいて工事進められたとすると、玉川上水の歴史に汚点を残すと思います。そうなれば、私たちはこれからの世代に失望を残すことになります。私は、それはすべきではないと思います。

++++++++++++++++++++

休憩を挟んで、意見交換に入りました。

「工事を止められる可能性はあるんですか?」という発言がありました。これに対しては「残念ながらほぼない。関係部署に行って説明を聞いたが、この段階で覆った事例はないと言われた」と答えました。

行政側の立場がわかるという方から、この工事は100%進められる、東京都は面子をかけて必ず道路をつけるという発言がありました。実際、町田まで開通し、埼玉側も同様だということです。可能性としては「条件闘争」として、できるだけ自然への影響が小さくなることを提言してはどうかと発言されました。そして建設の専門家などを取り込んだネットワークを形成してはどうかとの提案がありました。

1964年の東京五輪の時に、「環7」の拡幅工事があり、問題なしと説明されたが、工事後は騒音がひどかったという発言もあり、その方は小平の玉川上水で撮影したというコノハズクの写真を持参され紹介されました。

残念ながら、時間切れのようになりましたが、積極的な発言があり、私たちの今後の活動に有益でした。

++++++++++++++++++

アンケートの自由記述を読むと、多くの人が2つのことを書いていました。ひとつは花マップなど生物学的に正確なデータが蓄積されていることへの驚きと賞賛です。私は大きな声で主観的な主張をすることよりも、粘り強く事実を積み重ねることが力になると考えているので、そのことが評価されたことを嬉しく思いました。

もう一つは、行政に明るい方の「道路は100%できます」という言葉へのショックです。そうではあろうと思いながらも、なんとか見直してもらいたいと思っている多くの参加者は、現実を突きつけられた気持ちだったと思います。ただ、その人は「東京都はメンツにかけて道路を通します」と言いました。では東京都のメンツとは実際だれがメンツを潰すことでしょうか。また、そのメンツのために樹木が伐採され、そこに生える野草やそこに住む野鳥などの生き物がいなくなるとすれば、生き物の側から物事を見るようにしてきた者からすると、まったく理不尽としか言いようがありません。

協力いただいたスタッフの皆様に感謝します。