204年6月16日の14時から小平市中央公民館で「学習会4」として、昭島での物流センター計画とそれに関連する運動について、長谷川博之さんにお話を聞きました。

話をする長谷川さん

その概略を発表資料から紹介します。この大型物流センターは西武新宿線の西武立川駅の向かいの、玉川上水が暗渠になっている部分の南側にあたります。資料によると次のとおりです。

開発地域は、元々は、「昭和飛行機工業(株)」の所有地で、戦時中は、飛行機整備工場や滑走路があった。2021年外資系資本のGLPに買収され、その後、中国系企業に再買収されている。GLPは、総資本7000億円とも。世界でも有数の不動産会社で、日本では、150社あまりが、すでに稼働している。関東では、近隣の神奈川県や千葉県、埼玉県には、すでに建設されており、東京都では、昭島が初めての建設になる。その広さ、デズニ-ランド1個分、東京ド-ム12個分である。

計画 水色が物流センターの建物、黄色がデータセンターの建物、赤線が幅16メートルの「東西道路」

高槻はGLPが作成した計画の説明パンフレットを見ましたが、実によく書けていて舌を巻きました。流石に日本中で物流センターを作る実績を上げてきた大企業だと思いました。

これに対して長谷川さんは次のような問題点を指摘しています。

開発計画の問題性

1)住宅地のまっただ中の開発・周辺道路の狭隘さ(片側一車線)から来る生活破壊

2)近接する住宅地の日照権や風通しの環境悪化、良好な景観の消失

3) 物流施設やデ-タ(電算情報)センタ-への高電力供給や施設からの熱発生や冷却水の処理

4)ゴルフ場の芝地や樹林の伐採敷地内のコンクリ-ト被覆による緑被率や地下水浸透能、CO2の吸収能の大幅な減少、4871本におよぶ樹林の伐採と移植

5)開発地域周辺で予想される生態系への悪影響

a)玉川上水

b)代官山

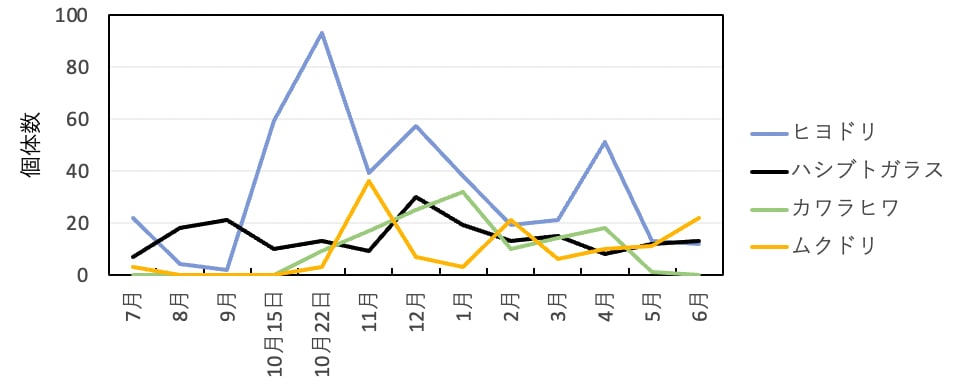

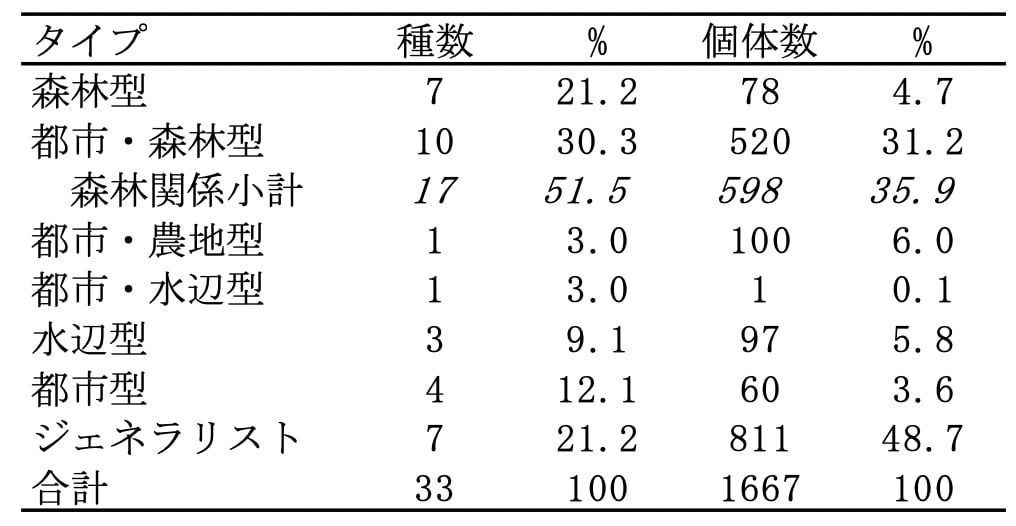

代官山のオオタカについては先日の朝日新聞に取り上げられていました。昨日無事に巣立ったそうです。調査によると、鳥類は現地調査で44種、文献を含め75種が記録されているとのことです。参考までに、玉川上水の鷹の台では、1年の調査で33種(こちら)、10年間の調査で84種が記録されています(こちら)。

ここまでは主に動植物の話でしたが、この後、実際の反対運動が紹介されました。長谷川さんは高校の生物学の先生でしたが、2年前に退職し、この活動に専念するようになったとのことでした。資料によって紹介すると・・・

開発計画に対する市民運動や手続き状況

1)地元住民による反対運動「昭島巨大物流センタ-を考える会」が立ち上がり、これまで、2年1ヶ月余り、運動や学習会等が行われてきた。考える会だけでなく、渋滞予測のシミュレ-ションチ-ムやオオタカチ-ムが誕生し、市民側は、運動の広がりが出ている。日本自然保護協会や日本環境会議の支援も得られている。

2)都の環境アセスメント審議会が開催され、2012年12月「調査計画書」に対する意見書234通、2014年2月「環境影響評価書案」に対する意見書463通出されている。今後(6月以降)、「GLPからの見解書」、「都民意見を聞く会」の後、アセスメント審議会で最終審議が実施予定。

3)都の景観審議会、自然保護審議会の開催要請を行ってきたが、拒否・無視されている。都議会への陳情を提出。環境・建設委員会では採択されなかったが、警察・消防委員会では、趣旨が採択された。6月本会議でも、取り上げられる可能性が出てきた。党派によるかけ引きや思想差別、環境局の都議への圧力、市民差別のようなことが平然と普通に行われていることに、驚きを禁じ得ない。

4)昭島市は、この開発地域に、「地区計画」を策定しようとしており、すでに、素案の説明会を開催した。過去2回の懇談会やル-ル説明会も開催してきて、さまざまな市民意見が出されたが、反映されてはいない。

当初とは打って変わって、GLP寄りの姿勢が目立ち、新設の東西道路を容認してきている。代官山については、地区計画に伴う緑地保全条例をつくると言っている。しかし、代官山については、所有者が代わったにもかかわらず、新たな協定書や管理方針や条例制定のための動きや調査は、まったくしていない。

5)市民運動では、今後、住民監査請求や公害紛争調停も視野に入れる動きがある。特に、昭島市に対しては、当面、地区計画に対する住民監査請求を予定。そこに、「自然の人権訴訟」ならぬ「自然の生命権監査請求」を抱き合わせで、請求する予定。

実際の活動の中で、行政とのやりとりもし、憤りや無力感を感じることも少なくなかったそうです。以下はその列記です。

環境アセスメント制度の問題

1)開発周辺地域の課題が対象になっていない。特に、周辺地域の交通渋滞や道路のメンテナン スなどがまともに取り上げられない。

2)他の条例との連携が図られていない。景観条例上や自然保護条例上の課題とは連続性がない、ばらばらの対応である。

3)開発後の影響力を、調査、評価することが抜けてしまっている。(事後調査報告は、形だけのもの)

4)住民アセスや自主アセスで補っている面が多すぎる。条例アセスで、点検すべき課題を整理し直してほしい。特に、動植物の保護の課題。

5)事業者側の調査やシュミレ-ションの公開性が希薄で、コンサルタント会社が最初からわからない。何をしているのかさえわからない。調査の不十分さが昔から指摘されてきたが、通り一遍だけの調査で、開発許可が下りている実態がある。今回の最大の問題は、GLPの環境影響評価書案が瑕疵や不備があまりに多いこと。

6)アセスメント条例の自治体による違いがあり、準備書の段階から、真剣に取り組む自治体もあれば、準備書を公共事業以外は省いてしまう自治体もある。アセスメント審議会の専門家に偏りが見られる自治体もある。

7)都道府県の条例扱いとなる問題には、開発地域の地元自治体の消極性・無責任さが目立つ。都道府県任せの市区町村が多い。都道府県と市区町村の連携を促す仕組みが必要である。

8)アセスメント制度は、事業者と住民とのコミュニケ-ションツ-ルと言っている(環境省OB)が、事業者による住民への恣意的差別が背景にあり、コミュニケ-ションは成り立っていない。

長谷川さんは行政が「あなたたちのような小さな市民団体の声をいちいち聞いていられない」と言われ、空いた口が塞がらなかったそうです。そして「この国は民主国家と言えるだろうか」と感じたそうです。

長谷川さんは溢れる思いを立て板に水で話されたので、私は消化不良でした。参加者からいくつか質問、発言がありました。私が覚えているものを上げておきます。

- 生物調査の内容にクモが入っているようですが、小平ではクモは調べられていません。

<長谷川>調査によって内容には違いがあるようです。GLPのものはかなり詳しく、鳥類などは珍しいものもたくさん見つかっていて、開発酢べきでないとなりそうですが、そうはなっていません。

- 話の初めの方で政治とは別に動植物を守りたいということで活動してきたという話と、最後に話された政党によって聞いてもらえる党と聞いてもらえない党があるというのは一貫性がないのでは。

<長谷川>矛盾はあるが、現実に開発に対する考え方が大いに違う。私は人にとって自然はなくてはならないものだと思う。

- 都市生活をする以上、自然を犠牲にしているのだから、都市生活者が開発をするな、つまり自然を守れというのはそもそも矛盾している。

- その土地にふさわしい動植物がいて、それに悪い影響を与えて胃はいけない。小金井のようにサクラだけにするなどは間違っている。

<長谷川>玉川上水を庭だと思って園芸植物を植える人がいる。園芸、造園感覚は生物多様性の保全に反する。

-しかし人にとって庭園というのは、単純なものばかりではない。イギリスの庭のように多様性を重んじるものもある。そういう人は野生植物を含む植物の多様性を守ろうとしている。単純に園芸は生物多様性に反するとは言えない。

-自分の生活を考えると、昭島のものには反対する気持ちがある反面、ネット注文してすぐに届くという生活は変えられないし、これからもっと進むと思う。昭島に雇用が生まれることもプラスのことだと思う。

たくさんの発言があり、記録を取っていなかったので、ごく一部の記録になったと思います。長谷川さんの情熱溢れるお話には学ぶものが多く、小平の328号線問題にとっても参考になるところがたくさんありました。

参加者の方で、追加情報があればご一報ください。

コゲラ

コゲラ