● 太さの分布

樹木の太さを太いものから細いものへと並べることにします。この図は重要なので、図5で説明をしておきます。人の体重や身長は「中肉中背」が多く身長1.8 m以上とか体重30 kg以下というのは例外的です。同じような例で手元にあるタヌキの体重データを示しました(図6)。あまりきれいではないですが、基本的に富士山型の中央が高くて裾をひく形になります。これを「正規分布」と言います。要するに特に重いタヌキや特に軽いタヌキは数が少ないということです。これを体重が重いものから軽いものへと並べると「中肉」の多数派が多いので緩やかなスロープになり、左上の特に重いものがピンと飛び出し、右下の特に軽いものがストンと下に飛び出します。

図6. タヌキの体重データ。上のグラフは体重の少ないものを左、重いものを右に示しており、中位が多いことがわかる。そのデータを重いものから軽いものへ並べたのが下の図で左上と右下が急になる。

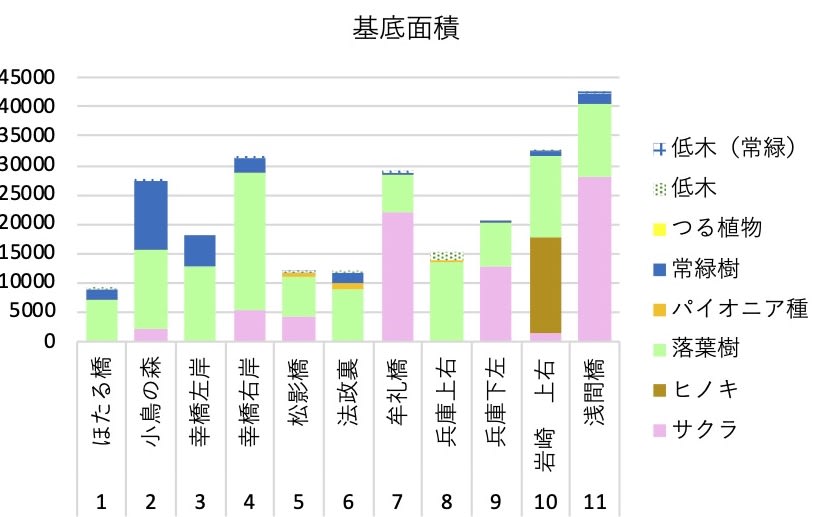

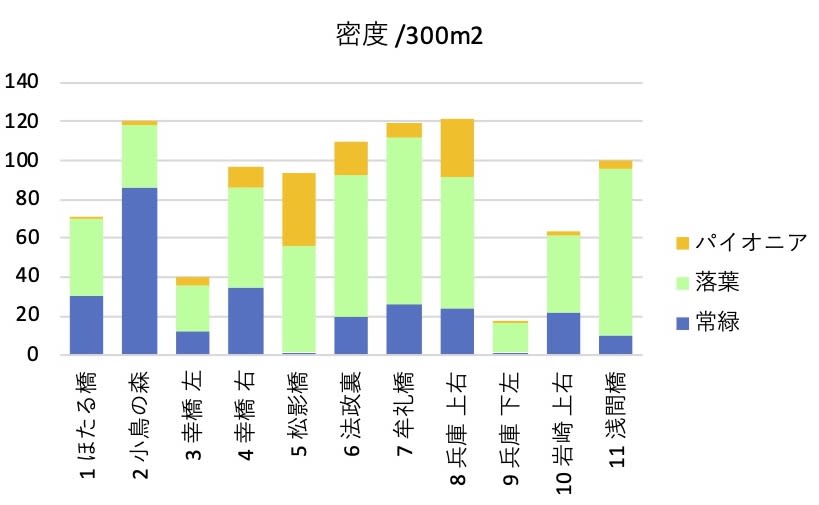

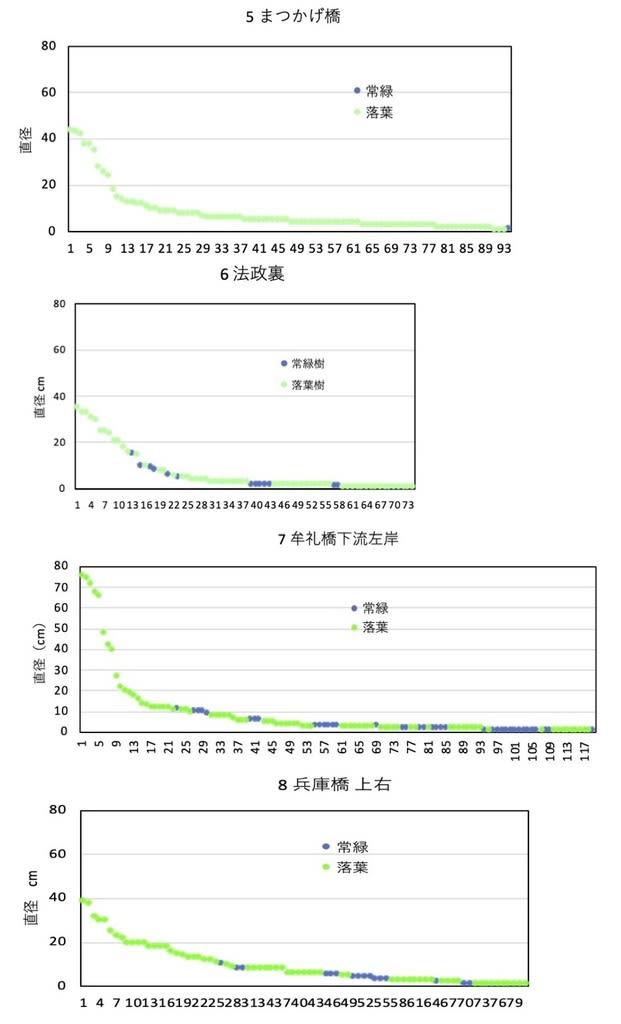

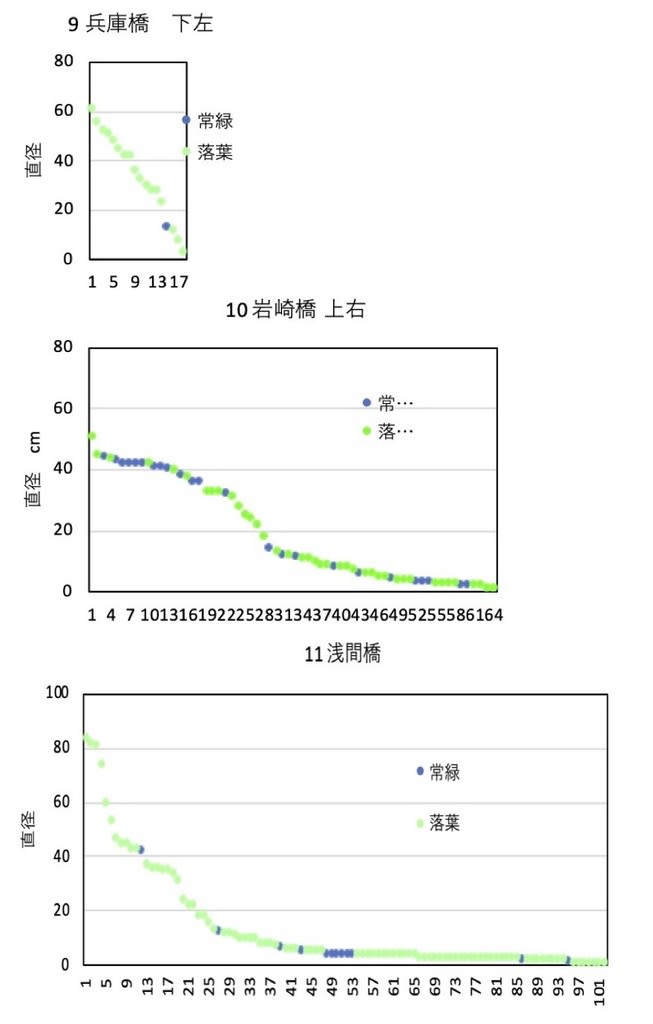

それを頭に入れた上で11カ所の樹木調査の結果を示したのが図7で、ここでは落葉樹と常緑樹を区別し、落葉樹を黄緑色、常緑樹を濃い青で示しました。調査地が多いのでグラフは3枚になります。

これを見ると樹木の太さはタヌキの体重のようになだらかなスロープの両端が飛び出すという形はとらないことがわかります。ではどういう形かというと多くの場合、左上から急に下がり、そこで大きく折れ曲がって右に長い尾を引くという形です。これを「L字型」とします。この意味は簡単で、「太い木が少しあって、細い木はたくさんある」ということです。これは森林の構造と関係し、大きい木はポツリポツリと間隔を置いて生えており、その下に細くて丈の低い木が低木層を作っているということです。

図7. 樹木を太いものから細いものへと並べたグラフ。グラフの横軸は直径の大きさの順位。縦軸は直径(cm)。薄緑色は落葉樹、濃青色は常緑樹。調査区の長さはいずれも100 m

さて、それを確認した上で太さと落葉樹と常緑樹の関係を見ると多くの場所で太い木は落葉樹で、細い木に常緑樹が多いというパターンが多いことがわかります。その典型は井の頭ですが、杉並でもありました。

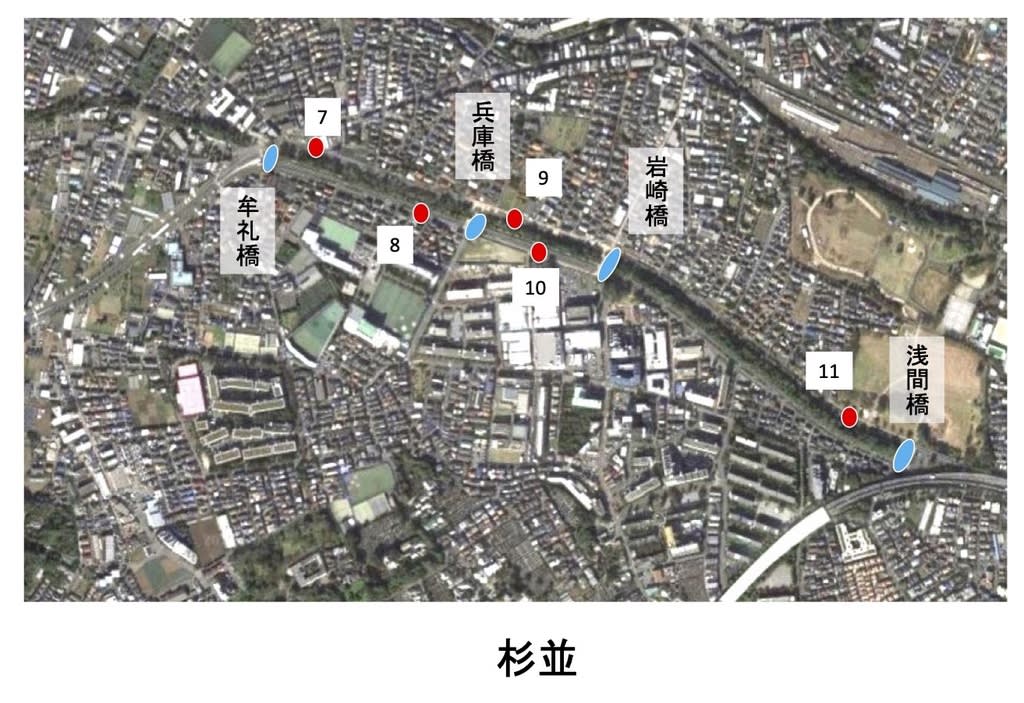

少し違うものとして、松影橋(5)には常緑樹がなかったこと、岩崎橋上流右岸(10)であまりL字にならないで太い木が割合多くて台地状になっていたことです。しかもここでは常緑樹も多いです。これはヒノキが植えてあって、そこに後から入ってきたムクノキやエノキが追いついてきたからです。調査ではここしか取りませんでしたが、杉並の玉川上水の右岸にはヒノキが植えられていて、同じような構造の林が多いようで、井の頭でもその傾向があり、小鳥の森の辺りもヒノキが列状に植えられています。ただし、ここでは歩道を挟んで玉川上水の外側でした。

さて、こういうL字型で右下が常緑樹というパターンと大きく外れたものに幸橋左岸(3)と兵庫橋下流左岸(9)がありました。この2カ所はそもそも樹木本数が少なく、L字の縦だけで右の平坦部がほとんどないので、名前をつけるとすれば「I字型」と呼ぶようなものでした。これらはサクラの太い木以外は下刈りをして除去されたものと思われます。

ここでは樹木の種ごとの特性にまでは言及しませんが、太さと落葉樹、常緑樹という関係を読み取るだけでも、林の特徴やその来歴も推定することができることがわかりました。