***** 子供 *****************

上野夏穂・滉太

くどうわたる(小1)

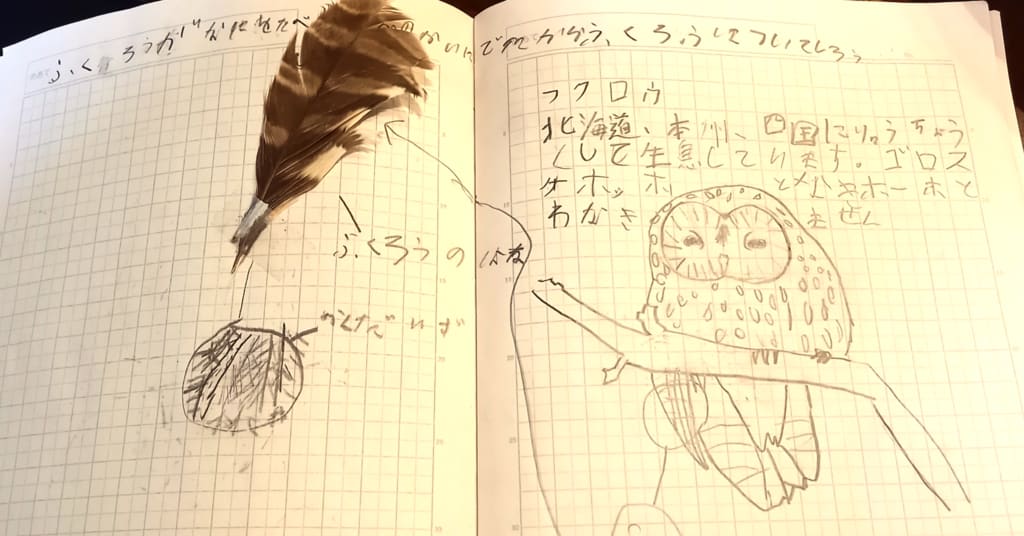

どんなことをやるのか分からなくてドキドキしたけと、骨の発掘が楽しかったです。シカやイノシシの骨が大きくてびっくりしました。鳥は、ふつう目が横にあるけど、フクロウは目が前にあることが不思議でした。骨やフクロウのことを教えてくれて、ありがとうございました。

たかた ゆうすけ(高田悠佑)

僕が楽しかったのは、フクロウの巣箱の中にあった骨の仕分けです。なぜかというと、どの部分の骨かを確認するのが、楽しかったからです。次は、フクロウの体の骨の模型を、紙粘土で、全て作ってみたいです。だから、機会があれば、骨の全体像をもっとしっかり見たいです。

髙田悠佑 質問

今回調べた巣箱には、アカネズミとハタネズミの骨がほぼ半数ずつ見つかったというのは、フクロウが牧場周辺と森の二か所に狩りに行っていたのか、巣箱自体そもそも牧場周辺と森の境目にあったのかを、教えてください。また、他の巣箱の結果や、全体の結果も知りたいです。

(高槻、保護者の方の説明をお願いします)とても良い質問です。ただ結論は「わからない」です。「わからない」というのは、フクロウの動きは見ていないから、どこで狩りをしたかを知ることはできないという意味です。でも場所はわかります。皆さんが分析したのはK3という巣箱で、2022年に回収された8カ所(下の地図)のうち左側(西側)で、標高は高い方です。上の方には林があり、この場所の周りには畑が広がっています。フクロウは大体1kmくらいを飛んで餌を食べるといわれているので、林にも畑にも行けるこの場所のフクロウが、林に住むアカネズミと牧場や畑に住むハタネズミを半々食べていたのは納得できます。

2022年の他の場所の分析はまだおこなっていませんが、これまでの結果では、だいたい林に近いところでアカネズミが多く、牧場や畑が多い場所ではハタネズミが多い傾向はあります。でも中にはそうでもないものもあります。私は2011年から分析を続けていますが、2018年を境に急にアカネズミが減りました。地元の人は林を切って家を建てたりしたせいだろうと話しています。

中嶋大智(なかじま だいち)4歳

フクロウの目が可愛かったです。

フクロウを触ってみたいです。

中嶋勇介(なかじま ゆうすけ)8歳

フクロウの骨の名前が面白かったです。

骨を探す作業ははじめは、ちょっと怖かったけどやっているうちにおもしろくなりました。

古川佑真(ふるかわゆうま)小1・6歳

おもしろかったです。新幹線のパンタグラフのおはなしがでてきてびっくりしました。

おもしろかったです。新幹線のパンタグラフのおはなしがでてきてびっくりしました。

渡部 丈(わたなべ じょう)小学1年 7歳

ぼくは、ねずみのほねがいっぱいあって、びっくりしました。ほねに名前をつけていたのが、おもしろかったです。ほねをしわけるのは、たいへんでした。いつかふくろうをそだててみたいなと思いました。

渡部 杏(わたなべ あん)幼稚園年中 4歳

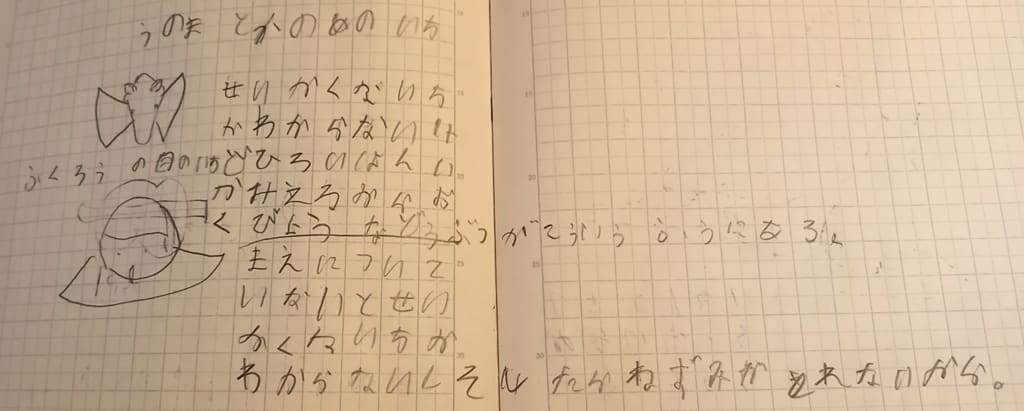

ねずみのほねのなまえがいっぱいあって、おもしろかったです。ふくろうがたべたねずみは、どうしてちいちゃいねずみだったの。と、おもいました。ほねがちいちゃくて、びっくりしました。

(高槻)フクロウが食べたネズミが小さいのではなく、ネズミはあのくらいの大きさの動物です。

***** 大人 *******************

青木計意子

普段なら、、骨を触るようなことは、、なかなかなく、大人ですら、触れてはいけないようなことに感じてしまいますが、、そこをしっかりと探り、学ぶことで、いろんな世界が見えてくる。

ちょっと怖いような世界がそこからいろんな世界が見えてくる、子供たちは、そんな見えない世界が大好きなのだと感じます。生きるために食べたり、そして死んだり生きるということを学ぶこと、とても大切なことだと感じます。

フクロウは可愛いけれど、ネズミも可愛いけれど、可愛いだけではない自然の世界。生き物の生態を知ることでいろんなことが見えてくる。そして、それが弘前のりんご作る方々の役に立って、またそのさきの学びへと続いていく。

たくさんの子供たちが、自然の仕組みを学んで、そんな子供たちが大きくなる頃には、またその子供たちへとつなぐことができれば、玉川上水にフクロウの鳴き声が聞こえる日が来るのも、そんなに遠く。ないのかもしれない!と、未来が明るく感じられるような観察会でした。

網野みゆき、ほのは、ことは

梟の巣をのぞいて

貴重な体験をさせて頂き感謝しています。 巣の中の小さな骨を見つける作業は宝探しのようでした。 娘からはタネを見つけて先生に尋ねたら「ネズミが食べたタネかもね」と教えて頂いたと報告がありました。 ネズミが食べたタネをネズミを食べた梟のうんちから出てきたことにおもしろがっていました。 「楽しかった〜」と言っていました! 年少さん連れでお騒がせして申し訳ありませんでしたが、年少なりに興味がそそられた場面があったようです。 高槻先生のネズミを狙う梟の模型は気に入ったようでよく見てていました。 私は南の島で拾った石と珊瑚の足の梟さんに癒されました。 先生の作品もとても素敵でした! 玉川上水ぞいで拾った梟の死骸の話も神懸かっていて凄いなと思いました。 巣から出てきた梟の骨も玉川上水の死骸の顎と見比べることができて子供が良く見ていました。 モグラの美しい標本も家でモグラブームだったので見れて嬉しかったです。 最後には子供達の心をくすぐる認定証と可愛い梟さんも頂け、大満足の勉強会でした。 高槻先生、色々な準備をして下さった皆様、このような貴重な機会を本当にありがとうございました。

稲葉 健(杉並の「ねずみ年」50歳)

先日は貴重な、フクロウの巣箱からの遺物仕分け体験に参加でき、有難うございます。

バイオリンの弦、歌うおじさん(でしたっけ)など骨の部位への特徴をとらえた愛称づけが子もたちの意欲に火をつけたようで、また私自身にとっても貴重な体験で、ふたたびの理科(昨年こういうタイトルの書籍を担当しました)にめざめました。

フクロウの顔正面のくぼみがパラボラアンテナ構造で、発信源(エサとなる動物の)からの音のずれを左右の耳がするどく感知するとのこと。まさに「空とぶ集音マイク」ではないかと妻と帰宅後に話をしました。しかも、羽根の「セレーション構造」が羽ばたき音を消すとか。だとすると「ステルス機能つきの、空とぶ集音マイク」ですね。

バイオリンの弦、歌うおじさん(でしたっけ)など骨の部位への特徴をとらえた愛称づけが子もたちの意欲に火をつけたようで、また私自身にとっても貴重な体験で、ふたたびの理科(昨年こういうタイトルの書籍を担当しました)にめざめました。

フクロウの顔正面のくぼみがパラボラアンテナ構造で、発信源(エサとなる動物の)からの音のずれを左右の耳がするどく感知するとのこと。まさに「空とぶ集音マイク」ではないかと妻と帰宅後に話をしました。しかも、羽根の「セレーション構造」が羽ばたき音を消すとか。だとすると「ステルス機能つきの、空とぶ集音マイク」ですね。

(高槻)セレーションというのはserrationで、これはノコギリの歯ということです。ケヤキの葉は縁がギザギザですが、ケヤキの学名はZalkova serrataといい、ゼルコフという人が名付けたのでゼルコーヴァ、そして葉がギザギザのノコギリのようなのでserrataというわけです。

目の位置でわかる動物顔相学と気軽な図画工作のすすめも印象的でした。

フクロウの粘土オブジェ、家でもつくってみようとおもいます。

青森のリンゴ農家のフクロウとの共存も素敵な話でした。義父(南佐久)や両親(群馬)に今度あったとき話をしてみます。

残念ながら参加予定の長女は、反抗期なのか、当日朝ドタキャンしました。先生が今回、対象年齢として想定されていた小学校中学年だったのに!ほんとうに申し訳ありません。

ひとり参加した下の娘は未就学の6歳で、箸の持ち方がいまだ個性的なままです。そんな彼女にとって今回はじめてピンセットなる器具を手にしたわけで、生物界の不思議とともに長く記憶にのこる体験だったことでしょう。

それから、ちらっと話が出ていた「田舎のネズミと町のネズミ」はネットで調べたらイソップの寓話なんですね。なるほど、生物にはその土地を「住めば都」にできる適応力があるんですね。それができないほど環境を人間が変えてしまっている場合も多いでしょうが。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

目の位置でわかる動物顔相学と気軽な図画工作のすすめも印象的でした。

フクロウの粘土オブジェ、家でもつくってみようとおもいます。

青森のリンゴ農家のフクロウとの共存も素敵な話でした。義父(南佐久)や両親(群馬)に今度あったとき話をしてみます。

残念ながら参加予定の長女は、反抗期なのか、当日朝ドタキャンしました。先生が今回、対象年齢として想定されていた小学校中学年だったのに!ほんとうに申し訳ありません。

ひとり参加した下の娘は未就学の6歳で、箸の持ち方がいまだ個性的なままです。そんな彼女にとって今回はじめてピンセットなる器具を手にしたわけで、生物界の不思議とともに長く記憶にのこる体験だったことでしょう。

それから、ちらっと話が出ていた「田舎のネズミと町のネズミ」はネットで調べたらイソップの寓話なんですね。なるほど、生物にはその土地を「住めば都」にできる適応力があるんですね。それができないほど環境を人間が変えてしまっている場合も多いでしょうが。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

稲葉のぞみ

ネズミの骨を見るのも触るのも初めてでした。小さいけれど、資料の通り、ちゃんとした骨の形をしていることに、驚きます。自然がかたちづくるものは、本当に精巧で美しいのだなとしみじみ感じました。

(高槻)そうですね。精巧で美しいだけでなく、あの骨の中には骨髄があり、血液を作ってネズミの命を支えています。

6歳の娘も、骨探しがとても楽しかったようです。宝探しの感覚だったのでしょうね。自分が見つけた骨が、たまたまフクロウのくちばしで、それを高槻先生が「これはすごい」と取り上げてくださったので、ちょっと誇らしげな表情をしていたのが印象に残っています。1年前なら、自分からすすんで先生に話しかけたり質問したりすることはなかったタイプの子なのですが、今回は、見つけた骨を「先生に確認してくる!」と、骨を手に握りしめて話しかけていました。その姿に、成長を感じました。周囲の子供達にもどんどん質問する子がいたので、触発されたのかもしれません。みんなで学ぶことのいい点だと思いました。

6歳の娘も、骨探しがとても楽しかったようです。宝探しの感覚だったのでしょうね。自分が見つけた骨が、たまたまフクロウのくちばしで、それを高槻先生が「これはすごい」と取り上げてくださったので、ちょっと誇らしげな表情をしていたのが印象に残っています。1年前なら、自分からすすんで先生に話しかけたり質問したりすることはなかったタイプの子なのですが、今回は、見つけた骨を「先生に確認してくる!」と、骨を手に握りしめて話しかけていました。その姿に、成長を感じました。周囲の子供達にもどんどん質問する子がいたので、触発されたのかもしれません。みんなで学ぶことのいい点だと思いました。

(高槻)私は学生などからは気難しくて近寄り難いと敬遠されがちですが、子供は話しかけやすいみたいです。

玉川上水沿いにもフクロウがいたとのこと。フクロウがネズミを食べてくれたら、害獣の駆除にも一役買ってくれそうで、玉川上水周辺にフクロウたちが戻ってくることを期待したいです。青森のりんご農家の成功例は、すばらしいと思いました。一方で、フクロウが増えすぎてしまうことで、また他のバランスが崩れることもありうるのでしょうね。そういういい意味での、人間も含めた動物同士のもたれあい、依存関係というのを、大きな視点で見ないといけないのだなと感じました。

玉川上水にいたフクロウが吐き出したペリットを調べている最中のこと。

ペリットからはドブネズミの骨がたくさん出てきたのですが、「この毛とか牙とかも、全部ドブネズミのものなんだ」と我にかえったら、「もしかして、汚いのかな?」「病気とかうつらないのかな?」なんてことが頭をよぎってしまいました。自然のものに触れるときに、無意識に「汚い」「よごれる」「こわい」みたいなことを口走ってしまうことがあります。ドブネズミは確かに、素手で触れる動物ではないですよね。でも、フクロウに食べられて消化されてしまったドブネズミの場合は、はたしてどうなのか…? 一度ペリットを通して触れてしまったら、さして気にもならなくなってきて、そして「ま、いっか」という気分で骨探しし続けてしまったのですが。

座学オンリーの高槻先生の講座は初めてでしたが、充実の内容で、本当に面白かったです。ありがとうございました。また親子でぜひ、参加させていただきたいです。

玉川上水沿いにもフクロウがいたとのこと。フクロウがネズミを食べてくれたら、害獣の駆除にも一役買ってくれそうで、玉川上水周辺にフクロウたちが戻ってくることを期待したいです。青森のりんご農家の成功例は、すばらしいと思いました。一方で、フクロウが増えすぎてしまうことで、また他のバランスが崩れることもありうるのでしょうね。そういういい意味での、人間も含めた動物同士のもたれあい、依存関係というのを、大きな視点で見ないといけないのだなと感じました。

玉川上水にいたフクロウが吐き出したペリットを調べている最中のこと。

ペリットからはドブネズミの骨がたくさん出てきたのですが、「この毛とか牙とかも、全部ドブネズミのものなんだ」と我にかえったら、「もしかして、汚いのかな?」「病気とかうつらないのかな?」なんてことが頭をよぎってしまいました。自然のものに触れるときに、無意識に「汚い」「よごれる」「こわい」みたいなことを口走ってしまうことがあります。ドブネズミは確かに、素手で触れる動物ではないですよね。でも、フクロウに食べられて消化されてしまったドブネズミの場合は、はたしてどうなのか…? 一度ペリットを通して触れてしまったら、さして気にもならなくなってきて、そして「ま、いっか」という気分で骨探しし続けてしまったのですが。

座学オンリーの高槻先生の講座は初めてでしたが、充実の内容で、本当に面白かったです。ありがとうございました。また親子でぜひ、参加させていただきたいです。

<高槻:自然は汚いですか。そうなら人も十分汚いです。毒はシアンのようなものを除けば毒性は量的なもので、少なければ薬というものがたくさんあります。ドブネズミに有害細菌があっても、食べられた後のものに人に害を及ぼす細菌が残っている確率はほぼゼロです。何か汚いものに触ると、その汚いものが全身にバーッと広がるようなイメージを持っているとしたら、それは大いに非科学的です。世にはびこる「抗菌グッズ」の類は企業が作ったイメージで、あのようなものは日本だけです。人間はきれいで自然は不潔というのは恐るべき偏見です。偏見に満ちた大人が子供に偏見を伝えることは恐ろしいことです。>

上野泰子 夏穂 滉太

母

フクロウの会楽しかった?

夏穂

たのしかったぁ!

母

なにが楽しかった??

夏穂

骨探すのが楽しかった!!

母

へぇ!!なんで骨を探すのが楽しいの??

夏穂

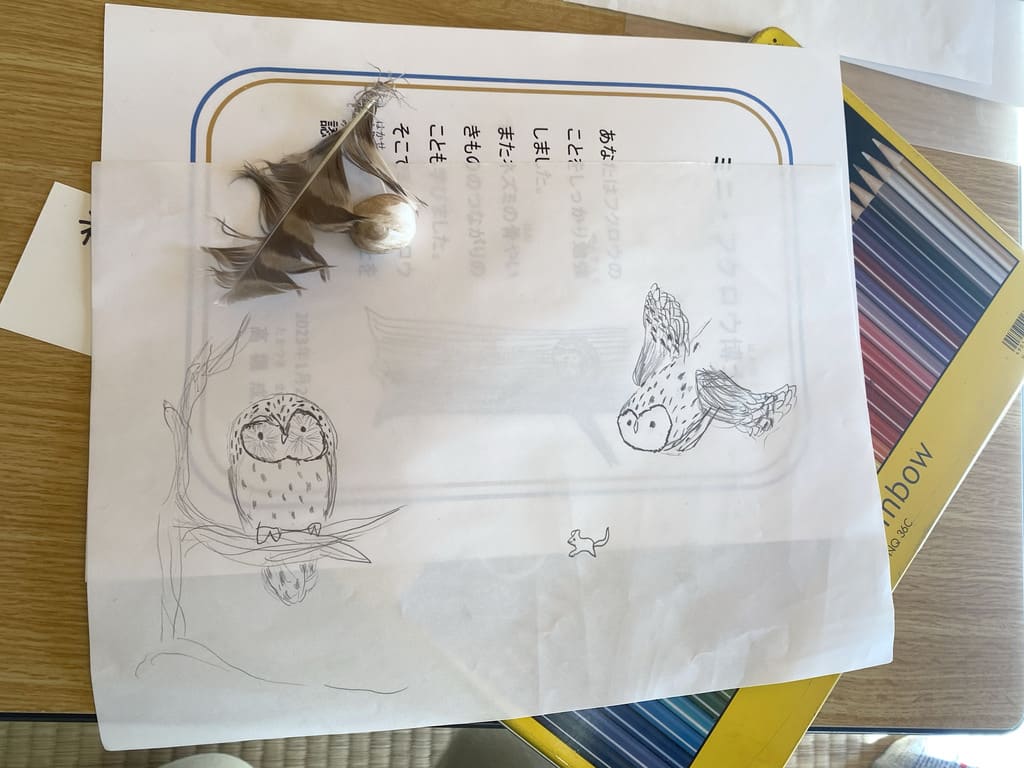

見つかるから。んでね。フクロウを描くのがたのしかった!フクロウかわいいから。家でも作ろうと思って、フクロウかいたんだよ!!

夏穂にはまだまだ調査のいっかんであることや、骨を探して分類する意義については、わからないようだ。。。しかし、講習のあとから、急にゴロツキホッホと言ってみたり、図鑑のフクロウのページがひらいていたり、夏穂の生活の中に、確実にフクロウが入り込んでいる。こんなことの積み重ねが、自然と共に生きる人を育てることに繋がるのかもしれないな。

今回も、ステキな経験をありがとうございました!

工藤亜由美(保護者)

動物園にはよく行って動物に触れたり学ぶ機会を作っていますが、もっと身近な暮らしの中に存在する動物の、さらには身体の一部に触れることができると言う体験は、非常に貴重だったと思います。

息子はまだその意義までは理解できておらず、単純にフクロウがかわいい、発掘作業が楽しいという感覚しか持っていないかもしれません。ただ、今回の体験をきっかけに、大好きな生き物について学ぶ視野が、無意識に広がってたのではないかと思っています。

動物達の住む場所をきれいにしようと、気まぐれに行う近所のゴミ拾いですが、今後も親子で継続して行っていきたいと思いました。

久保武彦(スタッフ)

先日の講座ではお世話になりました。ありがとうございました。

持参した標本がお役に立てたことを嬉しく思っております。これまであちこち調査に行くたびに拾ってきた死体や骨を少しづつ標本として形にしておりますが、集めるだけではもったいないので何か活用する方法を探している最中でした。先月も埼玉県の行政が実施している市民講座で坂本さんが講師を務めた際、骨格標本を活用して頂きました。

シャーマントラップにつきましてもネズミを捕る以外にも役目があったようで、揃えた甲斐がありました。今後もお役に立てる機会があればお声がけいただければと思っております。

近頃は人々のいきものや自然環境に対する関心の高まりを感じる一方、興味のない人はまるで無関心という二極化を感じております。太陽から光と熱を受けて、大気があって水があってそれらが循環して、そのなかで微生物や植物、動物がかかわりあってできた生物の多様性があってこそ、人の暮らしは成り立っています。最近SNSで見かけた言葉に「豊富な寿司ネタも生物多様性がもたらす恵みである」というのがあります。美味しいお寿司のためには自然環境にも目を向けなければなりません。そこで今回の講座で高槻先生がお話しされた弘前のリンゴとフクロウの話が人の暮らしと生物多様性の関係の一例として非常に大切であったと思います。まずは興味をもってもらう、いきものって面白いと感じてもらうことが美味しいお寿司のために必要なことだと感じております。

(高槻)私はちょっと違う考えです。この理屈によると、人が楽しむために生物多様性が必要ということになりますが、その価値観は違うと思います。私は、人の存在と無関係に生物多様性は価値があり、地球の一員として人も生物多様性を傷つけないように配慮すべきだという考えです。自然は人のためにあるのではないからです。でも「それはお花畑だ」という人もいます。

今回参加して頂いた方の多くは、少なからずいきものや自然環境に対して興味を持てっおられることかと思います。できれば参加者の方々が、今回の講座の内容についてあちこちで話をしてもらって一人でも多くの人が自然環境に目を向けるようになってくれればいいなと願っております。

坂本有加(スタッフ)

当日の朝、最寄駅の近くの街路樹にウロを見つけました。ウロは木の低い所に開いていて、珍しいなと思って覗いてみたら、なんと中にフクロウがいました。 当日の朝、最寄駅の近くの街路樹にウロを見つけました。ウロは木の低い所に開いていて、珍しいなと思って覗いてみたら、なんと中にフクロウがいました。といっても本物のフクロウではなく、松ぼっくりでできた小さなフクロウが3羽、まん丸の目をこちらに向けていました。よく見るとミミズクやメンフクロウのようで、特徴をとらえています。この街にもフクロウ好きな人がいるんだな、子供が見つけて楽しめるように置いたんだなと思いながら、電車に乗って津田公民館へ向かいました。

私はフクロウ巣材調べに参加するのは3回目で、回を重ねるごとに子供たちの年齢が下がっているような気がするのですが、小さな子も集中しているのが印象的でした。子供たちにピンセットの使い方を教えなくても、上手に使っていました。もちろん保護者の方のサポートがあってのことと思います。また、子供たちからの質問もよく出て、積極的に調べている様子がたくましく見えました。保護者の皆さんもハマっているようでした(子供以上に?)。

一番前の机の上には、フクロウやネズミの骨格標本や粘土作品が広がっていました。それだけでなく、イノシシやシカやサルの頭の骨まで並んでいました。私は、話が広がりすぎてまとまらないのではないか、子供は理解しきれないのではないか等と心配しましたが全くそんなことはありませんでした。高槻先生は、「先っちょ坊主」の頭がなぜ球状なのか、フクロウはなぜ「特別な感じ」がするのか、「かわいい」とは何か等、色々なことを説明するのに全ての標本や粘土作品、自分の身体を駆使していたし、ホワイトボードにイラストも描いていました。途中、シャーマントラップまで登場して盛り上がっていました。今回のメインは巣材ですが、標本等のアイテムが機能して全体の理解度を上げていたと思います。その使い所や話のつなげ方にテクニックが隠されているようです。

終わってから、なぜ集中できるのか?を考えたときに、やはり楽しいからだと思いました。フクロウの巣の中身・・・なんだか土みたいなふわふわしたものの中から骨が出てくる。何の動物の骨か当てる。身体のどこの骨か仕分ける。これは誰がやっても楽しいし、これがデータになるとか、沢山やれば新しいことが分かるかもしれないと思えばワクワク感もあります。楽しい遊びのように見えて、実は科学に触れた時間だったのだと思います。中には「初めての」科学だった子も多いでしょう。その瞬間にご一緒できたのもご縁かと思いますので、何かお手伝いできることがあれば参加したいと思います。

作道夕海子(母)、作道波凪(娘)

フクロウの目がパラボラアンテナの役割をしているという話や、目が前についている動物と横についている動物の話など、高槻先生のお話が分かりやすくおもしろくて、もっとお話聞きしたかったです。骨探しは、先に骨の種類や名前の説明を聞いてからだったので、見つけた時にどこの骨なのか、自分でも分かるのが楽しかったです。また、ネズミの骨だけでなく、他の鳥やフクロウの骨など、いろんなものが見つかるのもまた楽しかったです。

小2の娘は、「虫が気持ち悪いー」と言いながらも、夢中で骨を探していました。宝探しのようで楽しかったそうです。また、お土産にもらった紙粘土のふくろうが可愛くて、自分で作ってみたいそうです。

高田奈津(母)、高田悠佑(たかたゆうすけ)(息子)

小学生低学年の子どもが専門家の方から直接お話を聴ける機会はなかなかなく、とても貴重な時間でした。

息子(小学2年生)には、あの骨の分類作業にどんな意味があるのか、いまひとつ理解できていないようでしたけれど、仕分けが単純に楽しかったようです。動物の後ろ足の骨の数が人間より多いように見えて、実は同じだという説明にも驚いていました。罠の仕掛けにも興味津々でした。

中嶋幸子(なかじま さちこ)

りー智子さん

先日は貴重の講座にお声かけ頂きありがとうございました。また、ご準備等もありがとうございました。

貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。

フクロウは置物や動物園で見る事が出来る身近な生き物ですが、具体的な生態は全く知りませんでした。今回の講座で分かりやすく説明を頂き、よりフクロウに興味がわきました。骨を探す作業は、はじめは怖かったようですが、この様な作業を行い命の循環を学ぶ事が出来たのこれからの生き方にも関わる、とても重要な学びだと感じております。ありがとうございました。

古川久美子 (保護者)

貴重な講座に参加させていただきありがとうございました。上の子が以前に2度参加していてとても良かったので、下の子が小学生になったため今回また参加させていただきました。息子は電車が好きなので、フクロウの羽根の構造が新幹線のパンタグラフに取り入れられていたことを知って驚いていました。作業の中で実際に手で持って触ってみて、鳥の骨の軽さを感じられたのもよかったです。

紙粘土のかわいいフクロウさんが増えて嬉しいです。ありがとうございました。

貴重な講座に参加させていただきありがとうございました。上の子が以前に2度参加していてとても良かったので、下の子が小学生になったため今回また参加させていただきました。息子は電車が好きなので、フクロウの羽根の構造が新幹線のパンタグラフに取り入れられていたことを知って驚いていました。作業の中で実際に手で持って触ってみて、鳥の骨の軽さを感じられたのもよかったです。

紙粘土のかわいいフクロウさんが増えて嬉しいです。ありがとうございました。

リー智子(主催者)

企画者としての感想

私たち人が野生のいきものとつながっているということは、なかなか感じにくいことです。なぜなら、普段の生活で野生生物と出会うことは滅多にありませんし(実は虫も草も野生ですね!でもちゃんと見ていない人は、出会っていないようなもの)また、人の食べるほとんどはいきものですが、スーパーで買ってくるものなので、それらが自然界とつながっているということはとても感じにくいからです。それを伝えるのは、とても難しいことです。でも身近なりんご、それとつながっている野生生物の例は、とてもわかりやすいものでした。

高槻先生は、花、虫、いきもののフン、タネ、さまざまないきもののつながりををわかりやすい言葉で楽しく伝えてくださる天才です。人も含めたいきものたちが、強くつながりを持って生きているんだということを、こどもたちがちゃんと理解してくれたら、彼らが大きくなった時には世界はもっと豊かになっていることでしょう。「理屈」ではなく「体験」。そこから感じること。それらがこどもたちを育ててくれると信じ、企画を続けてきましたし、これからも続けていきたいなと思います。高槻先生のような優れた科学者が小平にいて、こうして会を継続できることが奇跡的なことだと思っています。

とても熱心な方が多く集まり、刺激しあってさらにおもしろい会になったと思います。

私たち人が野生のいきものとつながっているということは、なかなか感じにくいことです。なぜなら、普段の生活で野生生物と出会うことは滅多にありませんし(実は虫も草も野生ですね!でもちゃんと見ていない人は、出会っていないようなもの)また、人の食べるほとんどはいきものですが、スーパーで買ってくるものなので、それらが自然界とつながっているということはとても感じにくいからです。それを伝えるのは、とても難しいことです。でも身近なりんご、それとつながっている野生生物の例は、とてもわかりやすいものでした。

高槻先生は、花、虫、いきもののフン、タネ、さまざまないきもののつながりををわかりやすい言葉で楽しく伝えてくださる天才です。人も含めたいきものたちが、強くつながりを持って生きているんだということを、こどもたちがちゃんと理解してくれたら、彼らが大きくなった時には世界はもっと豊かになっていることでしょう。「理屈」ではなく「体験」。そこから感じること。それらがこどもたちを育ててくれると信じ、企画を続けてきましたし、これからも続けていきたいなと思います。高槻先生のような優れた科学者が小平にいて、こうして会を継続できることが奇跡的なことだと思っています。

とても熱心な方が多く集まり、刺激しあってさらにおもしろい会になったと思います。

渡部 絢音(わたなべ あやね)保護者

今までの人生で初めての体験をさせていただき、大変貴重な経験となりました。フクロウが食べたネズミの骨を仕分けた後、先生からいただいたプリントの絵の上に骨を並べている方がいて、興味深く見入ってしまいました。

林檎農家の方とフクロウのエピソードに心があたたまり、映画を観た後のような感動がありました。

玉川上水にいるフクロウにいつか出会えたらなぁ、と夢が膨らむ毎日です。

渡部 岳(わたなべ がく)保護者

実際にフクロウの住む森に行かずとも、公民館の中でこんなにも命を感じられる体験が出来たこと、大変貴重に感じました。

フクロウもネズミも骨になると随分と小さく感じました。子どもたちも図鑑と照らし合わせてフクロウへの親しみを感じたり、フクロウの羽やネズミの骨に触れることで命の痕跡に夢中になっていました。「年中」の娘がこんなにものめり込んで作業するとは思っていなかったので驚きました。小さい子どもの方がかえって五感を使って確かめることも多いのかなと感じました。

今度フクロウの本を家族で読んで、森に足を運んでみようと思います。

+++++++++++++;

報告の冒頭 こちら