あいうえお順

++++++++++++++++++

陣内

先日は、玉川上水散策ありがとうございました。まずは、スズメバチに刺されたというお子さんが無事であったと聞いて安心しました。高槻先生はその後大丈夫だったのでしょうか? 私は長男の用事で都合がつかなかったのですが、夫と小学一年生の次男が参加しました。夫が撮った写真と子供の報告から楽しく刺激に満ちた時間であったことが推測できました。罠にはまず最初に糞虫やハエが、その後ダンゴ虫が寄ってくることや、糞虫を手の中に収めた時の力強さや動きの速さ、スズメバチが襲って来たことを話してくれました。

帰宅後はすぐに頂いた糞虫に土を用意してやり、餌は腐ったハムか人間のうんちと言うので、早速ハムを与え飼育を始めています。息子は昆虫や植物のお世話や観察が好きなので、家でも楽しませてもらっています。楽しく貴重な体験の機会をありがとうございました。

以下、夫の感想です。

「玉川上水には糞虫がいるよ」に参加し、親子ともに大変に有意義な時間を過ごすことが出来ました。小学校一年の息子は、始めは行くのを渋っていたのですが、虫取りが始まるとすぐに嬉しそうに生き生きと参加し始めました。勉強というのは本来は楽しいものだというのは、その通りだと思いました。貴重な機会をどうもありがとうございました。

++++++++++++++++++++++++

新村(しんむら)家より。

☆父

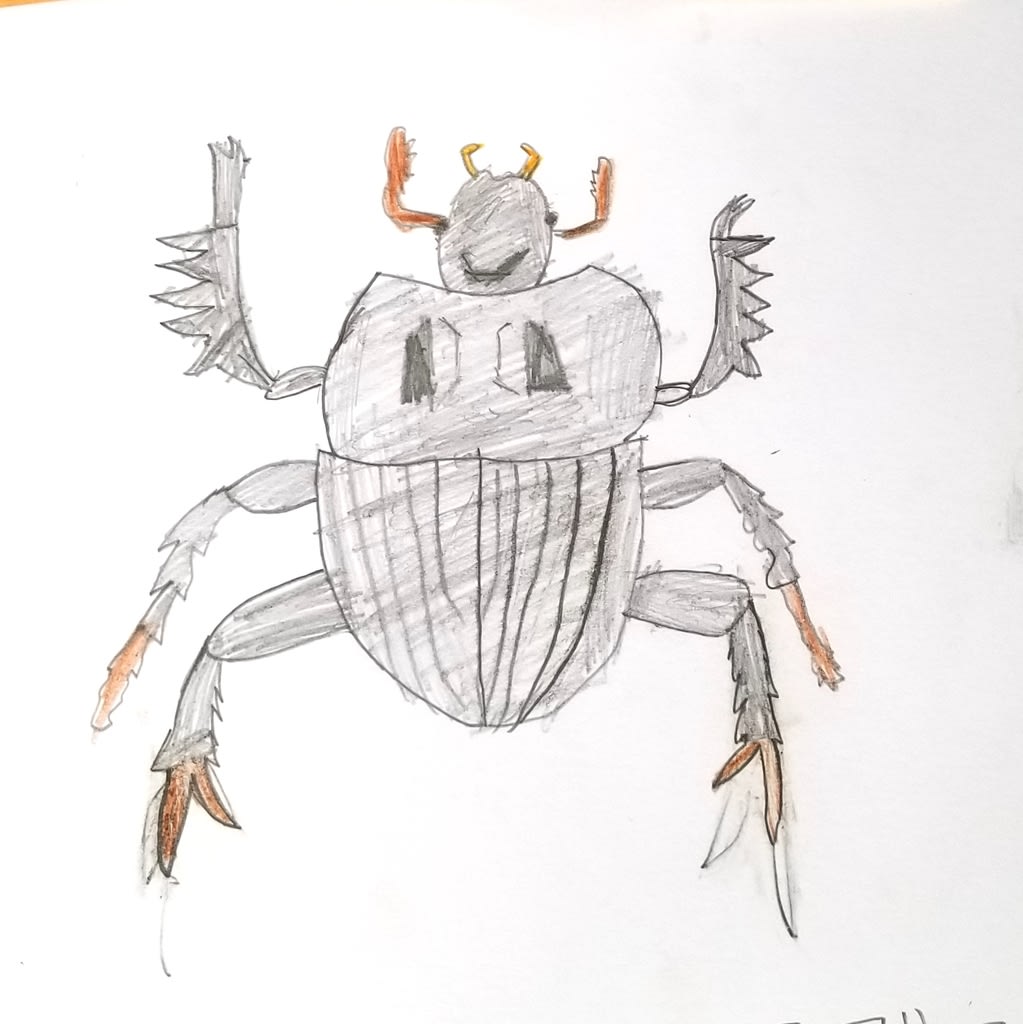

地味な虫にも大事な役割があることを知った。拡大して絵を書くことで、虫の体の仕組みが良く分かった。クロスズメバチも知ることができた。玉川上水の水の中の生き物、土の中の生き物も生態観察してみたい。

☆そうすけ(5歳)

楽しかった。もっとみんなで観察したかった。タヌキの模型が可愛いかった。

また、観察会に行きたい。くま虫の観察もしてみたい。

☆母

先生の説明がとても分かりやすかったです。ただ見て終わるのでなく、描いてみることが大切と実感しました。描くために良く観察したおかげで、足の特徴と役割を知ることができました。深く見て考えて学べました。親もこの体験をすることで、子どもとの学びの仕方が分かりました!!また、参加したいです。

観察会のために、色々と準備して下さり感謝です。ありがとうございました。

++++++++++++++++++

田口瑛太 母淳子

糞虫観察に参加させていただき、少しの時間でしたがとても勉強になりました。クロスズメバチに刺されたのは・・・うちの息子です。ハチに刺されるのはもう4回目なので親は面食らってしまいましたが、刺された後にすぐにリーさんがポイズンリムーバーで針を抜いて下さった処置も早く、局所の腫れのみでおさまり、その後病院へ行きましたが、息子は至って元気です。知らない土地でしたので参加された方が隣りの駅まで付き添って下さったり病院の場所を教えていただいたり、とても心強かったです。感謝しています。ありがとうございました。

息子は最後まで参加したかったと残念がっていましたが、糞虫の事以外にも色々な学びがあったと思います。きっと大事な経験だったと思いますので、これから活かしていきたいと思います。

高槻先生、リーさん、他の参加者の皆様ありがとうございました。またの機会どうぞよろしくお願いいたします。

高槻先生、リーさん、他の参加者の皆様ありがとうございました。またの機会どうぞよろしくお願いいたします。

++++++++++++++++++

中嶋幸子

初めて観察会に参加をさせて頂きましたがとても有意義な時間となりました。玉川上水の観察会を知るきっかけとなったのは関野さんの地球永住計画を通じてです。以前より行われていたは知っておりましたが、去年まで大田区に住んでおり子供2人(7歳と2歳)を連れてゆくの事は難しく、申し込みを断念しておりました。しかしコロナを機に在宅勤務の回数増えたため、勤務地は遠くなるものの、実家(八王子)に少しでも近くに住みたいと思い、小金井に転居しました。それで念願の玉川上水の観察会に参加できたのでとても嬉しかったです。

今回参加した息子は小学1年です。さまざまな事に対して「なんで?」と聞く年頃なので、できるだけ答えてはおりますが、私だけで答えられることはほんの一部、私は特に昆虫などの自然界の生き物については興味も持ったことがなく知識はゼロ。私が彼に一番興味を持ってもらいたいのは、自然、そして地球です。このことを親子ともに教えて頂けるのはとてもありがたかったです。

また今回のテーマは「糞虫」とのことで、糞虫で自然を学ぶと共に人間社会の矛盾を学ぶことが出来ました。今の人間社会において糞はただのゴミですが、自然界において糞は栄養。循環の営みの中に組み込まれてたものということを強く感じることができました。人間社会と自然界では真逆のとらえ方となるのはとても興味深かったです。さらに、顕微鏡や手作りの模型もあり、貴重な体験をすることが出来ました。事前準備等いろいろと大変だったと思います。高槻先生・リーさんありがとうございました。

++++++++++++++++++++

韓昌道

娘(5歳):絵を描くのがとっても楽しかったです。 ウンチを食べる虫がいるのがすごかったです!

私:生き物観察も楽しいですが、高槻先生の準備してくださる工作物に毎回関心させられ、大変楽しみです。教育的な効果も素晴らしいと思います。子どもたちにとって大変貴重な学びの機会を提供していると感じました。

韓さん父子(撮影小野さん)

++++++++++++++++++++

リー智子(さとこ、主催者)

タイトルがとても面白いです。高槻先生に出会うまでは、糞虫が玉川上水にいるかどうかなど考えたこともありませんでした。確かにいろいろな生き物が糞をして、それを食べるものがいなければ、玉川上水は糞だらけになってしまいます。糞虫は糞を壊すために力強い手足を持っています。こどもたちの手のひらの中で糞虫の小さな手足が思いもよらない強さで搔き分ける感触は、とっても新鮮なものだったと思います。

事件がありました。高槻先生が蜂の巣をふんづけたからか、たくさんの蜂がその現場にいる人を襲ったのです。フェロモンを人にふりかけたのか、そばにいた人だけを狙いました。観客はたくさんいたのに、先生が蜂の巣を踏んだ時に近くにいなかった人は、蜂が近くを飛んでいても、全く襲われませんでした。一旦攻撃を受けた人だけ、随分遠くまで追われ続けていました。そのことが私にはとても興味深かったです。自然というのは、計り知れないものだな、と改めて思いました。

保護者

小山内 真弓

家族で参加させていただき、ありがとうございました。盛り沢山な内容で、楽しく充実したワークショップでした。玉川上水の草や木を1年間かけて観察していく中で、子どもにとって花を見つけるのと同じくらいに木の実草の実採取は盛り上がってました。

採取した実を割って調べたり、タネがどうやって風で飛ぶがなど、実際に見る事や体感することができ、親からでも伝えることが困難な内容も分かりやすく教えて頂き、親子で植物に対する興味や知識を深めることができました。中でも、鳥にとって黒の身も美味しそうに見えるというのが驚きでした。

スタッフの方々は、時間をかけたくさん準備してくださったかと思います自分では探しきれない木の実草の実に出会うこともできました。ありがとうございました。

小山内おとうさん

たくさん準備していただき、楽しく参加できて、ありがとうございました。楽しい課外授業でした。後半の公民館で拾った木の実やドングリを使用した企画は周りの自然から

学ぶこと、楽しむことへとつながることを感じれて良かったと思います。なんで葉の形や色に意味があるのか?と考える一例になったのではないかと思いました。

ヤジロベーや秤、昔はドングリの実からはかる方法というモノのはかり方を学ぶには

良いと思いました。しかし、準備も大変と思いますので盛りだくさん企画で受ける側の子どもはキャパオーバーで受けとれなかったと思いました。

石橋綾子

葉が落ちてすっかりなくなっていると思った道。この短い距離でこんな種類があるのかと驚きました。アオギリの種を飛ばす実験は種が風に乗って遠くまで運ばれていく様子をライブで見れておもしろかったようです。

箱を用意してくださったことにより、帰ってから、名前を思い出しながら種をならべていく作業をたのしみました。はじめて見る実も多くて興味をそそられたようです。

観察やワークショップの場だけでなく、家でもたのしめたのがよかったなと思いました。出来上がった箱に並べた実に満足げでした。

こどもたちはすっかり新たな実を探すことへと熱意を注ぎお話をどれだけ聞けていたかわかりませんでしたが採集した実の名前や由来などを知ることで、身近な植物との距離が縮まったような気がしました。季節が変わっても今度は葉や花を見てみたいと思いました。そのようなきっかけをいただいたことに感謝。

石橋 彩子

今日はお世話になりました鹿の角をつけた石橋太一の母です。

短い距離の中にこんなにもたくさんの実をみつけられたこと、あらためて豊かな場所だと思いました。たのしく学べて私自身もとても楽しかったです。

次男の亮平はさっそく学校の自主学習ノートに何やら書いてます。

いくつか新しい実を覚えたようで、近いうちにまた歩きたいなぁと思ってます^ ^

ありがとうございました。

おうちでやじろべえで遊ぶ亮平くん

木の実について自主学習をしたようです。

上野泰子

ステキな木の実観察会をありがとうございました!

ふだん、歩いている玉川上水に、こんなに沢山の実がついていることに驚きました!先生に木の実を見つける視点をもらうと、子どもたちが、実を、見つけること見つけること!!あっという間に、もらった袋が一杯になりました。

帰宅後、きれいに箱にしまい直して、宝物になっています。友達が来たときには、取り出してきて、

「これは、ナンテンだよ。どれか一つあげるよ。」

なんて、得意げに紹介しています。

一番下の2歳の子も、熱心に話を聞いて、木の実を集めて、いっちょ前に参加していたのが印象的でした。先生が実演してくださった、アオギリの実の落下実験では、飛んでいってしまってのがほんとに不思議だったようで、後で、色んな実や葉っぱで、試していました。

今回の観察会のおかげで、玉川上水の散歩が、また一段と、楽しくなりました。新しい視点や、様々な気づきをありがとうございました。

平沼みなみ

今年は、自分が引っ越したこともあり玉川上水をほとんど歩いていなかったことに気づいた。いつの間にか道にはたくさんの枯葉が落ちていた。

子供達はスタートからエンジン全開であっという間に木の実を見つけ出していてエネルギーに圧倒された。中には植物にとても詳しい子もいて、その子に教えてもらったり、みんなでなんの実か考えながら採集したのはとても楽しかった。玉川上水で思った以上にさまざまな種類の木の実が見つけられて正直驚いた。

祖父母が以前住んでいた家で小さい頃必死に集めていた実がジャノヒゲという植物だったということを知った。青紫の実の中には半透明な種が入っていて、ビーズのようでこれが好きでよく集めていた。木の実が宝石で、ビーズで、不思議な物だったことを思い出した。

観察会の後日、子供達のうちの数人と会う機会があったが、オレンジの大きな実を見つけて「カラスウリだ!」と得意げに見せてくれた。あんまり話は聞いてないのかと思っていた子がしっかり覚えていたので私も嬉しくなって「カラスウリだねぇ」とはしゃいだ。

こちらが木の実の名前を知らなくてもそれらは関係なくそこにいるが、存在を認識することでこちらの景色の彩度が上がる。たくさんの、知らない命に囲まれていたことを知る。名前を知ったり、特徴を知ることは豊かなことだと思った。

三浦玲子

似ている木の実でも葉が違ったり硬さが違ったり中身が違ったり、身近な木の実の豊富さを知ることができ、とても楽しい体験になりました。宝箱に沢山の木の実を入れることができたのも素敵な体験でした。ありがとうございました.

米倉房子

玉川上水から南に80メートル位のところに住んでいて毎日柴犬の散歩で歩いていますが、今回参加し木の実の名前を知れて、より玉川上水歩きが楽しくなりそうです。ありがとうございました。

子ども達にとっては、小学校の担任さんからではないリアルな理科のお話を聞けて面白かったようです。帰宅してから次男はてんびん秤に工作を付け足してめもりをつけていました。私に分度器をかしてと言って牛乳パックで何やらつくっていましたが、出来上がったものをみて少し驚きました。なぜこの子はこんなものを思いついたのだろうと。なんでこれを作ったの?と聞くと、リーさん宅にあった天秤ばかりのマネをしたというのです。「納得!そうか」と。確かに先日、子どもがリーさん宅でリアルなてんびん秤を見ていたのを思い出しました。その後、その手作りてんびん秤を使って兄弟で木の実どちらが重いか競争に発展し盛り上がっておりました。

長男は、公民館で中身を出したカラスウリのタネを家でさらにキレイに水で洗っていました。そして「タネは26個だった!」「タネがこんな変な形*だよ!」と私に報告してきました。「そこまでしなくても・・・」と最初は思ってしまったのですが、洗ったからこそ、タネの形の不思議さに気づけたのです。

私はこども達に木の実をこのステキな箱に整理したら?とか宿題の自主学習に書いたら?などとは促しましたが、めもりをつけたら?とか洗ったら?などとは言っていません。子ども達が好きで勝手にやったことです。そこで、私は思いました。子どもは、本物のリアルなものや人に出会い、自分の興味を刺激されれば、勝手に学んでいくのだなぁと。やはり本物の力はすごいなと思いました。

今回のワークショップ、高槻先生のお話、リアルな実感、子ども達によき刺激になったようです。ありがとうございました。

* カラスウリの種子は特殊な形をしています。縦長の部分に海苔巻きお結びのようにぐるりと帯が巻かれたような形で、クロワッサンみたいです。高槻

カラスウリの種子

おさないしゅうと(小1)

木の実拾うのが楽しかった。高槻先生に木の実を聞けるのが良かった。どんぐりのお話が楽しかった。

木の実拾うのが楽しかった。高槻先生に木の実を聞けるのが良かった。どんぐりのお話が楽しかった。

おさないとうわ(年中)

木の実がいっぱいあって楽しかった。花から実がつくところが見てみたい。あおぎりのはっぱがちょうちょみたいにくるくるまわったのがおもしろかった。やじろベえを作るのが楽しかった。

つむぎ(三浦紬希、小4)

自分の見つけた木の実を集めて箱にいれたのが楽しかったです。またやりたいです。

かなで(三浦奏音、小2)

沢山の木の実の名前が知れて嬉しかったです。

米倉そうへい(8歳)

·アオギリのタネのとび方は不思議で面白い。空にあがっていったのは竹トンボみたいだった。

·てんびんばかりのしくみが面白くて家に帰ってからめもりをつけてみた。

·ねずみもちの実がたくさんあったなあ。