<作業中>

<はじめに>

しばらく前に玉川上水の観察会の常連の棚橋さんから、彼女が関わっている東大和市で行なっている子供に体験をさせている活動にワンポイントで動植物の指導をしてもらえないかと打診がありました。東大和市で行うので、野火止緑地がいいだろうということで下見に行きましたが、意外に植物が貧弱で観察会はむずかしそうでした。ただ一応と思い、センサーカメラをおいたらタヌキの写真が写り、タヌキが住んでいることは確認できました。ただそれだけでは観察会にならないので、玉川上水を勧めました。玉川上水は微妙に小平市に属すので東大和市としてはあまりよくないようでしたが、子供にとっては市ざかいは意味がありませんから、観察を玉川上水で行い、座学を東大和市の施設で行うということで折り合いがつきました。

<玉川上水沿いを歩く>

10月27日当日は雨の予報だったのですが、小雨決行のつもりでした。8時半に玉川上水駅に集合し、9時に佐野館長(東大和市南郷公民館)から挨拶があって、玉川上水に向かいました。天気は大丈夫そうでした。

最初に玉川上水が江戸時代にできた運河であることを説明しました。歩き始めたらコナラのドングリがたくさん落ちていたので、

「一人が3個拾って、++くんが持っている袋に入れてね」

とある男の子にチャック袋を持たせて、集めてもらうことにしました。

「ドングリが落ちてるけど、もともとはこういう帽子みたいなものがついてるんだよ」と殻斗を見せました。しばらく歩くと、クヌギの木があり、丸い大きなドングリが落ちていたので

「同じドングリでもこちらは丸いね。それに帽子もモワモワと長いものが伸びているね」

と、これは別の子に袋を渡しました。

カジカエデがあったので説明しました。

「カナダの国旗を知ってますか?あのカエデの形と良く似ているのがこのカジカエデです。カナダのはシュガーメープルといってシロップをとります」

カジカエデの説明をする

林のあるところを抜けて左側に小平監視所という、水を東村山の浄水場に流す場所があり、明るい道になります。チカラシバやエノコログサなどが生えていました。その一部にイノコズチがあったので、ある男の子の背中に穂をつけて下に引くと、シャツに果実が直線状につきました。

イノコズチの果実を背中につける

「わあ」

と歓声が上がりましたが、その子は何が起きたのだろうという顔をしていました。

同じような「ひっつきむし」のコセンダングサがありました。

コセンダングサ

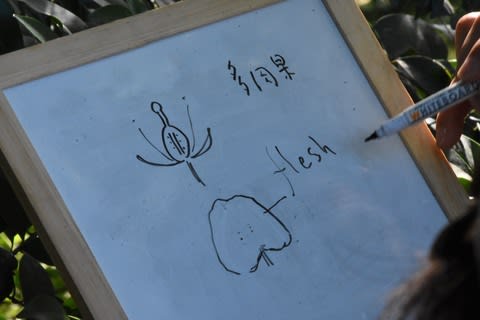

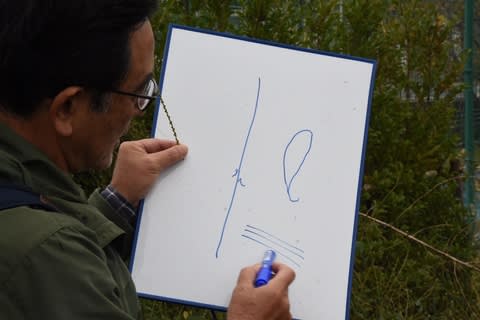

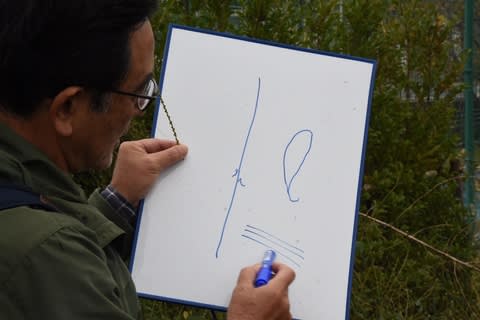

これも同じように別の男の子のシャツにつけました。このトゲには逆棘が付いているので、その説明をボードに描きましたが、あとで写真をみると、子供達は全然、聞いていなかったようです。

ボードに説明を描くが、子供たちは聞いていない

その先でまた林になり、林縁にアオツズラフジがあったので果実をとって種子を取り出しました。この種子はアンモナイトみたいな不思議な形をしているのです。そこで、ファーブルという名前の実態顕微鏡と、ルーペを2つ取り出して見てもらいました。

子供達は我先にと覗いていました。

「ファーブル」を覗く

ルーペで果実を見る

「あ、貝みたいだ」

「そうだね、貝殻見たいな形をしているね。アンモナイトという貝にそっくりなんだ」

アオツヅラフジの種子

それから、上水の水面に最も近づける場所があるので、そこにおりました。子供は魚を見つけて

「魚がいる!」

と歓声をあげていました。ここで写真を撮ってもらいましたが、この年頃の男の子というのはじっとしていないものです。

玉川上水の水の近くまで降りる

その後、クリ、ノイバラ、シロダモ、ナンテンなどの果実を採集してもらいましたが、子供は果実を取るのが好きなんだなと感じました。

シロダモの果実をとる

ノイバラの果実をとる

ナンテンの果実をとる

30分ほど経ったので、記念撮影をしてから畑のあるところでUターンすることにしました。

記念撮影

ヒヨドリジョウゴ、タチバナモドキ

ノイバラ、シロヤマブキ

シロダモ、 ゴンズイ

クズ

当日、見られた果実

<室内で>

玉川上水の駅を通過して、線路の北側の東大和市民センターに移動しました。歩いて5分ほどでした。2階の部屋は広い部屋でした。採集してきた果実を机に並べました。

「自分が好きな木の実を選んで」

といって選んでもらいました。

おもいおもいに果実を選ぶ

ドングリにも色々あることを知ってもらうために、「帽子」の違うコナラとシラカシ、それにドングリ全体を包むスダジイを配ってもらいました。

そのあとで、スライドの説明をしました。

「今日は玉川上水を歩きましたが、ここにはタヌキがいます。そのタヌキをセンサーカメラで玉川上水と周りの公園などで比べると、玉川上水の方が多くいることがわかりました。東大和の自然としては野火止用水の方がいいので、下見をしてきました。その時、センサーカメラを置いてきました。そうしたらタヌキが写りました。だからあそこにはいるんですね。でも、木の実が少ないので、観察会は東大和じゃないけど玉川上水にきたわけです」

野火止緑地で撮影されたタヌキ

「小平の津田塾大学ではタメフンというタヌキのトイレがあることがわかったので、そこにカメラをおいておいたら、フンをしているタヌキも写りました。それから糞の中身を調べると食べ物がわかります」

フンをするタヌキ(津田塾大学で)

といって津田塾大のタヌキの食べ物の季節変化を示しました。

「タヌキが糞をしたところには春になるとこんなに芽生えが生えてきます。だからタヌキは植物のタネを運んであげています」

「それから、タヌキが糞をすると、糞虫という虫がきてバラバラにします。だからタヌキがいることでいろいろなことが起きるんだよ、生き物はつながって生きているんだ」

それから都市で生きるタヌキは交通事故にあることなども話しました。

話を聞く

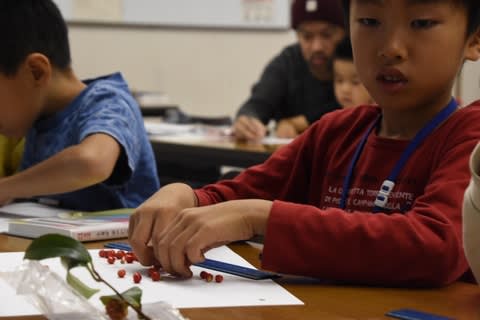

それから話題を果実に移しました。はじめにそれぞれが選んだ果実の直径を測定しましたが、これは保護者の手伝いが必要でした。次に種子を取り出して、その直径も測定してもらいました。

果実をルーペで観察する

果実や種子を計測する

「ちょっと食べてみよう、けっこう甘いなあ」

これは種子の大きさの変異に比べて果実は5-10mmくらいに集中していることを知ってもらおうという狙いがありました。

「なぜこのくらいの大きさが多いと思う?」

と聞くと、いくつか考えが出ましたが、ある子が

「鳥とかが食べやすいから」

と的確に答えました。

考えを述べる

ただ、グラフの読み方などを含めて小さい子には少し難しかったようです。

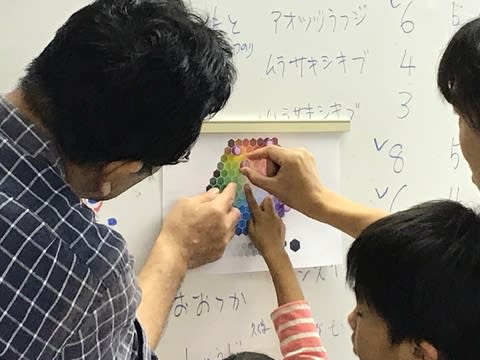

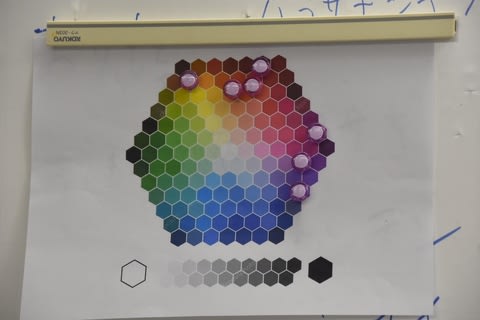

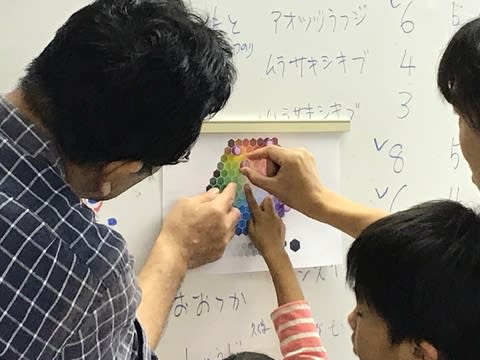

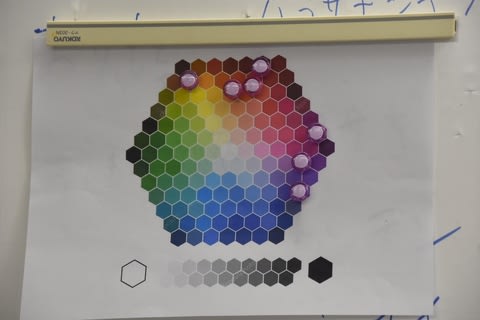

その次に色チャートをホワイトボードに貼り、自分の調べた果実の色のところにマグネットを付けてもらいました。

色チャートとマグネット

「自然界にはこういういろいろな色があるんだけど、木の実は赤いほうにかたよっているね。なんでだろう?」

これもいくつかの考えが出ましたが

「林の中で目立つと動物に見つけやすいから」

と的確な答えが出ました。

このあたりで始めてから2時間半が経過したので、子供達は少し疲れてきたようでした。

次にドングリの話をしました。大人もあまり知らないのですが、ドングリの「中身」は子葉です。そのことを実感してもらうために、カラを外してもらいました。これはカッターが必要なので保護者にしてもらいました。

「中身が出てきたら、優しくもむようにしてください。そうすると2つにパカっと分かれます。カッターで切ったように分かれるでしょう?これが2枚の葉なんです。アサガオを育てたことがあるかなあ」

「ある」

「タネから双葉が出ていたよね、あれとドングリの中身は同じんだ」

「へえー」

説明のあと、時間があまりなくなりましたが、それぞれに木の実をスケッチしてもらいました。描き方の指導などはできそうもないので、自由に描いてもらうことにしました。

スケッチをする

シロダモのスケッチ(高槻)

子供と作品(露出の関係で作品が見えにくいですが、ご容赦ください)

ガマズミやアオツヅラフジのような動物に食べられて種子を運ばせるもの、ドングリのように食べられたら死んでしまうけど、地面に蓄えられて、動物が忘れたら発芽するもの、それからイノコズチのように動物の体について運ばれるものなど、動物に種子を運ばせる果実を見てきましたが、最後に動物ではなく風に種子を運ばせる果実の例としてマツを紹介しました。松ぼっくりから果実を取り出して椅子の上から落としたら、クルクルと回転してゆっくりと落ちていきました。

マツの果実を落とす

<まとめ>

全体としては、心配した天気はなんとかなって野外を歩けたのがよかったと思います。子供達はじっとしていられなくて走ったりふざけあったりしていましたが、果実を集めるのは好きなようで割合集中していました。室内は解説の内容を欲張りすぎて、小さい子たちには辛かったようです。この点は今後の参考にしたいと思います。

この観察会をきっかけに、子供たちが今後、野外に行ったときに、果実に関心を持ってくれるようのなってくれれば幸いです。

写真は豊口信行さん、林雅一さん、棚橋早苗さんが撮影してくださいました。ありがとうございました。

<はじめに>

しばらく前に玉川上水の観察会の常連の棚橋さんから、彼女が関わっている東大和市で行なっている子供に体験をさせている活動にワンポイントで動植物の指導をしてもらえないかと打診がありました。東大和市で行うので、野火止緑地がいいだろうということで下見に行きましたが、意外に植物が貧弱で観察会はむずかしそうでした。ただ一応と思い、センサーカメラをおいたらタヌキの写真が写り、タヌキが住んでいることは確認できました。ただそれだけでは観察会にならないので、玉川上水を勧めました。玉川上水は微妙に小平市に属すので東大和市としてはあまりよくないようでしたが、子供にとっては市ざかいは意味がありませんから、観察を玉川上水で行い、座学を東大和市の施設で行うということで折り合いがつきました。

<玉川上水沿いを歩く>

10月27日当日は雨の予報だったのですが、小雨決行のつもりでした。8時半に玉川上水駅に集合し、9時に佐野館長(東大和市南郷公民館)から挨拶があって、玉川上水に向かいました。天気は大丈夫そうでした。

最初に玉川上水が江戸時代にできた運河であることを説明しました。歩き始めたらコナラのドングリがたくさん落ちていたので、

「一人が3個拾って、++くんが持っている袋に入れてね」

とある男の子にチャック袋を持たせて、集めてもらうことにしました。

「ドングリが落ちてるけど、もともとはこういう帽子みたいなものがついてるんだよ」と殻斗を見せました。しばらく歩くと、クヌギの木があり、丸い大きなドングリが落ちていたので

「同じドングリでもこちらは丸いね。それに帽子もモワモワと長いものが伸びているね」

と、これは別の子に袋を渡しました。

カジカエデがあったので説明しました。

「カナダの国旗を知ってますか?あのカエデの形と良く似ているのがこのカジカエデです。カナダのはシュガーメープルといってシロップをとります」

カジカエデの説明をする

林のあるところを抜けて左側に小平監視所という、水を東村山の浄水場に流す場所があり、明るい道になります。チカラシバやエノコログサなどが生えていました。その一部にイノコズチがあったので、ある男の子の背中に穂をつけて下に引くと、シャツに果実が直線状につきました。

イノコズチの果実を背中につける

「わあ」

と歓声が上がりましたが、その子は何が起きたのだろうという顔をしていました。

同じような「ひっつきむし」のコセンダングサがありました。

コセンダングサ

これも同じように別の男の子のシャツにつけました。このトゲには逆棘が付いているので、その説明をボードに描きましたが、あとで写真をみると、子供達は全然、聞いていなかったようです。

ボードに説明を描くが、子供たちは聞いていない

その先でまた林になり、林縁にアオツズラフジがあったので果実をとって種子を取り出しました。この種子はアンモナイトみたいな不思議な形をしているのです。そこで、ファーブルという名前の実態顕微鏡と、ルーペを2つ取り出して見てもらいました。

子供達は我先にと覗いていました。

「ファーブル」を覗く

ルーペで果実を見る

「あ、貝みたいだ」

「そうだね、貝殻見たいな形をしているね。アンモナイトという貝にそっくりなんだ」

アオツヅラフジの種子

それから、上水の水面に最も近づける場所があるので、そこにおりました。子供は魚を見つけて

「魚がいる!」

と歓声をあげていました。ここで写真を撮ってもらいましたが、この年頃の男の子というのはじっとしていないものです。

玉川上水の水の近くまで降りる

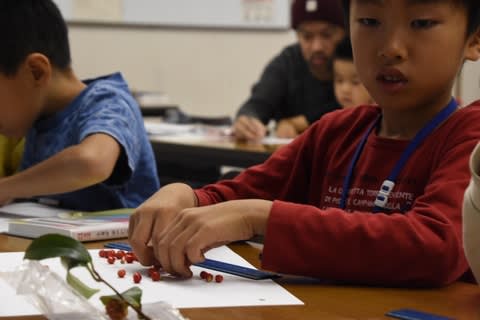

その後、クリ、ノイバラ、シロダモ、ナンテンなどの果実を採集してもらいましたが、子供は果実を取るのが好きなんだなと感じました。

シロダモの果実をとる

ノイバラの果実をとる

ナンテンの果実をとる

30分ほど経ったので、記念撮影をしてから畑のあるところでUターンすることにしました。

記念撮影

ヒヨドリジョウゴ、タチバナモドキ

ノイバラ、シロヤマブキ

シロダモ、 ゴンズイ

クズ

当日、見られた果実

<室内で>

玉川上水の駅を通過して、線路の北側の東大和市民センターに移動しました。歩いて5分ほどでした。2階の部屋は広い部屋でした。採集してきた果実を机に並べました。

「自分が好きな木の実を選んで」

といって選んでもらいました。

おもいおもいに果実を選ぶ

ドングリにも色々あることを知ってもらうために、「帽子」の違うコナラとシラカシ、それにドングリ全体を包むスダジイを配ってもらいました。

そのあとで、スライドの説明をしました。

「今日は玉川上水を歩きましたが、ここにはタヌキがいます。そのタヌキをセンサーカメラで玉川上水と周りの公園などで比べると、玉川上水の方が多くいることがわかりました。東大和の自然としては野火止用水の方がいいので、下見をしてきました。その時、センサーカメラを置いてきました。そうしたらタヌキが写りました。だからあそこにはいるんですね。でも、木の実が少ないので、観察会は東大和じゃないけど玉川上水にきたわけです」

野火止緑地で撮影されたタヌキ

「小平の津田塾大学ではタメフンというタヌキのトイレがあることがわかったので、そこにカメラをおいておいたら、フンをしているタヌキも写りました。それから糞の中身を調べると食べ物がわかります」

フンをするタヌキ(津田塾大学で)

といって津田塾大のタヌキの食べ物の季節変化を示しました。

「タヌキが糞をしたところには春になるとこんなに芽生えが生えてきます。だからタヌキは植物のタネを運んであげています」

「それから、タヌキが糞をすると、糞虫という虫がきてバラバラにします。だからタヌキがいることでいろいろなことが起きるんだよ、生き物はつながって生きているんだ」

それから都市で生きるタヌキは交通事故にあることなども話しました。

話を聞く

それから話題を果実に移しました。はじめにそれぞれが選んだ果実の直径を測定しましたが、これは保護者の手伝いが必要でした。次に種子を取り出して、その直径も測定してもらいました。

果実をルーペで観察する

果実や種子を計測する

「ちょっと食べてみよう、けっこう甘いなあ」

これは種子の大きさの変異に比べて果実は5-10mmくらいに集中していることを知ってもらおうという狙いがありました。

「なぜこのくらいの大きさが多いと思う?」

と聞くと、いくつか考えが出ましたが、ある子が

「鳥とかが食べやすいから」

と的確に答えました。

考えを述べる

ただ、グラフの読み方などを含めて小さい子には少し難しかったようです。

その次に色チャートをホワイトボードに貼り、自分の調べた果実の色のところにマグネットを付けてもらいました。

色チャートとマグネット

「自然界にはこういういろいろな色があるんだけど、木の実は赤いほうにかたよっているね。なんでだろう?」

これもいくつかの考えが出ましたが

「林の中で目立つと動物に見つけやすいから」

と的確な答えが出ました。

このあたりで始めてから2時間半が経過したので、子供達は少し疲れてきたようでした。

次にドングリの話をしました。大人もあまり知らないのですが、ドングリの「中身」は子葉です。そのことを実感してもらうために、カラを外してもらいました。これはカッターが必要なので保護者にしてもらいました。

「中身が出てきたら、優しくもむようにしてください。そうすると2つにパカっと分かれます。カッターで切ったように分かれるでしょう?これが2枚の葉なんです。アサガオを育てたことがあるかなあ」

「ある」

「タネから双葉が出ていたよね、あれとドングリの中身は同じんだ」

「へえー」

説明のあと、時間があまりなくなりましたが、それぞれに木の実をスケッチしてもらいました。描き方の指導などはできそうもないので、自由に描いてもらうことにしました。

スケッチをする

シロダモのスケッチ(高槻)

子供と作品(露出の関係で作品が見えにくいですが、ご容赦ください)

ガマズミやアオツヅラフジのような動物に食べられて種子を運ばせるもの、ドングリのように食べられたら死んでしまうけど、地面に蓄えられて、動物が忘れたら発芽するもの、それからイノコズチのように動物の体について運ばれるものなど、動物に種子を運ばせる果実を見てきましたが、最後に動物ではなく風に種子を運ばせる果実の例としてマツを紹介しました。松ぼっくりから果実を取り出して椅子の上から落としたら、クルクルと回転してゆっくりと落ちていきました。

マツの果実を落とす

<まとめ>

全体としては、心配した天気はなんとかなって野外を歩けたのがよかったと思います。子供達はじっとしていられなくて走ったりふざけあったりしていましたが、果実を集めるのは好きなようで割合集中していました。室内は解説の内容を欲張りすぎて、小さい子たちには辛かったようです。この点は今後の参考にしたいと思います。

この観察会をきっかけに、子供たちが今後、野外に行ったときに、果実に関心を持ってくれるようのなってくれれば幸いです。

写真は豊口信行さん、林雅一さん、棚橋早苗さんが撮影してくださいました。ありがとうございました。