関東平野は約3週間、降雨がなく

大気は乾燥しています!

太平洋側の各地で、

火災のニュースをよく耳にします。

まさに、

「火の用心!」ですね。。

☆

ゴルフコースの

グリーン面の乾燥にも要注意です!

冬場、グリーンが乾燥すると、

プレーヤーの踏圧で、表層が硬くなり、

ターフは擦り切れ、痛みやすくなります。

酸欠気味になるので、

表層温度も上昇しにくくなります。

1月下旬「大寒」頃から始まる、

春の新根(白根)の発根

を促す上でも、

表層は固結・乾燥させないように、

したいものです。

☆

また「冬のドライ」は

そのまま放置すると、

同じ部分が

5月のゴールデンウイーク頃から

ドライスポットに発展し、

7月には、その部分の

撥水状態が原因で、

その部分に、リングが発生しやすかったり、

7月下旬や8月には、

ドライの部位は、

根からの 栄養が摂取できにくいので

ピシウムや炭疽病が侵入しやすくなります。

そのような意味から

「冬のドライ」は軽視せず、

春を迎える前に、改善したいところです!

☆

散水すれば、凍ってしまう、グリーン面の

「冬のドライ」を改善できる要素が

「フミン酸」と「菌根菌」です。

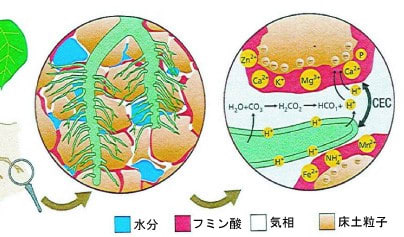

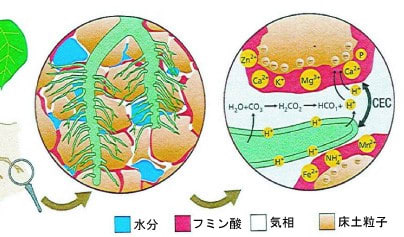

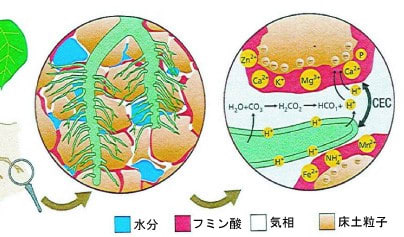

「フミン酸」は土壌の固結を緩和し、

三相バランスを持続する要素です。

「菌根菌」は根茎周囲に留まり、

根茎周囲の潤いを持続します。

☆

オススメの資材が

「トータルパック(3-0-3)」です。

①17%と豊富な「フミン酸」が

固結を緩和し、

春の新根発根のための

土壌三相バランスを持続します。

②11種類の「菌根菌」が

根茎の潤いを持続します。

③4種類の「バチルス菌」が

砂の表面に吸着した、

撥水の原因となる有機残渣を分解し、

「冬のドライ」を改善・抑制します!

☆

「トータルパック」は

大変、好評価の資材です。

是非、乾燥しているこの時期に

その性能を、検証してみてください!

宜しくお願いします!!

(担当/サバンナブラン スポーツターフ事業部)

「寒九(かんく)の雨」

1月5日が、寒の入り。

寒にはいって九日目に降る雨を

「寒九の雨(かんくの雨)」というそうです。

農家では

豊作の兆(きざし)として喜ぶそうです。

雨が

固結、乾燥した冬の土壌を緩め、

春の発根は、早く始まり、

その年の春の訪れは早く、

稲作などは豊作になるそうです。

☆

今年の関東地方は

1月5日の「寒の入り」以降

1月6日は雪。

1月11日は雨でした。

例年では、

固結・乾燥傾向にある

関東平野の大地も、

今年は、

雨や雪が

乾燥した土壌を潤しているようです、、、

雨が降った後には

土壌には「空相」が生まれ、

地温は、

上昇しやすくなります。

今年の春の訪れは

早いかも、しれません、、、

☆

この時期の「グリーン面」に

オススメの資材があります!

「グルタミン酸」と

「核酸」を主成分とする資材です。

「グルタミン酸」は

日照の不安定なこの時期に

光合成に代わり、

タンパク質合成し、活性を持続します。

また、

「グルタミン酸」

を吸収した植物細胞は

乾燥・凍結しにくいので、

遅霜抑制にも、効果的です。

また、

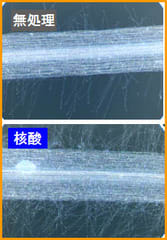

豊富に含まれる「核酸」は

根の細胞分裂を刺激するので、

新根の成長するこの時期

(生殖成長が栄養成長よりも優先する時期)

に最適です!

オススメ資材 2)

「リストア・プラス」

1月14日に 汲んだ水を

「寒九の水」といいます。

寒の内の水は、

雑菌が抑えられ腐りにくく、

古来「寒九の水」は

薬になるとまでいわれていました。

「リストア・プラス(3-0-2)」は

「こうぼ菌」を豊富に含む資材です。

寒冷期でも緩やかに活性向上し、

固結・凍結を緩和します。

残留を分解し、糖質に変換し、

貯蔵糖分として蓄えるので

ターフの乾燥・凍結を抑制します。

その結果、

「春の芽出し」も向上します。

11月~3月まで「リストア・プラス」を

毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった

翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

☆

宜しくお願いします!

(^。^)

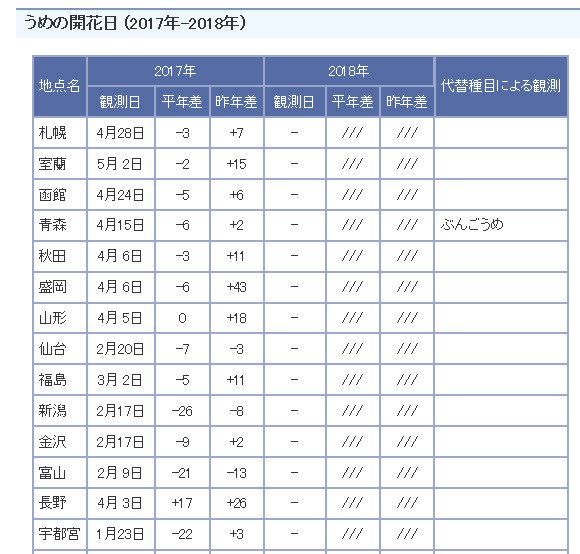

今年の桜開花は例年並みか早めと言われています。

西・東日本の2月から3月の気温は平年並からやや高くなる予想で、

桜のつぼみは順調に生長します。

特に3月後半は晴れる日が多くなり、日差しの暖かさが開花を後押ししそうです。

全国に先駆けて、3月18日に東京から開花がスタートし、

20日に横浜、福岡、高知が続く予想が出ています。

昨年の桜は暖冬の影響で開花が遅れましたが、

年末から度々訪れた寒気の影響で休眠打破が行われ、

やや早めの開花を迎える予想です。

桜の花芽は、

真冬に一定期間、厳しい寒さにさらされると、

低温によって花芽が休眠から目覚め(休眠打破)、

開花に向けて生長を始めると言われています。

1月の上旬の記録的な大雪をもたらした

強い寒気の影響で、

全国的に桜のつぼみの休眠打破は行われたとみられています。

また、本年の

太平洋側の放射冷却による厳しい寒気が

桜の「休眠打破」が進んでいるとも言われています。

◇

「朝晩の気温差が大きい冬を

超えた タケノコ は旨い!」

と千葉県大多喜町の方が言われていました。

大多喜町のタケノコは、

全国のタケノコの中でも秀逸に美味しく、

皇室献上もされている高品質なんです!!

毎年3月下旬ごろから、販売されているので

今年も楽しみにしています!

この冬の厳しい寒暖差ゆえに

「タケノコ」も「ターフ」も

たっぷり貯蔵糖分を蓄えて冬を超えてきているので

今春の芽出しは、

少し早めかもしれません。

◇

24節気「大寒」(1月20日)以降、

ベントグリーンは白根が発根し始めます。

春の芽出しを充実させる上で

オススメの資材があります!

1)新根のための三相バランスを整える「リストア・プラス」です。

リストアプラスは、酵母+フミン酸の力で、

地温が低くても食いつき

表層土壌の固結を緩和し、気相を確保、持続します。

固結している表層より、

気相が確保された表層の方が地温が上昇しやすく、

芽出しが充実します。

↑11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

2)根茎周囲の潤いを持続する「ハイドロ・マックス」です。

(ユッカシジゲラ)

100%天然由来成分の浸透剤です。

北米の砂漠地帯に自生する

「ユッカシジゲラ」由来の浸透湿潤成分が

乾燥の厳しい時期でも

新根発根に必要な

根茎周囲の潤いを持続します。

3)ターフを乾燥害、霜害、凍害から守る「ターフバイタル・プロ」です。

「グルタミン酸」を吸収した植物細胞は

乾燥しにくく、凍りにくい事が

大学の研究などで分かってきています。

「ターフバイタル・プロ」は

吸収しやすい単分子遊離グルタミン酸を豊富に含み

ターフ自体を乾燥や霜害・凍害から守ります。

◇

以上です。

是非、お試し戴ければ幸いです!

( ´▽`)

(1月10日 富山市の友人宅)

今週、

私のふるさと「富山県」は雪の中です。

積雪は100cmを超え、

35年ぶりの大雪だということです。

富山県のみならず

上信越・北陸地方は

この大雪の影響で、

スーパーマーケットなどに食料品が届かないなど

生活物流にも不便が出てきているようです。

くれぐれも

雪かきは

屋根からの雪の落下に お気をつけ下さい!

また、

除雪機械の周囲には

近づかないように、安全に充分気をつけて

この大雪を乗り切っていただきたいです。

◇

一方で、太平洋側は、乾燥した気候が続いています。

去る14日などは

関東地方で最高気温が15℃を上回るなど

朝はとても寒く、

昼はカラカラに乾燥する気候が

2月まで続きそうです。

◇

コース管理の皆さんは

グリーン面の乾燥には、たいへん気を配って

いらっしゃると思います。

グリーンの表層は

踏まれて固くなり易い時期です。

固いグリーンは地温が上がりにくくなります。

固いから⇒凍りやすい。

ターフは、乾燥する。

乾燥するから⇒凍り易く、擦り切れ易い。

◇

「冬越し時期」の乾燥対策をパーツ別に考えたいと思います。

1)床表層の乾燥・固結対策

2)根茎部分の乾燥対策

3)葉身部分の乾燥・霜害対策

です。

◇

1)表層の乾燥・固結対策

床土にバクテリアが活動している土壌は空相が多く

固結・乾燥しにくいです。

「こうぼ菌」は地温0~5℃でも活動できる良性菌です。

「フミン酸」は土壌の固結を緩和し、

土壌の三相バランスを持続する要素です。

⇒

表層の乾燥・固結を抑制するには

これらの要素を含んだ

「リストア・プラス」がオススメです!

2)根茎部分の乾燥対策

浸透剤は有効な冬のドライ対策です。

天然由来成分の浸透剤はケミカル浸透剤よりも

肥効が長いものが多いようです。

⇒

根茎部分の乾燥の抑制には

天然の「ユッカシジゲラ」由来で、

浸透機能だけでなく

湿潤成分も含有する「ハイドロ・マックス」がオススメです!

↑ 北米の砂漠に自生する「ユッカジジゲラ」

3)葉身部分の乾燥・霜害対策

糖質を含有した葉身は、

乾燥しにくく、凍りにくい。

この事実は良く知られています。

下仁田ネギの白い部分がその象徴ですね!

さらに、

最近の北海道大学の研究などで

知られるようになったのは

「グルタミン酸」を含有した植物細胞も

乾燥しにくく、凍りにくい事実です。

⇒

葉身の乾燥抑制・霜害対策には

「グルタミン酸」含有資材としては

史上最高レベルの含有率である

「ターフバイタル・プロ」がオススメです。

◇

気になる方は

是非、試してみて下さい!

(^O^)

「GO-TO」の影響か?

気候が乾燥しはじめたせいか?

2週間前に、新型コロナ新規患者数は急激に増加をはじめ、

あっという間に全国での新規患者数は第2波のピークを超えました。

第3波の到来?かもしれませんが

あまり過敏になりすぎずに

今までどおり、マスクやアルコール洗浄、手洗い、うがい等を

こまめに励行し、

この「コロナ禍」や

この先の「インフルエンザ」を乗り切りたいものです。

・

今年の冬は「冬らしい冬」と多くの気象予報士さん達が

予想しています。

「西高東低」「冬の乾燥」「擦り切れ」「乾燥害」「霜害」

11月~12月上旬の気温は、太平洋側では高めですが、

既に「冬の乾燥」を感じます。

今週も湿度は低いですね。

グリーン面の乾燥には気をつけて

その先の「乾燥害」「凍害」「擦り切れ」に備えたい時期です。

・

「冬の乾燥」にオススメの資材です!

「表層土壌の乾燥抑制」

に効果的な資材が2つあります。

1)「ハイドロ・マックス」(液体資材)

100%天然の浸透剤です。

ユッカシジゲラ由来の湿潤力もあります。

フミン酸含有なので、表層の空相を持続し、

表層の固結・乾燥を抑制できる資材です。

2)「トータル・パック」(水溶粉末)

「菌根菌」の力で、根茎周囲の潤いを持続できます。

「ユッカシジゲラ抽出物」も含有しており、浸透剤効果もあります。

「フミン酸」が団粒構造を持続させ、固結を抑制します。

「こうぼ菌」が寒い時期でも資材を稼働させます。

「ターフの乾燥の抑制」に

効果的な資材が2つあります。

3)「リストア・プラス」(液体資材)

「こうぼ菌」「フミン酸」が土壌内の有機残渣を分解し、

糖質の変換し、貯蔵します。糖質の含有したターフは凍りにくく、乾燥しにくいです。

4)「ターフバイタル・プロ」(液体資材)

糖分同様に、

植物細胞が「グルタミン酸」を吸収すると

凍りにくく、乾燥しにくいターフ体質になります。

●

未だの方は

是非、お試しいただければ幸いです!

(^O^)

1月26日~27日は近畿地方平野部にも雪が降っていました。

鈴鹿のパーキングエリアの雪を触って、驚きました。

1月の雪にしては、水分をかなり含んでいるのです!

三重と滋賀の県境にある鈴鹿山脈の雪は

福井県の駿河湾を抜けた中国大陸からの冷たい北風が

山脈にぶつかって雪を降らせます。

私の出身の富山平野も同様で

日本海を抜けた中国・ロシアからの北風が

立山連峰にぶつかって雪をもたらします。

私は小中高の12年間を富山で過ごしました。

例年、12月頃から降雪し、2月中旬までの雪は、

ある程度、乾いて軽いのですが

春間近、2月下旬~3月に降る雪は、

水分をたくさん含んでいて、重いのです。

今回、

近畿・東海地方に降ったこの雪は、

1月にこの地域で降る雪にしては、

水分を多めに含んだ

「春前に降るような」雪質のような気がしました。

◇

1月31日の夜に関東地方にも

雪が降りましたが、

例年の南岸低気圧がもたらす雪にしては、

弱い降雪だったような気がします。

この先は、

例年よりも、少し早く、

ひと雨ごとに春に近ずいていくのかもしれません。

◇

24節気で

春の暦に、2つの「雨」があります。

2月19日頃の「雨水」は、新根の成長の為の雨で、

4月20日頃の「穀雨」は、地上部成長の為の雨

のように思えます。

・

72候で見ると、

2月4日頃「東風解凍(とうふうこおりをとく)」

このころから、時折、南東の方角から、風が吹きます。

「冬の南風、雪を誘う」と諺にもあり、

雨や雪も降りますが、

気温は12~1月よりは、高くなってきます。

2月19日頃「土脈潤起(つちのしょううるおいおこる)」

この頃から、時折、雨が降って

土が湿り気を含みます。

雨は、12~1月の固結・乾燥した表層に

気相と液相をもたらします。

グリーン面の「よこ根」の成長が始まるのも

この頃です。

そして、

3月1日頃「草木萌動(そうもくめばえいずる)」

<草木が芽吹き始める頃>には

グリーン面でも「たて根」の成長が始まり、

3月中旬には、

芽数が徐々に動いてくる頃となります。

◆

この時期、成長を開始する「よこ根」にオススメの資材です!

「ミスト12号(3-18-18)」+「リストア・プラス」です。

「ミスト12号(3-18-18)」

分子の鎖の長い 緩効性リン酸12%+亜リン酸6% なので、

気候の不安定なこの時期、

晴天でも、雨天でも約2週間に渡り、表層土壌に留まり、

無駄なくリン酸を吸収させ、新根を発根・成長促進させます。

・

「リストア・プラス」

主成分は

酵母の他、

アミノ酸 5%、フミン酸10%、そして鉄3%です。

酵母は地温が5度以下の寒冷期でも(0度以上あれば)活動します。

乳酸菌、こうじ菌、酵母菌などは

寒冷期の方が他の雑菌の活動が鈍くなるので、良い仕事をします。

旨い酒や味噌が寒冷期に仕込まれるのはこの理由です。

酵母が活動する土壌は空相が持続し、固結・凍結しにくくなります。

酵母は有機残渣を分解し、糖質に変換し、

ターフに貯蔵され、

新根、新芽成長のエネルギーとなるので、

新根発根・春の芽出しも充実します。

糖質を多く含んだ植物細胞は乾燥しにくく、

凍りにくいのも「リストア・プラス」の好評価の理由です。

下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

◆

宜しくお願いします!

(^。^)

24節季から推測する

ベントグリーンの春の新根の動き は、

◇「大寒(1/20)」~「立春(2/4)」頃には、

白根(ひげ根)の発根が始まり、

◇「雨水(2/19)」頃には、

よこ根の発根が始まり、

◇「啓蟄(3/6)」頃には、

たて根の伸長が、始まり、根数全体が増え、

◇「春分(3/21)」頃には、

根数の増加にともない、芽数が増えて来る頃

といえると思います。

◇

また、スギ花粉の飛散状況も

グリーン面の根の動きの目安になる気がしています。

・

コース脇のスギに花粉がタワワになる頃から

「よこ根」の動きが出てくるような気がします。

・

TVで花粉CMが増える頃には

「たて根」も動き出すような気がします。

・

気象庁予測やニュース報道によれば

✩ 2/中旬(*関東地方では、2/11~14頃 )

花粉飛散開始 → よこ根の発根が始まる頃

✩ 3/上旬~中旬頃

スギ花粉飛散のピーク → たて根の伸長が始まる頃

✩ 3/中旬~下旬頃

花粉飛散開始の約30日後 → 根数が増え、芽数が増えてくる頃

と思います。

◇

春の根の動きにピッタリのオススメ資材があります!

根の成長段階に合わせて

「核酸」→「リン酸」→「NPK」

の順でいかがでしょうか?

1)まず、”核酸”

「大寒(1/20)」~「雨水(2/18)」頃は

「ターフバイタル・プロ」がオススメです。

主成分は「核酸」と「グルタミン酸」です。

(よこ根の赤ちゃんともいえる)白根の成長を充実させるのには

「核酸」が効果的です。

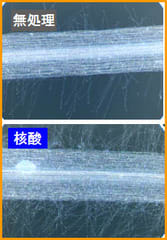

←「ターフバイタル」の核酸効果

←「ターフバイタル」の核酸効果

また

この時期、西高東低の気圧配置で、乾きやすい表層でも

「グルタミン酸」を吸収する事で

根茎が乾燥凍結しにくくなるので、

乾燥害、擦り切れ、凍害、霜害を抑制できます。

●

2)次に”リン酸”

「雨水(2/18)」前後、

成長を開始する「よこ根」に

「ミスト12号(3-18-18)」がオススメです。

分子の鎖の長い 緩効性リン酸12%+亜リン酸6% なので、

気候の不安定なこの時期、

晴天でも、雨天でも約2週間に渡り、表層土壌に留まり、

無駄なくリン酸を吸収するスペックです。

・

この時期は「リストア・プラス」

と混合施肥すると寒い地温でも、くいつきます!

●

3)そして、”NPK”

「啓蟄(3/6)」頃

「よこ根」はさらに充実し、「たて根」の成長も始まり、

その「根数の充実」が

3~4月の「芽数」につながるこの時期は

「ミスト9号(8-32-5)」がオススメです。

「ミスト9号(8-32-5)」は

メチレン尿素+水溶性リン酸のNPKミストで

1~2cc/m2で 2~3週間の肥効があります。

春と秋の根数充実(よこ根→たて根)、

芽数アップ、発芽・発根、

更新作業後の穴の早いふさがり

にたいへん好評価な資材です。

・

この時期は「エッセンシャル・プラス」

と混合施肥するとさらに「根数・芽数」が充実します!

◇

宜しくお願いします!

(^。^)

雨が降りません!風も強く、

大気は乾燥し、気温も低いです!

関東地方は年が明けてからほとんどの日が冬晴れで、

空気の乾いた状態が続いています。

東京では去年の12月24日(月)以降、

全く雨や雪が観測されておらず、

本日1月11日(金)まで19日連続で降水がありません。

最も長い期間連続で雨や雪が降らなかったのは、1998年の21日間。

今季は本日11日(金)までで19日連続ですが、

東京は12日(土)頃まで晴れが続く予想で、過去最長記録の可能性が出てきています。

◇

上の全国のインフルエンザ流行地図の

黄色やピンク色の地域のゴルフコースは

グリーン面の 乾燥(冬のドライ)、霜害、擦切れに要注意です!

◆

冬にオススメの資材は

凍結に強い”酵母”の「リストア・プラス」

乾燥に強い”天然”の「ハイドロ・マックス」

日照不足に強い”グルタミン酸”の「ターフバイタル・プロ」です。

◇

1)低温による活性の鈍化・凍害の抑制には

「リストア・プラス」です!

「リストア・プラス」の

主成分「酵母+フミン酸」が

寒冷時期の土壌の固結を抑制します。

「リストア・プラス(3-0-2)」は

”こうぼ+鉄” の力で低温下でもくいつき、

緩やかに 寒冷時期の菌体活性を向上 させます。

・

下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

2) 乾燥・固結の抑制には「ハイドロ・マックス」です!

「ハイドロ・マックス」は

北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した

100%天然の浸透湿潤資材です。

←ユッカシジゲラ

←ユッカシジゲラ

主成分は

ユッカシジゲラ抽出物 90%以上

フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%

です。

「ユッカシジゲラ由来の天然湿潤成分」が

ターフに必要な潤いを持続し、

さらに

気相を持続する フミン酸2%含有で、

三相バランスを確保、持続する資材です。

3)日照時間が短い時期の光合成不足、

タンパク質合成を補う資材が「ターフバイタル・プロ」です。

植物は通常、光合成で 炭酸同化作用し、タンパク質合成を行い、

細胞を成長、活性を持続しています。

「グルタミン酸」は

日照時間が短くなり、光合成が鈍っていく時期に

ターフが直接摂取する事で

タンパク質合成を代行し、活性の低下を緩やかにします。

←「グルタミン酸」が炭酸同化作用を代行する

←「グルタミン酸」が炭酸同化作用を代行する

◆

以上です。

宜しくお願いします!

(^。^)

←元日は、やや雲がありましたが、かろうじて初日の出を拝めました。

謹賀新年。

本年も宜しくお願いします!

◆

只今、季節は 24節季の「小寒」。

西高東低の冬型の気圧配置が続き、

太平洋側では毎朝、マイナスの寒さです!

大気は寒く、乾燥し、

グリーン面は凍りやすく、

ターフは乾燥しやすい状況が続いています。

◇

しかしながら、

72候では

1月1日「雪下出麦(せつかむぎをいだす)」

1月20日「款冬華(かんとうはなさく)」

とあり、

植物の地下部の動きは、続いている事がわかります。

◇

24節気 1月20日の「大寒」頃からは

ターフの白根(新根/ひげ根)が発根し始めます。

「小寒」~「大寒」前後の

この時期に

表層の三相バランスを持続し、

根茎周囲を乾燥させないように

なるべく凍らせないようにする事が

春の発根~芽出しを充実させる

と思われます。

◇

乾燥したグリーン面に散水したり、

浸透剤を散布する事もある時期です。

ただ、ケミカル浸透剤の中には

界面活性剤が強すぎて、

ターフの表面をパサパサにしてしまう事があるのを

時折耳にします。

◇

以前、

中学生の息子が部活をやっている頃、

冬の時期のフケ、頭皮のカユミで悩んでいて、

カユミを取る効能をうたった

界面活性剤の強い薬用シャンプーを勧めました。

しかし、

洗髪をすればする程、頭皮が乾燥し、

カユミも増し、

さらにフケが出るようになってしまいました。

そこで

植物由来の湿潤系シャンプーを試したところ

頭皮の汚れや皮脂はきれいになり、

かゆみも止まり

ほとんどフケが出なくなりました。

◇

ヒトの頭皮とターフは同じではありませんが、

ケミカル浸透剤の浸透能力を高める上で

含有している界面活性剤とターフの相性は

よく見極めた上で使用したいところです。

◆

冬の乾燥の抑制と潤いの持続には

「ハイドロ・マックス」がオススメです!

主成分「ユッカシジゲラ由来の天然湿潤成分+フミン酸」が

ターフに必要な潤いを持続し、

表層の三相バランスを維持します。

←ユッカシジゲラ

←ユッカシジゲラ

天然浸透資材「ハイドロ・マックス」の

主な成分は

ユッカシジゲラ抽出物 90%以上→浸透湿潤効果

フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%→気相持続効果

です。

北米大陸に自生する

「ユッカシジゲラ」は

ステロイド・サポニン と ポリフェノール を豊富に含みます。

それゆえ、北米大陸の原住民インデイアンが

シャンプー(汚れ落とし、かゆみ止め)、

すり傷治療、皮膚炎治療等の 薬用として活用していたといわれます。

サポニン→浸透効果、界面活性効果

ステロイド→雑菌の繁殖を止める効果、細胞治癒効果

ポリフェノール→腐敗抑制効果

をインデイアンは自然と知っていたのかもしれません。

◆

宜しくお願いします!

(^。^)

72候で

12月7日「閉塞成冬(へいそくしてふゆとなる)」

<天地の気が塞がって冬となる>

とあります。

「天地の気がふさがる。」

とは

つまり、

大気は冷たく乾燥し、

大地は乾燥して固くなる

と解釈して良いと思います。

◇

今週になって

関東地方も、風は一段と冷たく、

大気は乾燥し始めました。

関東南部のお客様のコースでも

「初霜」が観測されました。

いよいよ冬本番です!

◆

12月13日には

関東地方各地の保健局から

「インフルエンザの流行開始」が発表されました。

・

2018年12月13日

東京都福祉保健局 「都内でインフルエンザの流行開始」

都内のインフルエンザ定点医療機関からの

第49週(12月3日から12月9日)の患者報告数が、

流行開始の目安となる定点当たり1.0人を超えました。

インフルエンザは例年12月から3月にかけて流行しています。

◆

毎年、このインフルエンザの流行の時期

=

グリーン面の固結・乾燥に注意する時期

のように思います。

この時期~2月中旬までの

グリーン面の固結、乾燥、擦り切れを

抑えれば、抑えるほど

来春の芽出しが充実するように思います。

◇

グリーン面同様に

踏圧の多くかかる

テイーグラウンドも

固結、乾燥、擦り切れに注意したい時期です!

◆

この時期の

グリーンにも、テイーグラウンドにも

オススメの資材があります!

「リストア・プラス」+「ハイドロ・マックス」です。

1)固結・凍害の抑制には「リストア・プラス」です!

「リストア・プラス」の

主成分「酵母+フミン酸」が

寒冷時期の土壌の固結を抑制します。

「リストア・プラス(3-0-2)」は

特に「秋・冬の良性菌のえさ」として働き、

”こうぼ+鉄” の力で低温下でもくいつき、

緩やかに 寒冷時期の菌体活性を向上 させます。

・

下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

●

2) 乾燥・固結の抑制には「ハイドロ・マックス」です!

「ハイドロ・マックス」の

主成分「ユッカシジゲラ由来の天然湿潤成分+フミン酸」が

ターフに必要な潤いを持続し、

表層の三相バランスを維持します。

←ユッカシジゲラ

←ユッカシジゲラ

「ハイドロ・マックス」は

北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した

100%天然の浸透湿潤資材です。

さらに、

気相を持続する フミン酸2%含有で、

三相バランスを確保、持続する資材です。

資材自体が良性菌のえさとなる 100%有機の資材です。

主な成分は

ユッカシジゲラ抽出物 90%以上

フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%

です。

◆

宜しくお願いします!

(^。^)

もうすぐ、

2018年も終わろうとしています。

2018年を振り返れば

コース管理を進める上で、

厳しい状況が多かった年と言えます。

まず、

5月の強烈な乾燥

続いて、

7月8月の気温40℃近い異常な高温

そして

9月10月の台風による倒木、塩害、日照不足

◆

もし、地球温暖化がもたらす影響が

このような、

四季のある国、日本らしからぬ

不安定な気象の連発だとすれば

かなり、しっかりした状態で

来春の芽出しを充実させて

来年 2019年を順調に進めていきたいところです。

◇

春の芽出しを成功させる鍵は「晩秋施肥」~「冬越し」にある、

ような気がします。

スポーツターフの1年の計は「冬越し」にあり。

と思うのです。

「冬越し」において

>貯蔵糖分を充実させる

>ターフの乾燥害、凍害を抑える

>表層の固結を抑える

>ターフの擦り切れを抑える

これらのテーマは全て

来春の芽出しを充実させるための

大切な条件と思います。

そして

>ターフと表層を「乾燥」させない事

に「冬越し」のテーマが集約されるような

気がします。

◆

「乾燥」に強い肥培要素と オススメの資材です。

1) 三相バランス→「ハイドロ・マックス」

「ハイドロ・マックス」は

北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した

100%天然の浸透湿潤資材です。

主な成分は

ユッカシジゲラ抽出物 90%以上

フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%

です。

・

固結し、透水性が悪い表層が乾きやすい事は

夏も冬も変わりません。

天然の浸透資材「ハイドロ・マックス」

天然サポニンの浸透効果で、

フミン酸を表層全体に到達させ、

気相を持続し、

「ユッカ」のもつ湿潤成分が

表層とターフの潤いを持続します。

2)「糖質」→「リストア・プラス」

貯蔵糖分の充実したターフは乾燥しにくく、

凍りにくいです。

甘味の充実した「下仁田ネギ」がしっとりしているのも

白い部分に蓄えた糖質のおかけです。

「リストア・プラス」の主成分

「こうぼ菌」は

5℃以下の地温でも働き

土壌内の有機残渣を分解し、

貯蔵糖分に変換し、

ターフに蓄えます。

・

下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

3)「グルタミン酸」→「ターフバイタル・プロ」

糖質同様に

グルタミン酸の充実した植物細胞は

乾燥しにくく、凍りにくいことが

食品メーカー「味の素」の研究で明らかになっています。

さすが、冷凍食品の旨さを追求しているメーカーの研究です。

日照不足対策で定評のある資材「ターフバイタル・プロ」

は「グルタミン酸」を通常のアミノ酸資材の約10倍も

含んでいる資材です。

4)「菌根菌」→「パーマ・マトリックス」

近頃注目の「菌根菌」ですが、

根の周囲に生存する「菌根菌」が

根茎周囲の乾燥を抑制

している事が分かってきています。

4種類の「内生菌根菌」と

7種類の「外生菌根菌」を主成分とする

「パーマ・マトリックス」を

テイーグラウンドの芝の薄い部分に

すり込んでおくことで

「冬越し」中の乾燥擦り切れを抑え

来春の芽出しを向上させる効果があります。

←この夏、散水の困難な場所での生育に貢献した「パーマ・マトリックス」

◆

以上です。

ご検討いただければ幸いです!

宜しくお願いします。

( ´▽`)

72候で 11月22日は

「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」

<大気が乾燥し、虹を見かけなくなる頃>

とあります。

太平洋側のコースでは、

先週頃から

例年の11月にあるような

秋らしい

大気の乾燥を感じる様になりました。

◇

72候で11月27日は

「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」

<北風が吹き始め木の葉をはらいのける>

この頃から

強い北寄りの風が表層の水分をさらっていきます。

11月下旬以降は

表層土壌の固結・乾燥に気をつけたい時期です。

表層の乾燥・固結は

根茎周囲の温度上昇を妨げ、

来春の芽出しにも影響します。

ターフの乾燥は

凍害や擦り切れの原因にもなります。

これは

グリーン面のみならず、

踏圧ストレスの多い

テイーグラウンドやグリーン周囲にも言える事です。

このポイントを踏まえて

冬越しの準備を進めていきたいところです。

◆

オススメの資材があります。

1)表層の乾燥・固結抑制には

「リストア・プラス」+「ハイドロ・マックス」です。

「リストア・プラス」の「酵母+フミン酸」が

寒冷時期の土壌の固結を抑制します。

「ハイドロ・マックス」の「天然湿潤成分+フミン酸」が

ターフに必要な潤いを持続し、表層の三相バランスを維持します。

2)霜害・凍害抑制には

「ターフバイタル・プロ」です。

「ターフバイタル・プロ」の主成分「グルタミン酸」

を吸収した植物細胞は乾燥しにくく、凍りにくいです。

3)擦り切れ抑制には

「カル・マグ・マックス(7-0-3)」です。

カルシウムやカリウムの効いたターフは

細胞壁が硬く、しっかりしているので

擦り切れにも強くなります。

◇

現在のターフの状況や例年の冬の傾向に合わせて

試していただければ幸いです!

◆

宜しくお願いします!

(^。^)

24節気で11月7日は「立冬」

もう、暦の上では冬です。

気象庁の3か月予報では、

太平洋側は、関東地方、東海地方、近畿地方ともに、

この11月は例年よりかなり温かいという予報です。

たしかに、このところ、最低気温が例年より高めですね!

12月、1月も例年より気温高めで、暖冬傾向といわれています。

◇

ターフがまだ動くうちに

秋雨、日照不足気味で、

物足りない感じの「秋の根数」を充実させ、

暑かった夏に消耗した貯蔵糖分を、しっかり補い

「冬越し」

(乾燥害・凍害・擦り切れ対策)

(来春の芽出しの為の貯蔵糖分の充実)

の準備をしたいところです。

◇

とはいえ

この時期は一雨ごとに気温も下がって来ます。

72候 12月7日は「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」

ごろまでは、

様々な形で「冬越し準備」が可能と思われます。

◆

気温15℃を下回ると自然界の様々な菌態が活動を鈍らせます。

そんな中、

数種類の限られた微生物、

「酵母菌」「こうじ菌」などは

気温0~5℃でも活動を続ける事ができます。

そのような菌態資材の力を借りるのも良いかと思われます。

◆

オススメの資材が

主成分が「酵母」の「リストア・プラス」です。

「酵母菌」などの微生物は、

有機物を分解するときに有機酸を出すそうです。

発酵の専門家の先生が

「有機酸とは、微生物の汗です。

酵母菌などの微生物は一生懸命、糖を分解して

エネルギーを取り出しながら酸性の汗をかく。

そしてその汗が土の中からミネラルを溶かしだしたり、

キレート化して作物が吸いやすい形に変えたりと、役に立つ。」

と言われていました。

◇

酵母資材「リストア・プラス」が

秋の根数を充実させるメカニズムを説明したいと思います。

・

春~夏に施肥した「鉄」や「カルシウム」は

秋に施肥したリン酸と吸着し、

不可吸な状態で土壌の中に存在しています。

・

土壌内の地温が下がる程、

ほとんどの菌態の活動が鈍り、

晩秋~冬~早春は「酵母菌」の活動の天下です。

・

「酵母菌」は土壌内の有機残渣を分解して

糖質を生成し、ターフに貯蔵させます。

「酵母菌」が糖を分解する時に「有機酸」を放出します。

・

この有機酸が「リン酸」と吸着している

「鉄」や「カルシウム」を引き剥がし、

「リン酸」をターフが吸収できる状態にします。

・

このリン酸を吸収する事で

晩秋でも根数を充実させる事が可能と思われます。

◇

「リストア・プラス(3-0-2)」

主成分

酵母(2200百万CFU/ガロン)

アミノ酸 5.0%

フミン酸 10.0%

キレート鉄 3.0%

カリウム 2.0%

浸透湿潤剤(天然ユッカシジゲラ抽出物)

◇

下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで

2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

◆

是非、試してみて下さい!

(^。^)

24節季は植物・自然のカレンダーです。

2月3日は「節分」は冬の終わり。

2月4日は「立春」は春の始まり。1年のスタートです。

◇

グリーン面での1年のスタートは

「よこ根」の新根成長と思います。

コース付近の植物を観察すると

「よこ根」の成長の時期を知る事ができるように思います。

「梅の開花」=白根(ひげ根)発根~「よこ根」成長始まる時期

「スギ花粉飛散」=「よこ根」成長が本格的になる時期

と思われます。

◇

春の訪れを知らせる梅の花は、

1月下旬~5月上旬まで、約3ヶ月間かけて、ゆっくりと日本列島を北上します。

気象庁のホームページの「梅の開花情報」です。

◇

2月1日の午後から2月2日のお昼にかけて、

太平洋側は

関東地方~東海地方~近畿地方まで広い範囲で雪となりました。

多くのコースがこの週末にかけて

融雪に苦労された事と思います。

来週は比較的晴天が多いとの予報です。

雪の下のグリーンは、

まるで冷蔵庫の中の野菜。

その後、雪が溶けて、晴天が続くと

表層はかなり乾燥し、

ターフはパサパサとして、擦切れやすくなりと思われます。

雪どけ後の乾燥部分が

春~夏のドライ相に発展しやすい事もあり、

この時期成長を始める「新根・よこ根」のためにも

気にかけてケアしておきたいところです。

◆

雪どけ後の乾燥抑制や

まだまだ最低温度が低いこの時期の新根成長のための

グリーン面にオススメな資材です!

(1) 凍結や固結の抑制、

新根成長の三相バランス確保には「リストア・プラス」です。

酵母は地温が5度以下の寒冷期でも(0度以上あれば)活動します。

乳酸菌、こうじ菌、酵母菌などは

寒冷期の方が他の雑菌の活動が鈍くなるので、良い仕事をします。

旨い酒や味噌が寒冷期に仕込まれるのはこの理由です。

酵母が活動する土壌は空相が持続し、固結・凍結しにくくなります。

酵母は有機残渣を分解し、糖質に変換し、新根成長エネルギーとなるので

春の芽出しも向上します。

糖質を多く含んだ植物細胞は乾燥しにくく、凍りにくいです。

(2) 乾燥・パサパサには「ハイドロ・マックス」です。

←北米大陸に自生する「ユッカシジゲラ」

←北米大陸に自生する「ユッカシジゲラ」

100%天然の浸透資材で、

含有するフミン酸が表層土壌の気相を保持し、

ユッカシジゲラの湿潤成分が

ターフに必要な最低限の液相を持続する能力に優れます。

寒冷時期のドライを抑制する資材としてたいへん定評があります。

←フミン酸が土壌の固結を緩和

←フミン酸が土壌の固結を緩和

(3)パサパサしたターフの 擦切れ抑制 には

「カル・マグ・マックス(7-0-3)」です!

カルシウム4%、マグネシウム2%の黄金比で、

カルシウムを完全吸収します。

葉身細胞を強くし、霜害や雪どけ後にありがちな 擦り切れを抑制します。

◆

以上です。

よろしくお願いします!

(^。^)