30年も秋田県に住んでいるけれど、行ったことがない場所はたくさんある。

4年間しか住んだことがない青森県は、なおさら。特に青森は秋田に比べて、県内の地形、気候、文化の違いが大きく、「青森県」と一言では片付けられない。十和田市に行った時は、それを実感したものだ。

青森県西半分の「津軽」地方だけでも広い。僕は弘前など南側ばかりで、北の方すなわち津軽海峡に突き出た津軽半島には、金木町に行ったくらいで、あとは青函トンネルでの北海道への道中で通過したことしかなかった。

2009年2月に北海道へ行った帰り、乗っていた特急列車が悪天候のため津軽半島の今別町の「津軽今別」駅で運転打ち切り、深夜の猛吹雪の中を代行バスで青森駅まで運んでもらったことがあった。

そんな思い出のある津軽今別駅のある場所は、2つの鉄道駅と道の駅が同居する珍しいもの。さらに、北海道新幹線開通時には、その駅ができることになっていて、現在工事が行われているという。再訪して明るい時によく見たいと思っていた。

工事が進めば姿も変わるだろうから、早いうちに訪れたいと思っていて、思い立って3月末に行くことにした。

まずは、青森駅から津軽線で外ヶ浜町の「蟹田」駅まで。

津軽線は、青森と津軽半島の先のほうの三厩(みんまや)を結ぶ55.8キロの路線。途中の新中小国信号場(蟹田駅の次の中小国駅のさらに先にある)で青函トンネルへ向かう海峡線が分岐している。※「津軽海峡線」というのは、津軽線・海峡線・松前線の青森と函館を結ぶ区間の総称・愛称。

そのため、津軽線は運転上は蟹田駅を境界として、青森-蟹田は電化されて本州と北海道を結ぶ幹線としての役割も担う一方、蟹田-三厩は非電化の完全なローカル線となっている。全線単線。

青森と蟹田の間は、函館へ向かう特急が毎時1本、普通列車は2時間に1本くらい運転されている。

普通列車は、基本的に電車で運行(一部はディーゼルカー)。奥羽本線・羽越本線と同じ、おなじみピンク帯の秋田車両センター所属の701系電車が使われているので、違和感というか“遠くへ来た感”はない。

一部でLED化されている701系の行き先表示だけど、これは幕式の「蟹田」行き

一部でLED化されている701系の行き先表示だけど、これは幕式の「蟹田」行き

土曜の昼下がりで、部活帰りの高校生や買い物帰りなど地元の人たちが多い。3両編成なので、ゆったり。(津軽線で701系2両編成って見たことがない気がする)

周りの年配の奥様方の会話を聞くと、津軽弁独特のイントネーションは弱い気がした。むしろ、どことなく秋田弁っぽく聞こえたのは、気のせいか、たまたまか。

青森駅を出て奥羽本線と分かれると、青森車両センターに沿って走る。

秋田車両センターよりも広く、首都圏から“疎開”してきたスーパーひたちや普通列車(211系)、4両編成に減らされた際に抜かれた「つがる」用の中間の2両などが、色あせたり汚れたりして留置されていた。

やがて十和田観光電鉄のバスの車庫(青森総合営業所)が見えた。4年前の津軽今別駅からの代行バスは、ここから迎えに来てくれたはず。

最初の停車駅で、名前は聞いたことがあった「油川」からは、国道280号線とほぼ並行して海に近いところを進む。しかし、車窓から海は見えない。反対側は、田んぼや平原の向こうに、新幹線の高架ができていた。

青森から蟹田までは27.0キロ。乗った列車は40分で走るが、もっと時間がかかる列車もある。だいたい同じ距離の秋田-八郎潟は30分ほどだから、津軽線はだいぶ遅い。

この区間の津軽線は、最高運転速度が100km/hと聞いていた。701系電車ならびゅんびゅん飛ばすかと思っていたが、ちんたら走る(70km/hくらい?)ほうが多かった。特急列車や貨物列車もあり、単線の宿命でダイヤ上こうなってしまうのだろう。

途中駅で、上り貨物列車とすれ違った。窓の外に停まっていたコンテナを見ると、

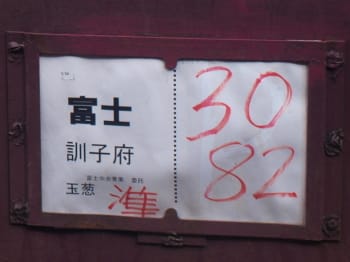

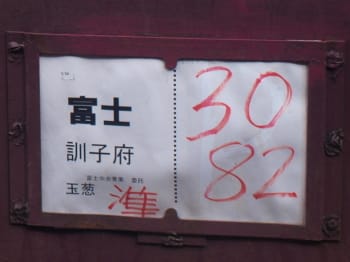

「富士 訓子府 富士中央青果 委託 玉葱」

「富士 訓子府 富士中央青果 委託 玉葱」

昔(わりと最近まで)は、貨物列車には、行き先や中身を記した紙が付けられていた。コンテナ貨物では「コンテナ荷票」と呼ぶそうだ。IT化で役目を終えたのだろうが、この時すれ違った貨物列車には、珍しく荷票があった。

北見の近くの訓子府(くんねっぷ)から積み込んだタマネギを、静岡県富士市まで運んでいるようだ。隣のコンテナには「芋」とあった。

日本の物流、日本人の生活を支えているのが、貨物列車であり津軽海峡線である。

途中駅の数は9つと、わりと多い(秋田-八郎潟は6駅)。車内のお客は1駅ごとに減っていき、乗ってくる人は少ないが、蟹田まで乗り通す人も少なくない。

青森市と外ヶ浜町の間には「蓬田村(よもぎたむら)」がある。そういう自治体があるのは知っていたが、ここにあるとは、恥ずかしながら知らなかった。

蓬田駅。津軽線は全駅が同じ絵入りの駅名標だった

蓬田駅。津軽線は全駅が同じ絵入りの駅名標だった

蓬田駅の駅舎(待合室)の壁に、何かの顔が出ている。

赤い顔でチョンマゲ?

赤い顔でチョンマゲ?

調べたら、蓬田村のマスコット「ヨモット君」とのこと。村のホームページのアイコンや広報紙には、ヨモット君がたくさん出没しているし、新しい村営住宅を「ヨモット団地」にしようという話も出ているらしく、地元では親しまれているようだ。

でも、名前の由来やどうして赤い顔のこのデザインなのかは、公式には分からない。

どうも、トマトの「桃太郎」が村の特産らしく、それをモチーフにしているらしい。「ヨモギタ」の「トマト」で「ヨモット」なんだろう。

蓬田辺りから、車窓に海が見えてきた。晴天ではなかったが、少し見下ろす感じでいい眺め。

海の向こうに山影が見える

海の向こうに山影が見える

おそらく夏泊半島(青森市の東側)や下北半島のむつ市脇野沢辺りが見えるのだろうか。

広く見える海だけど太平洋や日本海ではなく、津軽海峡の陸奥湾の一部で、全部青森県内ということになる。男鹿半島1つしか半島がない秋田県と違い、青森県の広大さを感じる。

さらに海が近づく(帰りに撮影)

さらに海が近づく(帰りに撮影)

ぐっと海に近づき、ちょっと内陸に戻って、終点蟹田到着。

蟹田駅。ホームは3本。奥が三厩・北海道方面

蟹田駅。ホームは3本。奥が三厩・北海道方面

秋田車両センターの701系電車にとっては、ここが訪れる最北端の駅ということになる。

2・3番線には木製の看板があり、「北緯41度 ニューヨーク・ローマと結ぶ町」「蟹田ってのは風の町だね 太宰治『津軽』より」とある。1988年の青函トンネル開通時に設置されたようだ。

1番線には「津軽海峡線のオアシス」

1番線には「津軽海峡線のオアシス」

三厩から先の列車は、20分ほどの待ち時間。同じく乗り継ぐ人もちらほら。まだ列車が入っていないし、せっかく来たので改札を出てみた。蟹田駅はJR東日本の社員が配置されていて、新幹線乗り継ぎの運賃・料金表もあり、東京までは17190円(はやて利用)とのこと。秋田-東京は16810円だから、さほど高くない。

蟹田駅舎。外壁などが2009年にリニューアルされたそうだ

蟹田駅舎。外壁などが2009年にリニューアルされたそうだ

ライオンズクラブの「愛の燈台」

ライオンズクラブの「愛の燈台」

蟹田駅前の景色

蟹田駅前の景色

駅前のまっすぐの道を進むと、すぐ国道280号線にぶつかる。その国道沿いの家並みの裏は海。海辺の町らしいロケーション。

手前の右側に新しそうな建物が2つある。いちばん手前が「蟹田駅前広場休憩所」、その奥が「特産施設 蟹田駅前市場 ウェル蟹」。

国道に出てすぐにデイリーヤマザキや郵便局がある。町役場、病院、脇野沢へのフェリー乗り場などは、国道に出て左に進んだ一帯にあるようだ。

ウェル蟹。帆立のおつまみなどちょっとしたお土産、生鮮食品などがあった

ウェル蟹。帆立のおつまみなどちょっとしたお土産、生鮮食品などがあった

帰ってきてから、「トゲクリガニ」が蟹田駅の“駅長”だったことを思い出した。駅ではなく、駅前広場休憩所のほうで飼われていたらしいが、この翌日の3月31日で“引退”して海に戻ったのだそうだ。現在は、キャラクターの人形「津軽蟹夫」が駅長を引き継いでいる。(「津軽蟹夫」という名前は、先代から使われている。)

国道を横断して(と言っても片側1車線で交通量はかなり少ない)、海のほうまで行ってみた。

堤防や雪で、浜辺へ下りるのは難しそう

堤防や雪で、浜辺へ下りるのは難しそう

時間がないので、駅へ戻る。

句碑と地図

句碑と地図

句碑には「はじまりは風がめくった一ページ 泰子」とある。「第10回風のまち川柳大賞」になった下関の人の作。

後ろの「ようこそ外ヶ浜町」の地図を見ると、オレンジ色に塗られた外ヶ浜町は飛び地になっている。外ヶ浜町は2005年に合併で誕生した町で、旧蟹田町、平舘(たいらだて)村、三厩村からなり、蟹田・平舘と三厩との間に今別町(これから向かう場所が今別町)が挟まっている。

ほんのちょっとだけの滞在の蟹田は、たしかに風は吹いていたけど、秋田市も「風の町」だから、同じくらいかな。

それにしても、初めての場所とはいえ、なじみのある青森県内で、県庁所在地の青森市から30キロも離れていない町なのに、だいぶ遠くへ来てしまったような気持ちになってしまった。これから先は、もっとそんな“最果て感”にさいなまれることになるのですが、続きます。

4年間しか住んだことがない青森県は、なおさら。特に青森は秋田に比べて、県内の地形、気候、文化の違いが大きく、「青森県」と一言では片付けられない。十和田市に行った時は、それを実感したものだ。

青森県西半分の「津軽」地方だけでも広い。僕は弘前など南側ばかりで、北の方すなわち津軽海峡に突き出た津軽半島には、金木町に行ったくらいで、あとは青函トンネルでの北海道への道中で通過したことしかなかった。

2009年2月に北海道へ行った帰り、乗っていた特急列車が悪天候のため津軽半島の今別町の「津軽今別」駅で運転打ち切り、深夜の猛吹雪の中を代行バスで青森駅まで運んでもらったことがあった。

そんな思い出のある津軽今別駅のある場所は、2つの鉄道駅と道の駅が同居する珍しいもの。さらに、北海道新幹線開通時には、その駅ができることになっていて、現在工事が行われているという。再訪して明るい時によく見たいと思っていた。

工事が進めば姿も変わるだろうから、早いうちに訪れたいと思っていて、思い立って3月末に行くことにした。

まずは、青森駅から津軽線で外ヶ浜町の「蟹田」駅まで。

津軽線は、青森と津軽半島の先のほうの三厩(みんまや)を結ぶ55.8キロの路線。途中の新中小国信号場(蟹田駅の次の中小国駅のさらに先にある)で青函トンネルへ向かう海峡線が分岐している。※「津軽海峡線」というのは、津軽線・海峡線・松前線の青森と函館を結ぶ区間の総称・愛称。

そのため、津軽線は運転上は蟹田駅を境界として、青森-蟹田は電化されて本州と北海道を結ぶ幹線としての役割も担う一方、蟹田-三厩は非電化の完全なローカル線となっている。全線単線。

青森と蟹田の間は、函館へ向かう特急が毎時1本、普通列車は2時間に1本くらい運転されている。

普通列車は、基本的に電車で運行(一部はディーゼルカー)。奥羽本線・羽越本線と同じ、おなじみピンク帯の秋田車両センター所属の701系電車が使われているので、違和感というか“遠くへ来た感”はない。

一部でLED化されている701系の行き先表示だけど、これは幕式の「蟹田」行き

一部でLED化されている701系の行き先表示だけど、これは幕式の「蟹田」行き土曜の昼下がりで、部活帰りの高校生や買い物帰りなど地元の人たちが多い。3両編成なので、ゆったり。(津軽線で701系2両編成って見たことがない気がする)

周りの年配の奥様方の会話を聞くと、津軽弁独特のイントネーションは弱い気がした。むしろ、どことなく秋田弁っぽく聞こえたのは、気のせいか、たまたまか。

青森駅を出て奥羽本線と分かれると、青森車両センターに沿って走る。

秋田車両センターよりも広く、首都圏から“疎開”してきたスーパーひたちや普通列車(211系)、4両編成に減らされた際に抜かれた「つがる」用の中間の2両などが、色あせたり汚れたりして留置されていた。

やがて十和田観光電鉄のバスの車庫(青森総合営業所)が見えた。4年前の津軽今別駅からの代行バスは、ここから迎えに来てくれたはず。

最初の停車駅で、名前は聞いたことがあった「油川」からは、国道280号線とほぼ並行して海に近いところを進む。しかし、車窓から海は見えない。反対側は、田んぼや平原の向こうに、新幹線の高架ができていた。

青森から蟹田までは27.0キロ。乗った列車は40分で走るが、もっと時間がかかる列車もある。だいたい同じ距離の秋田-八郎潟は30分ほどだから、津軽線はだいぶ遅い。

この区間の津軽線は、最高運転速度が100km/hと聞いていた。701系電車ならびゅんびゅん飛ばすかと思っていたが、ちんたら走る(70km/hくらい?)ほうが多かった。特急列車や貨物列車もあり、単線の宿命でダイヤ上こうなってしまうのだろう。

途中駅で、上り貨物列車とすれ違った。窓の外に停まっていたコンテナを見ると、

「富士 訓子府 富士中央青果 委託 玉葱」

「富士 訓子府 富士中央青果 委託 玉葱」昔(わりと最近まで)は、貨物列車には、行き先や中身を記した紙が付けられていた。コンテナ貨物では「コンテナ荷票」と呼ぶそうだ。IT化で役目を終えたのだろうが、この時すれ違った貨物列車には、珍しく荷票があった。

北見の近くの訓子府(くんねっぷ)から積み込んだタマネギを、静岡県富士市まで運んでいるようだ。隣のコンテナには「芋」とあった。

日本の物流、日本人の生活を支えているのが、貨物列車であり津軽海峡線である。

途中駅の数は9つと、わりと多い(秋田-八郎潟は6駅)。車内のお客は1駅ごとに減っていき、乗ってくる人は少ないが、蟹田まで乗り通す人も少なくない。

青森市と外ヶ浜町の間には「蓬田村(よもぎたむら)」がある。そういう自治体があるのは知っていたが、ここにあるとは、恥ずかしながら知らなかった。

蓬田駅。津軽線は全駅が同じ絵入りの駅名標だった

蓬田駅。津軽線は全駅が同じ絵入りの駅名標だった蓬田駅の駅舎(待合室)の壁に、何かの顔が出ている。

赤い顔でチョンマゲ?

赤い顔でチョンマゲ?調べたら、蓬田村のマスコット「ヨモット君」とのこと。村のホームページのアイコンや広報紙には、ヨモット君がたくさん出没しているし、新しい村営住宅を「ヨモット団地」にしようという話も出ているらしく、地元では親しまれているようだ。

でも、名前の由来やどうして赤い顔のこのデザインなのかは、公式には分からない。

どうも、トマトの「桃太郎」が村の特産らしく、それをモチーフにしているらしい。「ヨモギタ」の「トマト」で「ヨモット」なんだろう。

蓬田辺りから、車窓に海が見えてきた。晴天ではなかったが、少し見下ろす感じでいい眺め。

海の向こうに山影が見える

海の向こうに山影が見えるおそらく夏泊半島(青森市の東側)や下北半島のむつ市脇野沢辺りが見えるのだろうか。

広く見える海だけど太平洋や日本海ではなく、津軽海峡の陸奥湾の一部で、全部青森県内ということになる。男鹿半島1つしか半島がない秋田県と違い、青森県の広大さを感じる。

さらに海が近づく(帰りに撮影)

さらに海が近づく(帰りに撮影)ぐっと海に近づき、ちょっと内陸に戻って、終点蟹田到着。

蟹田駅。ホームは3本。奥が三厩・北海道方面

蟹田駅。ホームは3本。奥が三厩・北海道方面秋田車両センターの701系電車にとっては、ここが訪れる最北端の駅ということになる。

2・3番線には木製の看板があり、「北緯41度 ニューヨーク・ローマと結ぶ町」「蟹田ってのは風の町だね 太宰治『津軽』より」とある。1988年の青函トンネル開通時に設置されたようだ。

1番線には「津軽海峡線のオアシス」

1番線には「津軽海峡線のオアシス」三厩から先の列車は、20分ほどの待ち時間。同じく乗り継ぐ人もちらほら。まだ列車が入っていないし、せっかく来たので改札を出てみた。蟹田駅はJR東日本の社員が配置されていて、新幹線乗り継ぎの運賃・料金表もあり、東京までは17190円(はやて利用)とのこと。秋田-東京は16810円だから、さほど高くない。

蟹田駅舎。外壁などが2009年にリニューアルされたそうだ

蟹田駅舎。外壁などが2009年にリニューアルされたそうだ ライオンズクラブの「愛の燈台」

ライオンズクラブの「愛の燈台」 蟹田駅前の景色

蟹田駅前の景色駅前のまっすぐの道を進むと、すぐ国道280号線にぶつかる。その国道沿いの家並みの裏は海。海辺の町らしいロケーション。

手前の右側に新しそうな建物が2つある。いちばん手前が「蟹田駅前広場休憩所」、その奥が「特産施設 蟹田駅前市場 ウェル蟹」。

国道に出てすぐにデイリーヤマザキや郵便局がある。町役場、病院、脇野沢へのフェリー乗り場などは、国道に出て左に進んだ一帯にあるようだ。

ウェル蟹。帆立のおつまみなどちょっとしたお土産、生鮮食品などがあった

ウェル蟹。帆立のおつまみなどちょっとしたお土産、生鮮食品などがあった帰ってきてから、「トゲクリガニ」が蟹田駅の“駅長”だったことを思い出した。駅ではなく、駅前広場休憩所のほうで飼われていたらしいが、この翌日の3月31日で“引退”して海に戻ったのだそうだ。現在は、キャラクターの人形「津軽蟹夫」が駅長を引き継いでいる。(「津軽蟹夫」という名前は、先代から使われている。)

国道を横断して(と言っても片側1車線で交通量はかなり少ない)、海のほうまで行ってみた。

堤防や雪で、浜辺へ下りるのは難しそう

堤防や雪で、浜辺へ下りるのは難しそう時間がないので、駅へ戻る。

句碑と地図

句碑と地図句碑には「はじまりは風がめくった一ページ 泰子」とある。「第10回風のまち川柳大賞」になった下関の人の作。

後ろの「ようこそ外ヶ浜町」の地図を見ると、オレンジ色に塗られた外ヶ浜町は飛び地になっている。外ヶ浜町は2005年に合併で誕生した町で、旧蟹田町、平舘(たいらだて)村、三厩村からなり、蟹田・平舘と三厩との間に今別町(これから向かう場所が今別町)が挟まっている。

ほんのちょっとだけの滞在の蟹田は、たしかに風は吹いていたけど、秋田市も「風の町」だから、同じくらいかな。

それにしても、初めての場所とはいえ、なじみのある青森県内で、県庁所在地の青森市から30キロも離れていない町なのに、だいぶ遠くへ来てしまったような気持ちになってしまった。これから先は、もっとそんな“最果て感”にさいなまれることになるのですが、続きます。

半島から別の半島が見え、そこを結ぶフェリーが運航されているなんて、秋田ではあり得ませんから。

蟹田辺りまで来ると北海道のFM局NORTH WAVEが入ってくるんですよね。

この辺りの海岸の家は北海道に向けてTVアンテナを立てている家も見受けられました。

つもりフジ系の無い青森県内であっても北海道のTV局でフジ系ばかりか宮城でさえ見られないテレビ東京系も見られる多チャンネル地帯なわけですね。

南部では岩手のめんこいTVが映る地区がかなりあるそうでかつては三沢では米軍のAFNテレビさえテレビのチューナーを弄れば見られたそうです。

もちろん今でもAFNラジオは三沢ばかりか八戸、十和田まで聞こえます。

こういう点でも青森の広さを感じます。

大鰐の奥のほうでは、秋田テレビが受信できるという話も聞きました。五能線の深浦近辺では、大森山の電波が受信できるらしいです。

こんな具合で県全体の人口でみると、フジ系列局を見られないのはそう多くないようで、それに該当してしまうのが弘前です。

地形の険しさが広さを助長しているようです。

そして、来年3月のダイヤ改正が発表され、改正日が26日になったようですが、特急つがるが2往復減になる代わりに、弘前~秋田間で一部ボックス付の701系による快速列車が1往復運転されるとのことで、恐らくは現在南線専属運用のN36~N38編成が充当されると思いますが。

あと、蟹田は701系の乗り入れの最北端でありますが、その蟹田のデイリーヤマザキも実は日本最北端店舗だったりします。となると、デイリーヤマザキは下北半島や北海道には無いことになりますね。

他に北海道に無いコンビニチェーン・ブランドとしてはサークルKやミニストップ、ポプラグループやココストアグループがありますが、サークルKとミニストップの日本最北端は下北半島にあるようです。

今は、ドアボタンの更新、デジタル無線らしいですが助士席側への箱の設置が進んでいるようです。

485系は引退するという話だったので、現行のつがるの本数では回せなくなるわけで、何らかの変化はあると思っていました。弘前に夜間滞泊する運用ですから、奥羽南線用の車両を回してやり繰りできそうです。

秋田-弘前の快速は特急と変わらない俊足になり、かつての秋田-大館の「しらかみ」「しらゆき」を思い出します。でも、かつての上り「白鳥」「あけぼの」を受け継ぐダイヤがこうなってしまうとは、複雑な心境にもなります。

あと、北海道新幹線開業後の津軽線のダイヤって、今回は発表されなかったみたいですが、どうなるのでしょう。蟹田への接続など気になります。将来は新型気動車が入る計画ですが。

工藤パンはむつ市発祥だそうですし、北海道にもデイリーがあっても良さそうですが、まったくないのですね。

奥津軽いまべつ駅周辺には、何かできるでしょうか。