3年ほど前に気付き、以降毎年今頃に気になる新聞広告がある。

秋田魁新報より

秋田魁新報より

秋田魁新報社主催の「秋田書道展覧会」というイベントの作品募集。2020年で第83回だそうで、歴史があるようだ。

秋田県在住または出身者の、小学生から大人までが出品(有料)できる。毛筆の作品展だが、小学校1・2年には硬筆部門もある。

課題(書く文字)や書体は、「小学生の部」は指定が多いが、中、高、一般と上がるにつれ自由度が上がる。

書を習ったこともなければ、応募するつもりもないけれど、その応募規定(要項)を見ていたら、いくつかの点が気になってしまった。書道をやっていて出品する方々には常識なんだろうけど。

なお、応募規定は、新聞掲載とホームページ掲載のPDFファイルでは、書式が大きく異なり、やや戸惑う。

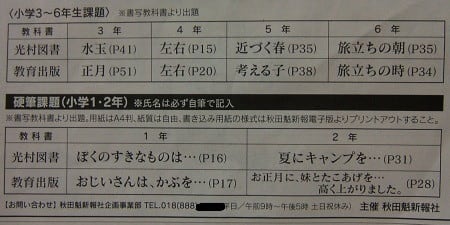

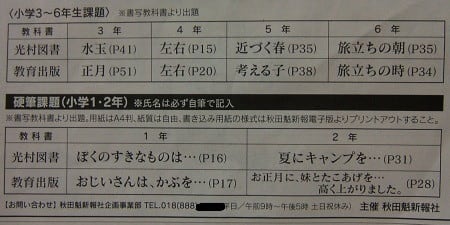

新聞より抜粋

新聞より抜粋

「課題」は、小学生の部では、小学校「書写」教科の各学年の教科書からお題を指定。

ただし、小学校低学年の書写は硬筆のみで毛筆を扱わないので、その半紙部門に限り、1年「うた」、2年「こうま」を指定。

書写の教科書は、教科書出版社2社分を示している。「光村図書」と「教育出版」。

書写の出版社はほかにもある(例えば東京書籍)のに、なぜこの2社だけ?

光村は全国的にシェアが高く、秋田市も長らく光村を採択。昔は秋田大学教育文化学部附属小学校は東京書籍だったかな。

ということは、県内どこかの地域では教育出版を採択しているのかと思って調べた。

ところが、少なくとも今年度は、秋大附小を含む秋田県内すべての地域が光村図書を採択していた。

どうして、採択されていない出版社、しかも1社だけを課題とするのだろう。

【2021年8月6日追記】初回アップ時に何を見たのか忘れたが、追記日時点で秋田県のサイトに掲載されている、「令和2年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書(「特別の教科 道徳」を除く)県内採択地区等採択結果(コンテンツ番号44384)」を見たところ、「湯沢・雄勝」1地域だけで教育出版を採択していました。以下は変更前のままの文章です。

なお、湯沢・雄勝以外の各地域(秋大附小を含む)は光村。また、書写でない国語の教科書は、湯沢・雄勝を含めて全地域が光村。国語と書写が違う出版社だと、硬筆の例文などで若干、統一感がないことになりそうだけど、いいのか。(以上追記)

規定には、自分が通う学校の教科書会社を課題にしろとは書いていない。

また、PDF版要項には「※書写教科書の入手方法は秋田協同書籍(電話番号)へお問い合わせ下さい。」との案内も。

つまり、「あえて教育出版の教科書を買って、課題に使ってもいい」ようだ。

【28日追記】教科書販売は、各県1つ程度の「特約供給所」と、複数ある書店や文具店である「取次供給所」が行う。

秋田市内の取次供給所は、秋田協同書籍と加賀屋書店。昨年度までは店を閉めた「のてや」も。

秋田県の特約供給所は「秋田県教育図書株式会社」とする情報もあるが、現在は秋田協同書籍が行っているらしい。教育図書と協同書籍は、所在地が1番地違いだったようで、関係がありそう。

採択されている教科書であれば、紛失や転入に備えて供給所に在庫があるはずだが、採択されていない教育出版の書写は、取り寄せになりそう。そんなこともあって、特約供給所である秋田協同書籍を掲載しているのだろう。各取次供給所でも取り寄せてもらえそうだけど。(以上追記)

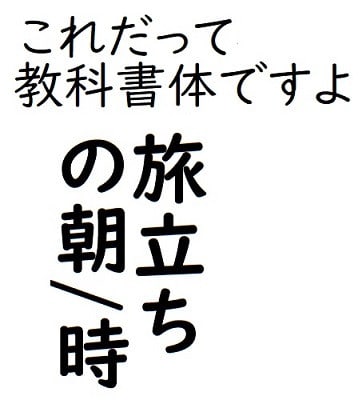

2社で共通のお題なのは、4年の「左右」だけ。6年は同じかと思いきや、光村「旅立ちの朝」、教育出版「旅立ちの時」で1文字違い。

5年は光村「近づく春」、教育出版「考える子」。例えばしんにょうが書きづらいから、教育出版で…とかいう人がいるのかな。

あえて教育出版の課題で出品する人は、どのくらいいるだろうか。

低学年の硬筆は、40文字前後の課題。

ホームページ掲載の様式(マス目)を、各自A4に印刷したものに書いて提出。「紙質は指定しません。」。

筆記具が指定されていないのが気になった。。

小学校の硬筆では鉛筆を多用するが、低学年でもフェルトペンも使ったかと思う。硬筆=鉛筆ではない。

出品はボールペンや万年筆でもいいのだろうか。

いちばん気になるのは、小学生の部で指定されている「書体」。

新聞より

新聞より

中学生の部では「楷書」や「行書」の指定で、毛筆でいう書体とはそういうことだから、何の疑問もない。

一方、小学生は、新聞広告では硬筆は「教科書より」、毛筆は「教科書体」とされている。

PDFでは、硬筆は言及がなく、毛筆は「書体は教科書体によります(書写による許容字体は認めます)。」。

PDFより

PDFより

前提として、小学校で書くのは硬筆毛筆とも楷書だけだから、それで書けということなのは分かる。小学校では「楷書」という言葉も概念も習わないと思うから、その表現方法が難しいのだろう。(条幅部門だけは小学生でも自由書体だから、行書などでもいいのか)

なお、「書写による許容字体は認めます」とは、木偏の縦棒の下が左上にはねるとか、「保」の「木」が「ホ」になるといったものか。

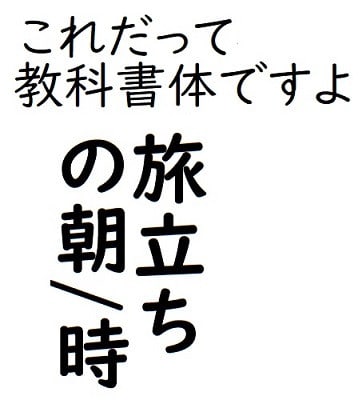

だからといって、毛筆を「教科書体」で書けというのが、引っかかる。

教科書体というのは、楷書の手書き文字がベースで、手書き文字によく似ているが、あくまでも活字の書体。

教科書体と同じくくりに含まれるのは、行書や楷書ではなく、明朝体やゴシック体のほうだ。書道で、あるいは筆で明朝体やゴシック体を書くことはありえない。

「活字体の文字を手書きする」というのは、「書道」ではなくレタリングとか(西洋の)カリグラフィーになってしまうのでは?

また、昔の教科書体は毛筆っぽかったが、近年は硬筆寄りのデザインの教科書体が一般的で、それを毛筆で書くのは、特に無理があるだろう。

さらに最近は、弱視などの体質やデジタル教科書対応として、線の太さの変化を均一にして、サインペンで書いたような、ユニバーサルデザインの教科書体もできて、Windows10には標準搭載されるようになった。

「UD デジタル 教科書体」シリーズ。モリサワ製だそう

「UD デジタル 教科書体」シリーズ。モリサワ製だそう

これで出品してもいいのだろうか。筆でやろうと思ったら、けっこう難しいかも。

硬筆のほうは、新聞では「教科書より」と微妙な言い回し。

書写の教科書の硬筆のお手本は、教科書体にかなり似ているが、比べると違う文字(光村図書では我々の昭和末期も現在も、変わっていないようだ)。実際に手書きしているのだろうか。それにならえと言いたいのだろう。

「教科書体」よりは理屈が通りそうで、毛筆部門もこの表記でいいような気もするけれど、伝わりづらいかな。

なお、この点は、光村図書ホームページ「書写の疑問,すべて解決!」>「書き文字と活字は,なぜ違うのか(https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s_shosha/gimon/gimon_02.html)」に説明があった。

「教科書体活字は,小学校学習指導要領の別表で標準とされている文字をもとに作られた書体」「明朝体やゴシック体と違って,より書き文字に近い形」。

一方、「書写教科書での書き文字は,(注・教科書体活字のように)正方形の枠の中に文字を収めるということよりも,筆使いや点画・部分の組み立て方,文字の中心や外形を整えることに重点を置いています。」。

とあった。やはり、活字の教科書体は手書き文字と同一ではない。

教科書体のお手本をそっくりまねるのでなく、小学校で習う文字の形を踏まえながら、自分の文字として書きなさい、ということなのかもしれない。よりふさわしい言い回しがないものか。

書を専門とする人たちから見れば、どんなもんなんでしょう。

ちなみに、出展作品は別として、活字の教科書体をお手本に文字を書くのは、悪いことではないと思う。

僕は、光村教科書体(=イワタ教科書体?)やモリサワの(従来の)教科書体を意識するようにしたら、ちょっとだけ上手く・きれいに文字を書けるようになった【28日追記・上手いきれいよりも、読み(読まれ)やすく、正しい文字、か。それは指導要領通りの、おもしろみがない字かもしれないが】と思っている。小学生の頃は、手本のどこを見て字を書いていたのかと、今さらながら恥ずかしい。

ユニバーサルデザインの教科書体を手本にしても大丈夫でしょう。

【翌2021年の第84回】7月23日付紙面で、初確認。新聞告知では、書体指定や手本の変更はほぼなし。半紙の課題のうち、手本が示される小学校低学年と中学生だけが、別の文字に差し替わっている。順に「うし」「げんき」「未来都市」「平和活動」「将来展望」。

【2022年も、変化はなさそう。課題は確認忘れ。】

【2023年の第86回】目立った変更なし。課題は「しろ」「まつり」、「美術文化」「自然科学」「千峰紅葉村」。

【2024年の第87回】目立った変更なし。課題は「つち」「しずく」、「気象衛星」「湖水清風」「大願成就」。

【2025年の第88回】目立った変更なし。課題は「くに」「みどし」、「天地創造」「高原白雲」「紅葉錦秋」。

【2021年12月15日追記・正月の書き初めについて】この書道展と別に、正月に書き初め大会も行われている。2022年正月に「第13回 秋田県新春書初め大会」が開催されることが、魁紙面に広告扱いで出ていた。

新型コロナウイルス対策として、各自書いたものを提出する展覧会方式で行われるが、本来(2019年以前)は、県立武道館に集まって一斉に書いていた(雑煮かお汁粉が出たそうだ)。

たしか昭和から、冬休みの最後のほうに、子どもたちがそのようにするイベントがあったはずだが、回数が一致しないし、当時は武道館もなく、別物だったのだろうか。→そういう催しを「席書会/席書大会」と呼ぶのだった。

13回 書初め大会は、秋田魁新報社・秋田県書道連盟・秋田県総合公社が主催。総合公社は武道館の指定管理者。問い合わせ先は秋田魁新報社事業部。

「幼児および小学生」から「大学生・一般」まで、世代で4部門に分かれており、いずれも課題は自由(と言いながら、幼児および小学生と中学生では学年ごとに2つずつ例示している)。

高校生以上は書体も自由。中学生は「書体:漢字は楷書または行書、仮名はそれに調和する平仮名」、幼児および小学生は「字体等:字体は書写教科書の字体による」。

「書体」「字体」の違いは不明だが、こちらは、おかしさを感じない言い回し。ただ、幼児(未就学ということでしょう)は教科書がないだろうから、そこはあいまい。

どちらも魁が関わるのだし、秋田書道展覧会のほうもそろえればいいのに。

秋田魁新報より

秋田魁新報より秋田魁新報社主催の「秋田書道展覧会」というイベントの作品募集。2020年で第83回だそうで、歴史があるようだ。

秋田県在住または出身者の、小学生から大人までが出品(有料)できる。毛筆の作品展だが、小学校1・2年には硬筆部門もある。

課題(書く文字)や書体は、「小学生の部」は指定が多いが、中、高、一般と上がるにつれ自由度が上がる。

書を習ったこともなければ、応募するつもりもないけれど、その応募規定(要項)を見ていたら、いくつかの点が気になってしまった。書道をやっていて出品する方々には常識なんだろうけど。

なお、応募規定は、新聞掲載とホームページ掲載のPDFファイルでは、書式が大きく異なり、やや戸惑う。

新聞より抜粋

新聞より抜粋「課題」は、小学生の部では、小学校「書写」教科の各学年の教科書からお題を指定。

ただし、小学校低学年の書写は硬筆のみで毛筆を扱わないので、その半紙部門に限り、1年「うた」、2年「こうま」を指定。

書写の教科書は、教科書出版社2社分を示している。「光村図書」と「教育出版」。

書写の出版社はほかにもある(例えば東京書籍)のに、なぜこの2社だけ?

光村は全国的にシェアが高く、秋田市も長らく光村を採択。昔は秋田大学教育文化学部附属小学校は東京書籍だったかな。

ということは、県内どこかの地域では教育出版を採択しているのかと思って調べた。

どうして、採択されていない出版社、しかも1社だけを課題とするのだろう。

【2021年8月6日追記】初回アップ時に何を見たのか忘れたが、追記日時点で秋田県のサイトに掲載されている、「令和2年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書(「特別の教科 道徳」を除く)県内採択地区等採択結果(コンテンツ番号44384)」を見たところ、「湯沢・雄勝」1地域だけで教育出版を採択していました。以下は変更前のままの文章です。

なお、湯沢・雄勝以外の各地域(秋大附小を含む)は光村。また、書写でない国語の教科書は、湯沢・雄勝を含めて全地域が光村。国語と書写が違う出版社だと、硬筆の例文などで若干、統一感がないことになりそうだけど、いいのか。(以上追記)

規定には、自分が通う学校の教科書会社を課題にしろとは書いていない。

また、PDF版要項には「※書写教科書の入手方法は秋田協同書籍(電話番号)へお問い合わせ下さい。」との案内も。

つまり、「あえて教育出版の教科書を買って、課題に使ってもいい」ようだ。

【28日追記】教科書販売は、各県1つ程度の「特約供給所」と、複数ある書店や文具店である「取次供給所」が行う。

秋田市内の取次供給所は、秋田協同書籍と加賀屋書店。昨年度までは店を閉めた「のてや」も。

秋田県の特約供給所は「秋田県教育図書株式会社」とする情報もあるが、現在は秋田協同書籍が行っているらしい。教育図書と協同書籍は、所在地が1番地違いだったようで、関係がありそう。

採択されている教科書であれば、紛失や転入に備えて供給所に在庫があるはずだが、採択されていない教育出版の書写は、取り寄せになりそう。そんなこともあって、特約供給所である秋田協同書籍を掲載しているのだろう。各取次供給所でも取り寄せてもらえそうだけど。(以上追記)

2社で共通のお題なのは、4年の「左右」だけ。6年は同じかと思いきや、光村「旅立ちの朝」、教育出版「旅立ちの時」で1文字違い。

5年は光村「近づく春」、教育出版「考える子」。例えばしんにょうが書きづらいから、教育出版で…とかいう人がいるのかな。

あえて教育出版の課題で出品する人は、どのくらいいるだろうか。

低学年の硬筆は、40文字前後の課題。

ホームページ掲載の様式(マス目)を、各自A4に印刷したものに書いて提出。「紙質は指定しません。」。

筆記具が指定されていないのが気になった。。

小学校の硬筆では鉛筆を多用するが、低学年でもフェルトペンも使ったかと思う。硬筆=鉛筆ではない。

出品はボールペンや万年筆でもいいのだろうか。

いちばん気になるのは、小学生の部で指定されている「書体」。

新聞より

新聞より中学生の部では「楷書」や「行書」の指定で、毛筆でいう書体とはそういうことだから、何の疑問もない。

一方、小学生は、新聞広告では硬筆は「教科書より」、毛筆は「教科書体」とされている。

PDFでは、硬筆は言及がなく、毛筆は「書体は教科書体によります(書写による許容字体は認めます)。」。

PDFより

PDFより前提として、小学校で書くのは硬筆毛筆とも楷書だけだから、それで書けということなのは分かる。小学校では「楷書」という言葉も概念も習わないと思うから、その表現方法が難しいのだろう。(条幅部門だけは小学生でも自由書体だから、行書などでもいいのか)

なお、「書写による許容字体は認めます」とは、木偏の縦棒の下が左上にはねるとか、「保」の「木」が「ホ」になるといったものか。

だからといって、毛筆を「教科書体」で書けというのが、引っかかる。

教科書体というのは、楷書の手書き文字がベースで、手書き文字によく似ているが、あくまでも活字の書体。

教科書体と同じくくりに含まれるのは、行書や楷書ではなく、明朝体やゴシック体のほうだ。書道で、あるいは筆で明朝体やゴシック体を書くことはありえない。

「活字体の文字を手書きする」というのは、「書道」ではなくレタリングとか(西洋の)カリグラフィーになってしまうのでは?

また、昔の教科書体は毛筆っぽかったが、近年は硬筆寄りのデザインの教科書体が一般的で、それを毛筆で書くのは、特に無理があるだろう。

さらに最近は、弱視などの体質やデジタル教科書対応として、線の太さの変化を均一にして、サインペンで書いたような、ユニバーサルデザインの教科書体もできて、Windows10には標準搭載されるようになった。

「UD デジタル 教科書体」シリーズ。モリサワ製だそう

「UD デジタル 教科書体」シリーズ。モリサワ製だそうこれで出品してもいいのだろうか。筆でやろうと思ったら、けっこう難しいかも。

硬筆のほうは、新聞では「教科書より」と微妙な言い回し。

書写の教科書の硬筆のお手本は、教科書体にかなり似ているが、比べると違う文字(光村図書では我々の昭和末期も現在も、変わっていないようだ)。実際に手書きしているのだろうか。それにならえと言いたいのだろう。

「教科書体」よりは理屈が通りそうで、毛筆部門もこの表記でいいような気もするけれど、伝わりづらいかな。

なお、この点は、光村図書ホームページ「書写の疑問,すべて解決!」>「書き文字と活字は,なぜ違うのか(https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s_shosha/gimon/gimon_02.html)」に説明があった。

「教科書体活字は,小学校学習指導要領の別表で標準とされている文字をもとに作られた書体」「明朝体やゴシック体と違って,より書き文字に近い形」。

一方、「書写教科書での書き文字は,(注・教科書体活字のように)正方形の枠の中に文字を収めるということよりも,筆使いや点画・部分の組み立て方,文字の中心や外形を整えることに重点を置いています。」。

とあった。やはり、活字の教科書体は手書き文字と同一ではない。

教科書体のお手本をそっくりまねるのでなく、小学校で習う文字の形を踏まえながら、自分の文字として書きなさい、ということなのかもしれない。よりふさわしい言い回しがないものか。

書を専門とする人たちから見れば、どんなもんなんでしょう。

ちなみに、出展作品は別として、活字の教科書体をお手本に文字を書くのは、悪いことではないと思う。

僕は、光村教科書体(=イワタ教科書体?)やモリサワの(従来の)教科書体を意識するようにしたら、ちょっとだけ上手く・きれいに文字を書けるようになった【28日追記・上手いきれいよりも、読み(読まれ)やすく、正しい文字、か。それは指導要領通りの、おもしろみがない字かもしれないが】と思っている。小学生の頃は、手本のどこを見て字を書いていたのかと、今さらながら恥ずかしい。

ユニバーサルデザインの教科書体を手本にしても大丈夫でしょう。

【翌2021年の第84回】7月23日付紙面で、初確認。新聞告知では、書体指定や手本の変更はほぼなし。半紙の課題のうち、手本が示される小学校低学年と中学生だけが、別の文字に差し替わっている。順に「うし」「げんき」「未来都市」「平和活動」「将来展望」。

【2022年も、変化はなさそう。課題は確認忘れ。】

【2023年の第86回】目立った変更なし。課題は「しろ」「まつり」、「美術文化」「自然科学」「千峰紅葉村」。

【2024年の第87回】目立った変更なし。課題は「つち」「しずく」、「気象衛星」「湖水清風」「大願成就」。

【2025年の第88回】目立った変更なし。課題は「くに」「みどし」、「天地創造」「高原白雲」「紅葉錦秋」。

【2021年12月15日追記・正月の書き初めについて】この書道展と別に、正月に書き初め大会も行われている。2022年正月に「第13回 秋田県新春書初め大会」が開催されることが、魁紙面に広告扱いで出ていた。

新型コロナウイルス対策として、各自書いたものを提出する展覧会方式で行われるが、本来(2019年以前)は、県立武道館に集まって一斉に書いていた(雑煮かお汁粉が出たそうだ)。

たしか昭和から、冬休みの最後のほうに、子どもたちがそのようにするイベントがあったはずだが、回数が一致しないし、当時は武道館もなく、別物だったのだろうか。→そういう催しを「席書会/席書大会」と呼ぶのだった。

13回 書初め大会は、秋田魁新報社・秋田県書道連盟・秋田県総合公社が主催。総合公社は武道館の指定管理者。問い合わせ先は秋田魁新報社事業部。

「幼児および小学生」から「大学生・一般」まで、世代で4部門に分かれており、いずれも課題は自由(と言いながら、幼児および小学生と中学生では学年ごとに2つずつ例示している)。

高校生以上は書体も自由。中学生は「書体:漢字は楷書または行書、仮名はそれに調和する平仮名」、幼児および小学生は「字体等:字体は書写教科書の字体による」。

「書体」「字体」の違いは不明だが、こちらは、おかしさを感じない言い回し。ただ、幼児(未就学ということでしょう)は教科書がないだろうから、そこはあいまい。

どちらも魁が関わるのだし、秋田書道展覧会のほうもそろえればいいのに。

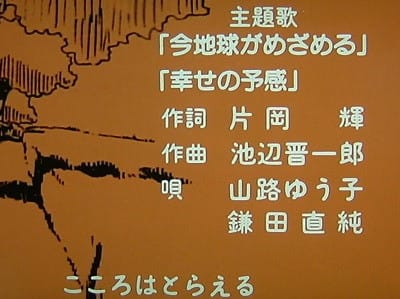

エンディング。リマスターできれいだけど、画面サイズは横長にされた

エンディング。リマスターできれいだけど、画面サイズは横長にされた 歌も名曲

歌も名曲 (再掲)2018年の秋田県種苗交換会テレビCMより

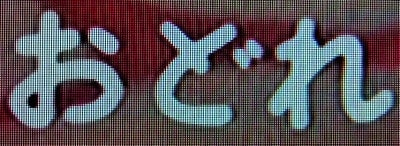

(再掲)2018年の秋田県種苗交換会テレビCMより 未来少年コナンオープニングで「ど」が出る

未来少年コナンオープニングで「ど」が出る ここに石井丸ゴ

ここに石井丸ゴ 石井丸ゴ(太か中かは判断できません)

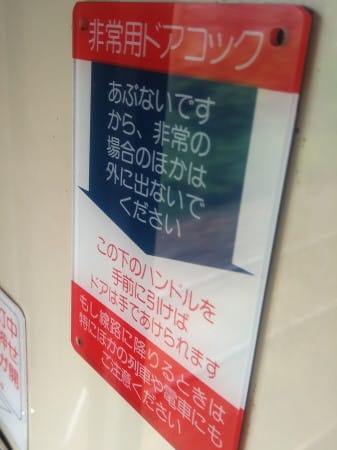

石井丸ゴ(太か中かは判断できません) ナール。「係員の指示が~」の2行がない

ナール。「係員の指示が~」の2行がない 「ご利用明細」

「ご利用明細」 裏面「ご案内」

裏面「ご案内」