『資本論』学習資料No.24(通算第74回)(1)

◎「いかにして、なぜ、なにによって、商品は貨幣であるか」(大谷新著の紹介の続き)

今回からは大谷禎之介著『資本論草稿にマルクスの苦闘を読む』の「Ⅲ 探索の旅路で落ち穂を拾う」の「第12章 貨幣生成論の問題設定とその解明」を取り上げたいと思います。

この章で紹介されているものは、1988年10月にドイツのベルリンで「DDRマルクス=エンゲルス研究学術会議」の第40回大会に参加し報告を行ったものがベースになっているようです(日本からは著者の他に大村泉、宮川彰両氏も参加したらしい)。大谷氏は事前に文書で報告書を提出し、当日、口頭でも報告したようです。だからこの章で紹介されている「Ⅰ 貨幣生成論の問題設定とその解明--いかにして、なぜ、なによって、商品は貨幣であるか--」はドイツ語で書かれた報告書の邦訳であり、「Ⅱ フランス語版に関する追記」は著者が当日口頭で報告したもののようです。

最初のものはその表題から明らかなように、久留間鮫造氏が『価値形態論と交換過程論』(岩波書店1962年)で展開した、いわゆる「いかにして、なぜ、なにによって、商品は貨幣であるか」というシェーマ(定式)に関連したものです。大谷氏は文書報告の基本的立脚点について次のように述べています。

〈以上の報告の内容は,基本的に久留間鮫造の見解に一致しており,海外へのその紹介と考えられてさしつかえないが,しかし,盛行するわが国での久留間批判をも念頭に置きながら,これらの批判にもかかわらずいささかもゆらいでいないと考えられる久留間説の基本思想にもとづいて,「貨幣生成論の問題設定とその解明」というテーマについてどうしても触れなければならないと思われた事項を,きわめて簡潔にまとめたものである。〉 (549頁)

この久留間氏の問題提起については、このブログ(特に前半部分の「『資本論』を読む会」の報告)のなかで何度も取り上げて批判的に検討してきました。今回の大谷氏の報告はそうした私たちの批判も含めて、それに反論を加えようと意図したもののように思えます。

だからこの問題を論じるとどうしても以前、このブログで書いたものを再び問題にせざるを得ませんが、その点はご容赦願います。しかもこのテーマはこのようなイントロで取り上げる範囲を超えており、だからやや変則的ですが、何回かの連続ものとして論じる必要があることもご承知いただきたい思います。

まず大谷氏は久留間氏の問題提起は、あくまでも貨幣生成論という観点から見たときに、価値形態論、物神性論、交換過程論のそれぞれの課題がなんであるかを問題にしているのであって、価値形態論、物神性論、交換過程論の課題をそれ自体として(つまり『資本論』におけるそれぞれの課題や位置づけを)問題にしているのではないのだと次のように述べています。

〈本稿では,『資本論』における貨幣生成論という観点から見たときに,価値形態論,物神性論,交換過程論のそれぞれの課題がなんであるかを問題にしている。久留間がこの三つの部分の課題を問うたときも,まさにそうであった。価値形態論について言えば,それはけっして,『資本論』第1部第1篇における第3節の課題あるいは『資本論』第1部の商品論における価値形態論の課題を,それ自体として問題にしているのではない。第3節「交換価値または価値形態」が価値の形態を解明することを課題としていることは,言うまでもないことであり,この課題を果たすことが「いかにして貨幣は商品であるのか」という問題に解答を与えることになるとしても,この「いかにして」という問題が価値形態論そのものの課題であるなどということはできない。価値形態論には久留間の言うところとは違った重要な課題があるのだ,と言うことで,久留間説を批判していると考えておられるように見受けられる論者もあるが,見当違いも甚だしいと言わなければならない。久留間の『価値形態論と交換過程論』の「はしがき」を虚心に読めば,そのような誤解が出てくるはずもないのである。価値形態論,物神性論,交換過程論は,それぞれ固有の課題をもっている。しかしこれらが,同時に貨幣生成について論じているとすれば(もちろんこのこと自体を否定する議論もありうるが),それらは貨幣生成の問題についてそれぞれどのような位置を占めるものかが明らかにされなければならない。そのことを問う問題が立てられなければならない。それが,久留間が問題にしたところであり,また筆者のこの報告が問題にしたところでもある。〉 (550頁、太字は大谷氏による強調)

しかしこうした主張はなかなかすんなりとは納得が行くものではありません。大谷氏は〈久留間の『価値形態論と交換過程論』の「はしがき」を虚心に読めば,そのような誤解が出てくるはずもない〉と言われるのですが、果たしてそうでしょうか。いわゆる久留間氏のシェーマが提起されているのは、同書の前編のなかでですが、その課題を「はしがき」では久留間氏自身は〈次の第四論では、価値形態論と交換過程論とのあいだの差異と関連とについてのわたくしの積極的な見解を展開する予定であった〉としています。しかしそれがなかなか書けなかったが、雑誌『法政』の企画の「公開講座」でそれについて話す機会があり、その速記をもとに手を入れて、それ以前に書いたものと順序を逆にして前編にもってきたものが「価値形態論と交換過程論」だと述べています。しかし残念ながら、「はしがき」には大谷氏がいうような〈価値形態論,物神性論,交換過程論は,……貨幣生成の問題についてそれぞれどのような位置を占めるものかが明らかにされなければならない。そのことを問う問題が立てられなければならない〉というような問題提起は見当たりませんし、〈それが,久留間が問題にしたところであり,また筆者のこの報告が問題にしたところでもある〉といわれてもなかなかすんなりとは納得行かないわけなのです。

それでは、実際問題として、久留間氏自身は前編の「価値形態論と交換過程論」のなかでどのように論じているのかを見なければなりませんが、それをやりだすと長くなりすぎますので、一応、今回はここまでで終わります。続きは次回に、乞ご期待。

どうもイントロとして書いているものが連続ものになってしまい困った話なのですが、とにかく『資本論』の解説という本来の課題に入りたいと思います。今回から「c 世界貨幣」に入りますが、まずその下位項目の位置づけとその理由について問題にしたいと思います。

◎表題(c 世界貨幣)

今回から「世界貨幣」に入りますが、これは「第3節 貨幣」の下位項目「c 世界貨幣」となっています。しかしそもそも世界貨幣が問題になる世界市場というのは、これまで私たちが見てきた一国のなかにおける商品流通の枠を越えたものです。それに商品交換は、共同体と共同体とが接触するところではじまったとマルクスが述べていましたように、商品流通はむしろ世界市場から始まったといっても良いぐらいのものなのです。しかし『資本論』ではなぜか「第1部 資本の生産過程」「第1篇 商品と貨幣」「第3章 貨幣または商品流通」の「第3節」の「c」で問題にされています。どうしてそうなっているのでしょうか?

私たちはこれまで貨幣を「第1節 価値の尺度」「第2節 流通手段」「第3節 貨幣」の順序で考察してきました。しかし貨幣の尺度規定や鋳貨規定そのものは、歴史的には世界貨幣のあとに生まれてきたものなのです。マルクスはそこらあたりの事情を次のように述べています。

〈貨幣は一般に尺度として(度量単位の確定およぴ度量単位の区分を通じて)形態上国民的、政治的な制限を受ける、そして鋳貨においては、国家によって発行される価値章標が現実の金属の代わりをつとめるかぎりでは、この国民的、政治的制限は〔単に形態的なものにとどまらず〕内容にまでも及びうるが、こうした制限は、貨幣が一般的商品、世界鋳貨として現われるさいにとる形態よりも歴史的には後のものである。だが、なぜそうなのだろうか。それは、後者〔世界鋳貨〕の場合には貨幣が一般に、貨幣としての具体的な形態において現われるからである。〔これに対して〕尺度であることと流通手段であることとは、どちらも貨幣の機能にすぎず、のちになってこれらの機能が自立化してくることによってはじめて、貨幣はこれらの機能をはたすさいに特殊な存在諸形態をとるのである。〉 (『経済学批判・原初稿』草稿集③51頁)

ではどうして『資本論』ではこの順序がひっくり返っているのでしょうか。その理由について、『経済学批判要綱』の序文にある「経済学の方法」のなかでマルクスは次のように述べています。

〈すべての社会形態にはある一定の生産があって、それがその他のすべての生産に順位と影響力とを指定し、したがってその生産の諸関係がまた他のすべての諸関係に順位と影響力とを指定するのである。それは一般的照明であって、その他のすべての色彩はそれにひたされて、それぞれの特殊性のままにに変色させられる。それは特殊的なエーテルであって、そのなかに浮き出てくるすべての定在の比重を決定する。〉 (草稿集①59頁)

〈したがって経済学的諸範疇を、それらが歴史的に規定的な範疇であったその順序のとおりに並べるということは、実行できないことであろうし、また誤りであろう。むしろ、それらの序列は、それらが近代プルジaア社会で相互にたいしてもっている関連によって規定されているのであって、この関連は、諸範疇の自然的序列として現われるものや、歴史的発展の順位に照応するものとは、ちょうど反対である。問題になるのは、経済的諸関係がさまざまの社会形態の継起するなかで歴史的に占める関係ではない。ましてや、(歴史の運動のぼやけた表象である)「理念における」(プルドン)それらの序列ではなおさらない。そうでなく、近代ブルジョア社会の内部でのそれら諸関係の編制こそが問題なのである。〉 (草稿集①61頁)

つまり近代ブルジョア社会においては資本主義的な生産関係がすべての昔からある生産や諸関係を自身の契機に貶めて、その編制のなかに組み込み、従属的契機にしています。だから歴史的には資本主義に先行して独立した存在を持っていた土地所有(地代)や利子生み資本(高利資本)、あるいは商人資本といった諸関係も、資本主義的生産様式の諸関係の編制においては、基本的な生産である産業資本の諸関係と諸法則の解明の後に逆転して位置づけられるようになるというのです。

同じように商品流通の原初から存在した世界貨幣も、歴史的にはあとから生じてきた貨幣の諸機能である価値尺度や鋳貨(流通手段)のあとに、論理的には一番最後に論じられるように逆転しているわけです。これが世界貨幣が「c」の項目で問題になっている理由なのです。

(なおついでに指摘しておきますと、先に紹介した『経済学批判・原初稿』では、マルクスは〈世界鋳貨〉という用語を使っていますが(付属資料を見ていただければ分かりますが、『経済学批判要綱』も同じです)、「世界貨幣」という用語を使うようになるのは『経済学批判』からのようです。)

それでは本文の検討を始めましょう。

◎第1パラグラフ(貨幣は世界貨幣としては局地的な諸形態を脱ぎ捨て、貴金属のもとの地金形態に逆戻りする)

【1】〈(イ)国内流通部面から外に出るときには、貨幣は価格の度量標準や鋳貨や補助貨や価値章標という国内流通部面でできあがる局地的な形態を再び脱ぎ捨てて、貴金属の元来の地金形態に逆もどりする。(ロ)世界貿易では、諸商品はそれらの価値を普遍的に展開する。(ハ)したがってまた、ここでは諸商品にたいしてそれらの独立の価値姿態も世界貨幣として相対する。(ニ)世界市揚ではじめて貨幣は、十分な範囲にわたって、その現物形態が同時に抽象的人間労働の直接に社会的な実現形態である商品として、機能する。(ホ)貨幣の定在様式はその概念に適合したものになる。〉

(イ) 貨幣は、国内の流通部面から外に出るときには、価格の度量標準、鋳貨、補助貨および価値章標という、国内の流通部面で成長してくる局地的な形態をふたたび脱ぎ捨てて、貴金属のもともとの地金形態に逆もどりします。

まずフランス語版ではより分かりやすく書かれていると思われますので、それを紹介することから始めましょう。

〈貨幣は、国内の流通部面から外に出ると、それがこの部面で帯びていた地方的な形態、すなわち鋳貨や補助貨幣や価格の尺度標準や価値表章という形態を脱ぎすてて、延棒あるいは地金という元の形態に立ち戻る。〉 (江夏・上杉訳124頁)

すでに表題を説明したところでも指摘しましたが、私たちが貨幣の諸機能として考察してきた価値尺度や流通手段、そしてそれらのさまざまな存在形態、度量標準や計算貨幣、鋳貨や補助鋳貨、価値章標といったものは、すべてある特定の国のなかの商品流通を前提にしたものでした。だから世界貨幣が問題になる世界市場というのは、そうした国内流通から外に出ることになるわけです。だからそこでは国内流通で通用していた機能や慣習等々はすべて通用しなくなります。つまり貨幣もその本来の姿にもどるわけです。貨幣の本源的な形態というのは、金が地表や地中から見いだされた姿そのものです。つまりフランス語版は〈延棒あるいは地金という元の形態に立ち戻る〉と述べていますように、金属としてのその物質的存在にもどるということです。つまり貨幣は金の物質的な存在としてしか評価されないということです。金の物質的存在のみが価値の絶対的な体現者として現われてくるわけです。

ついでに『経済学批判・原初稿』からも紹介しておきましょう。

〈ところが世界貿易においては、金銀は--それの刻印にはおかまいなく--ただその重量によって評価されるにすぎない。すなわち、鋳貨としての金銀は捨象されるのである。金銀は国際的取引においては、金銀が最初に現われたときとまったく同じ形態で、ないしはまったく同じ没形態性において現われる。〉 (草稿集③52頁)

(ロ) 世界貿易では、諸商品はそれらの価値を普遍的に展開します。

これもフランス語版から紹介することにします。

〈諸国間の商業においてこそ、商品の価値が普遍的に実現される。〉 (同上)

これは日本のコメを考えればよく分かります。日本のコメの価格(価値)は、何百%という関税と障壁で守られないと外国産のコメと太刀打ちできない状態です。つまり世界市場では、日本のコメの価値も他の国々のコメと同じ商品として評価されなければならないのです。しかしそれを政府は人為的にその作用を押し止めているわけです。しかし諸国間の商業では、商品の価値はそうした国内的な事情などおかまいなしに、同じ商品として評価され普遍的に展開され実現されるわけです。だから日本のコメも同じ商品として他国のコメと評価されるためには、生産性を上げてその価値を低下させる必要があるわけです。

(ハ) ですから世界貿易では、諸商品の自立した価値姿態もまた、諸商品にたいして世界貨幣として向かい合います。

この部分はフランス語版では次のようになっています。

〈商品の価値姿態が、普遍的貨幣--ジェームズ・ステュアートが呼ぶように、世界貨幣〈money of the world〉であり、彼の後でアダム・スミスが述べたように、大商業共和国の貨幣である--の姿態のもとで、商品に向かいあうのも、そこにおいてである。〉 (同)

諸商品が世界市場では普遍的に評価され実現されなければならないのですから、その価値の自立した姿態(すなわち貨幣)も、普遍的貨幣として、すなわち世界貨幣として諸商品にむきあいその価値を評価し実現するものとして存在しなければならないわけです。『経済学批判・原初稿』からも紹介しておきましょう。

〈世界市場において貨幣はつねに、実現されている価値〔realisirter Werth〕である。貨幣は、まさにその直接的物質性において、貴金属の重量として、価値量〔Werthgrösse〕なのである。〉 (草稿集③49頁)

(ニ)(ホ) 貨幣は、世界市揚ではじめて、自分の現物形態が同時に「抽象的な意味での」人間労働の直接に社会的な実現形態となっている商品として、十分な規模で機能します。貨幣の存在の仕方が貨幣の概念にふさわしいものになります。

同じくフランス語版です。

〈貨幣は世界市場で、またこの市場でだけ、自然形態が同時に人間労働一般の社会的化身でもあるような商品として、言葉のあらゆる意味において機能する。そこでは、貨幣の存在様式がその概念に適切なものになる。〉 (同)

商品の価値というのはその商品に対象化された抽象的な人間労働でした。つまりそれは商品を生産する労働の社会的な関係が価値という対象的な存在になっているものなのです。そして貨幣とは、その商品の価値が自立的な形態として存在しているものです。だから貨幣は人間の社会的関係が物そのものとして人間から独立して現われているものなのです。それは人間が彼らの社会的生産において直接社会的な関係を取り結ぶことかできないために、それが物関係として現われているものです。

しかし貨幣形態は最初はさまざまな商品に固着し、諸商品の関係が発展するにつれて、それはやがて金銀という金属に固着し、貨幣としての普遍的存在を受け取りました。世界貨幣というのは、こうした原初的な貨幣、金銀の現物として存在している貨幣として存在しているのです。しかしそれは同時に貨幣の概念にその物的形態が一致したものでもあるのです。商品流通が国際的な広がりを持てば持つほど商品の価値はその概念に相応しいものになります。だから貨幣も世界貨幣において、その原初の姿にもどるとともに、貨幣の概念に相応しい物的姿になっているともいえるわけだと思います。〈個人として関連しあっている諸個人に対立して社会的連関が貨幣という姿でもつ外面性と自立化とは、金銀の姿をとって世界鋳貨として現われる。〉(草稿集③49頁)

最後により詳しく展開している『経済学批判』から紹介しておきましょう。

〈金が鋳貨と区別された貨幣になるのは、第1には蓄蔵貨幣として流通から引き揚げられることによるのであり、次には非流通手段として流通にはいることによるのであるが、最後には、商品の世界で一般的等価物として機能するために国内流通の制限を突破することによるのである。こうして金は世界貨幣となる。

貴金属の一般的重量尺度が原初の価値尺度として役だったように、世界市場の内部では、貨幣の計算名はそれに対応する重量名にふたたび転化される。無定形の地金(aesrude)が流通手段の原初の形態であって、鋳貨形態はもともとそれ自体、金属片にふくまれている重量の公定の章標にすぎなかったのと同様に、世界鋳貨としての貴金属は、形状と極印とをふたたび脱ぎすてて、無差別な地金形態にもどる。言いかえるなら、ロシアのインペリアール、メキシコのターレル、イギリスのソヴリンのような国民的鋳貨が外国で流通する場合には、その称号はどうでもよいものとなり、ただその中味だけがものをいうのである。最後に貴金属は、国際的貨幣としていま一度、交換手段としてのその原初の機能を、商品交換そのものと同様に、原生的な共同体の内部でではなくいろいろな共同体の接触点で発生した機能を果たす。だから世界貨幣としては、貨幣はその原生的な最初の形態を取りもどすのである。貨幣は国内流通を去ることによって、この特殊な領域の内部での交換過程の発展から生じた特殊な諸形態を、価格の度量標準、鋳貨、補助貨幣、価値章標としてのその地方的諸形態をふたたび脱ぎすてる。〉 (全集第13巻126-127頁)

〈金と銀は貨幣としては、その概念上一般的商品であるが、それらは世界貨幣で普遍的商品というそれに適応した存在形態を得る。すべての生産物が金銀と引き換えに譲渡される割合におうじて、金銀はすべての商品の転化された姿となり、したがって全面的に譲渡可能な商品となる。現実的労働の物質代謝が地球にゆきわたるにつれて、金銀は一般的労働時間の物質化したものとして実現される。金銀は、その交換領域をなす特殊な等価物の系列が発展する程度におうじて、一般的等価物となる。世界流通では、諸商品がそれら自身の交換価値を普遍的に展開するから、金銀に転化された交換価値の姿が世界貨幣として現われるのである。それで商品所有者の諸国民は、彼らのあらゆる方面にわたる産業と全般的な交易とによって金を十全な貨幣につくりかえるのであるが、彼らにとっては産業と交易とは、貨幣を金銀の形態で世界市場から引き出すための手段としか見えないのである。だから世界貨幣としての金銀は、一般的商品流通の産物であるとともに、その範囲をさらに拡大するための手段である。錬金術師たちが金をつくりだそうとしているうちに、いつのまにか化学が成長したように、商品所有者たちが魔法にかけられた姿の商品を追いかけているうちに、いつのまにか世界産業と世界商業との源泉が湧き出したのである。金銀はその貨幣概念のうちに世界市場の定在を予想することによって、世界市場の創出を助ける。金銀のこの魔術作用が、けっしてブルジョア社会の幼年時代に限られるものではなく、商品世界の担い手たちにとって彼ら自身の社会的労働が転倒して現われることから必然的に生じるものだということは、19世紀なかばの新しい金産地の発見が世界交易に及ぼしつつある異常な影響がこれを証明している。〉 (全集第13巻129頁)

◎第2パラグラフ(世界市場では金と銀という二通りの価値尺度が支配する)

【2】〈(イ)国内流通部面ではただ一つの商品だけが価値尺度として、したがってまた貨幣として役だつことができる。(ロ)世界市場では二とおりの価値尺度が、金と銀とが、支配する(108)。〉

(イ) 国内の流通部面では、ただ一つの商品だけが価値尺度として、だからまた貨幣として、役だつことができます。

少し以前学習した「第1節 価値尺度」に戻ってみましょう。

〈価値尺度機能のためには、ただ想像されただけの貨幣が役だつとはいえ、価格はまったく実在の貨幣材料によって定まるのである。たとえば1トンの鉄に含まれている価値、すなわち人間労働の一定量は、同じ量の労働を含む想像された貨幣商品量で表わされる。だから、金や銀や銅のどれが価値尺度として役だつかによって、1トンの鉄の価値は、まったく違った価格表現を与えられる。すなわち、まったく違った量の金や銀や銅で表わされるのである。

それゆえ、もし2つの違った商品、たとえば金と銀とが同時に価値尺度として役だつとすれば、すべての商品はふたとおりの違った価格表現、すなわち金価格と銀価格とをもつことになる。これらの価格表現は、銀と金との価値比率、たとえぽ1対15というようなそれが不変であるかぎり、無事に相並んで用いられる。しかし、この価値比率の変動が起きるたびに、それは諸商品の金価格と銀価格との比率を撹乱して、この事実によって、価値尺度の二重化がその機能と矛盾することを示すのである。〉 (全集第23a127-128頁)

だから国内流通においてはある特定の一つの金属、金あるいは銀が価値尺度として機能することによってその矛盾を無くすことかできたのです。

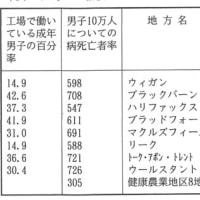

(ロ) 世界市場では二とおりの価値尺度が、金と銀とが支配します。

ところがマルクスが生きていた時代においては、世界市場では、金が価値尺度になっている国(例えばイギリス)もあれば、銀が価値尺度になっている国(例えばオランダ、あるいはアジアではほぼ銀が価値尺度になっていた)もあったのです。だからマルクスは当時の状況を踏まえて、世界市場では二通りの金と銀とが価値尺度として支配していると述べているのです。では今日においてはどうなのかという問題は、一番最後に論じたいと思います。

ここではやはりより詳しい『経済学批判』から抜粋しておきましょう。

〈すでに見たように、一国の国内流通では、ただひとつの商品だけが価値の尺度として役だつ。しかしある国では金が、他の国では銀がこの機能を果たすのであるから、世界市場では二重の価値尺度が通用し、貨幣は他のすべての機能でもその存在を二重化する。商品価値の金価格から銀価格への換算とその逆とは、そのたびごとに両金属の相対的価値によって規定されるが、この相対的価値はたえず変動し、したがってそれを決めることは、たえまない過程として現われる。それぞれの国内流通領域の商品所有者たちは、金と銀とをかわるがわる国外流通のために使用するよう、こうして国内で貨幣として通用する金属をほかならぬ外国で貨幣として必要とする金属と交換するよう強制される。だからどの国民も、金と銀との二つの金属を世界貨幣として用いる。〉 (全集第13巻127頁)

◎原注108

【原注108】〈108 (イ)それだから、国内で貨幣として機能している貴金属だけを蓄蔵することを国の中央銀行に命ずるような立法は、すべて愚かなのである。(ロ)たとえば、イングランド銀行の、こうして自分でつくりだした「親切な障害」は、人々の知るところである。(ハ)金銀の相対的価値変動のひどかった歴史上の諸時代については、カール・マルクス『経済学批判』、136ぺージ以下を見よ。〔本全集、第13巻、131(原)ページ以下を見よ。〕-- (ニ)第2版への追補。サー・ロバート・ピールは、その1844年の銀行法のなかで、イングランド銀行に、銀地金を保証として、といっても銀準備が金準備の4分の1を越えない範囲内で、銀行券を発行することを許すことによって、不便を取り除こうとした。(ホ)その場合、銀価値はロンドン市場での銀の市場価格(金での)によって評価される。(ヘ){第4版への追補。--再びわれわれは金銀の相対的価値変動のはなはだしい時代に際会している。(ト)約25年前には銀にたいする金の価値比率は15[1/2]対1だったが、いまではほぼ22対1であり、なお引き続き銀は金にたいして下がっている。(チ)これは、主として、両金属の生産方法の変革の結果である。(リ)以前は、金は、ほとんどただ、金を含有する沖積地層の、すなわち金を含有する岩石の風化物の、洗鉱だけによって得られた。(ヌ)いまでは、この方法はもはや不十分なものになり、金を含有する石英鉱そのものの加工によって後方に退けられている。(ル)この加工は、すでに古代人にも(ディオドロス、Ⅲ、12-14)よく知られていたとはいえ、以前はただ付随的に営まれていただけのものである。(ヲ)他方では、アメリカのロッキー山脈の西部で巨大な新しい銀鉱床が発見されただけではなく、これらの新鉱床とメキシコの銀鉱山とが鉄道によって開発され、近代的な機械や燃料の供給、またこれによって最大の規模と最小の費用での銀の採取が可能にされた。(ワ)しかし、両金属が鉱脈中に現われている状態にはやはり大きな違いがある。(カ)金はたいてい混じりもののない状態にあるが、そのかわりにほんのわずかな量が石英中に散在しているだけである。(ヨ)だから、岩石全体を砕いて金を洗い出すか、水銀で抽出するかしなければならない。(タ)そこで、100万グラムの石英からやっと1-3グラムの金しかとれないことも多く、ごくまれに30-60グラムの金がとれるだけである。(レ)銀は、混じりもののない状態にあることはまれであるが、そのかわりに、独特な、比較的容易に岩石から分離される鉱石になっており、これはたいてい40-90%の銀を含んでいる。(ソ)あるいはまた、比較的少量にではあるが、銅や鉛などの、それ自身でもすでに加工に値する鉱石のなかに含まれている。(ツ)すでにこのことから明らかなように、金の生産労働はむしろ増加しているのに、銀のそれは決定的に減少しており、したがって銀の価値下落もまったく当然だということがわかる。(ネ)この価値下落は、もしも銀価格が今日なお人為的な手段によって高位に維持されているということがなかったならば、もっとひどい価格下落に表現されたことであろう。(ナ)しかし、アメリカの埋蔵銀にはまだほんの一部分に手がつけられたばかりであり、したがって、銀価値はまだかなり長いあいだ下落を続けるという十分な見通しがある。(ラ)これには、さらに、日用品や奢修品のための銀需要の相対的減少、めっき品やアルミニウムなどによる銀の代用も力を添えるにちがいない。(ム)これらのことによって、国際的な通用強制が再び銀をもとの1対15[1/2]という比価までつり上げるだろうという複本位制的観念のユートピア主義が推し量られるであろう。(ウ)むしろ、世界市場でも銀はますますその貨幣資格を失ってゆくにちがいないであろう。--F・エンゲルス}〉

(イ) ですから、国内で貨幣として機能している貴金属だけを蓄蔵することを国の中央銀行に命ずるような立法は、すべて愚かなのである。

この原注は〈世界市場では二とおりの価値尺度が、金と銀とが、支配する〉という本文に付けられたものです。

つまり国内で金が価値尺度として機能しているからといって、中央銀行に金だけを蓄蔵しているならば、銀が価値尺度として機能している諸外国との取り引きを行なう業者たちは、対外支払のために銀を必要とするから、当然、金を銀と交換してもらうために中央銀行にやってきます。だから金だけを蓄蔵していればそれに応じることができないわけで、だからそうした措置は愚かだとマルクスは述べているわけです。

(ロ) たとえば、そのようにしてイングランド銀行が自分でつくりだしてしまった「親切な障害」は、周知のとおりです。

これはこのあとの「第2版への追補」で1844年のピール銀行条例でそうした障害を取り除こうとしたとありますから、恐らく銀行条例以前のイングランド銀行の措置について述べているのだと思いますが、〈「親切な障害」〉が何を意味するのか詳しいことは分かりませんでした。

渡辺佐平氏は、『地金論争・通貨論争の研究』で1797年にナポレオン戦争によって兌換が停止されたあと、1821年に正貨支払が再開されるまでの過程を詳しく紹介していますが、1819年の「ピール通貨法」(これは1844年のビール銀行条例とは違うものです)では細かく支払再開までの手順が示されたことを紹介しています。そして〈この法律によって支払の再開は4年延ばされたが(しかし実際には支払再開は1821年に前倒しされた--引用者)、それまでの間にイングランド銀行の金庫には金銀が急激に蓄積されていった〉(30頁)と述べています。つまり金だけでなく銀も蓄積されていったというのです。また同法の規定を紹介するところでは〈5、これらの支払はそれぞれ6オンスの重量をもつ金条もしくは金塊(bars or ingots)によってなさるべきこと。また、銀行は右の額を超える40シリング以上の端数は銀鋳貨で支払ってもよろしい〉となっています。つまり銀による銀行券に対する支払も規定されています。だから最初に述べている〈国内で貨幣として機能している貴金属だけを蓄蔵することを国の中央銀行に命ずるような立法〉が具体的には何を指しているのかはいま一つよく分かりません。ただこれは一般論として述べているとも解釈することは可能です。

さらにマルクスは〈イングランド銀行の、こうして自分でつくりだした「親切な障害」〉と述べているわけですから、イングランド銀行自身が作り出したということは、同行の内規か何かでそうしたことを決めたのかも知れません。1844年の銀行条例以前のイングランド銀行には「パーマー・ルール」という原則があったと金井雄一氏は『イングランド銀行金融政策の形成』で述べています。その内容は〈「パーマー・ルール」とは以下のようなものである。平時においては,イングランド銀行は原則として債務(発券額十預金額)の2/3にあたる額を証券で,1/3にあたる額を金で,保有することとし,その証券保有額は一定に維持する。そうすれば,たとえば外国為替相場が下落して兌換請求が発生しイングランド銀行から金が流出する場合には,それだけ「通貨流通」が減少することになる。つまり,「通貨流通」は外国為替相場の変動に応じて(金流出入に応じて)調整されることになる,というのである。なお,この場合の「証券」は,商業手形ではなく市場で販売可能な,大蔵省証券Exchequer Bill・公債Stockなどの利付き証券にすべきである,と考えられていた。したがって,イングランド銀行は市場利率よりも高い利率を設定し,平時においては手形割引は行なわないようにする,ということが想定されているのである。〉(29)と説明されていますが、確かに〈金で,保有することとし〉とは述べられていますが、銀での保有を認めなかったとは書いていません。

(ハ) 金と銀との相対的な価値変動のひどかった歴史上の諸時代については、カール・マルクス『経済学批判』、136ぺージ以下を見てください。〔本全集、第13巻、131(原)ページ以下を見よ。〕

これについては【付属資料】で『経済学批判』のマルクスの指示している部分を紹介していますので、参照してください。

(ニ)(ホ) 第2版への追補。サー・ロバート・ピールは、彼の1844年の銀行法のなかで、イングランド銀行に、銀準備が金準備の4分の1を越えない範囲内で、銀地金を保証として銀行券を発行することを許すことで、この不便を取り除こうとしました。その場合、銀の価値は、ロンドン市場での銀の市場価格(金によって計られる)によって評価されのです。

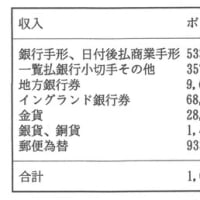

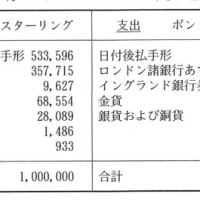

1844年の銀行条例では、銀準備も金準備の4分の1を超えない範囲内で認め、それを保証に銀行券の発行を許したということです。つまり銀準備も金準備と同時に認めていたということのようです。その場合の金と銀との価格差はロンドン市場での市場価格によってその都度評価されたということのようです。ということは銀地金をその時の市場価格にもとづいて金地金に換算して、イングランド銀行券の発行が許されたということでしょう。

ピール条例についての詳しい内容はあまり詮索する必要はないとは思いますが、金井雄一氏の前著から少し紹介しておきましょう。金井氏はピール銀行法には、〈A イングランド銀行に金準備と発券を集中していくこと。B イングランド銀行券を同行の金準備によって統制すること。〉(71)という二つの内容があるとし、それぞれについて、該当条項を紹介しています。

〈Aに帰着するのは以下の諸条項である。イングランド銀行券は金1オンスにつき3ポンド17シリング9ペンスで求められ次第与えられねばならない(第Ⅳ条)。銀は金属全体の1/5以上に増加しえない(第Ⅲ条)。1844年5月6目に発券している銀行以外は発券禁止(第X条)。共同出資者Partnerが6名を超えれば発券禁止(第XI条)。一度発券をやめた場合は再発券禁止(第XⅡ条)。既存発券銀行もその発券額は1844年4月27目に先立つ12週間の平均額を超ええない(第XⅢ条)。イングランド銀行は放棄された発券額の2/3までを証券を基礎とする同行の発券額に追加しうる(第V条)。

Bに帰着するのは以下の諸条項である。イングランド銀行の発券業務を同行の一般銀行業務genera1 Banki㎎ Businessから分離する(第I条)。1,400万ポンドの証券と,日常の銀行業務に必要な金鋳貨・銀鋳貨を除いた金属(金地金・銀地金・金鋳貨)とを発券部Issue Departmentに移管し,同部は,1,400万ポンドと同部保有金属との合計額から現在流通中の銀行券額を控除した額に等しい銀行券を銀行部Banki㎎ Departmentに渡し,イングランド銀行の発券が発券部保有の証券および金属に基礎づけられるようにする(第Ⅱ条)。〉 (71)

これを見ると、発券部の保有する貴金属には金地金だけではなく、銀地金と金鋳貨もあり、銀行部の準備ファンドにはイングランド銀行券だけではなく、日常の銀行業務に必要な金鋳貨や銀鋳貨があったことがわかります。

これまでの部分についてはフランス語版を紹介しておきましょう。

〈(57) それだから、国立銀行にたいし、国内で貨幣として機能する貴金属だけを蓄蔵するように命ずる立法は、どれもこれも愚かなのである。たとえば、イングランド銀行がこうしてみずから進んでつくり出した困難は有名である。サー・ロバート・ピールは1844年の銀行法のなかで、銀準備がけっして金準備の1/4を超過しないという条件づきではあるが、銀地金にもとづいて銀行券を発行することをこの銀行に許すことによって、上記の不都合をとりのぞこうと努めた。このぱあい、銀の価値はその都度、ロンドン市場での銀の金価格にしたがって評価される。--金と銀との相対的価値変動のひどかった歴史上の時代については、カール・マルクス『経済学批判』、136ページ以下を見よ。〉 (江夏・上杉訳124-125頁)

(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)(ワ)(カ)(ヨ)(タ)(レ)(ソ)(ツ)(ネ)(ナ)(ラ)(ム)(ウ) 第4版への追補。私たちはふたたび、金と銀との相対的な価値変動のはなはだしい時代にあります。約25年前には両金属の価値比率は、金対銀が15[1/2]対1でしたが、いまではそれはほぼ22対1で、なお引きつづいて銀が金にたいして下がりつつあります。これは主として、両金属の生産方法に生じた変革の結果です。金は、以前はほとんどもっぱら、金を含有する沖積地層--すなわち金を含有する岩石の風化物--の洗鉱によって得られていました。いまではこの方法はもはや不十分なものになり、金を含有する石英鉱そのものの加工にとって取って代わられつつあります。この方法は、すでに古代人もよく知っていた(ディオドロス、Ⅲ、12-14)ものですが、しかし以前は、ただ付随的に営まれていただけのものです。他方、アメリカのロッキー山脈の西部で巨大な新しい銀鉱床が発見されただけではなく、これらの新鉱床とメキシコの銀鉱山とが鉄道によって開発されて、近代的な機械や燃料の供給が、またこれによる最大の規模と最小の費用での銀の採取が、可能となりました。それにしても、両金属が鉱脈のなかに存在する仕方にはやはり大きな違いがあります。金はたいてい混じりもののない状態にありますが、そのかわりにほんのわずかな量が石英のなかに散在しているだけです。ですから、岩石全体を砕いて金を洗い出すか、水銀を使って抽出するかしなければなりません。そこで、100万グラムの石英からやっと1-3グラムの金しかとれないことも多く、ごくまれに30-60グラムの金がとれるだけです。銀は、混じりもののない状態にあることはまれですが、そのかわりに、比較的容易に岩石から分離される特有の鉱石になっていて、これはたいてい40-90%の銀を含んでいます。あるいはまた、比較的少量にではですが、銅や鉛などの、それ自身でもすでに加工に値する鉱石のなかに含まれています。すでにこのことから明らかなように、金の生産労働はむしろ増加しているのに、銀の生産労働は決定的に減少しており、したがって銀の価値下落もまったく当然のことなのです。この価値下落は、もしも銀価格が今日なお人為的な手段によって高位に維持されているということがなかったならば、もっとひどい価格の下落として表現されていることでしょう。しかし、アメリカの埋蔵銀にはまだそれのほんの一部分に手がつけられたばかりですから、銀価値はまだかなり長いあいだ下落を続けるという十分な見通しがあります。これには、さらに、日用品や奢修品のための銀需要の相対的減少、めっき品やアルミニウムなどによる銀の代用も力を添えるにちがいありません。こうしたことに照らしてみれば、国際的な強制的通用が再び銀をもとの1対15[1/2]という比価までつり上げるだろう、という複本位制的な観念のユートピア主義が推し量られるというものです。むしろ、世界市場でも銀はますますその貨幣資格を失っていくことでしょう。--F・エンゲルス

これはエンゲルスの署名入りの、第4版につけられた追補ですが、すべて一まとめにしました。これは読むだけで特に解説が必要というようなものではないと思ったからです。【付属資料】の『経済学批判・原初稿』にも同じような指摘がありますので、一読下さい。

◎第3パラグラフ(世界貨幣の三つの機能)

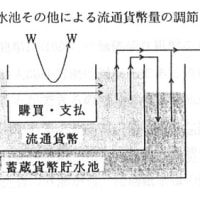

【3】〈(イ)世界貨幣は、一般的支払手段、一般的購買手段、富一般(universal wealth)の絶対的社会的物質化として機能する。(ロ)支払手段としての機能は、国際貸借の決済のために、他の機能に優越する。(ハ)それだからこそ、重商主義の標語--貿易差額!(109) (ニ)金銀が国際的な購買手段として役だつのは、おもに、諸国間の物質代謝の従来の均衡が突然撹乱されるときである。(ホ)最後に、富の絶対的社会的物質化として役だつのは、購買でも支払でもなく、一国から他国への富の移転が行なわれる場合であり、しかも商品形態でのこの移転が、商品市場の景気変動や所期の目的そのものによって排除されている場合である(110)。〉

(イ) 世界貨幣は、一般的支払手段、一般的購買手段、富一般(「普遍的富」universal wealth)の絶対的に社会的な物質化として機能します。

ここでは世界貨幣の三つの機能が指摘されています。①一般的支払手段〔(ロ)(ハ)〕、②一般的購買手段〔(ニ)〕、そして③富一般の絶対的・社会的物質化〔(ホ)〕についてです。〔 〕内で示した文節で、それぞれについて語られています。

(ロ)(ハ) 支払手段としての機能は、国際収支の差額を決済するために不可欠であり、ほかの機能に優越します。それだからこそ、重商主義のスローガンが「貿易差額!」なのです。

まず一般的支払手段としての機能ですが、これは国際収支の差額を決済する時に必要となります。貿易における取り引きは一般には為替で行なわれます。為替は一つの貨幣請求権であって、利子生み資本の運動ですから、需給によってその価格が上下します。高い為替を買うより金で支払った方が、金の運送料を払っても安い場合は、金が現送されました。外国為替が高いということは、対外支払が外国からの支払より多い場合ですが、こういう場合には、結局、金が流出していくということになるわけです。我が国でも戦前の一時期までは国際的な決済のために金の現送が行なわれていました。〈ここ〔国際交易〕では金銀は、対自的に〔それ自身で自立的に〕存在する価値、一般的等価物として、絶対的で排他的な国際的支払手段なのである。価値は正貨で〔in specie〕移転されなければならず、それ以外のいかなる形態の商品によっても移転することはできない〉(『経済学批判・原初稿』草稿集③56-57頁)のです。

だからまた資本主義の黎明期の重商主義のスローガンは貿易差額によって金を国内に持ち帰ることだったのです。第3巻には次のような説明があります。

〈重金主義を受け継いだ重商主義では、決定的なものは、もはや商品価値の貨幣への転化ではなく、剰余価値の生産なのであるが、しかし流通部面の無概念的立場から見てのそれであり、したがって同時にこの剰余価値は剰余貨幣として現われ貿易収支の残高として現われるのである。〉 (全集第25巻b1006頁)

重金主義と重商主義については【付属資料】の『経済学批判要綱』と『経済学批判』の一文を参照してください。

(ニ) 金銀が国際的な購買手段として役だつのは、おもに、さまざまの国のあいだ行われてきていた物質代謝の従来の均衡が突然撹乱されるときです。

『経済学批判』では次のよう述べています。

〈世界市場では……金銀は、物質代謝がただ一方的で、したがって購買と販売とが互いに分離している場合に、購買手段として現われる。たとえばキャフタの国境貿易(*)は、事実のうえでも条約のうえでも交換取引〔物々交換〕であり、そこでは銀はただ価値尺度にすぎない。1857-1858年の戦争(**)は、中国人をして買わないで売るようにさせた。そこで銀が突然に購買手段として現われた。ロシア人は、条約の文言を顧慮して、フランスの5フラン銀貨に加工して粗雑な銀製品をつくり、これが交換手段として役だった。銀は、一方のヨーロッパおよびアメリカと他方のアジアとのあいだで、ひきつづき購買手段として機能しており、アジアでは銀は蓄蔵貨幣として沈澱するのである。さらにまた貴金属は、2国間の物質代謝の伝統的均衡が突然に破られると、たとえば不作のために一方の国が異常に大量に買わざるをえなくなると、すぐに国際的購買手段として機能する。

* 主として交換取引(物々交換) の形式でなされた露中貿易は、1727年10月21日にロシアと中国のあいだに締結されたキャフタ通商・国境条約の結果、いちじるしく拡大した。

** 1857-1858年の戦争--中国で新たな特権を獲得し、中国を従属的な半植民地国家におとしいれる目的で、イギリスとフランスが遂行した第2次アヘン戦争のこと。この戦争は中国の敗北と、強盗的な天津条約の締結とに終わった。〉 (全集第13巻127-128頁)

例えばイギリスの1847年の貨幣恐慌は、凶作による穀物の大量輸入のために、金が国外に流出したこともその背景にはありました。

(ホ) 最後に、富の絶対的に社会的な物質化として役だつのは、購買でも支払でもなく、一国から他国への富の移転が行なわれる場合で、しかも商品市場の景気変動の状況や所期の目的そのもの性質から、商品形態でそうした移転をすることができない場合です。

これは原注110で具体的な例が挙げられていますが、戦争への支援として物資だけでなく、貨幣で送る場合や、敗戦国に課せられる賠償金なども該当します。日清戦争にける賠償金(それは同時期の日本の一般会計予算の3カ年分に等しい約3億6千万円に上る)をもとに日本は金本位制に移ることができたとも言われています。

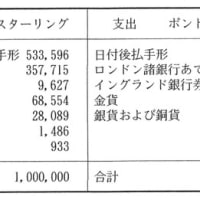

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます