第43回「『資本論』を読む会」の報告(その2)

◎第18パラグラフ

さて、そういうわけで、最初に頂いた資料を読む時間をとり、若干のそれについての議論を行ったあと、テキストにもどり、第18パラグラフから学習を開始しました。その報告を行います。いつものように、まず最初にテキスト本文を紹介し、それに文節ごとに記号を付して、それぞれを平易に書き下しながら、議論も紹介していくことにしましょう。

【18】〈(イ)商品世界にまつわりついている物神崇拝に、あるいは社会的労働諸規定の対象的外観に、一部の経済学者がどんなにはなはだしくあざむかれているかということは、とりわけ、交換価値の形成における自然の役割についての退屈でばかばかしい論争が示している。(ロ)交換価値は、ある物に支出された労働を表現する一定の社会的様式であるから、たとえば為替相場と同じように、それが自然素材を含むことはありえないのである。〉

(イ)商品世界にまとわりついている物神崇拝、あるいは社会的な労働諸規定の対象的外観に、一部の経済学者がどんなにはなはだしくあざむかれているかということは、とくに交換価値の形成における自然の役割についての退屈でばかばかしい論争が示しています。

ここで〈商品世界にまつわりついている物神崇拝〉を言い換えて、〈社会的労働諸規定の対象的外観〉とも述べているように思えます。学習会では、この二つは同じものと考えてよいのか、また「物神崇拝」を「物象化」と区別して、後者は労働の社会的性格が物の社会的自然属性や物の社会的関係として現れる客観的な現象をいうが、前者はそれが意識に反映したものだとする理解があるが、こうした理解は正しいのか、あるいは次のパラグラフには「物神的性格」という言葉も出てきますが(これは第4節の表題「商品の物神的性格とその秘密」にもなっています)、これらはどのように区別されるのか、また、第3章「貨幣または商品流通」の第2節「流通手段」の「a 商品の変態」の最後の方に出てくる「物の人格化と人格の物化との対立」の理解との関連などが話題になりました。これらは、しかし、話題になったというだけで、議論のなかで問題がハッキリ解決したわけではなく、ある意味では、今後の課題として問題提起されたものと受け止めています。よって、今後、こうした問題も考えていくための一つの参考文献として『資本論体系 2 商品・貨幣』所収の西野勉「物神性論に関する諸学説」から少し紹介しておきましょう。西野氏は平子友長氏の主張に依拠して、この問題を次のように説明しています。

〈広義の「物象化」とは、「物神崇拝」という転倒した意識を生ずる客観的現象のなりたち、すなわち、人間の社会的関係がどういう関連を通じて「物象化」(広義の)し、さらにそれがどういう関連を通じて物の自然的関係・属性として現象する=「物化」することになるのか、という客観的現象のなりたちをとらえた概念であるのにたいして、「物神性」とは、その広義の「物象化」の結果、「物象」の社会的関係が、物の自然的属性や質料的関係性として現象しているその結果としての転倒現象のみを批判的にとらえた概念だというべきであろう。その転倒現象をあるがままに受け入れるところの日常意識が「物神崇拝」というべきであろう。〉(393頁、傍点で強調されている部分を下線にした)

このように西野氏や平子氏らは、「物神崇拝」を「意識の問題」と捉えているようです。しかし、果たしてそうした理解は正しいのでしょうか。学習会では、単に意識の問題として捉えるのはおかしいのではないか、という疑問が出されました。いずれにせよ、もう一度、この問題を考えるために参考になるので、以前学習した第4パラグラフを見てみることにしましょう。

〈したがって、商品形態の神秘性は、単に次のことにある。すなわち、商品形態は、人間に対して、人間自身の労働の社会的性格を労働生産物そのものの対象的性格として、これらの物の社会的自然属性として反映させ、したがってまた、総労働に対する生産者たちの社会的関係をも、彼らの外部に存在する諸対象の社会的関係として反映させるということにある。この“入れ替わり”によって、労働生産物は商品に、すなわち感性的でありながら超感性的な物、または社会的な物に、なる。たとえば、物が視神経に与える光の印象は、視神経そのものの主観的刺激としては現れないで、目の外部にある物の対象的形態として現れる。しかし、視覚の場合には、外的対象である一つの物から、目というもう一つの物に、現実に光が投げられる。それは、物理的な物と物とのあいだの一つの物理的な関係である。これに対して、労働生産物の商品形態およびこの形態が自己を表すところの労働生産物の価値関係は、労働生産物の物理的性質およびそれから生じる物的諸関係とは絶対に何のかかわりもない。ここで人間にとって物と物との関係という幻影的形態をとるのは、人間そのものの一定の社会的関係にほかならない。だから、類例を見いだすためには、われわれは宗教的世界の夢幻境に逃げこまなければならない。ここでは、人間の頭脳の産物が、それ自身の生命を与えられて、相互のあいだでも人間とのあいだでも関係を結ぶ自立した姿態のように見える。商品世界では人間の手の生産物がそう見える。これを、私は物神崇拝と名づけるが、それは、労働生産物が商品として生産されるやいなや労働生産物に付着し、したがって、商品生産と不可分なものである。〉

ここではマルクス自身が、〈これを、私は物神崇拝と名づける〉と述べており、だから「物神崇拝」とは何かを理解するカギは、このパラグラフにあると考えることが出来ます。そしてこのパラグラフを読む限り、「物神崇拝」というのは、人間自身の労働の社会的性格を労働生産物そのものの対象的性格として、つまりこれらの物の社会的自然属性として反映したものであり、総労働に対する生産者たちの社会的関係をも、彼らの外部に存在する諸対象の社会的関係として反映させることから生じるものだと説明されています。労働生産物の商品形態は、決して単なる意識の問題ではないことは明らかです。だからこのマルクスの説明を見る限り、「物神崇拝」を単なる意識の問題と理解することにはやはり疑問を持たざるを得ません。

またいわゆる「物象化」と言われているものは、こうした人間自身の労働の社会的性格や、総労働に対する生産者たちの社会的関係が、物の社会的自然属性や物の社会的関係として反映され、しかもそれらによって人間自身が支配され、引き回される転倒した関係を意味します。だから「物象化」というのは、「物神崇拝」とその限りでは同じものです。ただ「物神崇拝」は、「物象化」という同じ事態を、すなわち人間が自分自身の労働の社会的属性や総労働に対する関係を反映させたものに支配される事態を、人間が自分たちの社会的な意識の産物にすぎない神によって支配される関係にアナロジーさせて、物を神として崇拝し、それに跪く現実を指して「物神崇拝」と述べているものではないでしょうか。だから「物象化」は「物神崇拝」とは何か別物ではなく、また前者は現実の関係であるが、後者はその現実を反映した、あるいはそれに捕らわれた意識の問題だというのでもなく、基本的には同じ内容を述べたものだと考えられるのではないでしょうか。

「カネさえあればなんでもかなう」というのは、単に意識の問題ではなく、ブルジョア社会の現実であり、だからこそ、カネをありがたがり、札束の前に卑屈になって跪くのではないでしょうか。それは決して単なる意識の問題ではないのです。

また〈交換価値の形成における自然の役割についての退屈でばかばかしい論争〉というのは、『剰余価値学説史』の〈(b)労働概念の自然過程への拡張によるそれへの歪曲。交換価値と使用価値との同一視〉(全集26巻III・231頁)という項目を見ると、こうした見解は、価値の生産価格への転化という現象をリカードの理論では説明不可能なところから生まれたようです。一般的利潤率の生成を知らず、よって価値の生産価格への転化を知らなかったリカードはそれを「例外」としたのですが、リカード学派を解体させた経済学者たちは、さらに突き進んで、だから価値は労働によって規定されないのだと結論し、次のような例を挙げたというのです。

〈その事例は次のようなものであった。すなわち、ある種の諸商品は、それに労働が費やされることなしに、生産過程のなかに留まるのであって(たとえぽ酒倉のなかのぶどう酒)、その期間のあいだ、それらの商⑱品はある種の自然過程の作用にさらされる、ということである。(たとえばミルによっては指摘されていないが、いくつかの新たな化学的能因が充用される前の、農耕や皮なめしにおける労働の長い中断が、そうである。)それにもかかわらず、この期間は利潤を生みだしているものとして計算される。商品に労働が加えられない期間が労働期間として計算されるのである。(一般に、より長い流通期間が見込まれる場合も同じである。)、ミルは、この難局を、いわば「うそを言って切り抜けた」のである。というのは彼は次のように言っているからである。すなわち、人は、たとえばぶどう酒が酒倉のなかにある期間を、たとえ前提からすれば実際にはそうでないにしても、労働を吸収している期間とみなすことができるであろう、と。そうでなければ、人は「時間」が利潤をつくりだし、時間そのものが「音や煙」である、と言わなけれぽならないであろう、と。ミルのこのような駄弁をマカロックは話の糸口にし、というよりはむしろ彼のいつもの気どった剽窃のやり方で、その駄弁を一般的な形態で再生産しているのであって、そのなかでは、隠されていたばかげた考えが解放され、リカードの体系の、また一般にすべての経済学的思考の、最後の残存物までが都合よく除去されているのである。〉(全集26巻III・232-3頁)

またこの引用の最後で言われているマカロックの主張については、次のように説明されています。

〈不都合が取り除かれているのは、諸商品の使用価値が-- 交換価値と呼ばれ、また、諸商品が使用価値として通過する作業や、諸商品が使用価値として生産過程のなかで果たす役だちが--労働と呼ばれる、ということによってなのである。このようにして、実際、日常生活のなかでは、労働する役畜や労働する機械が云々され、また、詩的に、鉄は炎熱のもとで労働しているとか、ハンマーの重圧のもとでうめくとき労働している、とも言われたりするのである。それどころか、鉄が歩いたりもするのである。そして、労働は一つの作業なのだから、どんな「作業」でも労働である、ということよりも容易に証明できることはない。まったく同様に証明されうることは、感覚のあるものはすべて肉体的なものだから、すべての肉体的なものが感覚をもっているということであろう。

「労働は、正確には、それが人間や下等な動物や機械や自然力のどれによって行なわれようと、ある望ましい所産をもたらす傾向のあるなんらかの種類の作用または作業である、と定義しうるであろう。」(マカロック『経済学原理』七五ぺージ。)

そして、このことは、けっして〔ただ〕労働用具に〔だけ〕かかわりがあることではない。それは、事実上、原料についてもまったく同様にあてはまる。羊毛は、それが染料を吸収する場合には、ある物理的な作用または作業を受ける。一般に、「ある望ましい所産をもたらすために」ある物に、物理的、機械的、化学的などの作用を及ぼすならば、必ずその物自体は反作用をする。だから、それ自身が労働することなしに、それが加工されるということはありえない。こうして、生産過程にはいるすべての商品は価値が増加するのであるが、それは、それ身の価値が保存されるからだけではなく、それらの商品が、単に対象化された労働ではなく「労働する」ということによって、新しい価値をつくりだすからである。これによって当然すべての困難は除去される。実際には、これは、単に、セーの「資本の生産的役だち」や「土地の生産的役だち」などの遠回しな表現にすぎず、それを改名したものにすぎない。〉(同325-6頁)

以下、マルクスの叙述は続きますが、これぐらいで十分でしょう。

(ロ)交換価値は、ある物に支出された労働を表現する一定の社会的な様式なのですから、例えば、為替相場と同じように、それに自然素材が含まれるということはありえないのです。

ここでは〈交換価値は、ある物に支出された労働を表現する一定の社会的様式である〉という説明があります。実際、生産物が商品という形態をとらない社会では、ある物に支出された労働は直接労働時間で計られていました。例えば、農民は田植えをしなければならない時期から逆算して、田を耕したり、水を入れて均すなどさまざまな田植えの準備をやりますが、それぞれの作業にどれだけの労働日が必要かを常に意識して自分の労働を配分します。同じように、大工は棟上げの日を決めて、そこから逆算して、上棟に必要な一切のものを材木を加工して準備しますが、その場合にどの作業にどれだけの日数が必要かを常に考えて作業をしています。これらはすべて一つの生産過程のなかでの話ですが、本来は、社会的な生産においても同じことが必要なのです。しかし労働が直接社会的に結びつけられていない社会では、その労働の社会的な結びつきや、ある物にどれだけの労働が支出されるべきかは、結局、それらの労働生産物が商品として交換されるなかで事後的に決まってくるわけです。だから価値というのは、そうした物に支出された労働を表現する一つの社会的やり方であって、だから価値にはそもそも自然素材などはまったく含まれていないのだというわけです。それは為替相場に自然素材が含まれていないのと同じだとも。しかし為替相場に自然素材が含まれていないことは認めるブルジョア経済学者も、しかし物神崇拝に取り込まれているがために、商品の価値には、自然の産み出す「価値」も含まれるのだと考えているわけです。それは次のパラグラフを見れば分かります。

◎第19パラグラフ

【19】〈(イ)商品形態は、ブルジョア的生産の最も一般的な最も未発展な形態であるから--だからこそ、商品形態は、こんにちほど支配的な、したがって特徴的な様式でではないにしても、早くから登場するのだが--その物神的性格はまだ比較的にたやすく見ぬけるように見える。(ロ)もっと具体的な形態の場合には、簡単であるという外観さえ消えうせる。(ハ) 重金主義の幻想はどこから来るのか? (ニ)重金主義は、金銀を見ても、貨幣としての金銀は一つの社会的生産関係を、しかも奇妙な社会的属性をおびた自然物という形態で、表示するのだということを見てとることができなかった。(ホ)また、お高くとまって重金主義を冷笑している近代の経済学は、それが資本を取りあつかうやいなや、その物神崇拝は手に取るように明らかになるではないか? (ヘ)地代は大地〔Erde〕から生じるのであって、社会から生じるのではないという重農主義的幻想が消えてから、どれだけたったであろうか?〉

(イ)(ロ)商品形態は、ブルジョア的生産の最も一般的な最も未発展な形態ですから、そしてだからこそ、商品形態は、ブルジョア的な生産ではそうであるように、支配的で特徴的な様式にまでなっていないとしても、早くから歴史的には登場します。しがし、そうした未発展な商品形態では、まだその物神的性格は比較的容易に見抜くことが可能なように見えます。しかし、もっと具体的な形態、例えば貨幣形態であるとか、資本形態などの場合は、簡単であるという外観さえ消え失せます。

ここでは商品形態では、その物神的性格はまだ比較的にたやすく見抜けると言われていますが、これはどういうことかが問題になりました。

商品形態を、その発展したものである貨幣形態や資本形態と比較してこのように言われているのですが、商品形態では物神的性格が比較的容易に見抜けるというのは、商品の価値は、生産物の「社会的自然属性」だと言われますが、しかしそれが生産物の実際の自然の属性とは異なるものであることが比較的容易に理解されるということではないかと思います。

初版付録の等価形態の第四の特性の表題は、〈商品形態の物神崇拝は、等価形態では、相対的価値形態においてよりも顕著である〉となっています。つまりここで相対的価値形態にあるのは、単なる一つの商品ですが、等価形態にある商品は、さらに貨幣へと発展するものなのです。つまり相対的価値形態にある商品リンネルの価値は、ここでは上着という別の商品の使用価値によって表現されています。だからリンネルの価値は、リンネルの使用価値とは異なるものであり、何らかの商品の関係から生じるものであるということは、ここでは容易に理解できるわけです。それに対して、上着は、リンネルとの価値関係(表現)の中では、その使用価値そのものが価値なっています。つまりその自然属性そのものが価値という社会的属性と密接不可分に癒着しているのです。しかし,まだ等価形態の未発達な段階では、上着は別のある商品と入れ代わることが可能ですから、別に上着の使用価値そのものにそうした属性がくっついているわけではないことはまだ分かります。しかし、貨幣形態では、金という商品にそれが最終的に固着し、それ以のすべての商品は等価形態から排除されています。つまりここでは金という自然属性そのものが、そうした社会的属性を独占的にまとっており、だからこそ今度は、自然属性そのものが社会的属性と密接不可分になっています。だから貨幣形態では、金という物的姿そのものが価値そのものに、価値の絶対的化身として現れて、その物神的性格を見抜くことは、単なる商品形態に比べてより困難になっているとマルクスは述べているのだと思います。

そしてさらに発展した資本形態では、ブルジョア経済学者は資本を物として、すなわち財貨として見るのは彼らにとってより強い常識として一般化しているのだというわけです。

(ハ)(ニ)重金主義の幻想はどこから来るのでしょうか? 重金主義は、金銀を見ても、貨幣としての金銀は一つの社会的な生産関係を、金銀という自然物の社会的な自然属性として、表しているのだということが分かりませんでした。

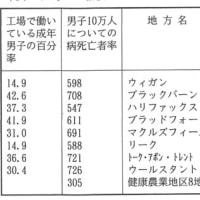

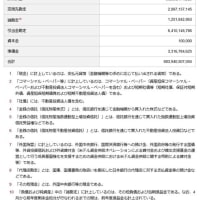

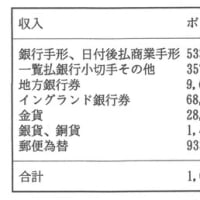

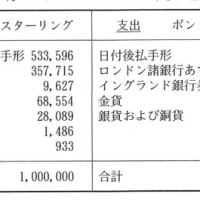

ここで〈重金主義の幻想〉というのは、金銀こそが唯一の富だと考えたことではないかと思います。つまり商品形態のより発展した貨幣形態では物神崇拝を見抜くことはより困難であり、よって重金主義者は、金銀を見ても、それが社会的な生産関係を表すものであり、金銀が持つ社会的な力は、彼ら自身の社会的な関係から生じているということを理解できなかったわけです。重金主義については付属資料を参照してください。

(ホ)また、その重金主義を批判し、冷笑している近代の経済学は、しかし自分たちも資本を取り扱うとなると、資本は工場や機械などの財物だと強固な理解から抜けきれず、その物神崇拝は手にとるように明らかではないでしょうか。

ここで〈近代の経済学〉とあるのは古典派経済学、特にスミスやリカード以降の経済学を指すのだと思います。スミスは『諸国民の富』第4篇で「重商主義体系の原理」を取り上げ、金銀を唯一の富とする重商主義者は、羊や牛を唯一の富としたタタール人と同じであり、むしろタタール人の方が「真理にもっとも近かった」などと述べ、重商主義者たちの主張を、ことごとく批判しています。

また『経済学批判』では、マルクスは次のようにも述べています。

〈最後に、交換価値を生みだす労働を特徴づけるものは、人と人との社会的関係が、いわば逆さまに、つまり物と物との社会的関係としてあらわされることである。一つの使用価値が交換価値として他の使用価値に関係するかぎりでだけ、いろいろな人間の労働は同等な一般的な労働として互いに関係させられる。したがって交換価値とは人と人とのあいだの関係である、というのが正しいとしても、物の外被の下に隠された関係ということをつけくわえなければならない。一ポンドの鉄と一ポンドの金とが、その物理的、化学的属性が違っているにもかかわらず、同一の量の重さをあらわしているように、同一の労働時間をふくんでいる二つの商品の使用価値は、同一の交換価値をあらわしている。こうして交換価値は、使用価値の社会的な自然規定性として、物としての使用価値に属する一つの規定性として現われる。そしてその結果として、諸使用価値は、交換過程において一定の量的割合で互いに置き換えられ、等価物を形成するが、それはちょうど、単純な化学元素が一定の量的割合で化合して、化学当量を形成するのと同じことである。社会的生産関係が対象の形態をとり、そのために労働における人と人との関係がむしろ物相互の関係および物の人にたいする関係としてあらわされること、このことをあたりまえのこと、自明のことのように思わせるのは、ただ日常生活の習慣にほかならない。商品では、この神秘化はまだきわめて単純である。交換価値としての諸商品の関係は、むしろ人々の彼らの相互の生産的活動にたいする関係であるという考えが、多かれ少なかれ、すべての人の頭にある。もっと高度の生産諸関係では、単純性というこの外観は消えうせてしまう。重金主義のすべての錯覚は、貨幣が一つの社会的生産関係を、しかも一定の属性をもつ自然物という形態であらわすということを貨幣から察知しなかった点に由来する。重金主義の錯覚を見くだして嘲り笑う現代の経済学者たちにあっても、彼らがもっと高度の経済学的諸範疇、たとえば資本を取り扱うことになると、たちまち同じ錯覚が暴露される。彼らが不器用に物としてやっとつかまえたと思ったものが、たちまち社会関係として現われ、そして彼らかようやく社会関係として固定してしまったものが、こんどは物として彼らを愚弄する場合に、彼らの素朴な驚嘆の告白のうちに、この錯覚が突然現われるのである。〉(全集13巻19-20頁)

また〈近代の経済学は、それが資本を取りあつかうやいなや、その物神崇拝は手に取るように明らかになるではないか?〉という部分については、『資本論』第2部の固定資本と流動資本との区別を論じた部分から一部紹介しておきましょう。

〈根本的な誤り--固定資本と流動資本という範疇と不変資本と可変資本という範疇との混同--は別としても、経済学者たちのあいだに見られる従来の概念規定の混乱は、何よりもまず次の諸点に基づくものである。

人々は、労働手段が素材としてもっている特定の諸属性、たとえば家屋などの物理的な不動性のようなものを、固定資本の直接的属性だとする。このような場合にいつでもたやすく指摘できるのは、労働手段としてやはり固定資本である他の労働手段が反対の属性をもっているということであり、たとえば船などの物理的な可動性である。

あるいはまた、価値の流通から生ずる経済上の形態規定を物的な属性と混同する。あたかも、それ自身では決して資本ではなくてただ特定の社会的諸関係のもとでのみ資本になる物が、それ自体としてすでに生まれ長柄に固定資本とか流動資本とかいう一定の形態の資本でありうるかのように。〉(第2部、全集24巻197頁)

(ヘ)あるいは地代は土地から生じるのであって、社会から生じるのではないという重農主義的な幻想が消えてから、どれだけたったでしょうか。

学習会では、ここでマルクスは何を言いたいのかが問題になりました。重金主義、重商主義、重農主義、そしてそれらを克服した近代の経済学との関係を、マルクスは、『経済学批判への序説』において、労働一般の観念の成立と関連させて、次のように述べています。

〈労働はまったく簡単な範疇のように見える。このような一般性においての――労働一般としての――労働の観念も非常に古いものである。それにもかかわらず、経済学的にこの簡単性において把握されたものとしては、「労働」は、この簡単な抽象を生みだす諸関係と同様に近代的な範疇である。たとえば重金主義は、富を、まだまったく客体的に、自分の外に貨幣の姿をとっている物として、定立している。マニュファクチュア主義または重商主義が、対象から主体的活動に――商業労働とマニュファクチュア労働に――富の源泉を移しているのは、重金主義にたいして大きな進歩だった。といっても、まだこの活動そのものを金儲けという局限された意味でしか把握していないのであるが。この主義にたいして、重農主義は、労働の一定の形態――農業――を、富を創造する労働として定立し、また対象そのものを、もはや貨幣という仮装のなかでではなく、生産物一般として、労働の一般的結果として、定立するのである。しかしまだこの生産物を、活動の局限性に対応して、やはりまだ自然的に規定された生産物――農業生産物、とくに〔par excellence〕土地生産物――として考えているのである。

富を生みだす活動のあらゆる限定を放棄したのは、アダム・スミスの大きな進歩だった。――マニュファクチュァ労働でもなく、商業労働でもなく、農業労働でもないが、しかもそのどれでもあるたんなる労働。富を創造する活動の抽象的一般性とともに、いまやまた、富として規定される対象の一般性、生産物一般、あるいはさらにまた労働一般、といっても過去の対象化された労働としてのそれ。この移行がどんなに困難で大きかったかは、アダム・スミス自身もまだときどきふたたび重農主義に逆もどりしているということからも明らかである。〉(全集13巻630-1頁)

重金主義は16-17世紀の重商主義の前期の経済政策あるいは経済思想ですが、重農主義は主に18世紀にフランスで学派を形成した経済学者の一団です。その中心に位置するケネーは1694-1774年です。それに対して、スミスは1723-1790年、リカードは1772-1823年です。だからマルクスが〈重農主義的幻想が消えてから、どれだけたったであろうか?〉というのは、〈近代の経済学〉が、そうした重農主義的幻想を克服してから、すでに一世紀ほど経っているのに、いまだに彼らは資本を取り扱うや、物神崇拝の幻想に惑わされているではないか、という意味で、述べているのではないか、ということになりました。

(【付属資料】は「その3」を参照。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます