帷子耀「私刑」(「現代詩手帖」2018年12月号)

帷子耀の作品をはじめてみたのは大学受験が終わったあとだった。

受験の帰りに、坂出の池井昌樹の家へ立ち寄った。そこで「詩学」と「現代詩手帖」を知った。池井は「詩学」の投稿欄の常連だった。投稿欄を卒業していたかもしれない。ちょうど選者が山本太郎や宗左近らから、谷川俊太郎らにかわったころだった。私は「詩学」を見せられた。池井は「トマト」が出てくる詩を書いていた。谷川が「これはいったいなんだ」というような感想を言っていて、池井が怒っていた、ということを覚えている。谷川なんか嫌いだ、と言っていた。いまは大好きな詩人のひとりらしいが。

で、そのあとの大学に入るまでの短い春休み。氷見の書店で一冊だけある「現代詩手帖」を見た。帷子耀は「私刑」(初出「妃」20号、9月)と同じように、逆三角形の形になる詩を書いていたような気がする。違う作品だったかもしれない。逆三角形の形になる詩を読んだのは、もっとあとかもしれない。けれど、その形がとてもおもしろいと思ったので、印象に残っている。

そのあと、富岡多恵子が形ができすぎているというような批評をしていたこともなんとなく記憶に残っている。

でも、詩を読んだ記憶はあまりない。難しすぎてわからなかったということかもしれない。気がつくと、帷子耀はどこにも詩を書かなくなっていた。

その詩人が、突然復活してきた。

その「私刑」。

「私刑」、暴力によってできた傷が鮮烈に開く。「咲く」という動詞が「花」を思い起こさせる。開花するときの力は「蜂起する」という動詞へと引き継がれてゆく。「不敵」ということばがそれを引き継ぎ、さらに「憎悪」というものを浮かび上がらせる。「憎悪」は名詞ではなく「憎悪する」という動詞として響いてくる。そのせいで「不敵」のなかから「敵」という漢字が独立して動き「敵対する/敵になる/敵として戦う」というような動詞にかわる。「憎悪」「戦い」は「拳」に引き継がれ、「そよぐ」ということばを引き寄せる。「そよぐ」は「戦ぐ」と書くと思う。

このイメージの連鎖は、衝撃的である。頭が、あるいは目がといった方が正確だろうか、くらくらする。度の強い眼鏡をかけてみる風景のように、ゆがんだまま、脳の中にこびりつく。

私の読み方は「誤読」かもしれないが。

ここまでは、なんとなく「比喩」の動きを感じ取ることができる。ことばにならないものを、ことばの力を借りてことばにしようとしているという「暴力」を感じる。

高校生のときに感じたのは、たぶん、そこまでだ。

いまも、そこまでだが。

私の同世代には、秋亜綺羅がいて、池井、本庄ひろしと三人が、いわば三羽がらす。帷子耀は大活躍していて、三羽がらすではなく、「鶴」というか、エリートだった。ことばの暴力という点では、秋亜綺羅の方がなじみやすかった。論理でことばが動いていたからだ。(池井は、どちらかというと古くさく、本庄は高踏派という感じだった。)私に理解できる暴力を帷子耀のことばははるかに突き抜けていた。

あ、脱線した。

帷子耀の暴力は、高校生の私にはとてもついていけなかった。

詩の引用をつづける。

こうつづいていくと、何が何かさっぱりわからなくなる。「暗文」ということばを私は知らない。(高校生のときは、もちろん知らない。)次の「暗い」ということと連続しているのだろう。そして、それは「私刑」の「暗い」感じにつながっていると思うが。

「手錠」や「完黙(完全黙秘?)」は犯罪を匂わせる。「羽交締め」は拷問(私刑)を連想させる。暴力が渦巻いている。「咽喉」という肉体のかんじと「笛」の結合は悲鳴を暗示させる。

でも、これは単なるイメージであり、「誤読」にさえなっていないね。

それなのに。

「そおら」ということば、その掛け声のようなものに、なまなましい「肉体」を感じ、あ、ここはいいなあ、と思う。こういうことばの動かし方をまねしたいなあと、今でも思う。きっと高校生のときは、もっと強烈に印象に残ったと思う。

いや、どういう詩を読んだか、すっかり忘れているけれど。

こんなことは、どれだけ書いてもしようがないか。

もうひとつ思い出すことは、たした帷子耀は山口哲夫と同時に現代詩手帖賞を取ったと思う。そのとき山口哲夫は「帷子耀の露払いとして」というよう受賞のことばを書いていた。

誰もがみんな、帷子耀に驚いていたということだけは確かだ。

そういうことを脈絡もなく、ただ思い出す。

特に脈絡にしたいというわけではない。つまり、その時代の「テキスト」をもう一度見渡したい、時代をテキストとして読み直したい(誤読したい)という気持ちになるわけではないが、なつかしい。

この最後は、最初と同じように「比喩」になっていく。こういう部分は帷子耀の「本領」ではないかもしれないが、あの時代を象徴しているなあ、とも思う。抒情が過激と同一視されていた。

そういうことも思い出す。

青春をしてみたい、という気持ちになる。

ただ、「現代詩手帖」一月号の寄稿をなどを読むと、帷子耀は、とてもとても気配りをする人というか、「配慮」がありすぎて、それが気になってしようがない。もう誰にたいしても聞き配りをしなくてもいい年齢だと思う。いまこそ、もっと暴力的になればいいのに、と思う。他人の詩なんか全部否定して、自分の志田家が美しい、正しいと宣言してしまえばいいのに。詩人全部と喧嘩すればいいのに。

気配りのことばを読むと、五十年前の暴力は、もしかすると、その時代に「迎合した暴力」だったのかもしれない、とちょっとがっかりする。

とても頭のいい人なんだと思う。

いまごろになって「頭のいい人」という批評は帷子耀にとって不本意だと思うけれど。私もそういうことばを帷子耀に書こうとは思っていなかったが、つい、そういうことばが出てしまう。

また書いてしまうが、「文学」なんて、「芸術」なんて、全部ぶっ壊してしまえばいいのに。高校時代、私が帷子耀に感じたのは、そういうことだったと思う。第一印象から、私は逃げられないので、そう思う。不可能なかっこよさをもう一度見せてほしい。

*

「高橋睦郎『つい昨日のこと』を読む」を発行しました。314ページ。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ここをクリックして2500円(送料、別途注文部数によって変更になります)の表示の下の「製本のご注文はこちら」のボタンをクリックしてください。

なお、私あてに直接お申し込みいただければ、送料は私が負担します。ご連絡ください。

「詩はどこにあるか」10・11月の詩の批評を一冊にまとめました。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074787

オンデマンド形式です。一般書店では注文できません。

注文してから1週間程度でお手許にとどきます。

*

以下の本もオンデマンドで発売中です。

(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)

嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512

(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)

読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009

(3)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)

『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455

(4)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)

2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977

問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com

帷子耀の作品をはじめてみたのは大学受験が終わったあとだった。

受験の帰りに、坂出の池井昌樹の家へ立ち寄った。そこで「詩学」と「現代詩手帖」を知った。池井は「詩学」の投稿欄の常連だった。投稿欄を卒業していたかもしれない。ちょうど選者が山本太郎や宗左近らから、谷川俊太郎らにかわったころだった。私は「詩学」を見せられた。池井は「トマト」が出てくる詩を書いていた。谷川が「これはいったいなんだ」というような感想を言っていて、池井が怒っていた、ということを覚えている。谷川なんか嫌いだ、と言っていた。いまは大好きな詩人のひとりらしいが。

で、そのあとの大学に入るまでの短い春休み。氷見の書店で一冊だけある「現代詩手帖」を見た。帷子耀は「私刑」(初出「妃」20号、9月)と同じように、逆三角形の形になる詩を書いていたような気がする。違う作品だったかもしれない。逆三角形の形になる詩を読んだのは、もっとあとかもしれない。けれど、その形がとてもおもしろいと思ったので、印象に残っている。

そのあと、富岡多恵子が形ができすぎているというような批評をしていたこともなんとなく記憶に残っている。

でも、詩を読んだ記憶はあまりない。難しすぎてわからなかったということかもしれない。気がつくと、帷子耀はどこにも詩を書かなくなっていた。

その詩人が、突然復活してきた。

その「私刑」。

傷

咲く

ごとく

蜂起する

不敵な真実

毛深い憎悪を

拳にそよがせて

「私刑」、暴力によってできた傷が鮮烈に開く。「咲く」という動詞が「花」を思い起こさせる。開花するときの力は「蜂起する」という動詞へと引き継がれてゆく。「不敵」ということばがそれを引き継ぎ、さらに「憎悪」というものを浮かび上がらせる。「憎悪」は名詞ではなく「憎悪する」という動詞として響いてくる。そのせいで「不敵」のなかから「敵」という漢字が独立して動き「敵対する/敵になる/敵として戦う」というような動詞にかわる。「憎悪」「戦い」は「拳」に引き継がれ、「そよぐ」ということばを引き寄せる。「そよぐ」は「戦ぐ」と書くと思う。

このイメージの連鎖は、衝撃的である。頭が、あるいは目がといった方が正確だろうか、くらくらする。度の強い眼鏡をかけてみる風景のように、ゆがんだまま、脳の中にこびりつく。

私の読み方は「誤読」かもしれないが。

ここまでは、なんとなく「比喩」の動きを感じ取ることができる。ことばにならないものを、ことばの力を借りてことばにしようとしているという「暴力」を感じる。

高校生のときに感じたのは、たぶん、そこまでだ。

いまも、そこまでだが。

私の同世代には、秋亜綺羅がいて、池井、本庄ひろしと三人が、いわば三羽がらす。帷子耀は大活躍していて、三羽がらすではなく、「鶴」というか、エリートだった。ことばの暴力という点では、秋亜綺羅の方がなじみやすかった。論理でことばが動いていたからだ。(池井は、どちらかというと古くさく、本庄は高踏派という感じだった。)私に理解できる暴力を帷子耀のことばははるかに突き抜けていた。

あ、脱線した。

帷子耀の暴力は、高校生の私にはとてもついていけなかった。

詩の引用をつづける。

暗文ばかりの夏は

暗くふくらみかけた

手錠のように鳴りつぎ

完黙を 羽交締めにする

みずみずしい風の咽喉笛に

そおら 茫々と銃声を吸わせ

はじめたぞはじめた受洗を逃れ

けれど心血でない何かで洗われた

こうつづいていくと、何が何かさっぱりわからなくなる。「暗文」ということばを私は知らない。(高校生のときは、もちろん知らない。)次の「暗い」ということと連続しているのだろう。そして、それは「私刑」の「暗い」感じにつながっていると思うが。

「手錠」や「完黙(完全黙秘?)」は犯罪を匂わせる。「羽交締め」は拷問(私刑)を連想させる。暴力が渦巻いている。「咽喉」という肉体のかんじと「笛」の結合は悲鳴を暗示させる。

でも、これは単なるイメージであり、「誤読」にさえなっていないね。

それなのに。

「そおら」ということば、その掛け声のようなものに、なまなましい「肉体」を感じ、あ、ここはいいなあ、と思う。こういうことばの動かし方をまねしたいなあと、今でも思う。きっと高校生のときは、もっと強烈に印象に残ったと思う。

いや、どういう詩を読んだか、すっかり忘れているけれど。

こんなことは、どれだけ書いてもしようがないか。

もうひとつ思い出すことは、たした帷子耀は山口哲夫と同時に現代詩手帖賞を取ったと思う。そのとき山口哲夫は「帷子耀の露払いとして」というよう受賞のことばを書いていた。

誰もがみんな、帷子耀に驚いていたということだけは確かだ。

そういうことを脈絡もなく、ただ思い出す。

特に脈絡にしたいというわけではない。つまり、その時代の「テキスト」をもう一度見渡したい、時代をテキストとして読み直したい(誤読したい)という気持ちになるわけではないが、なつかしい。

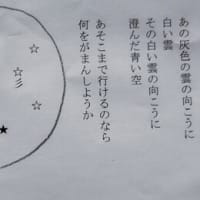

少し吐きました

血ばかりです

そう書けば

向日葵の

ごとく

開け

傷

この最後は、最初と同じように「比喩」になっていく。こういう部分は帷子耀の「本領」ではないかもしれないが、あの時代を象徴しているなあ、とも思う。抒情が過激と同一視されていた。

そういうことも思い出す。

青春をしてみたい、という気持ちになる。

ただ、「現代詩手帖」一月号の寄稿をなどを読むと、帷子耀は、とてもとても気配りをする人というか、「配慮」がありすぎて、それが気になってしようがない。もう誰にたいしても聞き配りをしなくてもいい年齢だと思う。いまこそ、もっと暴力的になればいいのに、と思う。他人の詩なんか全部否定して、自分の志田家が美しい、正しいと宣言してしまえばいいのに。詩人全部と喧嘩すればいいのに。

気配りのことばを読むと、五十年前の暴力は、もしかすると、その時代に「迎合した暴力」だったのかもしれない、とちょっとがっかりする。

とても頭のいい人なんだと思う。

いまごろになって「頭のいい人」という批評は帷子耀にとって不本意だと思うけれど。私もそういうことばを帷子耀に書こうとは思っていなかったが、つい、そういうことばが出てしまう。

また書いてしまうが、「文学」なんて、「芸術」なんて、全部ぶっ壊してしまえばいいのに。高校時代、私が帷子耀に感じたのは、そういうことだったと思う。第一印象から、私は逃げられないので、そう思う。不可能なかっこよさをもう一度見せてほしい。

*

「高橋睦郎『つい昨日のこと』を読む」を発行しました。314ページ。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ここをクリックして2500円(送料、別途注文部数によって変更になります)の表示の下の「製本のご注文はこちら」のボタンをクリックしてください。

なお、私あてに直接お申し込みいただければ、送料は私が負担します。ご連絡ください。

「詩はどこにあるか」10・11月の詩の批評を一冊にまとめました。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074787

オンデマンド形式です。一般書店では注文できません。

注文してから1週間程度でお手許にとどきます。

*

以下の本もオンデマンドで発売中です。

(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)

嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512

(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)

読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009

(3)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)

『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455

(4)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)

2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977

問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com

| 帷子耀習作集成 |

| クリエーター情報なし | |

| 思潮社 |