「日本愛書會」は蔵書票普及のために1943(昭和18)年に創設され、最初は「日本愛書會」、1957(昭和32)年からは名称を「日本書票協会」に改められた、歴史のある組織です。会報と「書票暦」(書票とカレンダーの組み合わせ)を頒布してきました。私も一時加入していました。

その頃は、著名な作家に作成を依頼しても、そんなにべらぼうな金額ではありませんでした。版画制作の「本業」の「余技」として、比較的安価で作成していただけていたのが、書票の世界に新規参入してきた作り手が増えるにつれて、「えーっ、それはないだろう」というぐらいの作成依頼費の高額化が定着し始めました。作成依頼の頻度が落ちれば、新しい自票が増えないので、当然のように同好の士との交換熱も冷めていき、退会しました。

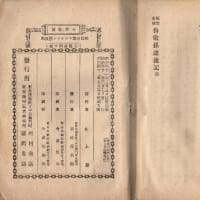

まだ盛んに活動していた頃に、入会する前の古い「書票暦」を集めようとした時期がありました。紹介するのは、そのときに古書店から入手したものです。当時の納品書が挟まっていたので、購入時期は1994年だということが分かります。

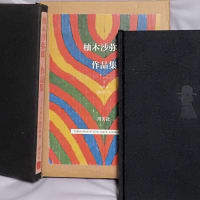

1948(昭和23)年から1952(昭和27)年までの5年分を、会員が各年ごとに手作り製本して12か月分の暦を貼り込んであります。但し、最後の1952年は前半の1月~6月までの暦で終わっているのは、当時は年2回の発行だったからでしょう。さらに同じ装幀のその5冊は、紙帙に収めてあります。手作りされた方の几帳面さが現れています。

書票は1年に12枚あるので、全部紹介すると54枚にもなるので、1年分3~4枚をピックアップして紹介します。

1948(昭和23)年 の私製アルバム(以下、同じ装幀なので省略します)

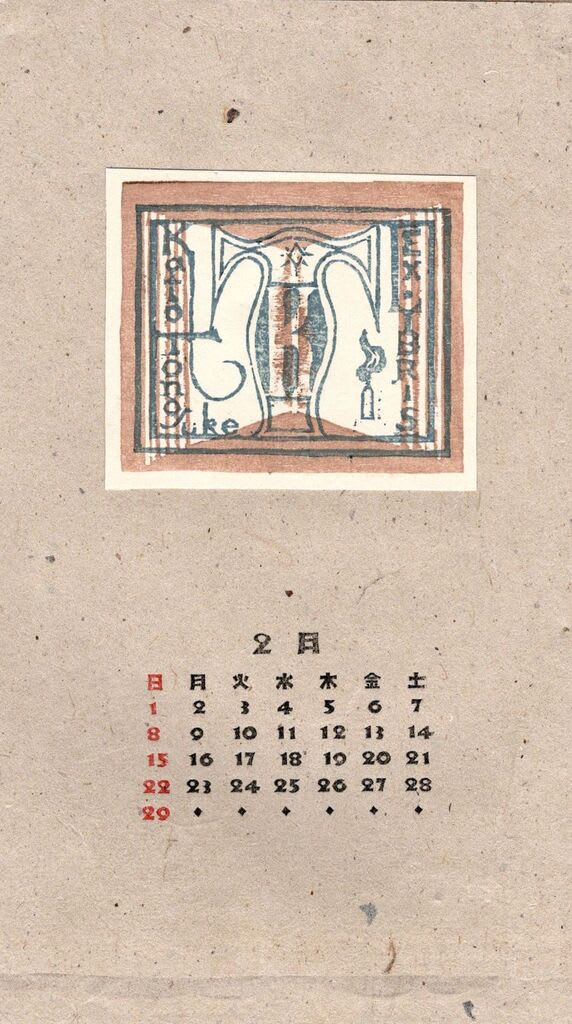

2月 恩地孝四郎 作

3月 武井武雄 作

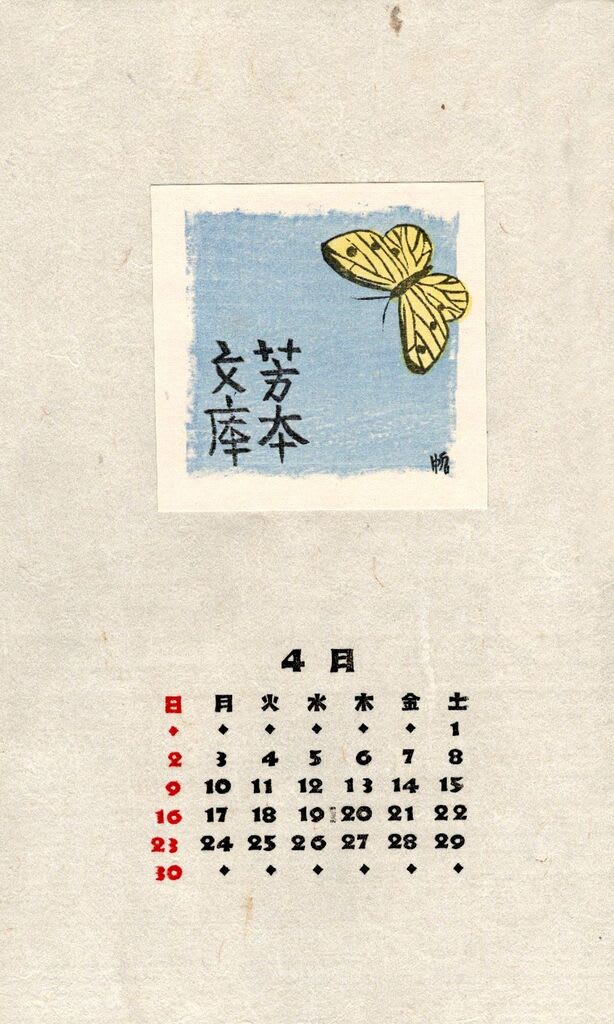

4月 前川千帆 作

1949(昭和24)年 1月 川上澄生 作

2月 畦地梅太郎 作

5月 関野凖一郎 作

6月 初山 滋 作

1950(昭和25)年 1月 恩地孝四郎 作

3月 武井武雄 作

4月 前川千帆 作

1951(昭和26)年 1月 川上澄生 作

4月 武井武雄 作

6月 畦地梅太郎 作

9月 芹沢銈介 作

1952(昭和27)年 1月 初山 滋 作

2月 逸見良之助 作

3月 武井武雄 作

【画像追加 2025-03-16】

日本書票協会発行『書票暦図録 1943-2014 附録・日本書票のあゆみ』2016年3月10日発行

1993年までの書票暦の紹介はモノクロですが、1994年~2014年までのものはカラーで紹介されています。

今はこういう紙もののぜいたく品が少なくなりました。

世の中、デジタル化で「紙もの」をありがたがる人がどんどん減ってきていますね。紙の風合いを感じてほしいです。