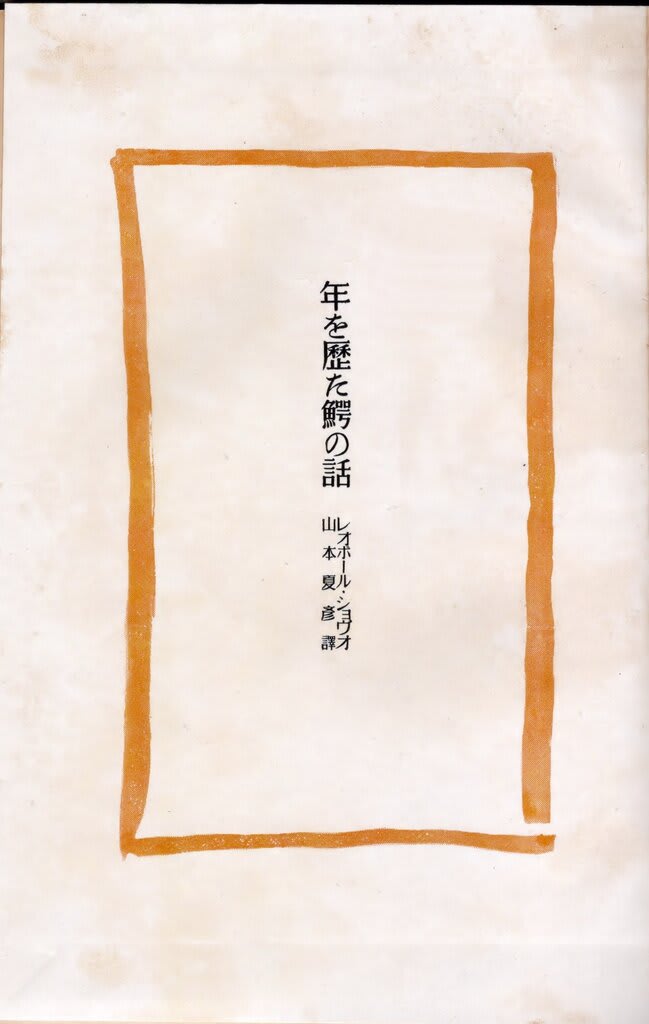

レオポール・ショヴオ/山本夏彦/訳 昭和18(1943)年7月10日再版 櫻井書店

この本の初版(昭和16(1941)年7月5日発行)は、前に紹介しました。

⇒こちら(内容をさらに追記し、入手可能な本は現在の定価に修正しました) その本の再版本です。初版本と並べて撮影しようと思ったのですが、いつものように、どこに埋もれてしまったのか……。

今回紹介する再版本も、ジャケットがありません。(表紙にはシミ、キズが多いので修正してあります)初版と同様に縦判です。

初版に比べて、判型がひと回り小さくなっているようです。

発行時期は、太平洋戦争末期ですから、そのころの窮状と混乱が奥付に現れていました。初版は昭和16年7月5日発行ですが、この再版本では、それよりも早い6月25日発行と誤記しています。

奥付ページに貼り付けてあるのは、上部の「検印」紙だけではなく、発行日の部分にも、別の紙が貼り付けてあります。

その部分を拡大します。

「定價」の表示部分が3行にわたって表示されています。

「定價」の頭に「停」の字が丸で囲われているものがついています。

2行目の「特別行爲税相當額 十錢」というのは?? なんでしょう。

調べてみると、国税庁のHPで、戦時下の「特別行為税」について以下のように解説されていました。

「特別行為税は、アジア・太平洋戦争末期の昭和18(1943)年から同21(1946)年にかけて、写真の撮影現像、調髪と理容美容などの整容、被服類の仕立てや染色・刺繍、書画の表装及び印刷製本といったものを「特別行為」として課税対象にしていた国税です。

日中戦争の泥沼化、日米開戦による世界大戦化を背景に、1930年代後半から大蔵省は、「巨額の戦費を調達すると同時に国民の奢侈的な消費生活を抑制させるために、間接税を中心とする大増税を断続的に決行していました。こうした一連の政策の中で創設された特別行為税について、当時の新聞は、奢侈とみなされた商品や行為に対し罰金並みの「禁止的高率」を課すものであると報じています。税率は、印刷製本が20%、その他は全て30%に設定されて (以下略)」

1行目の「定價」の頭に「停」の字が丸で囲われているものは、推測すると、一応決めた定価ですが、それが戦時下の特別税が設定されたことで「停止」されていて、通常の定価に「特別行為税」の20%が加算される分が10銭で、店頭での販売価格は2円40銭ということなのでしょうか。

初版の奥付を改めて見てみると、定価2円30銭の下に「停」の字を丸く囲んだ印がありました。私の推測は的外れだったのかもしれません。

いずれにしても、「贅沢は敵だ」という矛先が書籍にも向けられていたということだと思います。

しかし、「特別行為税」が20%だとすると、2円30銭の20%は46銭ですから、合計定価は2円76銭になるはずで計算が合いません。税率が20%になるまでに段階的に変化したのかもしれません。(その経緯を確かめようと、国会図書館所蔵の漢字カタカナで記された資料を見てみました。廃止になるまでの間に何度か改正された文面を解読しようと試みましたが、読めたとしてもその内容を理解するのは無理だということがすぐにわかったので、諦めました)

表題紙(入手した本には蔵書印があるので、修正してあります)

この本にはオモテの見返し紙に某医科大学生〇〇という氏名ゴム印が押してあり、その名前で検索すると、その医科大学卒業後、母校で名のある地位にあった方だということが分かりました。 また、昭和19年10月19日にこの本を読了されたことも巻末の書き込みによって分かります。ご存命だと100歳を超えている計算になります。1冊の本の来歴は、じつに奥が深いです。

※ 再版本が入手できたので、初版本を取り上げた記事に一部加筆しました。