星新一氏はその生涯で1000篇を超えるショートショート作品を残しました。

ほかにもたくさんのエッセイがあり、その全容は把握しきれません。

作者から出版社に渡された原稿は、入稿作業が済むと出版社にとっては「いらなくなる」ものです。ただ、作者は原稿用紙に書かれた「内容」を出版契約(雑誌の場合はほとんどが口約束で、契約書を交わすことはありません)に基づいて出版社に渡すもので、原稿用紙自体は作者の所有物ですから、用が済んだ後は出版社は作者に返却しなければならないものです。

ところが、原稿を返却しない出版社も多数あり、途中でとん挫した出版社から大量の肉筆原稿が市中に出たことがあります。また、編集者が亡くなった後に、遺品と一緒に肉筆原稿が流出したこともあります。

ここで紹介したのは、星新一さんがファンクラブの大会のために寄贈してくださったものですから、由緒正しいものです。

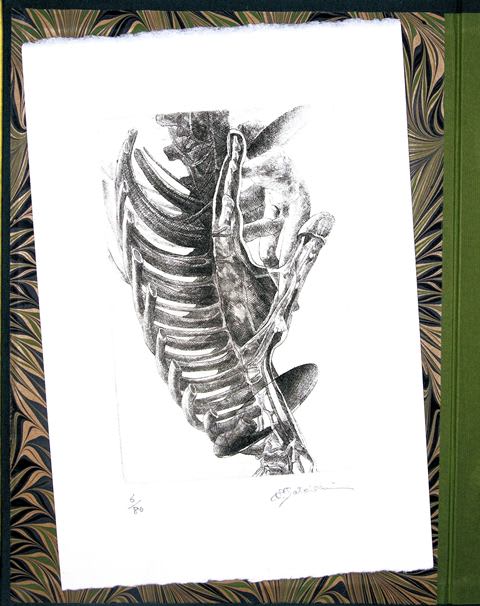

「別冊小説新潮」1978年夏号に掲載された「断食へのトリップ」の下書き原稿です。

肉筆原稿ではありますが、そうそう目にすることのないものです。星さんは締切日を守ることで知られていますが、後で紹介する出版社に渡した原稿の字体は、原稿用紙のマス目いっぱいに書かれた読みやすいものであるのに比べ、この下書き原稿の字体は、小さく弱弱しい感じがします。アイディアのメモの字体と同じようです。

講談社から1978年に刊行された『きまぐれ体験紀行』に収録されています。