ネットオークションで本を探すことが多いのですが、出品本の不可解な説明文に、「ん??」となることが多い、このごろです。

例えば――

◆「〇〇ページ付近に落丁があります。ページの欠損はありませんが、予めご了承ください」

そもそも「〇〇ページ付近」って、いったい何?

落丁があるのに、ページの欠損がないとは、どういうこと?

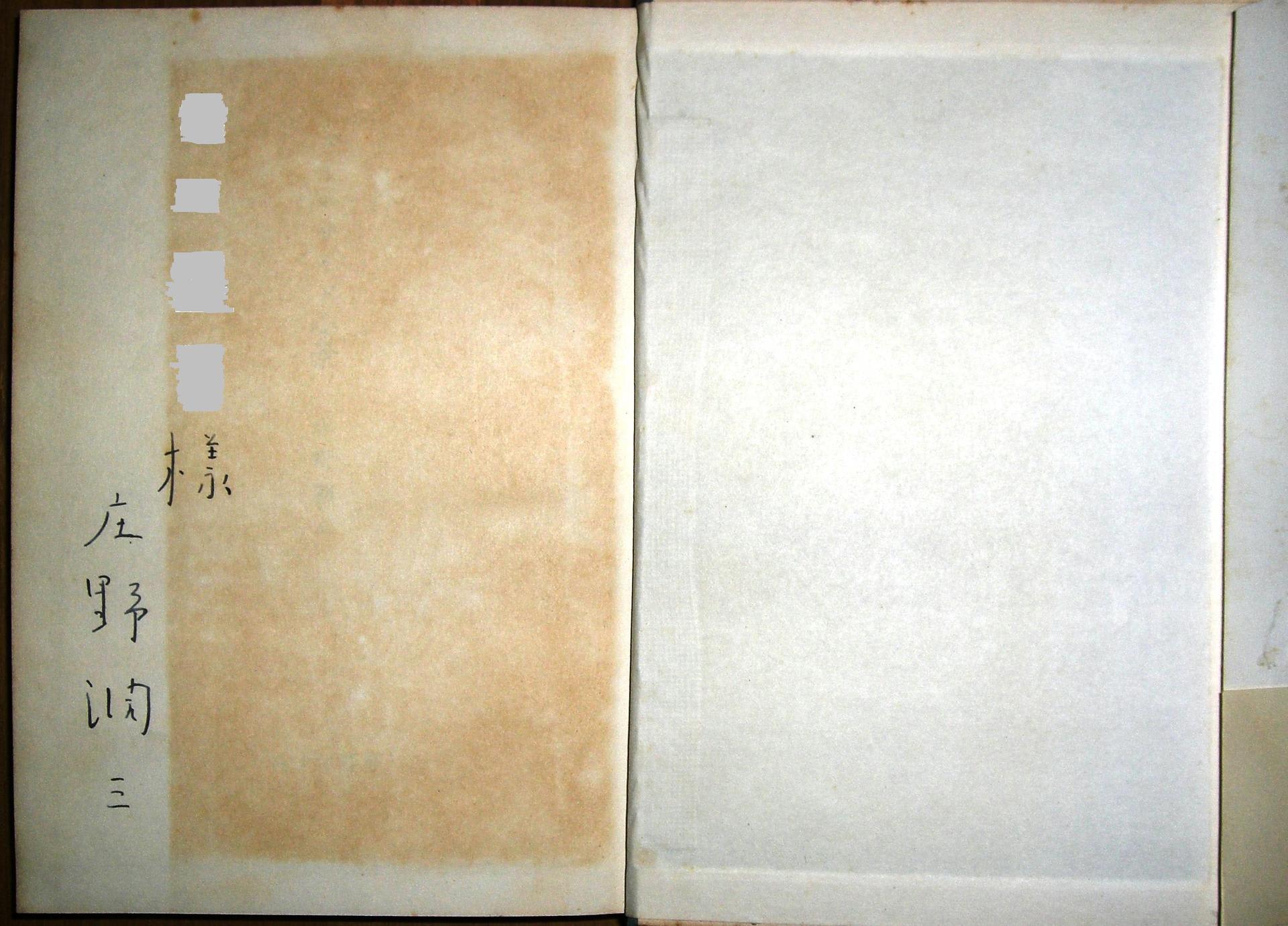

出品写真を見ると、〇〇ページを含む1折の綴じが外れていました。

「落丁」というのは、8ページもしくは16ページ分が製本段階で抜け落ちている状態ですから、こんな時は、「〇ページ~◇ページの1折が綴じから外れています」とでもすればいいのでしょう。ちなみに、折の順番が前後している場合を「乱丁」といいます。

◆「単行本」としてある出品本。その写真を見ると、〇〇文庫とある「文庫本」

説明文を書き間違えたのか、写真を貼り間違えたのかと思うと、そうではなく、その出品者は「単行本」という語の使い方を間違えていることが分かりました。

◇本の説明に「ジャンク品」??

パソコンやカメラ、オートバイや車の部品、家電製品など、可動かどうかは保証の限りでなく、故障していても部品取りなどに利用できる(かもしれない)ものの出品に「ジャンク品」と表示されますが、本に「ジャンク品」はおかしいでしょ。