『日本蔵書印考』小野則秋/著 文友堂書店/発行 昭18(1943)年7月20日/発行(2000部)

本書の著者、小野則秋(1906~1987)を調べてみると、「同志社図書館人物誌」に略歴等がありました。

私立中学入学後、病を患って退学するものの、独学で検定試験をパスして教員免許を取得して市立図書館司書になり、その後、同志社大学図書館司書に就任し、退職までの間に文部省嘱託講師として長きにわたり図書館司書・司書補講習の講師として尽力し、退職後は佛教大学図書館長、京都外国語大学教授として図書館司書課程を構築したとあります。

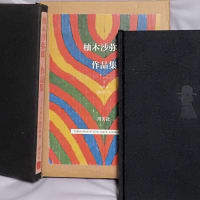

本書は「著者自装」とあり、表紙カバーに吐魯蕃(トルファン)出土の鄭注論語残簡を選んだり、見返しの蔵書印は著者の選択によるものと思われます。

表紙ジャケット

ジャケットを外した表紙

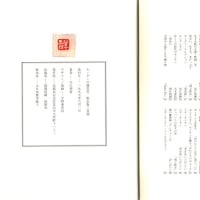

オモテ見返

ウラ見返

目次

著者は「蔵書印と日本文化」の項で次のように述べています。

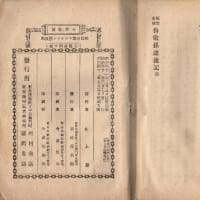

「書物に対する愛書家の観念は、その意識の上に強弱の差こそあれ、東西共に共通したもので、蔵書印は東洋独特の風習であるが、西洋には之に代るものとして蔵書票即ちエキスリブリス(Exlibris)なるものがある。このエキスリブリスといふのはラテン語の「わが蔵書の一つ」といふ意味で、その所蔵者の姓名や家の紋章、或は徽号、文句等を図案化して印刷した紙片で、これを書物の見返又は表紙等に貼付する方法である。我が国に於ても江戸時代より一部蔵書家の間に行はれ、殊に増上寺の各子院にはこれが旺に使用されたものと見え、慧照院・聴松庵・安民窟・清凉室等の舊蔵本の表紙にこの蔵書票を見るが、此処に掲げたものは聴松庵の蔵書票で、この蔵書票は我が邦の蔵書票としてはその使用年代の最も古いものの一である。」

増上寺の蔵書票

蔵書票について知ろうと思って購入したはずなのですが、「買って満足」の悪い癖で、これまでちゃんと読んだことがありませんでした。

【告知】

gooブログが終了ということで、本ブログの更新は5月28日掲載の記事までとします。