京王百草園の帰りに谷保天満宮へよってみました。

谷保天満宮鳥居

所在地:東京都国立市谷保5209

御祭神

菅原道真公・菅原道武公

由緒

昌泰四年右大臣菅原道真公筑紫太宰府に左降の折、第三子道武公は武蔵国多摩郡分倍庄栗原 郷(現国立市谷保)に配流せられた。 延喜三年父君薨去の報に、道武公は思慕の情から父君の尊容を刻み鎮座したのが起りであ る。 天暦元年京都北野天満宮造営の折、当社の威霊を奉上され村上天皇の勅により神殿を造営さ れ官社に列せられる。建治三年後宇多天皇の勅により藤原経朝書「天満宮」の扁額を納めら れる。 その後、道武公の裔孫津戸三郎為守は源頼朝に仕え数々の武功を立てるが、養和元年 十一月三日旧来の地(現国立府中インター付近)より神殿を現在の地に遷し、太宰府に模して梅香山安楽寺を興し、 社務六院を置き祀典を司どった。 明治十八年には府社に昇格し東日本における天満宮としては最も古く、湯島天神、亀戸天神 とならび関東三天神と称される。

参道を進みます。残雪がまだ残っています。

参道を進むと右手に鳥居があり境内社があります。

左から稲荷神社、淡島神社、蒼守稲荷神社となります。

手水舎

立川崖線に沿って造られているため、石段を下り進むと右手に拝殿があります。

画像の左の建物は社務所で二階が宝物殿となっているそうです。

湯島天満宮と同じように牛の像があります。

拝殿

右側の狛犬前にもう一体、牛の象がありました。

そして絵馬がたくさん奉納されています。

ちなみにこの日は都立高校の入試試験日だったようです。

拝殿奥へ進むと御社殿が見えてきます。

御社殿うらに境内社五社があります。

稲荷神社、妙義神社、日吉神社、熊野神社、天照大野神宮

一番左側の祠は三郎殿

また6月くらいには周囲をあじさいが咲き誇ります。

厳島神社

弁天池

こちらの池も湧水だそうですがすくないときはポンプアップで補水しているそうです

鯉や鴨が泳いでいます。

きれいな水ですね。

常盤の湧水

厳島神社の裏側にあります。石段を降りてみましょう。

水面に空と木が映っています。

さすがは東京の名湧水57選に選ばれているだけのことはあります。

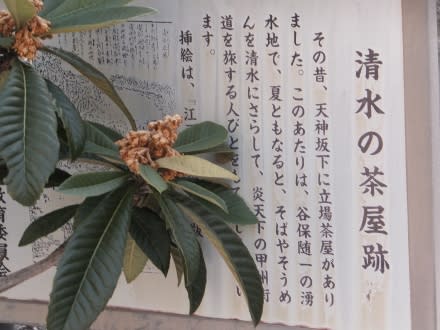

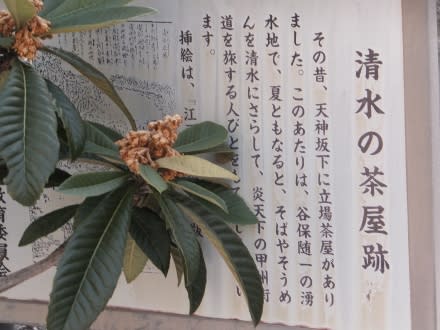

さて、ここで湧水繋がりで少し谷保天満宮を離れ、甲州街道下の歩道をくぐり「清水の茶屋跡」へ行ってみましょう。

今では民家の入り口にあります。水はもう流れていないようですが今日は残雪がありました。

再び谷保天満宮に戻ってきました。厳島神社の前にも鳥居があります。

この滝は人工に造られたものでしょうね。

しかし白梅が見事に咲いていました。

そしてふと上を見上げると鶏がいました。放し飼いにされていて今日は一羽も見かけないと思ったらこんなところに丸くなっていました。

筆塚

神楽殿

そしてこちらの谷保天満宮にも梅林があります。

約350本のあるそうでまだ5~6分咲きといったところでした。

和魂漢才

梅林を入って左手の小高い所にあり、黒花崗岩の大きく立派なものです。菅公1075年大祭奉賀事業の1つとして、昭和52(1977)年に建立されました。和魂漢才の文字は、菅公

の裔孫(えいそん)太宰府天満宮宮西高辻信貞氏の揮毫によるもので、五角形の台石には、菅公御遺戒が彫られています。

まだ満開ではありませんでしたが紅梅がいい色をしています。

参集殿

参集殿前の駐車場の脇に境内社の第六天神社があります。