ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「こちら監視所、輸送列車が到着したぞ」

「ポイントを切り替えろ

もうベルリンには戻らんぞ」 つづく

つづく

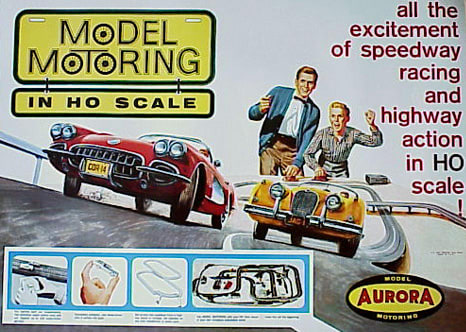

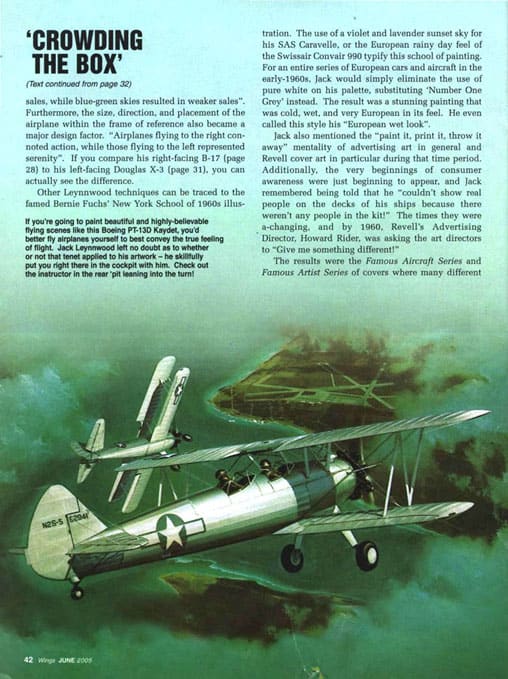

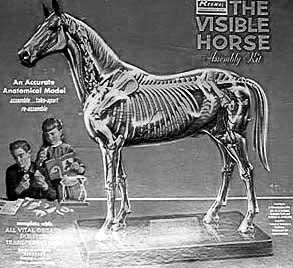

オーロラ・スロットカーの

素晴らしきボックスアート&広告集

かつて、アメリカ(日本もそうだったが…)で一大ブレイクしたのが

スロットカー。

メーカーのMODEL MOTORINGとオーロラが提携して発売したアイテムの

ボックスアートや広告をご紹介しよう。

レースの興奮が、ビンビン伝わってくる秀逸な絵だ。

こんなボックスアートを見せられたら、クルマ好きの男の子は

イチコロだ。クリスマスのプレゼントは、これっきゃない。

これをねだられる親はたまったものではないが、世の中

大ブームとなれば、渋々買ってやらざるを得ない。

スロットカー自体は、HOスケールなので小型なのだが、

レースの迫力を出すため、クルマのアングルとか人物の

表情とかを、イラストレーターはよく研究して描いてる。

とても優秀な人物だと思う。

お客さんの購買意欲を高めるのも、イラストレーターの

腕次第…ということだろう。

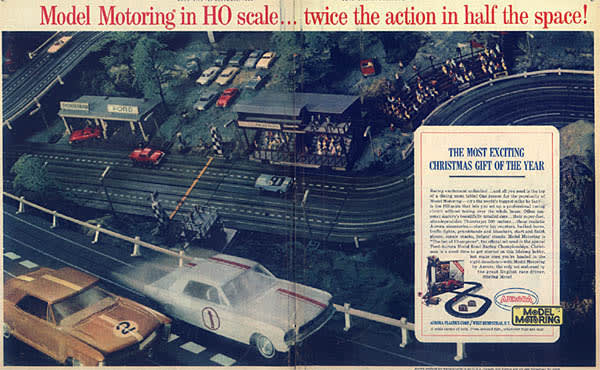

これも、レースが超盛り上がっている雰囲気を伝える優れた絵だ。

右端の人物など、完全にのめり込んでいる。

子どもが何かに熱中しているときの顔って、こんな感じだ。

ポケットから財布が盗まれたとしても、けっして気がつかないだろう。

パパの熱烈なる声援も、聞こえてきそうだ。

上の絵とは異なるバージョン。

パパの左側にはママ(?)、背後には顔だけのギャラリーの姿が

見える。クルマもフォードの新型(当時)に変更されている。

サーキットの雰囲気モロ出しのアートがメッチャいい。

しかも、描かれているのはフォードの「ムスタング」だ。

いまでは「マスタング」というのが正しいようだが、

オジサンにとっては、誰が何といおうと「ムスタング」なのだ。

1968年公開のアメリカ映画『ブリット』では、マックイーンが乗る

ムスタングのハデなカーチェイスが話題を呼んだが、これを見たら大人でも

このスロットカーを買ってみようと思ってしまう。

ちなみに『ブリット』のDVDは、こちら。

『ブリット』といえば、カーチェイスシーンが有名。

マックイーンが乗るムスタングGT390と犯人のダッジ・チャージャーが

サンフランシスコの坂道をジャンプしながら駆け回る場面は、よかった。

このカーアクションは、当時メチャ刺激的だった。

http://www.youtube.com/watch?v=p-y1VUdnQXo

マックイーンの代表作のひとつが

これ。本格的カーレース映画として

臨場感たっぷりに描かれていた。

『栄光のル・マン』

http://www.youtube.com/watch?v=xw1ma7c1Hs8&feature=related

もうひとつ、彼が出演する映画で忘れてならないのが『大脱走』

バイクで逃げるシーンが最高!鉄条網を飛び越えるシーンは、スタントマンが

やったらしいが、それでもきわめて印象的だ。

http://www.youtube.com/watch?v=gFTVaOTviP4&feature=related

以下、オーロラ・ムスタングの広告3点

バイクのスロットカー、いやスロットバイクもあった。

アメコミ風広告は、見ていて楽しく、

しかも、きわめて巧妙な広告でもある。

なぜなら、アメコミ雑誌の中にこの手の広告を

さりげなく仕掛けておくと、子どもたちは何の

抵抗感もなく受け入れてくれる。

あたかも掲載されているコミック作品の延長で

あるかのような感覚で、広告を見てくれるのだ。

そのためかオーロラばかりでなく、レベルやモノグラム、

その他メーカーも、いろいろ手法を凝らした広告を

掲載している。

オーロラ・スロットカー トラの巻

筆者のトーマス・グラハムというオジサンは、アメリカプラモの

ライターとして、けっこうメジャーらしく本書以外にも、レベル、

モノグラム、オーロラに関する書籍を書いている。

YouTube チョッと気になるクルマ映像集

ポンティアック1959年型広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=U1nrOFRyi5U&feature=channel

1957年型キャデラック広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=hxyQKhp8N4U&feature=related

キャデラック・エルドラドブロアム映像

http://www.youtube.com/watch?v=dvYTujgDfZA&feature=fvwrel

1957年型シボレー広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=-7xSIu0NI3A&feature=related

1956年シボレートラック広告映像(当時)パート1

http://www.youtube.com/watch?v=yWJkUAN7rtQ&feature=related

1957年シボレートラック広告映像(当時)パート2

http://www.youtube.com/watch?v=XDZm7w-IovM&feature=related

1954年型マーキュリー広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=Pj-FHvN8dX4&feature=related

古き良き時代のアメ車映像

http://www.youtube.com/watch?v=ukFQuGvYC7o&feature=related

1958年型プリマス広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=IQG9-hA6BkQ&feature=related

1957年フォード・コンバーチブル広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=BDw2m-eB7rs&feature=related

1957年型エドセル広告映像(当時) このクルマは、フォード最大の失敗作といわれる。

http://www.youtube.com/watch?v=ULuXAIpAZuU&feature=related

1956年型ダッジ広告映像 3人の空軍パイロットが自宅からクルマでご出勤。

3機編隊ならぬ3両編隊(?)で基地に到着。各自戦闘機に搭乗し、3機編隊で

発進するというストーリーが笑える。

http://www.youtube.com/watch?v=1kVpTSj0gv0&feature=related

1956年型ダッジ広告映像 クルマの製造シーンが興味深い。

http://www.youtube.com/watch?v=D6Lh0unNoTI&feature=related

1955年ルマン24時間耐久レース 壮絶な事故現場

http://www.youtube.com/watch?v=Wa1VfvOa1x4

1955年ルマン24時間耐久レース 事故映像 会場は大パニック

http://www.youtube.com/watch?v=CTd60AERIKU&feature=related

メッサーシュミットの三輪自動車広告映像

http://www.youtube.com/watch?v=w46gw8YMTeA&playnext=1&list=PL470361A76A3C69B2

ハインケルの三輪自動車映像

http://www.youtube.com/watch?v=4wBi5joR89U

BMWのバブルカー広告映像

http://www.youtube.com/watch?v=6PBGHQSCxUQ&feature=related

BMWのバブルカー広告映像2

http://www.youtube.com/watch?v=wQtytMazuhY&feature=related

BMWのバブルカー広告映像3

http://www.youtube.com/watch?v=UASfWHHe4ds&feature=related

ケッテンクラート 生産・オフロードテスト走行映像

http://www.youtube.com/watch?v=XMf26-oRw70&feature=related

ケッテンクラート オフロード走行映像 バツグンの悪路走行性を証明

http://www.youtube.com/watch?v=iQeNEnNA1Po&feature=related Wikipedia

Wikipedia

あのFuturaがニューヨークへやって来た 当時のニュース映画より

http://www.youtube.com/watch?v=lPmruel5AM8&feature=related

Futuraが登場する映画 1959年のグレン・フォード主演『It Started with a Kiss』より

http://www.youtube.com/watch?v=RHMLqe5y7Ag&feature=related

これは貴重、オーロラ・スロットカーのCM映像

シッカリ見るように!

http://www.youtube.com/watch?v=csc6FendZlE&feature=related

その他オーロラCM

http://www.youtube.com/watch?v=O-n3h107eCs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XAwExUlZ6YY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7J_TNvY2WoY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FqvziLOanKY&feature=related

次回の更新は、2月28日夜の予定です。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「鉄道はダメです。ことごとく破壊されました」

「あれを使うしかないだろう。私が、総統の許可をとる。

列車を至急ベルリンに呼び戻せ」

「最初から使えば、こんな失態はなかったぞ。

またしても怠慢が繰り返された。

輸送作戦を立案した者は誰か!

一兵卒に降格のうえ、総統大本営の便所掃除を命ずる!

いますぐだ!!」

1940年8月26日、イギリスはベルリンに対する

初空襲を敢行した。

被害は比較的少なかったが、総統の受けた衝撃は

計り知れないものがあった。

総統は、若き建築家アルベルト・シュぺーアに

爆撃にも耐える鉄道用地下トンネルの建設を命じた。

これをドイツ全土に張り巡らせ、第三帝国の動脈を支えるのだ。

トート機関や国家労働奉仕団に総動員がかけられた。

慢性的な労働力不足を解消するため、ヒトラーユーゲントの

若い力も動員された。

彼らは過酷な条件のもと、突貫工事で完成を急いだ。

1943年以降、ドイツに対する空襲が激化すると、

工事はさらに拍車がかけられた。

しかし、1945年の時点で一部の地下トンネルが完成しただけだった。

繰り返される設計変更、資材不足、労働力不足、さらにはドイツ国内の

あらゆる資源の枯渇が足かせとなってしまったのだ。

しかも総統は、地下トンネルの存在を軍事機密として封印してしまった。

側近の一部の者しか、その存在を知らされていなかった。

使用するにも、そのつど煩雑な総統の特別許可が必要だったのだ。

ベルリンが敵に包囲されようとしている、まさにその瞬間にも… つづく

つづく

※地下トンネルの話は、架空です。

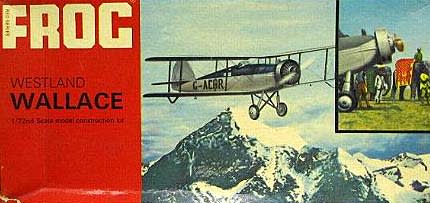

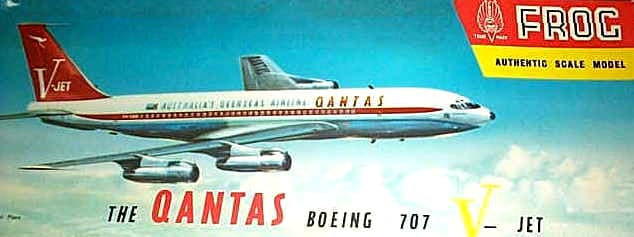

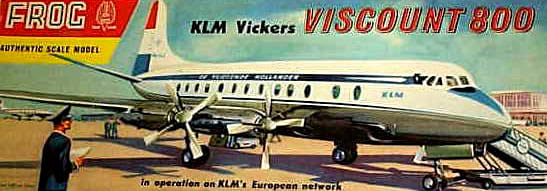

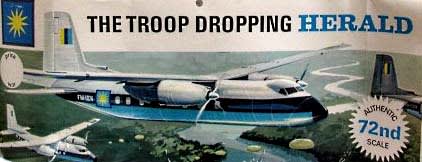

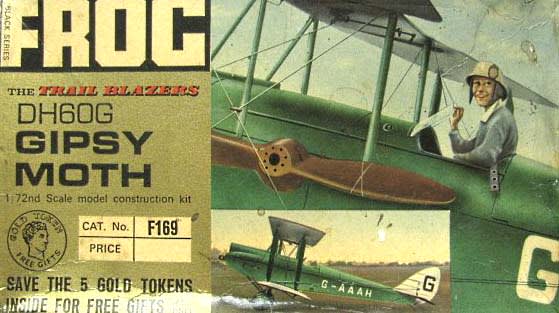

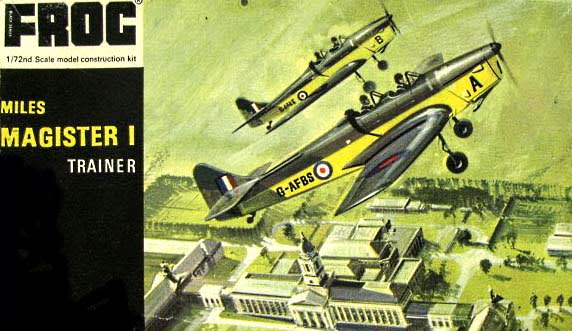

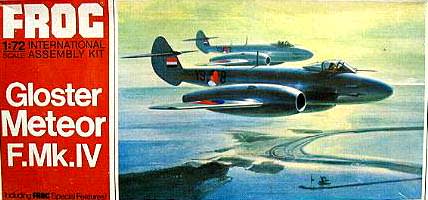

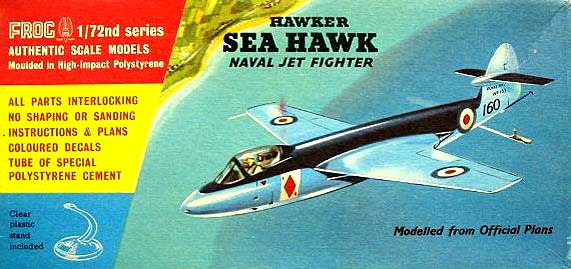

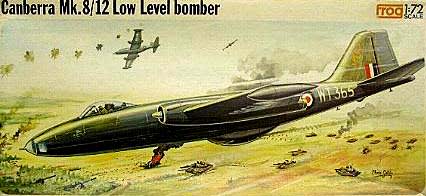

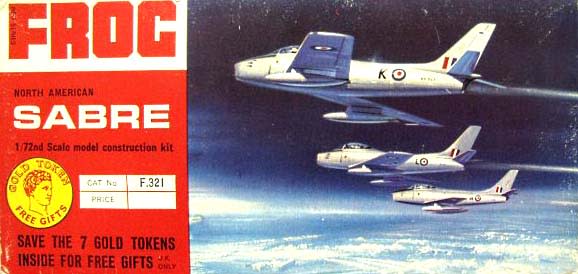

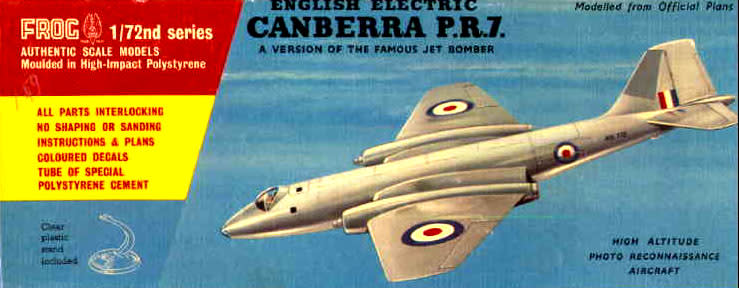

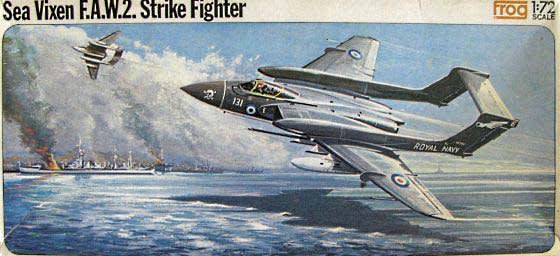

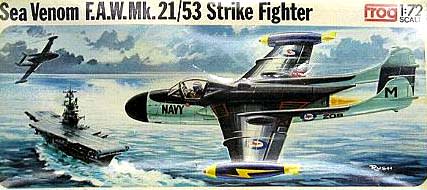

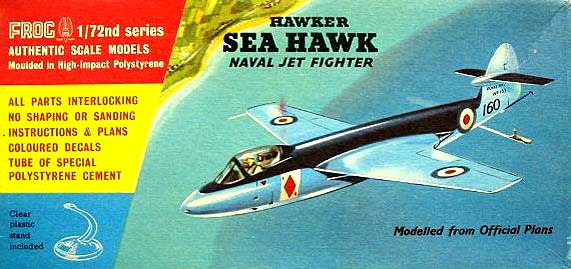

フロッグ・ボックスアートギャラリー

ハセガワ・フロッグ提携時代のフロッグ・ボックスアート展示

このときは、ハセガワ製品がフロッグブランドで発売されていた。

購入した大半のイギリス人は、中身が自国の製品だと

思っていたのではないだろうか。

オマケ・なつかしいハセガワ版ボックスアート

フロッグのいいところは、自国イギリスばかりでなくモノによってはオーストラリアの

マーキングも楽しめるという点だ。

日本製のプラモで、オーストラリア軍のデカール付というのは、ほとんど見当たらない。

ボックスアートを見ることで、オーストラリアは大英帝国の一員として強い絆で

結ばれていることがよくわかり興味深い。

相当地味なアイテムだが、かつてハセガワ・フロッグブランドで国内生産していたのが思い出される。

どれくらい売れたのか、チョッと気にかかる。

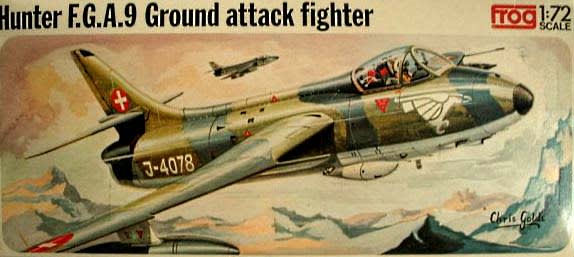

別バージョンのボックスアート。

構図は同じだが、上とはまったくの別モノ。絵の仕上がりは、こちらの方がいい。

レーンウッド先生風ボックスアートがいいな。

もうひとつオマケ

なつかしきハセガワ・フロッグブランドのパッケージ。

タミヤ・MMシリーズのボックスアート風に、背景を白に

している。マルサンの1/50航空機プラモの後期のもの(ボックスサイドが

黒のタイプ)も白の背景だったが、何となく目新しくて新鮮だった。

チョッとひといき イギリスの懐メロ

どうも懐古趣味にドップリ浸かってしまい、申し訳ないです。

髪型や服装に、時代を感じる。

ワシのオカンも、一時期こんなファッションをしていたナ。

ヘレン・シャピロの「悲しきかた想い」を聴きたい方は、こちらへ。

1961年の大ヒット曲!…でも、動画じゃないんだよね。

http://www.youtube.com/watch?v=5I2cG-ed6hw

彼女の古き良きモノクロ動画は…

http://www.youtube.com/watch?v=GvBfm2XPIiw&feature=related

YouTubeやじ馬映像館

当やじ馬考古学が、独断と偏見で選んだ、チョッと気になる映像集。

フェアリー・ガネット実機映像 YouTubeでなければ、多分

映像を見る機会はないかも…

http://www.youtube.com/watch?v=NhZRVc9SS0M

スーパーセイバー・ゼロ距離発進映像

http://www.youtube.com/watch?v=wDstVGAmI74

スーパーセイバー事故シーン この映像は全編7秒なので、しっかり見るように

http://www.youtube.com/watch?v=NyJkKcXYqSU&NR=1

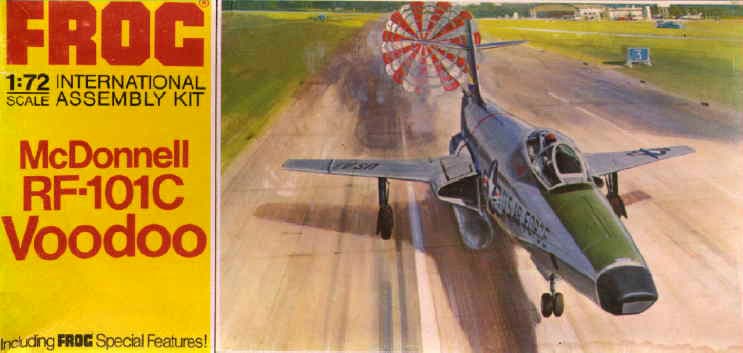

F-101が世界最高速記録を樹立したことを伝える当時のニュース映画

http://www.youtube.com/watch?v=Zvvzxf4WQZ4

新鋭機F-101の優秀性を伝える1957年アメリカ空軍の記録映画

http://www.youtube.com/watch?v=YcXY38mqQ9E&feature=related

1959年のニュース映画より、F-105初期タイプ飛行映像

http://www.youtube.com/watch?v=-n7df2CjxKA&feature=related

バルティー・ベンジャンス 1941年記録映画より 総天然色だぞ

こんな地味な機体なのに、YouTubeにはチャンと映像があるなんて、すごい!

http://www.youtube.com/watch?v=QBSqai34fr4&feature=related

次回の更新は、2月15日夜の予定。

オーロラ・スロットカーをやりますヨ。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

輸送列車は、夜間敵の目を避けつつ、迂回路を爆走した。

「諸君、われわれの目的地は

ヴィルヘルムスハーフェンと決まった」

しかし、鉄道網はいたるところで破壊されていた。

われわれが進むべきルートには、破壊された車両が

無惨にも横たわっていた。

大型クレーンを持たない輸送部隊には

線路の復旧など、とてもできない相談だ。

かつてパリにボックスアートを輸送したときは、

国防軍全軍による支援作戦があった。

しかし、いまは…何もなかった。

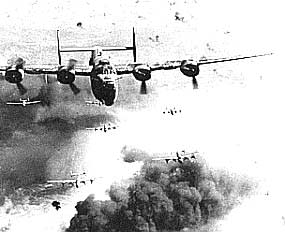

主役がやられている。エンジンも停止し、片肺状態。

銃座から激しく発砲して、敵機に抵抗はするものの

このままでは墜落は時間の問題、まさに絶体絶命のピンチだ。

連合国側の機体でありながら、これだけボコボコにされている絵も

珍しい。敵国ドイツ並みの扱いだ。

でも、所属が自由フランス軍だから、まあいいか…あいつら居候だし、

自国イギリス軍でもないし…そんなイメージがあるから、

ボコボコにされたのだろうか。

「ロレーヌの十字架」をイメージした自由フランス軍のマークが

目新しい。日本では、ド・ゴール将軍が率いる軍隊として知られて

いるが、実際どのような塗装やマーキング類が施されていたのか

ほとんど知られていない。

自由フランス軍を知る資料として、このプラモは貴重だ。

自由フランス軍の国籍マーク

参考資料

「ロレーヌの十字架」が描かれた自由フランス軍旗。

この十字架は、フランスの国民的英雄ジャンヌ・ダルクを

象徴しているともいわれている。

祖国フランスを征服したドイツに対する、抵抗のシンボルでも

あった。まさに「ロレーヌの十字架」VS「カギ十字」の「十字」決戦

だったのだ。

こちらは、対独協力政府

フランス・ヴィシー政権の軍旗。

三色旗をベースにしたデザインは

自由フランス軍と同じだ。

イギリス仕様のヘルキャットは、アメリカ仕様を見慣れた日本人には新鮮だ。

ヤンキースタイル丸出しのヘルキャットだが、イギリス軍の塗装をすると渋くて

トラディショナルな雰囲気になるから不思議だ。

フロッグの好きな点のひとつは、たとえアメリカのヒコーキでも自国イギリスとか

オーストラリア、自由フランスといった日本人には珍しい仕様のデカールをいれて

あることだ。国産プラモでは味わえない楽しさがあって、エエなあ。

スピットファイアーとシャークマウス、珍しい組み合わせだ。

でも、曲線が多く女性的なスタイルのスピットには、あまり似合わないな

…そんな気がする。

オーストラリア軍の国籍マーク

(WWⅡ時)

現行タイプは、中央にカンガルーが

描かれている。

ハセガワ・フロッグ版で、国内でも流通していたのを思い出す。

昔も今も日本のメーカーでは、とてもモデル化しないような地味な機体では

あるけれど、プラモがあったおかげで実機の存在を知ることになったのは、

よかったと思う。

このようなケースは、割と多いのではないか…

ポルトガル軍の国籍マークが珍しい。

ハセガワ・フロッグ版でも、確かこのデカールが入っていたと記憶する。

フロッグとの提携により、イギリス製のプラモがとても身近になり、当時金欠病の

中学生だった私には、懐に優しいプラモの出現は大変助かったものだ。

純国産プラモにはない驚きや楽しさが多々あって、とても新鮮だった。

ポルトガル軍の国籍マーク

キリスト騎士団の十字をデザインしている。

こうやってみると、十字の国籍マークは

ドイツの専売特許ではないことがわかる。

インドシナ戦争時のフランス軍バージョンが珍しい。

オマケ

機体に補助ロケットや爆弾、増槽などフル装備の物々しさがよかったナ。

YouTubeやじ馬映像館

当やじ馬考古学が、独断と偏見で選んだ、チョッと気になる映像集。

アラドAr234実機映像 そり付機体は、着陸がメチャ恐そう。

http://www.youtube.com/watch?v=o6oxQYECkgQ&feature=related

世界最初のジェット機ハインケルHe178飛行映像

http://www.youtube.com/watch?v=5oCdKGnWWxc

さらに、出血大サービス!

カナダ航空雑誌の

レーンウッド先生特集記事

日本初公開!

こんな特集記事を、日本の雑誌でもやってくれないかなー!

プラモ・ボックスアート以外の、先生の作品。

先生は航空機ばかりでなく、このような絵も手がけている。

「ノアの方舟」を翻弄する洪水の表現がすばらしい。

このリアルな筆さばきは、往年のレベル艦船プラモのボックスアート

以上に冴えている。

プラモのボックスアートに

書かれたサインは、小さすぎて

判読しにくかったが、拡大して

みると特徴あるサインがよくわかる。

次回の更新は、1月31日夜の予定。

新年を迎え、当ブログではさらなるパワーアップを目指し

ガンバリます。

今後の掲載予定を、アバウトながらお知らせしますので、

ご期待ください。

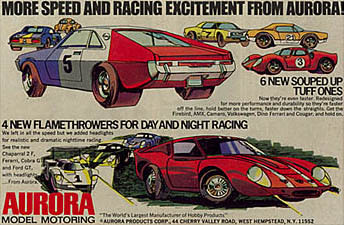

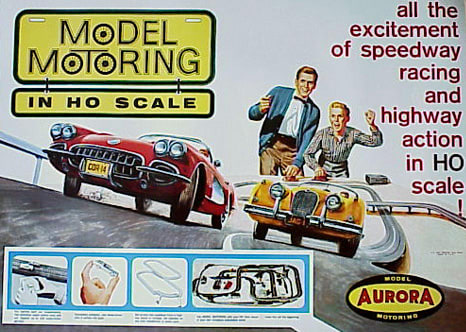

オーロラ・スロットカーの世界

スロットカー自体は、手のひらサイズなのだが、ビッグスケールものに

匹敵するような迫力を感じさせる。

この絵を見た子どもたちは、もうイチコロだろう。

サーキットの雰囲気を伝える絵がイイ。

男の子なら、見た瞬間にワクワクドキドキすること請け合いだ。

イラストレーターの職人技が光る一枚だ。

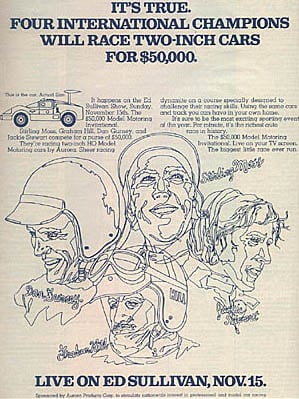

ジオラマ風に作られたサーキットに、購買欲がそそられる。

子どもをその気にさせるオーロラの広告手腕は、いつ見てもすばらしい。

アメコミ風広告というのは、オーロラばかりでなく

レベルやモノグラムを始めとした各メーカーが

よくやっていた。

いかにも広告ですよ、といったものよりアメコミに

した方が、子どもたちには抵抗感なく受け入れて

もらえたのだろう。

アメリカのソリッドモデル

1950年代前半のアメリカでは、ヒコーキモデルといえばソリッドモデルが

主流だった。日本では取り上げられることのない、この時代のソリッド

モデルを取り上げる。モノグラムを始め、有名無名各メーカーの

ボックスアート・インストを一挙ご紹介。本邦初公開!

モノグラムは元々ソリッドモデルの販売をしていた。

プラモデルメーカーのモノグラムをご存じの方は多いと思うが、

ソリッドモデルメーカーとしては、どうだったのだろうか。

未知なる世界が、いま明かされる!

スピーデイビルト・シリーズ

メーカーロゴが異なるバージョンを、ふたつご紹介。

上のロゴはごくごく初期のもので、日本ではほとんど知られていないタイプ。

ヒコーキを持つ少年が描かれた初期のロゴ。

日本でおなじみのモノグラム商標は、このロゴの次のタイプで

少年のイラストや全体のデザインが、より洗練されている。

上のシリーズとは別モノ

1952年発売のF-84サンダージェット。

一見プラモのように見えるが、胴体や主翼などの主要パーツはバルサ材でできている。

従来のソリッドモデルなら木材を削るなどして、自分で加工しなければいけないのだが、

消費者に配慮して最初から成形してあるのはうれしい点だ。

木材では作ることが困難な車輪などの小物パーツにいたっては、プラ製にするなど

細かいところまで神経が行き届いているのが、すばらしい。

完成品を見ると、プラモとそれほど変わらない精度に驚かされる。

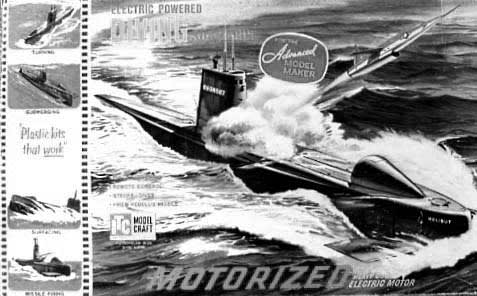

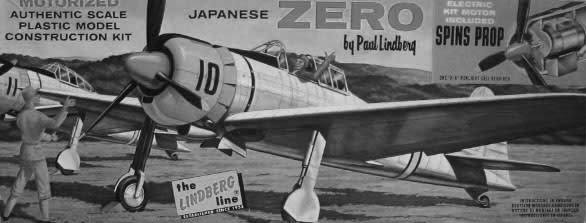

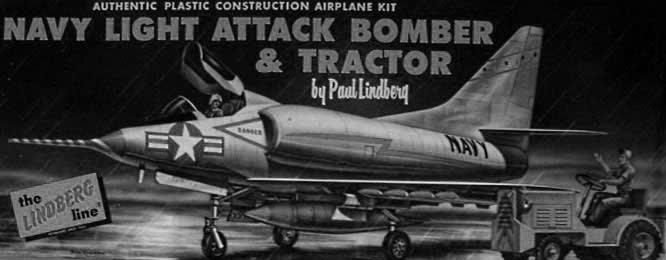

もう一つの老舗・リンドバーグ

当時のプラモがわかるイラストによる商品一覧。

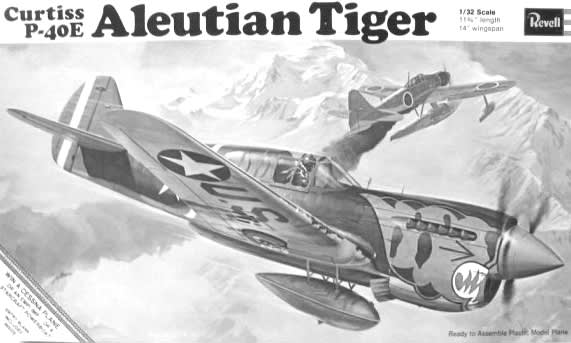

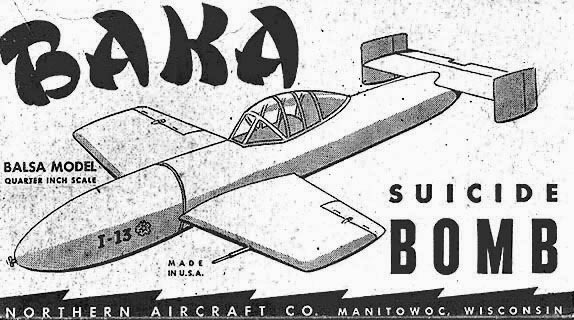

アメリカ中小メーカーのボックスアート

中小メーカーでも、なかなかイイ絵があるゾ!

ITC

ホビータイムス

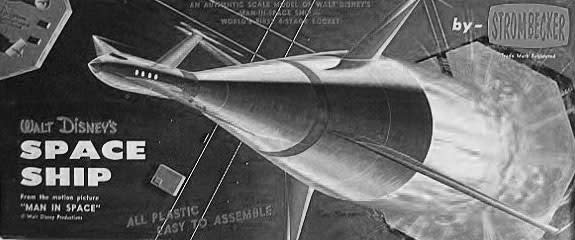

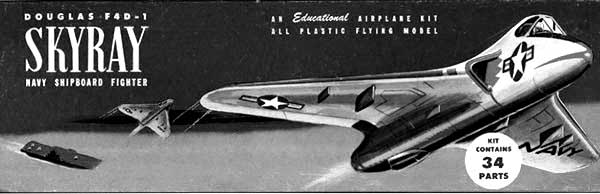

ストロンベッカー

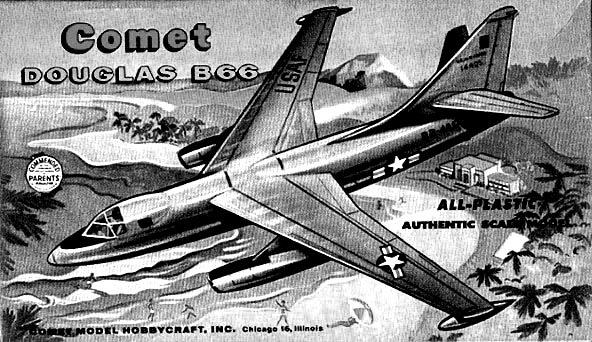

コメット

IMC などなど…

などなど…

当ブログを、今後ともよろしくお願いいたします。

※フロッグものは、まだ続きます。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「クソッ、昼間は危険だ。日没まで、ここで待機しろ」

「こちら先導機。線路を破壊した。ヤツら、港には行けないぜ」 つづく

つづく

しばらく初期のフロッグの話が続いたけれど、今回から

日本でもおなじみのものが登場。

なつかしの袋ものシリーズ

国産プラモで袋ものというのは、あまり一般的ではないが

イギリスではフロッグを始めエアフィックスが、この方式を採用して

いた。箱詰めと比較すると、コストの面で有利であり、中身が

見えるというのも購入にあたり内容の確認ができ、安心感がある

という長所がある。

しかし、その反面ビニール袋であるため、穴が開きやすくパーツが

紛失しやすいという短所もあった。フロッグの場合、割と丈夫な

袋が使用されていたのだが、それでも店頭では多くの人の手が

触れることにより、いつの間にか穴が開いて、そこから小さな

パーツがポロリと落ちる…なんてこともあった。

その後、箱入りに変更されたものが多かったが、小売店の要求を

受け入れて、パーツ紛失対策をとったのだろう。

1909年にドーバー海峡横断に成功したブレリオ機のプラモで、

芝生をイメージしたシートが付属している。

オマケ

ブレリオというと、ライバルのラタムとのドーバー海峡横断飛行を

めぐるバトルが知られている。

ブレリオ機実機画像 Wikipedia

着陸装置がチャリンコ風車輪だったり、胴体が骨組みむき出しの

状態だったりと、初期の航空機の雰囲気がよくわかる。

ラタムとアントワネット機実機画像 Wikipedia

ライバルのブレリオ機より先にドーバー海峡横断飛行に挑戦したが、

エンジントラブルで海上に不時着水してしまう。

後日、ブレリオの挑戦を知ったラタムは、予備の機体を使って

ブレリオ機が離陸する時間より前に離陸し、ブレリオを出し抜くことを

計画するが朝寝坊で失敗してしまうというトホホなオジサンでもありました。

ここから箱モノ

自国のヒコーキなのに、敵機にやられている珍しいボックスアート。

損害を省みず勇敢に出撃するイギリス航空隊を表現しているのだろうか。

このスマートな機体がイイ。

筋肉質で鋭く切り取られたようなデザインは、いかにも究極のレシプロ双発戦闘機を

イメージさせる。

背景もイギリスの片田舎風でイイ雰囲気に描かれており、単なるプラモのパッケージで終わらせる

のが惜しいくらいだ。

実機画像

ともにWikipedia 右の写真は艦上戦闘機型のシーホーネット

背景をブラウン系絵の具の濃淡だけで表現しているところが、水墨画にも通じるところがあり、

大変興味深い。

しかも背景の中央部あたりを白っぽく描き、夕陽のまぶしさを体感できるような表現は、この作者が

タダ者ではないことがわかる。

滑走路の機影でスピード感を表現するとは、オヌシもなかなかやるのう。

次回の更新は、1月15日夜の予定。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ワシントンD.C.

「スターリンが、ボックスアート奪取に

動き出したというのは、本当なのか」

「はい、大統領閣下。

総統大本営のソ連スパイが、モスクワに送信した

暗号を解読してわかったのです。

ヒトラーは、すべてのボックスアートを国外に移送するつもりです。

スターリンに、これを奪われてはなりません」

「わかった

君から出されていた奪回作戦案を承認する。

ヒトラーとその一味が、卑劣な手段で奪い取った

ボックスアートは、元来われわれの財産なのだ。

わたしには、それを取り戻す義務がある。

ロシア人に、あのボックスアートの価値は

理解できない。

手に入れても、暖炉のたき付けにするだけだ。

ただちに作戦を実施したまえ」 つづく

つづく

フロッグ・いにしえのボックスアート

プラモ製作の参考資料として、カラー三面図が使われているが、これだけだと

チトさびしい。もう少し何とかならなかったのだろうか。

おフランスの国籍マークをつけると、別モノに見える。

日の丸だったら一式陸攻モドキに見えないこともない。

Made in USAの機体でも、イギリスの国籍マークや塗装をすると別物に感じるから不思議だ。

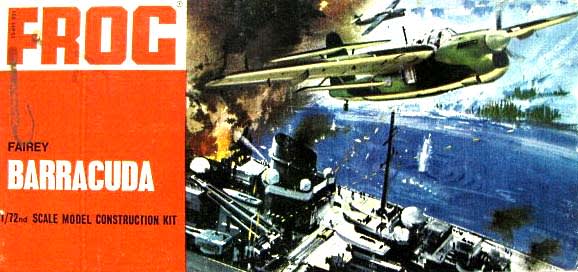

同じ雷撃機でも何となく頼りなさそうなフェアリー・バラクーダと比較すると、いかにもタフでゴツい

スタイルは、パイロットに安心感を与えただろう。

ところで、潜水艦はドイツのUボートだというのは、イギリス機の攻撃を受けているところから

判断できるのだが、海面の水柱の左側に空母らしき艦影が見えるのは、一体何であろうか。

イギリス空母なのだろうか。艦載機はここから飛んできたのだろうか。

もしそうなら、このUボートは敵空母の近くで、しかも浮上した状態で一体何をしていたのであろうか。

艦載機の攻撃で艦が損傷し、やむをえず浮上してきたのだろうか。

しかしながら艦上に乗組員の姿は見えないので、対空戦闘をやる意思はなさそうである。

このまま袋だたきになるのだろうか。

ボックスアートを見て、アレコレ状況を推理するのも楽しみ方のひとつだ。

アメリカのマイナージェット爆撃機だが、そもそもは第2世界大戦中ドイツのジェット爆撃機に対抗して

開発された。

もっとも、試作機が初飛行したのは1947年、部隊配備が翌年の1948年だった。

レシプロ爆撃機のジェット機版という地味な印象だが、B-47ストラトジェットが配備されるまで核爆弾を

搭載できる機体として、アメリカ核戦略の一翼を担ったというから驚く。

ボックスアートを見ると、背景に描かれた家が何となく「おとぎの国」風の建物で、核装備可能な爆撃機に

そぐわないところがオモシロい。

また、山とか河もこれまた銭湯の壁画風の雰囲気で、心がなごむところがイイ。

ホンモノ画像 Wikipediaより

海モノ

アラッ、珍しや。

陸モノですぞ!

フロッグのオリジナルかと思ったら、中身はバンダイだった。

ハセガワとの提携は知っていたけど、バンダイともしていたのか!?

実はこれ、フロッグの看板は出しているものの、イギリス本家の

ものではない。

フロッグの商標を買い取ったシンガポールの模型会社が、バンダイの

金型を使って生産したキットなのだ。

バンダイ1/48機甲師団シリーズ

オマケ

初期のバンダイ1/48機甲師団シリーズ・ボックスアート。

最初のパッケージは、堂々とカギ十字が表示されている。

日本はかつての同盟国なので、こうしたことができたのだろうが

今なら欧米諸国に配慮して表示を自粛…多分そうなっただろう。

カギ十字自粛タイプ。

ボックスアート左下のワシマーク下部が塗りつぶされている。

さらに、オマケ

過去にご紹介したこのボックスアートは、あのレーンウッド先生の作品であることが判明。

ヤッパ、ただの絵ではなかった。

先生は、ハセガワのボックスアートも描いていた!

純然たる国産プラモにも、先生の絵が使用されていたとは知らなかった。

ハセガワさんも人が悪い。

先生の作品だよ!って、ドデカく表示しても良かったのに…

映画のポスターも!

アメリカ映画『地獄の天使』のポスターも手がけている。

もちろん、公開時(1930年)のものではなく、後年

ポスターをリメイクしたときのものだが…

映画は、アメリカの大富豪ハワード・ヒューズが監督を

務めたもので、第一次世界大戦のパイロットらの活躍を

描いている。

この作品の凄いところは、当時の戦闘機や爆撃機を

87機も購入し、実際に飛ばして空戦シーンを撮影して

いる点で、ホンモノのヒコーキが入り乱れて飛び回る

『空軍大戦略』や『トラトラトラ』、『ブルーマックス』等の

さきがけ的存在だ。

撮影には2年を費やしたが、その間事故で3名の

パイロットが死亡したうえ、監督自身も飛行中に

墜落し頭部を負傷してしまう。

ヒューズの奇行については、いろいろいわれているが

どうやらこのときの負傷が原因らしい。

ところで、このポスターはいかにも往年のハリウッド

映画風の描き方で、プラモのボックスアートとは

異なる雰囲気だ。

また、人物もなかなかイイ感じに描かれている。

下の画像と比較してもらえれば、女優さんの

オッパイの表現もリアルそのもの(?)だ。

ヒコーキや飛行船も、長年ボックスアートで鍛えた

だけあって、非常に冴えている。

こちらは輸入DVD。 アマゾンで購入できるゾ。

そして、さらに…

レーンウッド先生の写真を発見!

カナダの航空雑誌「ウイングスマガジン」2005年6月号に、先生の特集記事が

掲載された。

その中に、ナント若き日の写真が!

撮影時期は不明だが、イラストレーターとして独立したての頃のものだと思う。

次回の更新は、12月31日夜更新予定。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

モスクワ

「総統司令部の諜報員ヴェルテルから報告があった。

ファシストどもは、ヒトラーの絵とボックスアートを国外に移送するつもりだ。

同志諸君は、これを阻止し奪取するのだ。

ヤツの絵など興味はないが、ボックスアートだけは別だ。

クレムリンに飾るのにふさわしい。

レーンウッドの作品など、すばらしいと思わんか」

「困難な任務ではありますが、命にかけても」

「作戦が成功するか否かは、党への忠誠心の度合いできまる。

そう思わんかね」

「困ったぞ、スターリン同志は本気だ」

「作戦が失敗すれば、シベリア送りだ。

何かいい手を考えねば…」 つづく

つづく

フロッグ・いにしえのカタログ&広告集

1940年発行のカタログ

敵国ドイツの戦闘機が堂々と売られているのに

驚く。この時代、メッサーで遊んでいたら

「コイツはナチのスパイだ!」などと、袋だたきに

あったかもしれない。所持すること自体、危険な

行為であったと思われるが、どうなのだろう。

また、イギリス当局から販売は望ましくないと

クレームがついたりしなかったのだろうか。

それとも、ただのオモチャじゃないか、そう目くじら

たてなさんな…と寛容の精神で対処したのだろうか。

別な見方としては、ドイツ機で遊ぶことで、

敵味方航空機識別の能力を向上させるのだから、

おおいにやりなさい…ということなのか。

当時の日本の単細胞的思考能力では、おそらくメーカーに憲兵隊あたりが

踏み込んできて、関係者の逮捕と生産工場の封鎖、関連商品の押収を

やったはずだ。いや、その前にメーカー自体が国民感情に配慮して、

販売自粛をしただろう。

そこには経済的・文化的大国とそうでない貧乏国との違いがあるのだろう。

欧米の大国は、思考面でも余裕があったのだ。

それから、模型ヒコーキ用の専用塗料が、このころすでに売られている

のに驚く。

まあ、模型を作れば今度はコイツをカッコよく塗装したいという

欲求が出てくるのは当然の心理。

その辺のマニアの心理を、チャンとつかんで塗料を

商品化するところなど、なかなか商売がうまい。

世界で最初に何かを商品化する人というのは、プラモにかぎらず

商売上手なんだなァ…と感心してしまう。

ところで、中央のドイツ機は一体何だろう。

上から二番目はメッサーだとわかるのだが、中央の

ナゾのドイツ機は多分ハインケルHe100ではないだろうか。

実際のところ制式採用はされなかったのだが、当時のドイツでは

新型戦闘機としてハデに宣伝していたので、フロッグもそれに

乗せられた形になってしまったのがオモシロい。

資料画像 ハインケルHe100

Wikipedia

時代を反映してか自国機だけでなく、敵国ドイツのものが目につく。

同年7月から開始されたバトル・オブ・ブリテンでは、連日のように

イギリス上空に、ホンモノのメッサーやハインケルが押し寄せてきては、

自分たちの頭上を飛び回り、爆弾をばらまいている状況では、

その注目度はバツグンだ。

はたして、これらドイツ機の売り上げはどうだったのだろうか。

ベトナム戦争便乗プラモというのが、かつてアメリカで流行したが

バトル・オブ・ブリテン便乗プラモは、どうだったのか。

自分たちを攻撃してくる敵機のプラモを販売するというのは、

ものすごい販売促進キャンペーンではある。

報道機関は連日「敵機何機撃墜、我が方の損害…」といった

戦果を報道しまくっていただろうから、これに乗らない手はない。

斬られ役ドイツ機を売るには、これ以上の環境はなかっただろうし、

さらに自国機にいたっては、「イギリスを救う航空機」として、

効果絶大であっただろう。

もっとも、消費者は地方へ疎開したり、爆撃で逃げ回ったり、

出征したりで、とてもプラモを買う余裕などなかったかもしれない。

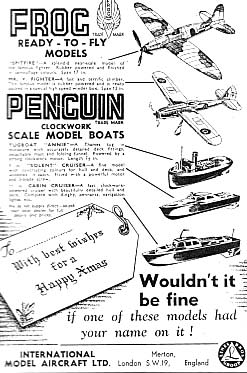

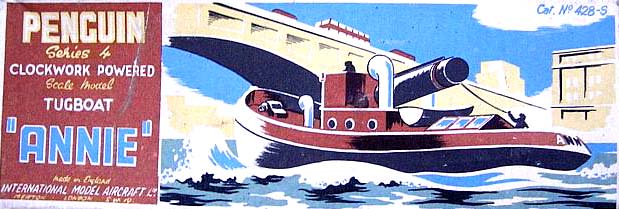

ペンギンシリーズには、艦船もあった。

「ペンギン」という名称からくるイメージとしては

何かオモチャっぽいものを想像してしまうが、

実際はスケールモデルの基礎を築いた点が

スゴイと思う。

アイテムも陸海空と多方面に展開しており、

のちのレベル、モノグラムが行った路線の

先取りをしているところが、これまたスゴイ!

1948年

いにしえの広告・アットランダム

フロッグ取り扱い業者の広告。

ペンギンシリーズのスピットやメッサーのキット

内容がわかって、メチャ貴重。

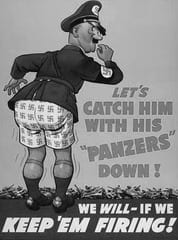

軍事プロパガンダポスター風で、戦時下の印刷物というのがよくわかる。

ヒコーキ群のドまん中に、ドイツ機が描かれているのがオモシロい。

ペンギンシリーズのクルマもの広告。

カタログを見る人物が、イギリス軍兵士というのがその時代を物語る。

なお、カタログの下部にラインズ・ブラザーズ社という名称が見えるが、

これはフロッグ製品の製造元だ。フロッグというと会社名のように

思えてしまうが、ブランド名だったのだ。

ドイツ機の垂直尾翼に、シッカリ描かれたカギ十字。

その後の欧米メーカーが、国民感情や諸外国に配慮して

ボックスアートやデカールからカギ十字を除外したのに

フロッグはかなりの年月寛容であり続けた。

次回の更新は、12月15日夜の予定です。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

列車は走り出した。

目的地もわからぬまま…

ベルリン市内でも、まだ爆撃の被害を受けていない

地区を通過した。

あまりに不思議な光景に、言葉も出なかった。

ベルリンは、瓦礫の街と化したのではなかったのか。

かつてパリに輸送したときは、特別仕様の装甲列車が使われた。

しかし、あの装甲列車は今はもうない。

ロシアのパルチザン狩りに投入され、情け無用の戦いを展開し、

そして敵の手に落ちた。

その装甲列車と乗員たちは、八つ裂きにされた。

生き残った者はいなかった。

「この暗号は何だ、クソッタレめ!」

通信兵は、総統司令部からの電文を呪った。

輸送列車の目的地は、キールを皮切りに、

ハンブルク、ヴィルヘルムスハーフェン、

ノルウェーのトロントハイムと二転三転し

しまいには何を血迷ったか、フランスのロリアンと

いってきたのだ。

ロリアン、フランス北西部の軍港だ。

わが軍が確保しているとはいえ、

連合軍に幾重にも包囲されている中を

どうやって突破しろというのか。

電文を受け取った指揮官は、

その場で破り捨てた。 つづく

つづく

ペンギンシリーズの意外な事実とは‥‥

ヒコーキだけだと思ってしまうが…

実は、ペンギンシリーズとは、

ヒコーキばかりではない!

ク、クルマだ!

お船もあったりして…

ペンギン、甦る!

世界最初のプラモデル、フロッグのペンギンシリーズは歴史の隅に埋もれて

しまったのだろうか…そんなことを考えると、夜も寝られなくなってしまう私だが、

プラモデルの世界はおもしろいもので、こうした古いキットを甦らせてくれる

奇特な会社が存在したりする。

マーリンモデルというメーカーが、これらの復刻版を発売していたことがある。

表示に「レプリカ」とあるので、オリジナルの金型を使用したものではなく、

現存しているパーツを型どりして、新たに金型を製作したのだろう。

さて…

プラモ登場前のフロッグカタログとは!

プラモデルが世に出る前のフロッグのカタログを

いくつか紹介してみよう。

当時の主流は、「空飛ぶヒコーキ」。

ゴム動力で、実際にプロペラを回転させて飛ぶものだ。

しかも、オモチャというよりは実機に似せた本格的スケール

モデル的なものが売られていた。

1932年

1932年のクリスマスプレゼントはコレだ!

…みたいなノリのカタログ。

「ハイグレードトイ」という文字が、高級感を

漂わせる。事実、当時のヨーロッパでは

模型飛行機を実際に飛ばして、その滞空時間を

競う国際大会が開催されていた。

とくにイギリスはこうした競技がさかんで、イギリス

模型協会主催の国際大会が、1928年からスタート

している。

模型飛行機といえども、オモチャとは違う次元の

ものだったのだ。

1933年

1935年

1936年

1937年

いよいよ「飛ばないヒコーキ」プラモデルが登場してくる。

1938年

この時代は、まだまだプラモよりゴム動力の模型飛行機が主役だった。

カタログの前半は、空飛ぶ模型飛行機のオンパレードだ。

今日的視点だとおそろしく地味なアイテムばかりだが、当時のイギリスではこれはこれで

けっこうメジャーな機体ばかりだといえる。

上段左から二番目のホーカー・ハートは、1930年から部隊配備が始まっているが

当時「戦闘機より速い爆撃機」として、世界の注目を浴びた。ちなみに、最高速度は

298km/h。

前にもご紹介したが、ヒコーキ周辺グッズがこの当時もうすでにリリースされて

いる。ある程度ヒコーキプラモがそろえば、今度は支援車両とかに目が向くのは

当然といえば当然だが、この時代に商品化しているということは、このフロッグと

いうメーカーは商品企画という点で、かなり画期的なことをしている。

あとは、周辺グッズを別売とするかプラモのオマケとするかが、企業としての

判断なのだろう。

紙面の中央に無尾翼機が見えるが、現代的なデザインに驚く。

飛行性能はどうだったのだろうか。気になるところだ。

専用のゴム巻き機が見える。私がこどものころは、指を使ってプロペラを

回してゴムを巻いたが、欧米人は合理的というか便利なものを発明して

いる。日本でも、専門店にはあったのだろうが、こどもが徘徊する駄菓子屋

には売っていなかったような気がする。

1939年

次回は、「バトル・オブ・ブリテン」が開始された1940年の

カタログをご紹介しよう。

次回のチラリズム

次回は、11月30日夜の更新予定です。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ベルリン駅

「気をつけ!」

「老人と子どもばかりじゃないか」

「閣下、正規軍はすべてオーデル川流域の

ソ連軍との戦闘に投入されております。

輸送任務に使える部隊は、これだけであります。

しかし、大半の連中は前大戦の従軍経験者です。

何もできないヒヨッコよりは、信頼できますよ」 つづく

つづく

フロッグ・ボックスアートギャラリー・民間機編

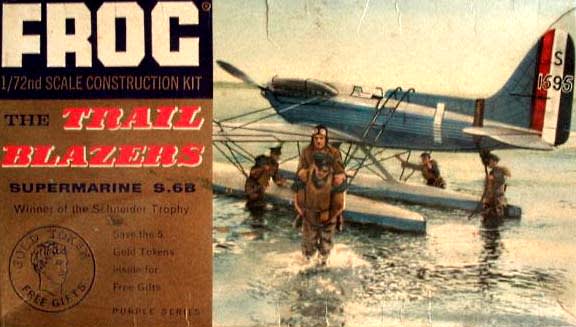

これは、宿敵イタリアとのバトルに勝利して、シュナイダー・トロフィーを永久に

イギリスのものとした歴史的な機体だ。

シュナイダー・トロフィー・レースは、1913年から1931年にかけて行われた

水上機限定のスピードレースで、フランスの大富豪ジャック・シュナイダーが

主催した。

レースは毎年開催(1927年から隔年開催)され、5年の間に同一国が

3回優勝した時点でレースを終了し、トロフィーは優勝国が永久に保有する

というチョッと変わったルールが適用された。

当時の航空先進国のイギリス、フランス、イタリアを始め、アメリカが途中参加し、

国威をかけた激しいレースを展開した。

とくに、1927年からはフランス、アメリカの脱落により、イギリス、イタリアのガチンコ勝負となった。

イタリアは、ムッソリーニによる強力な国家支援を背景に新型機を投入し、

トロフィー奪取を狙った。

一方のイギリスは、資金不足に苦しみながらも1927年と1929年のレースを

制し、優勝に王手をかけたのだった。

そして運命の1931年、勝利の女神はイギリスにほほえんだ。

フロッグとしては、このような歴史的な機体を見逃すはずもなく、ちゃんとモデル化

しているのは、やはり地元イギリスの強みか。

このボックスアートは、緊張が続くレースのなかで訪れたつかの間の息抜きが

見事に再現されている。

パイロットを背負ったクルーの姿が、何かホッとさせるイイ雰囲気を出していてGood!。

スーパーマリン S.6B実機 Wikipedia

名戦闘機スピットファイアの生みの親レジナルド・ミッチェルの設計による

もので、シュナイダー・トロフィーをイギリスにもたらした一大立て役者である。

シュナイダー・トロフィー Wikipedia

トロフィーというと、優勝カップみたいなものを想像していたが、

これは台座がついた重厚な置物というイメージで、なかなかユニークな

デザインだ。

Wikipedia Wikipedia

1929年開催時のプログラム。

これらイラストは、宮崎アニメ『紅の豚』風の雰囲気で、とても80年近く前の

ものとは思えない。さすが、お金持ちが主催するレースだけあってイラスト

ひとつ見ても洗練されていて、センスが光るのがわかる。

参考資料

ホークの1/48モノ。

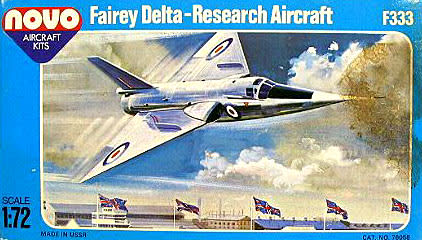

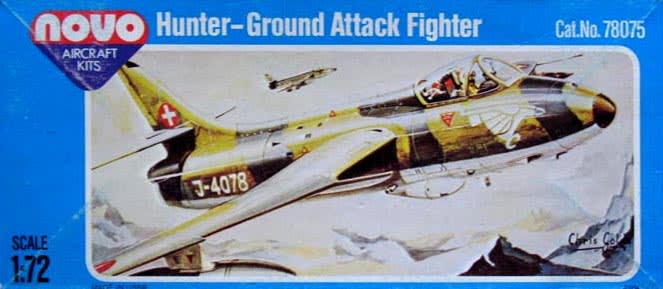

ここで、ロシア風味をお試しください

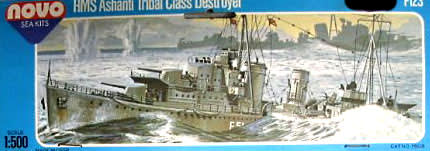

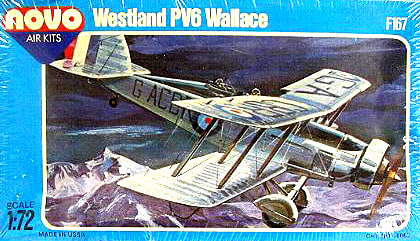

フロッグ倒産後、枢軸国関連プラモの金型はドイツレベルへ、

その他はNOVO(イギリスに設立されたロシア資本の

玩具製造会社で、プラモ生産はロシア本国で行った)に渡った。

以下、NOVOで再販されたキットのボックスアート。

パッケージのデザインは異なるものの、絵は

フロッグと同一のものを使用している。

パッケージをブルーで統一したデザインは、新鮮だ。

ロシアというと、何となくドロ臭くて田舎っぽい(失礼!)イメージが

あったりするが、NOVOの製品イメージはそれほど悪くない。

これも、大英帝国製のボックスアートを使用しているからか(笑)。

フロッグ時代のパッケージ。

フロッグ時代のパッケージ。

こちらも、フロッグ時代のパッケージ。

地上部隊も描かれていて、広大な雪原における戦車戦的雰囲気がイイ。

ただ、戦車部隊は当初ソ連軍かと思っていたが、絵の状況からドイツ軍らしい。

でも、戦車はどう見ても戦後のソ連軍戦車T-54かT-55、T-62みたいな

気がする。映画『ヨーロッパの解放』のクルスク大戦車戦のシーンでは、突撃

する虎戦車モドキ群の後方に、無改造のT-54等がゾロゾロ大量に走り回

っていたのを思い出す。この映画のワンシーンと割り切れば、違和感はない(笑)。

ダイナミックな構図で、好きなボックスアートのひとつだ。

着艦シーンをテーマとしたボックスアートは、レベル1/40スカイレイダーを始め

過去にはわりとあったのだが、現行のプラモではほとんど見当たらない。

売上のことを考えると、着艦シーンより飛行シーンの方が消費者のウケが

いいのかもしれない。

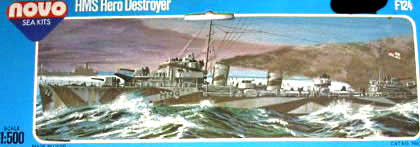

アリステア・マクリーンの海洋冒険小説「女王陛下のユリシーズ号」を

彷彿とさせる絵だ。

荒れ狂う海上で、猛烈な風が吹き付ける。それは、煙突から出される煙の

流れを見てもわかるようなもの凄さだ。雲を見れば、低気圧の接近が予想され、

これからの任務の過酷さ、困難さが予想される。

おそらく、この絵の作者はマクリーンの作品をイメージして描いたのだろう。

参考図書

ハヤカワ文庫

ブックオフなら105円で入手可能。

次回の更新は、11月15日夜の予定です。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

0

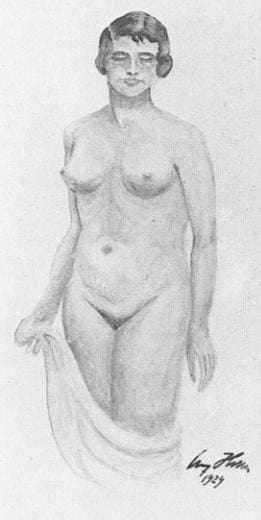

(注)ヒトラーが人物を描くのは、非常に珍しい。

彼は、人物画は得意ではなかったか、

それともあまり興味がなかったのではないだろうか。

それだけに、これだけシッカリと描かれた人物というのは、

ヒトラーと特別な関係(変な意味ではなく)と推測できる。

(注)姪のゲリ・ラウバルをモデルにしたと

思われるヌード画。顔はゲリにそっくり!

なお、彼女は後に謎の拳銃自殺を遂げており、

熱愛していたヒトラーは、非常に大きなショックを

受け、それ以後肉類を口にしなくなったという。

「死体を食べるようなものだ」…ということらしい。

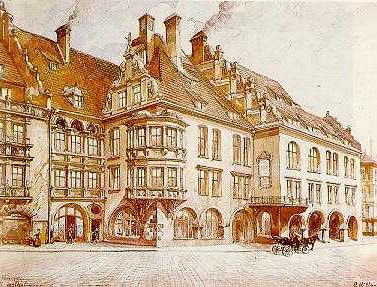

(注)珍しくも花を描いている。ヒトラーと花、あまりにもミスマッチな感じがするが

この絵が描かれた当時、本人もドイツの総統になろうとは夢にも思わな

かっただろう。

(注)ヒトラーの絵というと、独裁者という凶悪なイメージから

「芸術的価値はない」とか、「芸術家としての才能がない」と

いわれてしまうが、彼が描く風景画は宮崎アニメの風景画と

作風が似ており、ある意味時代を超越(?)していた感がある。

ヒトラーは、建築物のある風景画を多く残しており、建築に強い

関心があったことがうかがえる。これは私個人の意見なのだが、

彼は純然たる画家というより、建築家的素養をもったな画家を

めざしたのではないかという気がする。

つまり、絵画のレベルにまで高められた究極の建築パースが、

ヒトラーの風景画だったのではないだろうか。

「絵は丁寧に扱え!国有財産だ。

荷造りが完了しだい、出発するぞ」 つづく

つづく

チョッと地味ですが…

フロッグ・ボックスアートギャラリー

ハセガワ・フロッグ提携品として、日本でも発売されていた。

地味な機体だったが、出来は意外によかった。

モノグラムのフォード・トライモータ、エアフィックスのJu52(これは軍用タイプだが)を

組み合わせることによって、3発旅客機三羽がらす(?)が再現できた。

50~60年代のSF映画に登場する宇宙人みたいな格好した人物は、

ブリストル138のパイロット。実機は1936年9月28日、高々度飛行記録

15,223メートルを記録し、大英帝国の航空技術力の高さを証明した記念すべき

機体。でも、日本ではまったくといっていいほど、無名な機体なんだよね。

ワシもこのプラモを見て、初めて存在を知ったゾ(笑)。

1944年4月、ノルウェーに配備されていたドイツ戦艦ティルピッツへの攻撃を再現

したボックスアートが、なんとも象徴的だ。

空母から発進したバラクーダは、ティルピッツを急襲し爆弾を命中させることに成功

した。これによって同艦は修理のため、2ヶ月間行動不能になってしまった。

何となくダサくて、日本ではまるで人気がないバラクーダだが、イギリスでは

表彰状モノの機体ということが、この絵によく表れている。

右上の二人の人物は、ジョン・オールコックとアーサー・ブラウン。

彼らは、1919年本機で無着陸大西洋横断飛行に成功する。

日本では、リンドバーグの陰に隠れてほとんど知られていないが、

英雄の愛機をちゃんとモデル化するあたり、誇り高きブリテンの

姿を見るようだ。

でも、冗談抜きで恐ろしく地味な機体だ。

どれだけ売れたのだろうか。

1919年、ロス・スミスとキース・スミスによるイギリス・オーストラリア初飛行を

行った機体をモデル化したもの。

さすがに無着陸飛行というわけにはいかず、イギリスを出発して各地で給油・点検を

行い、28日間を費やして、無事オーストラリアに到着したそうな。

ボックストップの写真は、上のオールコックの乗機のものと同じだ。

なぜ、同一の写真を使用したのか不明だが、こんな旧式の機体(まあ、

当時は新型機だったのだろうが)で、よくぞ冒険飛行をしたものだと

感心してしまう。

次回の更新は、10月31日夜の予定。

1945年、ベルリン

「撃ち方、始め!」

BAKOM!!

ベルリン美術館

「敵は東西から、ベルリンに向けて進撃中である。

包囲される前に、総統の絵画とボックスアートを

移動させなければならない。

これは、緊急を要する

潜水艦を使って、国外に運び出すのだ。

搬入すべき港は、追って指示する。

それから、危機に陥ったときは、

ローエングリン突撃団の出動を要請できる。

ただし、一回限りだ。

絵は、すべてドイツ第三帝国の至宝だ。

安全、かつ速やかに移動させよ。

失敗は許されない。

これは、総統のご意志だ。かかれ!」

「閣下、最善を尽くします。ハイル・ヒトラー!」 つづく

つづく

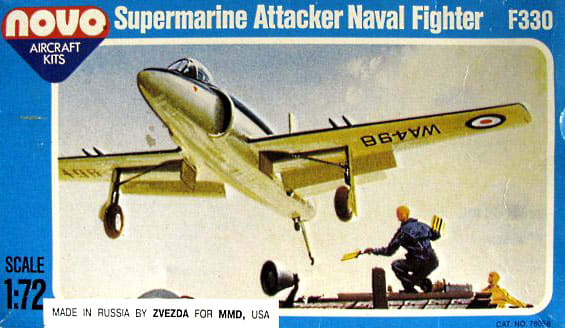

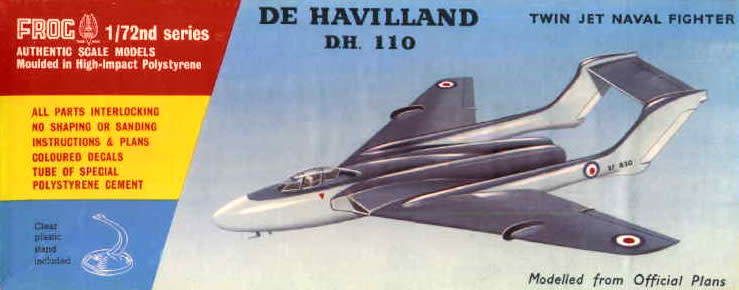

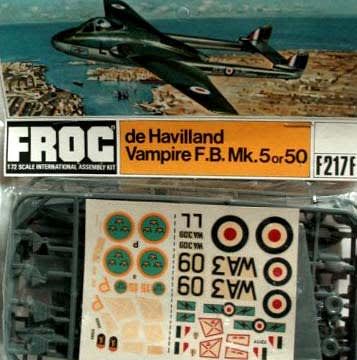

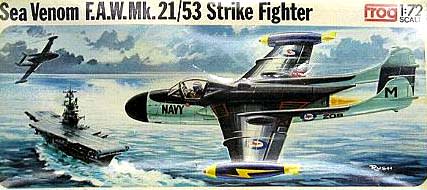

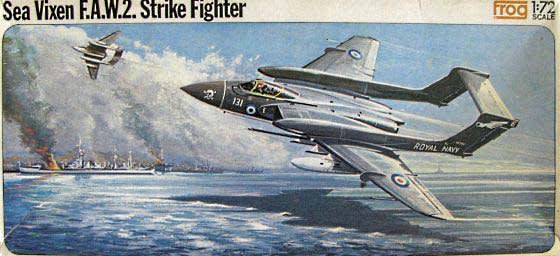

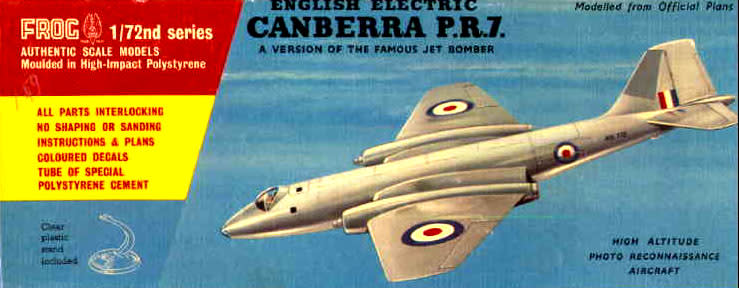

フロッグ・ボックスアートギャラリー

以下、イギリスの初期ジェット機。

機体も保守的な英国風デザインで、アメリカとは一線を画するものだ。

イギリス版元祖ジェット機。

やはり、地味なヒコーキでもシッカリ模型化するところが

地元の強みだ。

初期のジェット戦闘機といえば、イギリス人はMe262ではなく

こちらを連想する。ジェット機開発の先駆者というプライドが、

そうさせるのだろう。

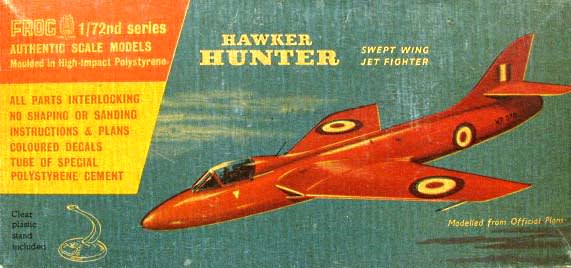

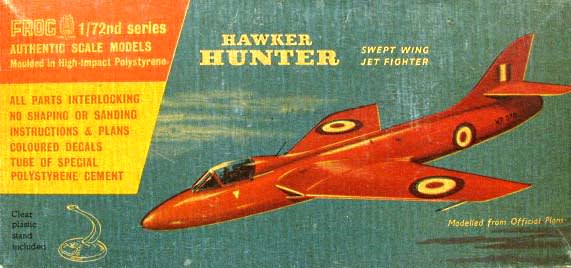

地味なイギリスジェット機の中でも、このハンターは好きな機体のひとつだ。

オーソドックスなスタイルだが、何となくスマートなところがイイ。

日本では、フロッグよりもニチモのキットの方が知られていると思うが、

あれは元々マルサンがリンドバーグのキットをコピーして発売していたのを、

マルサン倒産後ニチモが金型を引き取ったもので、マルサンの金型が残って

いること自体貴重なことだ。

以下アメリカ製戦闘機だが、当然のことながらイギリスのマーキングと

なっている。

暗黒の天空と青い大気とのコントラストがすばらしい。

写真を見るような写実的な描き方と、絶妙な色使いに感動する。

フロッグのボックスアートの中で、最高傑作のひとつに数えられるだろう。

西ドイツ(当時)のマーキングバージョン。

当時、西側のベストセラー戦闘機だったので、さまざまな使用国バージョンが

考えられるが、やはりヨーロッパでは英独のマーキングがメジャーなのか。

そういえば、日本でも国産F86プラモといえば、空自の日の丸タイプなのが

相場で、アメリカ空軍仕様モデルを描いたボックスアートといったら、タミヤ

1/100くらいしか思いつかない。あれは、朝鮮戦争時のミグ15とのエアバトルを

イメージしたものだが、チョッと新鮮な感じがした。

60年代のレベル黄金期ボックスアートを連想させる絵だ。

Leynnwood先生的作風が、これまたイイ。

スピードとモーレツな轟音が体感できる、優れた絵であることは間違いない。

なお、中身はハセガワ・フロッグ提携時代のハセガワのもの。

大半のイギリス人は、プラモが極東の日本製だった…なんて知らなかった

のではないだろうか。このフロッグ製品は、ようできとるワイ…大英帝国の

製品は世界一だ、なんて酔いしれていたのかもしれない。

次回の更新は、10月20日夜の予定。

「イギリスの完全なる勝利とは…」

「ヤツのズボンを引きずりおろし、

ケツを思い切りけとばすことなのだ」

昔のイギリス航空雑誌ぱーと2

昨日に続き、1940年代のものを主に集めてみた。

そして、現在…

かなりのにぎやか感があって、欧米のプラモ雑誌みたいな感じがする。

いや、間違いなくプラモ雑誌のノリだ。

表紙のデザインも1940年代のものに比べると、かなり洗練されている。

日本の航空雑誌との違いもわかって、たいへん興味深い。

一方、日本モノといえば…

毎度おなじみの日本の航空雑誌。

各社デザインに違いはあっても、新鋭機なり現用機なりの

写真を使用した表紙であることは共通している。

その他、なつかしいところでは「航空ジャーナル」もあったけれど

1988年に廃刊になってしまった。

出版元の航空ジャーナル社といえば、あの航空評論家青木日出雄氏が

設立した会社だ。

重大な航空機事故が発生すると、必ずメディアに登場するおなじみの

顔で、温和な表情からかもしだされる雰囲気は、今風でいうならナイスミドルの

オジサマみたいな感じだった。

いつだったか、あるニュース番組に出演した青木氏の変貌に驚いたことがある。

髪の毛がすっかり抜け落ち、ゲッソリと痩せた姿を見て、かなり深刻な病なのでは

と思ったが、その後逝去。

まもなく「航空ジャーナル」誌も廃刊、出版元も消滅してしまった。

何かひとつの時代が終わってしまった…そんな印象が残ったものだ。

唐突ですが…

文春ネスコが2004年に出版したものだが、

当「絶版プラモデルやじ馬考古学」に絶大な影響を与えた。

古き良き時代の絶版内外プラモ・ボックスアートを集めたもので、

日本の出版物として貴重な存在。

なお、コレクションのオーナーたる平塚さんは、チョコレート会社(平塚製菓)の

社長さんで、その豊富な資金力を駆使して

内外絶版プラモの収集をしていることで知られる。

その数たるや、博物館なみ。その圧倒的な収集量から「平塚博物館」

とか「平塚コレクション」と称される。

過去にテレビ番組で紹介されたこともあるので、ご存じの方もいると思う。

明日のチラリズム

イギリスのジェット機は、同じアングロサクソン系のアメリカとは明らかに

異なるデザインだ。

よくいえば堅実、悪くいえば地味で保守的というか、イギリス機の

特徴がよく現れている。

この地味さが災いして、日本では戦後のイギリスジェット機というのは、

あまりモデル化されていないが、フロッグは地元の強みを生かして

いろいろリリースしていた。

チラリズムは、これでオシマイ。

続きは、明日のお楽しみ!

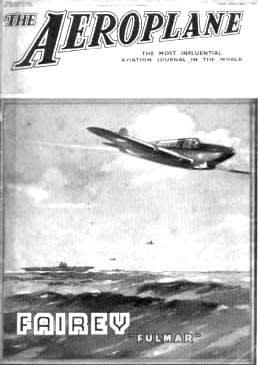

昔のイギリス航空雑誌ぱーと1

これは、フロッグと直接関係はないけれど、

イギリスを象徴するアイテムのひとつなので

取り上げてみた。

「AEROPLANE」は、第二次世界大戦前から

刊行されていたイギリスを代表する

航空雑誌で、日本の「航空ファン」や「航空

情報」の大先輩格にあたる。

時代の先端をいく航空機の特集記事を書くことは、

どの航空雑誌でもやっていることだが、この雑誌も例外に

漏れずシッカリ取り上げている。

1941年9月号では、当時イギリス海軍が秘密裏に

開発した複座艦上戦闘機フェアリー・フルマーを

特集している。

ただ、この戦闘機は期待の新鋭機ではあったのだが、

威力を発揮したのはイタリアの複葉戦闘機相手の戦いくらいなもので、

太平洋戦争初期には、零戦と渡り合って壊滅状態となっている。

1940年代のものを中心に集めてみた。

表紙がイラストだと、なんとなく

手作り感がかもし出されて、メチャいい。

ぱーと2は、明日!

驚き!世界最初のプラモ

フロッグ・ペンギンシリーズ

ボックスアート・インスト集

初期トレードマークの

カラーバージョンだが、

カエルが簡略化されていて

キモさがなくなっている。

世界最初の本格的プラモデルは、1936年

フロッグによって発売されたペンギンシリーズがそれ。

この「ペンギン」の由来だが、当時の航空機模型といえば

ゴム動力で空を飛ぶものが主流だった。しかし、プラモデルは飛べないので

飛べない鳥「ペンギン」をシリーズ名にした…というウソみたいな

話がある。イギリス人特有のユーモアなのだろうか。

今回は、この元祖プラモデルをいくつか

ご紹介したい。

以下、1936年にリリースされた世界最初のプラモ。

すべて自国機となっている。

ちなみに、この1936年(昭和11年)は

スペイン内乱が勃発した年だ。

第二次世界大戦の前哨戦として、ソ連の

支援を受けた人民戦線政府と、ドイツ・イタリアが

支援する反乱軍が血みどろの戦いを展開した。

一方、日本では陸軍の青年将校らが決起し、

クーデターを企てた2・26事件が発生。

同年11月にはドイツと日独防共協定を締結、

のちの日独伊三国同盟の足がかりとなった。

航空機の世界では、スピットファイアの試作機が

初飛行に成功。

ライバルのBf109は、同年末から本格的に生産を

開始しており、第一線部隊への配備が進められていた。

航空機の世界では複葉機から全金属製単葉機へと

移行していた時期で、複葉機は完全に過去のものに

なっていた。

なお、これらのキットは当時の日本へは輸入されていないようだ。

一応カラー印刷が施されているが、ボックスアート

自体はモノクロという、おそろしく地味なデザインだ。

絵(写真?)の上に、「NON-FLYING」とシッカリ表示

してあるのがオモシロい。これが「ペンギンシリーズ」の

名前の由来というのだから、笑ってしまう。

当時、ヒコーキの模型といえば空を飛ぶのが当たり前

…とされていたのが、よくわかる。

この精密な三面図は、ペンギンシリーズが

ただのオモチャではないことを示している。

スケールモデルとして、きわめて真剣な

取り組みをしているのが、この図からわかる。

パーツを見ると、いまのプラモとそれほど変わらない。

破損しないようにパーツを台紙に固定するなど、消費者に

やさしい配慮をしているのが素晴らしい。

デカールや小部品類は、半透明の紙製袋入りとなっている。

内容としては、昭和40年代の1/72前後の国産ヒコーキプラモを

想像してもらえれば、だいたいイメージできるのではないだろうか。

1936年製とはいえ、それほど内容に遜色があるわけではない。

意外とよくできているのに驚いてしまう。

デカールもチャンと付属しているし、接着剤もシッカリあるのが

うれしい。プラモの基本的構成は、このときにもう確立されているのが

わかる。

接着剤はいまのようなチューブ入りではなく、小さなガラスビンに

入れられており、コルク栓で封がされている。

多分プラモ用接着剤は、市販されていなかったと思うので、

貴重な存在だっただろう。

プラモの完成品写真っぽい感じの

ボックスアートだが…

左下の枠の中を見ると、この三面図はホーカー社から

提供を受けた…みたいな文面がある。

縮尺が1/72というのも興味深い。

また、当時はプラモデル的な名称がなかったためか

プラスチック製モデルでありながら「ソリッドスケールモデル」と

表示されている。

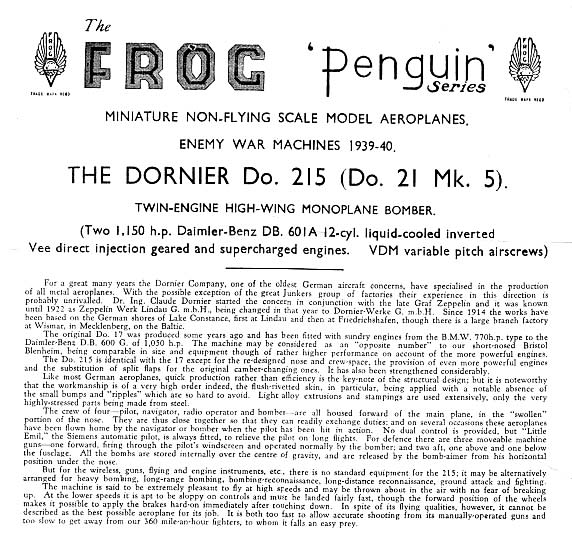

1940年に発売された、イギリスの敵

インストの「ドルニエDo.215」の表示の上に、「ENEMY(敵)」という文字が見える。

1940年といえば、ドイツがフランスに侵攻し勝利した年であり、

「バトル・オブ・ブリテン」が開始された年でもある。

憎むべきドルニエ機への敵愾心みたいなものが、ヒシヒシと感じられる。

この三面図は、ドルニエ社から提供を受けたものではない。

1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻で、イギリスはドイツに

宣戦布告をしているが、それ以前から英独関係は悪化しており、資料を

ドイツ側から入手するのは、現実的にはムリだっただろう。

そうなると、どうやって資料を集めたのだろうか。

三面図の左下囲みの中に、イギリスの文献から収集した…

みたいな文面があるので、当時の航空雑誌か何かに紹介されて

いた図面を使ったのかもしれない。

また、ドイツ側が公開したプロパガンダ写真(細部は相当修正されていると

思うのだが…)も参考にしたのだろう。

それに、イギリス軍関係者にコネがあったのかもしれない。

もともと敵味方識別用航空機模型を製作していた同社は、

ドイツ機に関して軍から資料提供を受けていたと考えられるので

ある程度正確な図面なり、写真なりはもっていたのだろう。

情報源を隠匿するために、文献から収集したといっているのかもしれない。

ともかく戦時中に、敵国の航空機をモデル化して、発売するというのはスゴイ話だ。

敵味方識別用航空機模型参考資料

モノが不鮮明でわかりにくいのだが、天井からつり下げられている模型飛行機が

それで、航空機の敵味方識別の訓練等に使われた。

当初は木材を加工して作っていたのだが、その後生産がしやすいプラスチック製が

主流を占めるようになってきた。。

模型自体は一体成形となっている。色は黒に近いグレー(?)で

なによりもシルエットが重要なので、細部は省略しつつも外形は正確に

作られていた。

1946年に発売された、イギリスの敵

驚くべきことに、きわめて正確に実機をとらえている。

1944年に登場したD型だが、1946年にこれだけのものが

モデル化できたというのは、フロッグが的確な資料をもっていた

ということを意味する。

軍から提供を受けたのだろうか。

おそらく、敵味方識別用航空機模型製作の関係で、

資料提供を受けていたとみるのが自然だろう。

いろいろな情報が交錯して出来上がった架空MIG19みたいに

ならなかったのが、メチャすばらしい。

1940年発行のフロッグ・カタログ

これが1940年に発行されたカタログでなければ、つい見過ごしてしまうのだが、

何と敵国ドイツの航空機が掲載されている!

しかも、そのアイテムたるやHe111、Do215、Bf110、Bf109といった当時の新鋭機

であり、現実にイギリスを爆撃している主犯と共犯者どもである。

これらを早々とリリースしているのだから、フロッグの手回しのよさには驚いてしまう。

1938年発行のカタログ。

格納庫や牽引車、救急車、それに高射砲、探照灯、聴音機などの

航空機周辺アクセサリーまでちゃんとモデル化している。

いまでは、別にどうって話ではないが、1938年にこんなことまで手がけて

いたとは!驚きで言葉も出ない。

次回の更新は、10月10日夜の予定。

「皇帝陛下!

アメリカは、例のモノを輸出しようと

たくらんでおります」

「うろたえるでない。

奴らは、ドル安を武器に

輸出攻勢をかけているのだ。

ただちに輸入禁止の措置をとれ」

「そんなことをすれば

わが国にアメリカ海兵隊が突入してきます。

しかも、奴らは核兵器を装備しているのですゾ」

「馬鹿者!

核兵器など、ただの花火にすぎぬ。

クソ喰らえだ。

オバマによく伝えておけ」

「…余の辞書に、敗走という文字は……」

号外

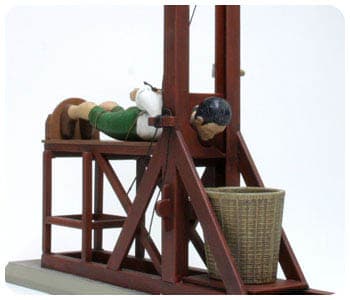

あのギロチンが帰ってきた!

オーロラの超レアアイテム、ギロチンがポーラーライツから

復刻される。

パッケージもリニューアルされ、現代風のデザインが新鮮だ。

このブログが出るころには、店頭にも並んでいると思うので

お金を握りしめて模型店に行こう…なんちゃってネ。

過去に発売されたときのパッケージ(ポーラーライツ版)。

メーカーのロゴ以外は、オーロラ時代のものと同一だ。

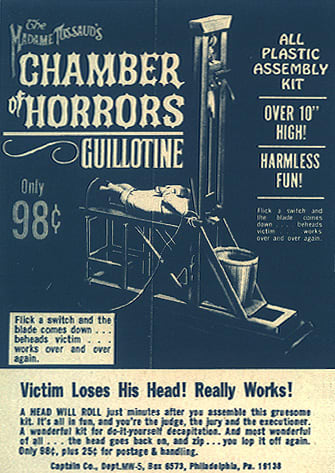

オーロラの広告。

何とも凄まじい。

特別資料

絵画で見るギロチンあれこれ。

画像はすべてWikipediaより

ギロチン以外のリリースは…

魔女本体以外に、さまざまな魔女グッズ(大釜、ほうき、調理道具、

スープ材料のカエル・コウモリなど)がアクセサリーとして

加えられていて、非常に楽しいキットだ。

モンスターシリーズ最大のパーツ数を誇る。

コワッ!

暗い場所だと、せむしチャンもけっこう怖い。

オペラ座の怪人と同様、生身の人間なのだが

見た目がキモいので、本人の意に反して

モンスターの仲間入りをしてしまった可哀想なオジサンでもある。

背中の傷跡が痛々しい。

最後に!

本日の夜は、

『絶版プラモデルやじ馬考古学』の更新があるので

お楽しみに。

内容を少し紹介すると…

世界最初のプラモデル・ペンギンシリーズをリリースしたフロッグ。

どんなキットだったのか、見たいと思わない?…ということで、

やじ馬考古学ボックスアート美術館が、ドーンとお見せしちゃいます。

これがけっこうサプライズの連続なんだよネ。

じつにシンプルなボックスアート。

現代のガレージキット的な雰囲気をもつ絵だ。

インストに掲載された三面図。

意外とシッカリした図で、「プラモは立派なホビーである」と

アピールしているようだ。

そしてパーツ類は…

それは、見てのお楽しみ。

最後の最後、もうひとつオマケ。

英独がドンパチやっている最中の

1940年版カタログ。

それでは、○時間後にまた会おう!