フロッグ・枢軸国機

ボックスアートギャラリー

私のブログを見てくださっている方から、フロッグを

取り上げてほしいというリクエストがありました。

ありがとうございます。

うれしい反響です。

ケロケロケロヨーン、初期のトレードマーク。

ホントにカエルが描かれている!

FROGという文字に、いつわりはなかった。

絵がリアルで、チョッとキモい。

逃げろ、逃げろ!

突然の敵機襲来で、逃げまどう整備員たち。

彼らの表情には恐怖があふれる。。

確かに戦争絵画として見れば秀逸だが、ボックスアートでは

はたして…

「ドイツ憎し」が満ち満ちている。

でも、イギリス側から見てJu88は斬られ役なんだ、と割り切ってしまえば、

オモシロい絵ではある。

どうせ買うのはイギリス人なんだし、ドイツは敵なんだ、

敵がやられるボックスアートのどこがイカンのだ、という声が聞こえてきそうだ。

これも、「逃げろ、逃げろ!」的ボックスアート。

突如爆撃を受け、滑走路に閃光が走る。

その中で、He219の機首が浮き上がるという構図は

なんとも印象的だ。

このような構図は、非常に珍しい。

お客さんに強いインパクトを与えるのは確実だ。

優れたイラストレーターだと思う。

別バージョンのボックスアート。

こちらの方が、機体の存在が強調されていて相当インパクトのある絵に

仕上がっている。

夕焼け(日の出?)を背景に飛行するメッサー。

地上や空が、イイ感じに表現されている秀逸な絵だ。

明るい背景の中に、機体が浮き出るように描いて

あり、これまた印象的だ。

イギリス製でありながら、デカールにカギ十字が

シッカリ入っている。

カギ十字を排除しているエアフィックスとは、きわめて

対照的だ。

ナチスに対する憎悪はあるのだろうが、それはそれで

歴史的事実と割り切っているのだろうか。

あの「アフリカの星」マルセイユ機を、優れた構図で

描ききっている。

不時着する敵機と、その上空を飛行するメッサー。

敗者と勝者を象徴的に表現しており、マルセイユ伝説を

強烈にアピールしている。

しかも、不時着したという事実から敵機のパイロットは負傷は

していても、死んではいないだろう。

あまり殺伐とした雰囲気がしないのも、いいところだ。

※「敗者」と「勝者」参考資料

画像では見にくいが、不時着した敵機の機首近くにパイロットが

立ち、フォッカーを見上げる。

フォッカーのパイロットは、敵機のパイロットを無言で見下ろす。

このまま手を振り挨拶を交わして、飛び去るのだろうか。

いまでは消滅した「騎士道精神」を見るようだ、

この構図がすばらしい。

ボックスアートの域を超え、戦争絵画の雰囲気をかもし出している。

Leynnwood先生の傑作のひとつだ。

小林源文先生の戦争劇画を彷彿させるイイ絵だ。

もっとも、やられているのがソ連軍だからこれだけの

絵が描けた…といえなくもない。

同じ絵をトリミングしているが、こちらの方が迫力がある。

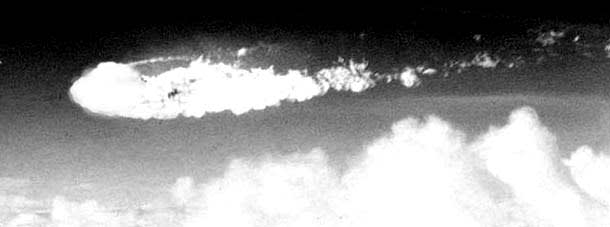

本来はスピットファイアーのオマケであるV1だが、発売当時V1の

まともなキットはホークの1/48しかなく、それとて入手困難だったので、

貴重な存在だった。ハセガワ・フロッグ提携品が発売されたときは、

メチャ喜んでしまった。

映画「クロスボー作戦」の冒頭、V1のテスト飛行場面があり、

カタパルトからモーレツな白煙(本当は水蒸気なんだろうけど…)を

巻き上げ、打ち出されるV1にシビレテしまったゾ。

次回もフロッグをやっちゃいます。9月30日夜更新予定。

※「ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦」は、9月は

お休み。別にネタ切れというわけではないゾ。

「貴様ら、ボサッとしとるな!

総統の安否を確認しろ。急げ!」

…みなさん、総統は無事です。

なぜなら、ここで死んでしまうと、歴史が変わってしまいますから(笑)… つづく

つづく

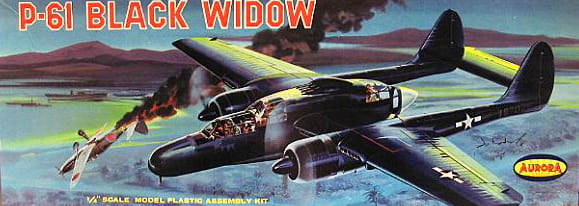

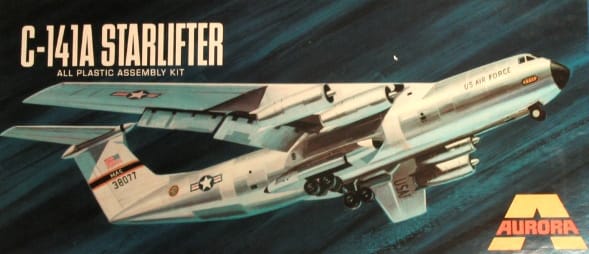

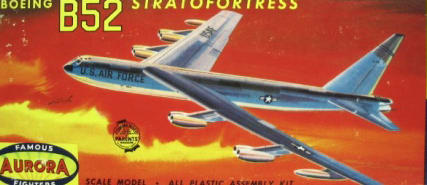

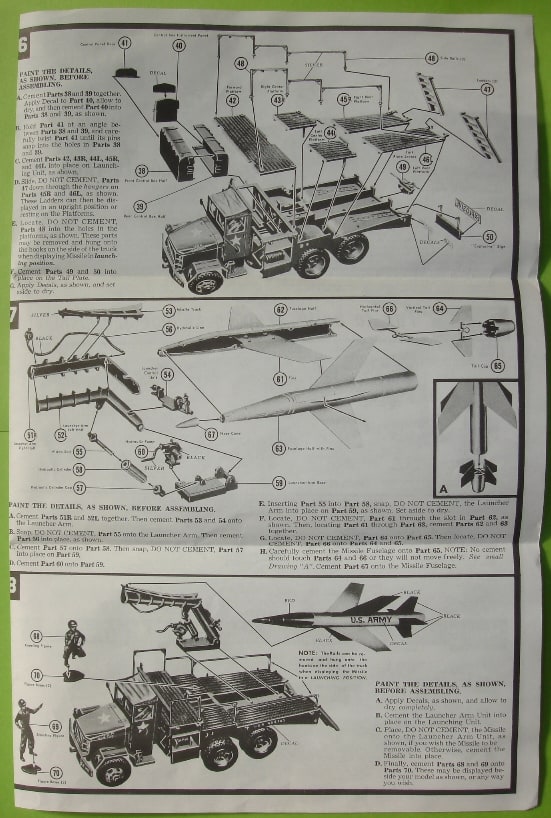

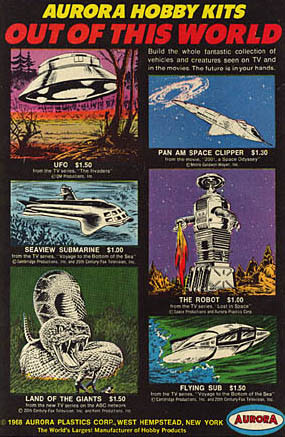

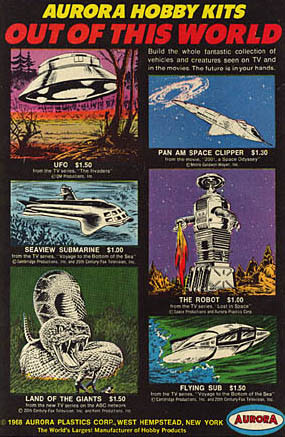

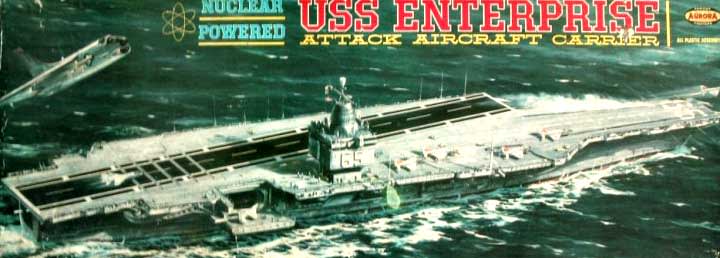

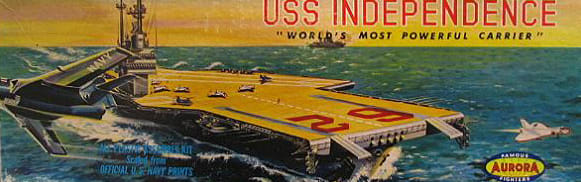

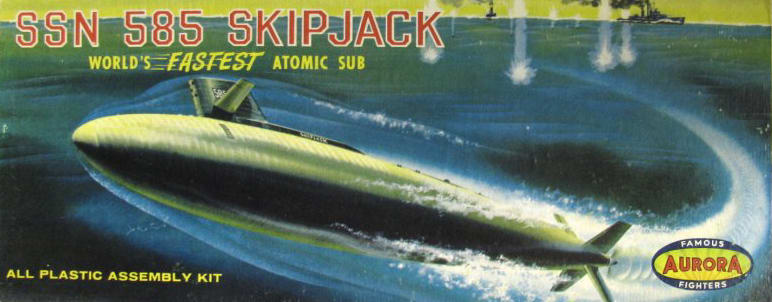

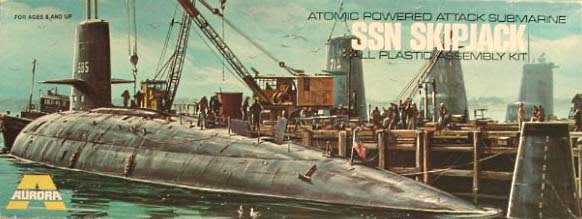

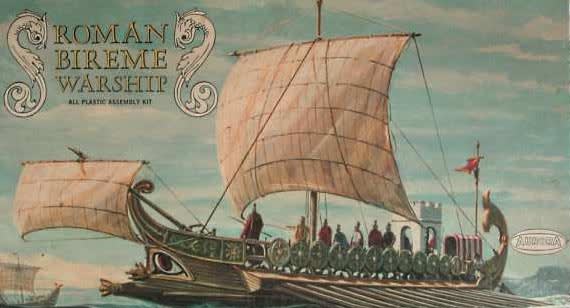

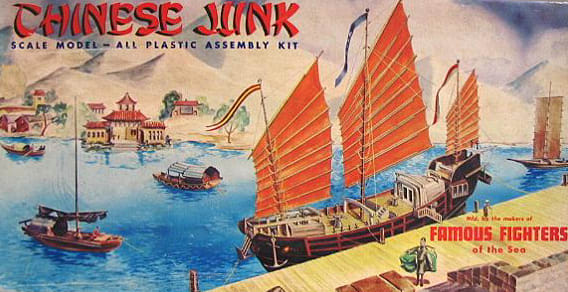

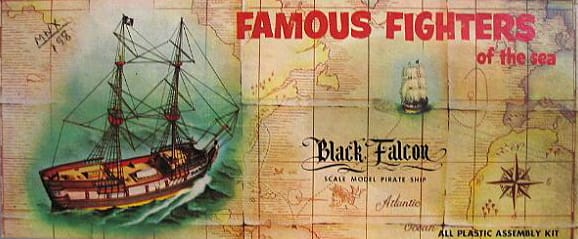

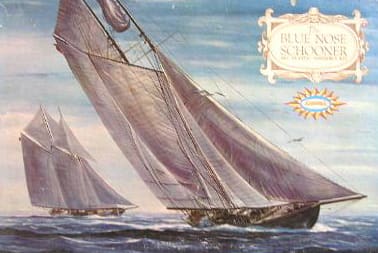

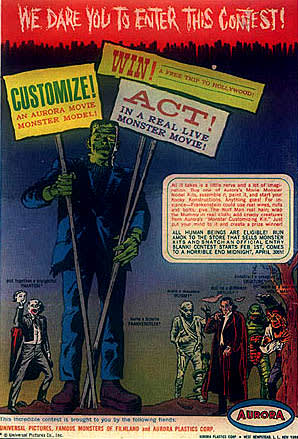

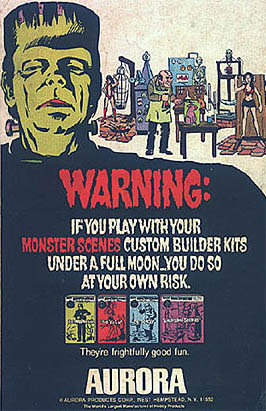

オーロラ・インスト集PartⅡ

オーロラのインストで、よくお目にかかったアイテム一覧。

第二次大戦機のコーナーを見ると、零戦の表示が

「ジャパニーズ ゼロ」となっている。

1960年代になると、日本に対する憎しみも薄れたのだろうか。

それから、零戦の下にあの架空MIG19の表示が!

いくら架空でも、アレって戦後のヒコーキではなかったか?

ウワッ!

何じゃ、このハデハデさは!

いままでいろいろなインストを見てきたが、

全面赤なんて、レッドバロンじゃあるまいし、初めてだ。

何を血迷っているのか。

こんな前代未聞のことを、涼しい顔してやってしまう

オーロラには、ただただ脱帽してしまう。

オーロラのインストで忘れてならないのが…

コレだ!

これも、よく見かけたオーロラセメントの広告。

実物は見たことがないけれど、一時期プラに金粉を

入れたりしていたオーロラのことだから、この接着剤

にも金粉がシッカリ入っていたのではないか、と勝手

に思っている(笑)。

この接着剤には、「不燃性スチレンプラスチックセメント」と

いう表示がされている。

60年代に、すでに安全性を重視した接着剤が販売されて

いたとは驚きである。

これは、モノグラムの古いキットの

インストに掲載されていた接着剤の広告。

よく見ると、ビンの形がオーロラのとソックリ。

キャップの形状が、微妙に異なるようなので、

そこで両社の違いを出したのか?

オーロラもモノグラムも、同じメーカーに

製造を依頼していたのだろうか。

これは、現実的にあり得る話だ。

オーロラ特製の塗料。

パッケージ価格98セントの表示が見える。

いかにも自社オリジナルみたいな

雰囲気をかもし出しているが、

ビンの涙滴マークから判断すると

パクトラ製(?)みたいな気がする。

パクトラといえば、かつてタミヤとの

提携品が知られているが、

アメリカを代表するプラモ塗料メーカーとして、

世界に君臨していた。

その後、テスターに買収されてしまったが、

オジサンモデラーにはなつかしい名前だ。

もうひとつの広告。

こちらはパッケージ価格が79セントで、

バラだと一個10セントの表示がある。

この広告は、インストにはあまり掲載されて

いないので、79セントの販売価格はあまり

長続きせず、98セントに値上げされたものと想像される。

また、98セント版広告ではバラ売りの表示もなくなっている。

塗料のセット販売しかやらなくなったということか?

他メーカーでもあった水墨画風インスト

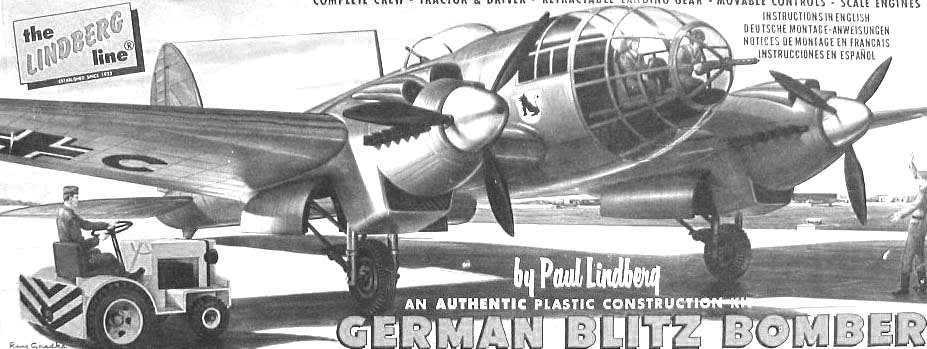

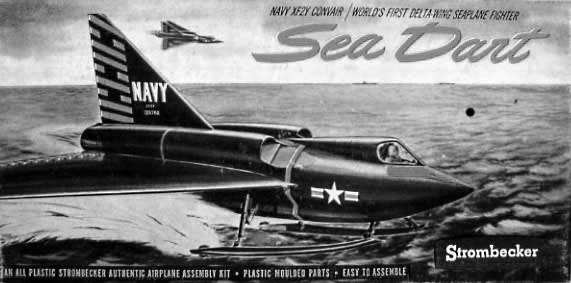

アメリカのストロンベッカーでも、水墨画風のインストが使われていた。

もともとソリッドモデルを手がけていたらしく、「ソリッドモデルでは最初」という

文字が、メーカーロゴのところに誇らしげに書かれている(画像では不鮮明

なのだが…)。木製のパーツを組み立て・加工して作り上げるソリッドモデルは、

1950年代前半のアメリカでは全盛だったが、50年代後半からレベルなどが

精巧なプラモデルを発売するようになると、衰退してしまう。

このような状況で、生き残りを賭けてプラモデル生産に路線変更したメーカー

が多数あったのだが、このストロンベッカーもその中の一社だった。

ソリッドモデルの部

インストの右下の部分に、作画した人物のサインらしきものが見える。

なお、このキットは胴体部分は木製だが、主翼や小物パーツ類はプラスチック製と

なっている(小物類で、一部木製もあるが)。

いわばソリッドモデルからプラモデルへの過渡的なアイテムで、貴重な存在。

本格的なプラモデル誕生が、もはや秒読み段階となっているのがわかって

オモシロい。発売時期としては、1950年代中頃と推定される。

プラモデルの部

ボックスアートやインストに、「オールプラスチックスケールモデル」という

表示があるが、これは「ソリッドモデル」と区別するためのもの。

何だ、当たり前じゃないか…といわれそうだが、当時プラ部品混在の

ソリッドモデルが流通していたので、「オールプラスチック」と表示して

差別化をしていたのだろう。

こうして見ると、あの時代(1950年代後半以降)のプラモ状況がわかって

興味深いものがある。

次回の更新は、9月15日夜の予定。

BaGoGoGoGoooooooom!!!!! つづく

つづく

なつかしのオーロラ・インスト集

プラモが、ドドッと登場するこの手の広告は、

にぎやかで見ていて楽しいし、購買意欲も高まる。

F90やニセモノMIG19、XFV-1など、現在のメーカーでは

とても手を出さないようなアイテムもあり、興味は尽きない。

パイロットと機体が一体成形されているのが、時代を感じさせるが、

パイロットを省略しなかったのは、ある意味リアリズムに徹していた

ということだろう。

このパイロット・機体一体成形というのはオーロラばかりでなく、

50年代後半のプラモメーカーでは、普通にやられていた手法ではある。

あのレベルでも、B47はこのやり方だ。

ただ、大型機をあの手頃なサイズにまとめたものだから、まち針の頭風の

ものが、機体からニョキッと飛び出しているにすぎない。

最初に見たときは、バリかと思ったゾ(笑)。

スタンドのデザインが一新されている。

この図ではよくわからないが、スタンドベースには北米大陸を

描き、「世界に冠たるアメリカ」を演出していたのは、いかにも

熱烈愛国的メーカー・オーロラらしい。

大型モデルでもないのに、脚を省略せずシッカリ再現しているのは、

これもリアリズム追求の現れか。

レベルは、脚なしのデスクトップモデルで発売していた。

こちらもレベルとのガチンコ勝負となったが、B36と同様にレベルは脚なしデスクトップモデル、オーロラは脚付きと対照的だ。

ただ、当時のレベルのキットはX15というオマケがあったので、話題性や購買意欲を

高めるという点では、レベルの勝利と言わざるを得ない。

センチュリーシリーズの中で、SFっぽいスタイルで

知られているのが、このF-107。

脚なしのスタンド専用プラモだが、その方が

特異なスタイルを充分堪能できて良い。

デカールの貼り方を説明した図は、日本でも模倣された。

昭和40~50年代の国産プラモのデカールシート裏側には

星マークを日の丸に変えただけの図が、よく印刷されていた。

オーロラのパクリだったんだネ。

アメリカ海軍の初級ジェット練習機だが、おそらく日本ではほとんど

知られていないだろう。

プラモを見て、初めて存在を知ったという人も多いのでは…

1959年に15機が生産されただけだから当然なのだが、メーカー

自体は、あのアメリカの巨大企業だったリング・テムコ・ボ-ト社の

一翼を担う存在だった。

これまでのインストを見て、何か変化があるのにお気づきだろうか。

初期のインストに掲載されているイラストは、普通の線画なのだが

途中から水墨画風になっている。

イラストにインクの濃淡で陰影をつける手法は、ともすると単調に

なりがちなインスト図に立体感を与え、見ていて楽しい。

そういえば、他メーカーでも水墨画風イラストがあった。

60年代のレベルでも、同じようにこの手のインストが多く

見られた。ある意味、水墨画風イラスト付インストは当時の

アメリカプラモの特徴であったといっても、過言ではない。

オーロラとレベルの水墨画風イラストの作者は、作風から判断すると

同一人物のような気がする。

もし、そうであるなら当時アメリカのインスト・イラストレーター(実際

こんな名称があるのか知らないけれど)では、第一人者だったと

いえるだろう。

参考資料 レベル・ラクロスのインスト

次回の更新は、8月31日夜の予定です。

「気をつけろ。突っ込んでくるぞ!」

「総統!こちらへ!!」

つづく

つづく

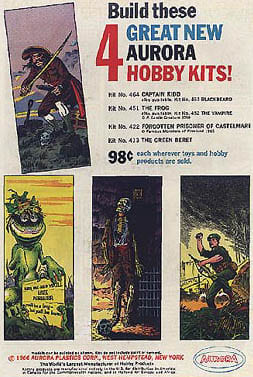

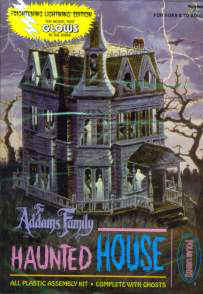

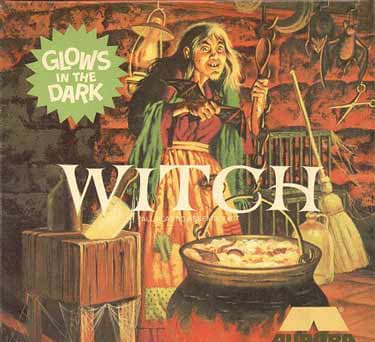

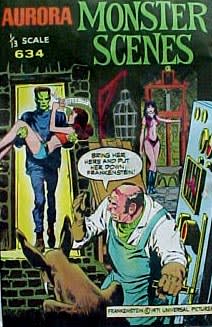

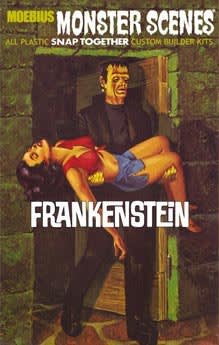

マニアックなキャラもの

オーロラ・ボックスアートギャラリー

星柄パンツが笑える。

コミカルなおとぼけ女吸血鬼。

あの『怪奇家族』や『アダムス・ファミリー』に

登場したキャラクターをイメージしているのだろうか。

ところで、この女吸血鬼の

ボックスアート下部に注目してほしい。

「PLASTICS A CORP」のロゴが見える。

聞いたことのない企業名だが、

これはオーロラ倒産後、旧経営陣の

家族がオーロラの復活をめざして

2007年に設立したもので、60年代に発売

していた同社製品の再販を公表していた。

その後の企業活動については不明だが、

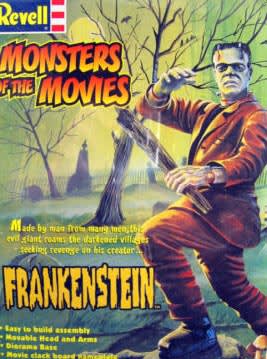

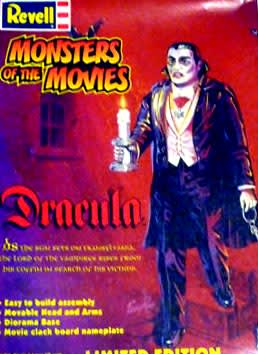

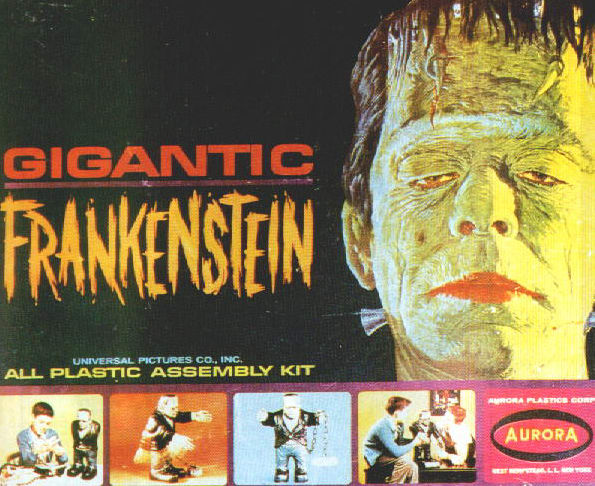

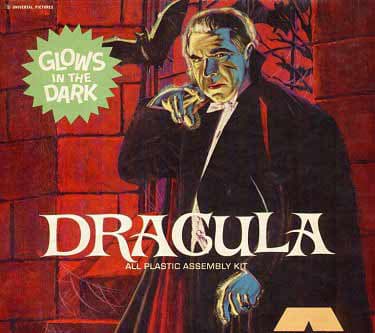

フランケンやドラキュラなど、大手メーカーに

金型が移ったものを除いた残りのキャラものプラモや、

60年代にオーロラがリリースしていた

航空機を中心に製品を発売していく予定であったが、

結局のところ、ほとんどが計画だけで終わってしまった

ようだ。

やはり、一度倒産した企業の再出発は、相当に

キビシかったらしく、消滅した可能性が

高い。しかも弱肉強食のし烈なバトルが

繰り広げられていた米国プラモ業界の

ことだ。先のフランケンなどの有名モンスターや

バットマン等のスーパーアメコミキャラを欠いた

主役なきキャラものでは、とても勝負に

ならなかっただろう。

さらに、60年代のオーロラ航空機プラモは

確かにマニアは喜ぶかもれない(私もそのうちの一人だが…)が、

内容的にはとても一般ウケはしないだろうから、実際再販したと

しても、どの程度売り上げを伸ばしたのか未知数だ。

ただ、熱狂的なオーロラファンを対象としたインターネット通信

販売というスタイルであれば、ある程度の売り上げは確保できたかもしれない。

どちらにしても、オーロラを復活させようとした動きがあったのは、

誠にうれしいことだ。なんとか実現することを、ひたすら祈るのみである。

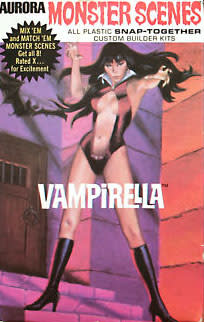

セクシーな「バンピレラ」お姉さま。

顔が「ゲゲゲの鬼太郎」の猫娘風なのが

少し気になるが…

こちらは「犠牲者」のお姉さま。

コ、コラッ!

こんな姿で、悪人やモンスターを誘惑したら

拉致されちゃうのは、当然でしょ!

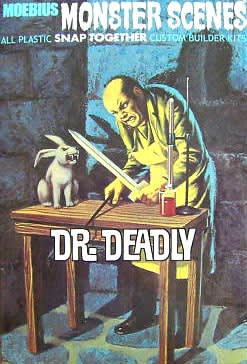

見た目はタダのオッサンだが、意外にも悪の天才科学者。

頭脳明晰、超優秀。

以下、オッサンの研究室。

ここで、よからぬことをやっているんだよネ。

このオッサン、とんでもない怪物を作りおった。

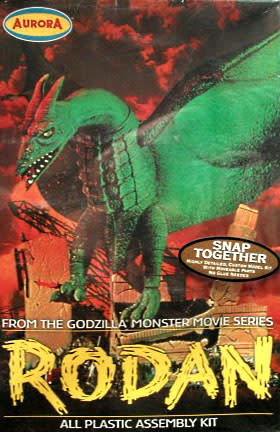

東宝映画「ラドン」に登場したメガヌロンの成虫風(映画に成虫は登場しないけど)

だが、色がケバケバしく、キモい。

以下、アメリカ雑誌のキャラクターらしいのだが、

イマイチようわからん。

かなりマニアックな世界にのめり込みつつある。

こりゃ、何じゃ?

チト、訳がワカランのう。

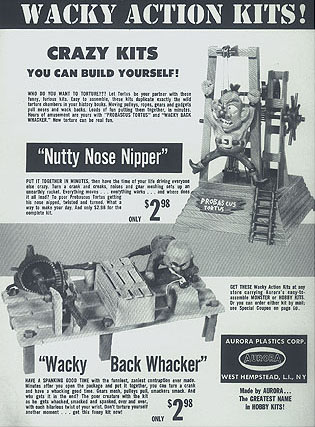

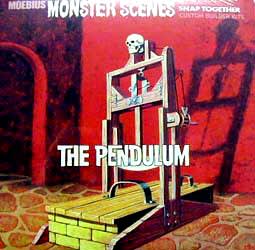

実在した拷問具かどうかは知らないが、

妙にメカニカルなところが、オモシロい。

こいつは…!

「狂気の働くおじさんシリーズ」

イカレた医師、歯科医師、理容師の

プラモ。

これじゃ、お客さんは生きた心地がしない。

いつかは犠牲者が出るゾ!

次回の更新は、8月15日終戦記念日です。

「敵機接近中!高射砲では間に合わんぞ」

「装填よし!撃ち方始め!」

BAKO! BAKO! BAKOM !!

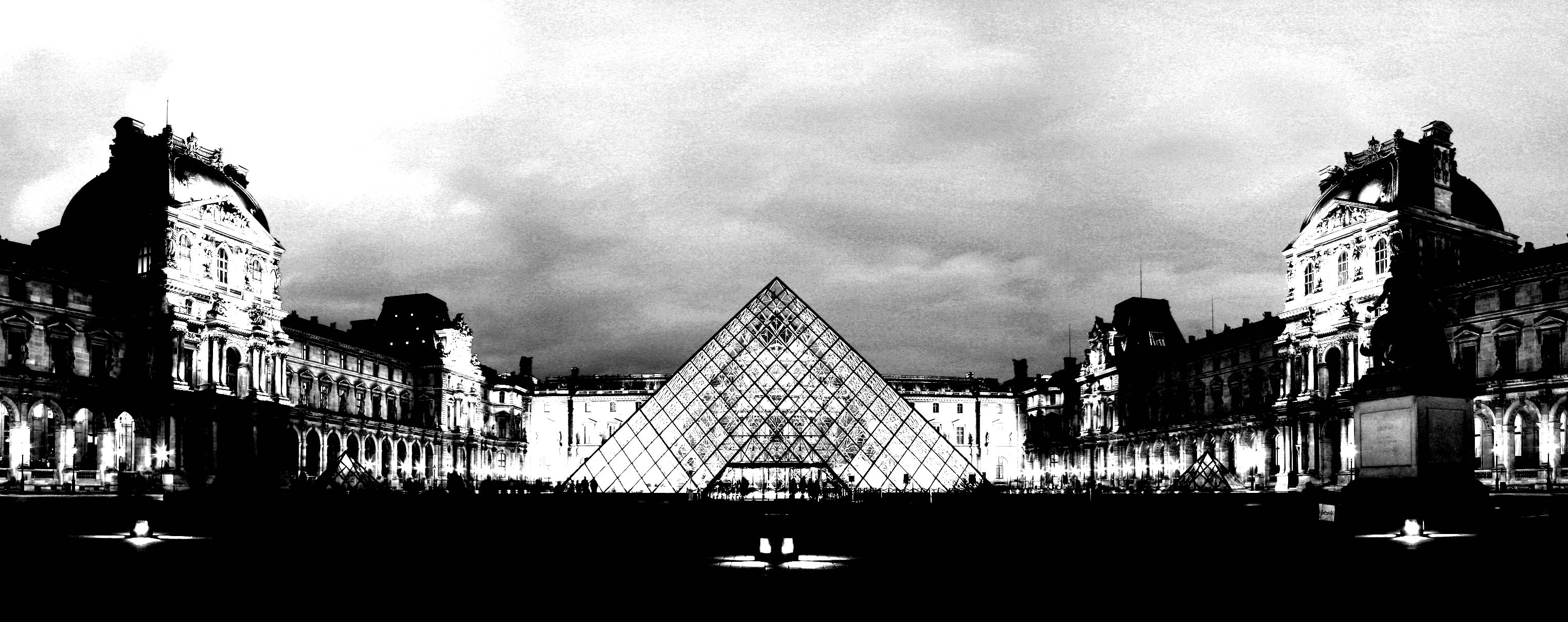

「くそったれめ、被弾した。ルーヴル美術館はすぐだぞ。」

「あのチョビヒゲ野郎と

刺し違えだ 」 つづく

つづく

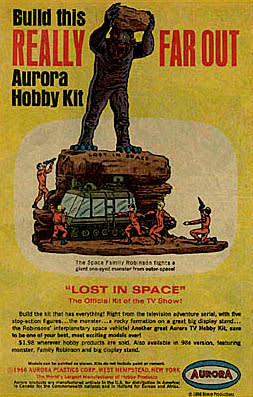

キャラものが楽しい

オーロラ・ボックスアートギャラリー

映画『禁断の惑星』に登場して

以来、洋モノロボットの元祖

として君臨している。

鉄腕アトムなどと比べると

デザインのレトロ度が著しいが、

ロボット=ロビーというイメージを

作り上げたキャラとして、

歴史的な存在だ。

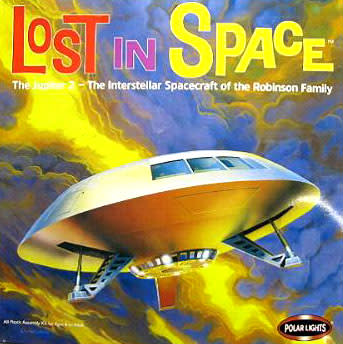

テレビドラマ『宇宙家族ロビンソン』に

登場したロボットで、先のロビーと

比較するとデザインが洗練されている。

一般には「フライデー」という名称で知られて

いるが、これはTBSが一般公募で決めた

日本独自のもの。

そのため、パッケージにはただの

「ロボット」としか表示されていない。

憎まれ役のドクタースミスとフライデー。

当初、ドラマの中でこのドクターの手下として活動して

いた時期があり、おそらくその手下時代をイメージして

いるのだろう。

毎回憎まれ口をたたく変なオジサン だったが、

完全に主役を喰っていたのが記憶に残る。

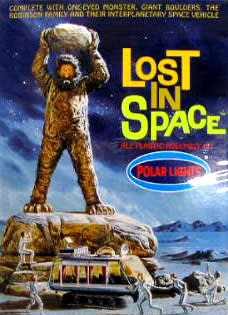

この『宇宙家族ロビンソン』には、

宇宙生物や怪物がよく登場したが、

一番有名なのは、やはりこの一つ目巨人だろう。

このドラマは65~68年にアメリカCBSで放映され、

日本でも66~68年にかけてTBSの人気番組と

なっていた。

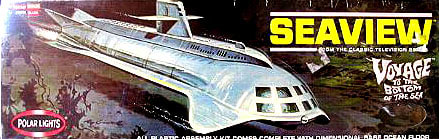

TVドラマの潜水艦モノといえば、やはり『原潜シービュー号』が印象に残る。

64~68年にかけてアメリカABCで放映、日本でも64~65年に

NET(現テレビ朝日)、67~68年に東京12チャンネル(現テレビ東京)で

見ることができた。

シービュー号から発せられる独特のソナー音が印象的。

ある意味で海の男がテーマでもあるため、女性はほとんど登場しなかった。

年かさのネルソン提督とイケメンのクレーン艦長のコンビが、よかったナ。

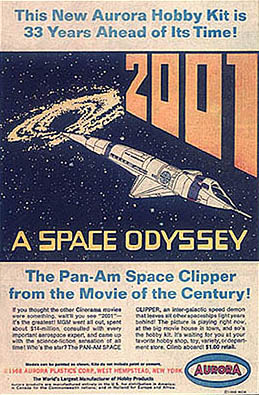

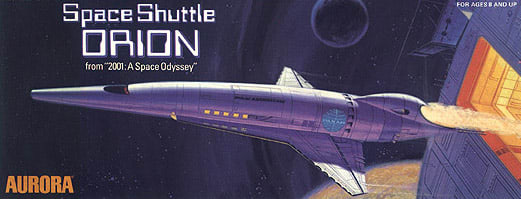

いまさら説明の必要もないだろう。

映画『2001年宇宙の旅』に登場したスペースシャトル。

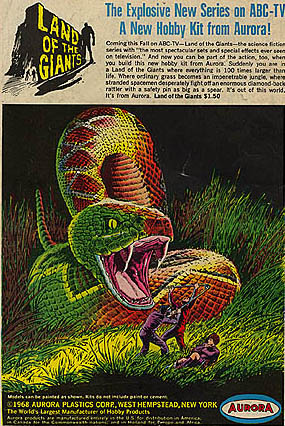

『巨人の惑星』は、1968年から70年まで

アメリカABCで放映された。

日本では、東京12チャンネル(現テレビ東京)が

69年から70年にかけて放映していた。

軌道ルートをはずれた定期旅客宇宙船が、

たどりついた謎の惑星が、何と巨大生物が

住む世界だった…というお話。

巨人のさまざまな道具を、地球人らが加工して

武器や道具を作り、降りかかる危機に対処して

いくというサバイバル精神むき出しのストーリーが

オモシロかった。

ボックスアートをよく見ると、襲いかかる巨大ヘビに

対し、地球人がこれまたデカい安全ピンを使って

戦っているのがわかる。

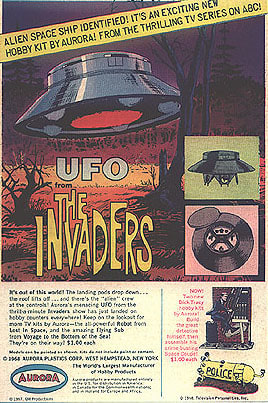

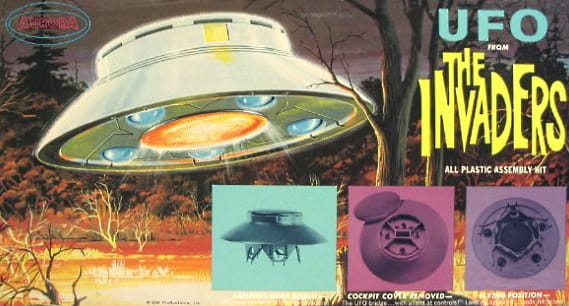

『インベーダー』に登場したアダムスキー型円盤。

ドラマは1967年から68年にかけて、アメリカABC系列で放送され、

日本でもNET(現テレビ朝日)で放映され、人気番組となっていた。

この円盤は、毎回番組の最初に登場する。

物語のそもそもの発端を紹介するシーンがそうで、

主人公が深夜、車で帰宅する際迷い込んだ田舎道で、

円盤が着陸するところを目撃するところが、いかにも

不気味で強烈な印象が残っている。

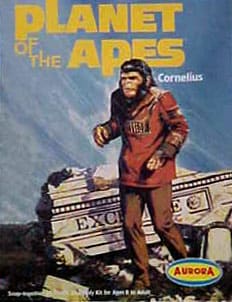

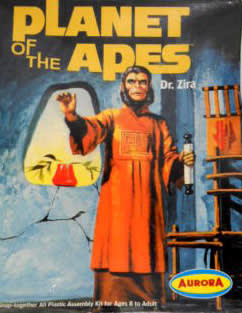

ご存じ、リアルなメイクで有名な映画『猿の惑星』。

1968年に映画化され、74年にCBSでテレビドラマ化されている。

考古学者のコーネリアスと、婚約者の生物学者ジーラは

主役のチャールトン・へストン以上に目立った存在だった。

なお、『猿の惑星』の原作者は、映画『戦場にかける橋』の原作も

書いている!

フランスの小説家ピエール・ブールは、第二次世界大戦中

フランス領インドシナでレジスタンス運動を支援したが、その後

ヴィシー政権軍にスパイ容疑で逮捕され、強制労働の刑に処せられた。

そのときの過酷な体験が、両原作のベースになっているそうだ。

タツノコプロの『マッハGoGoGo』は、1967年から68年にかけて

フジテレビ系列で放送された。

オン・オフロード万能のスーパーカーが活躍する日本製アニメは、

カーキチ(?)が多いアメリカで、大いにウケた。

その人気にあやかって輸出先のアメリカで、シッカリ模型化されたのは

うれしい話だ。

日本では、あまり知られていないキャラかもしれない。

『THE BANANA SPLITS』は、1968年から70年にかけて

アメリカNBCが制作した子ども向けショー番組で、ホスト役が

人間が入ったヌイグルミのFleegle(犬)、Bingo(ゴリラ)、

Drooper(ライオン)、Snorky(象)の4匹だった。

番組の中で登場していたのが、このバナナバギーで実物が

存在するために、スケールモデル風に1/25の縮尺が表示されて

いるのがオモシロい。

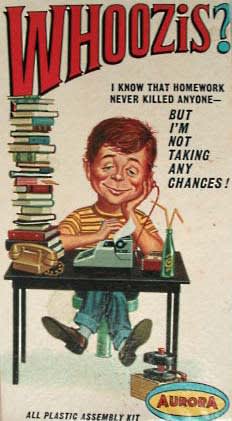

アメリカの風刺雑誌「マッド」の

有名キャラが、このアルフレッド

E・ニューマン少年。

日本では、チョッとマニアックな

キャラだが、ご当地アメリカでは

メジャーな存在で、オーロラも

チャンと商品化している点からも、

それがうかがえる。

The Three Stooges Wikipediaより

おバカな3人組が繰り広げるドタバタ喜劇『3バカ大将』が

これまたなつかしい。

この3バカの歴史は意外に古く、1925年に登場している。

途中でメンバーの変更があったりはしたが、日本で一番

知られているのは、やはり上の3人だろう。

Moe Howard、Curly Howard、Larry Fineは、永遠に不滅だ。

次回の更新は、7月31日の予定です。

「クソッ、対空砲火が激しくて、モスキートに接近できない」

「戦闘機は何をしとるか!

ただちに撃墜しろ」 つづく

つづく

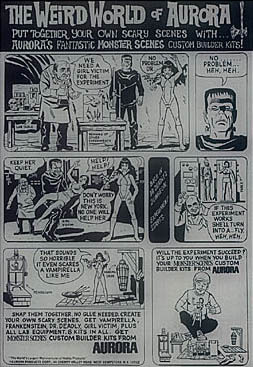

オーロラ・キャラクターモデルの世界

オーロラというと、スケールモデルを相当数

リリースしているにもかかわらず、モンスター

ものや、テレビやコミックのキャラものの

メーカーというイメージが強い。

しかも、スケールモデルの出来がパッとしないのに、

キャラものはやたら良く出来ているという、あまりにも

奇妙なアンバランスが目立つメーカーでもあった。

これは、担当するスタッフが違うためか?

それとも、キャラものとスケールモデルとでは、

ヤル気が違うからか?

よくワカランところが、オーロラの魅力だった。

日本では、プラモのコミック風広告というのはほとんど

見かけないが、アメリカでは割とメジャーな存在で、

オーロラばかりでなく、レベルやモノグラムなどの

大手も手がけている。

カラフルな絵は、見ていて楽しいばかりでなく、子ども

たちの購買意欲を高めるのにも、大きく貢献したこと

だろう。

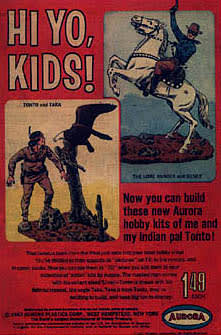

こちらは、相棒のトント。

コウモリや枯れ木など、ドラキュラ風モンスター

プラモのノリだ。

レベルで、メデタク復活!

オーロラ倒産後、流転の人生を

歩んだバットマンだが、新しい会社で

元気に活躍する姿が、メチャうれしい。

日本のサラリーマンにも、

相通ずるものがあったり…なかったり……

ワンダーウーマンを襲う大ダコが、グロくて

オモシロい。

オーロラのキャラものプラモは、場面設定に

いろいろ知恵を絞ったものが多く、置物(?)と

して見ていて楽しい。

担当者のセンスの良さが、メチャ感じられる。

ブルース・リーの出世作が、この

『グリーンホーネット』

日本でも、1967年にテレビ放映されていた。

ハデなアクションで悪人どもを叩きのめす

運転手カトーがよかった。

のちの映画ドラゴンシリーズの片鱗が、

ドラマのあちこちにうかがえる。

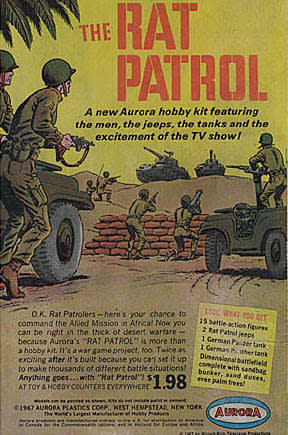

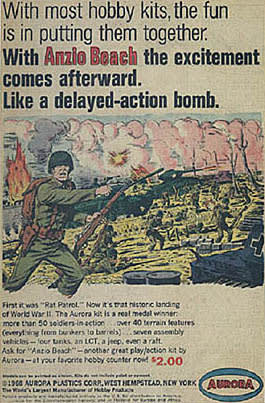

いつもラットパトロールの連中に邪魔される、ドイツ軍指揮官デートリッヒさん。

その後、責任を問われて東部戦線に左遷されたのだろうか。

ドイツ軍は、装甲車から戦車まで装備しているのに、たった2両のジープに

振り回されて、結局は取り逃がしてしまうアホ役として描かれていたけれど、

こんなトホホな状態では、ボスのロンメル将軍も激怒してしまうゾ。

唐突ですが…

「ラットパトロール」のモデルは、SASジープ特攻隊がモデル

なんでしょうね。

「アラビアのロレンス」風の兵士が、カッコいい!

タミヤのキットは、ジーププラモに新しい生命を吹き込んだ。

砂漠を横断するための、さまざまな装備を無理矢理積み込んだ

スタイルは、従来の軍用車両プラモとは一線を画すもので、

感動したものだ。

脱線したついでに、タミヤのジープをもう一点。

新作が発売された関係で、影が薄くなってしまったが

ジーププラモといえば、忘れてならないのがコレ。

エンジンルーム内が見事に再現され、トレーラーや

人形、その他ジェリ缶・無線機・迫撃砲などのアクセサリーが

多数付属して、お買い得感満点のキットだった。

しかも、大西先生のリアルなボックスアートが素晴らしかった。

オジサンモデラーには、なつかしの逸品だ。

次回の更新は、7月15日夜の予定です。

キャラものは続くゾ!

「こちら、オーベルマイヤー。 パリ上空に到着した。

ただちに攻撃をかける」

「このままでは全滅だ。弾幕の中に飛び込め!」

つづく

つづく華麗なる民間旅客機

オーロラ・ボックスアート

ギャラリー

何となく、怪しげな空模様。

民間機プラモでも、オーロラ絵画はシッカリ生きている。

ただし、民間旅客機という性格上、怪しげな雰囲気の

ボックスアートはきわめて少ない。

なかには、レベルのボックスアート風に洗練されたものも

あり、従来のオーロラらしさ(?)を期待すると、裏切られるかも。

夜の空港を再現した秀逸なアート。

濡れた路面に、照明や人影が映り、雨上がり(?)の雰囲気が

イイ感じに表現されている。

ジャンボジェットも、いろいろな航空会社バージョンがあったのですネ。

民間ジェット旅客機の場合、金型に手を加えずに

デカールとパッケージを変更するだけで、手軽にアイテム数を

増やせるので、昔からプラモメーカーでは、この手をよく使ったものです。

パン・アメリカン航空など、消滅した航空会社のもあって、なつかしい。

こちらは、旧ソ連のアエロフロート航空機。

西側の華麗な民間旅客機に比べると、

地味で、無骨な軍用輸送機風。

絵の背景もオーロラ絵画的で、いかにも陰湿な雰囲気。

こうした状況から、アエロフロート航空のサービスも

おそろしく悪いのだろうな…と、勝手に考えてしまう。

たとえば、

機内=ソ連共産党を賞賛する曲が、終始流れる

客室乗務員=無愛想で、恐いオバサンばかり

シート=きわめて堅く、あたかも鋼鉄のごとし

機内食=ブタのエサ(失礼!)

トイレ=年中故障で小便臭い…みたいな印象をもってしまう。

実際には違うのでしょうけどね。

アエロフロート航空のみなさん、ゴメンナサイ。

次回の更新は、6月30日夜の予定です。

「総統!

敵は、ここを爆撃するつもりです。

危険だ。ただちに退避すべきです」

「バカ者!

余は、ここで直接指揮をとる。

偉大なる指導者たる者は、

けっして退かぬものだ」

「他の連中も、ドンピシャ時間通りだ。

よく聞け、

各自機長の判断で、突入しろ。

ヒトラーの頭に、爆弾を投げつけるんだ」

「突撃!」

「いただきだ!」

DOKOKOKOKOKOKOKOKO!

BAKOM!! つづく

つづく

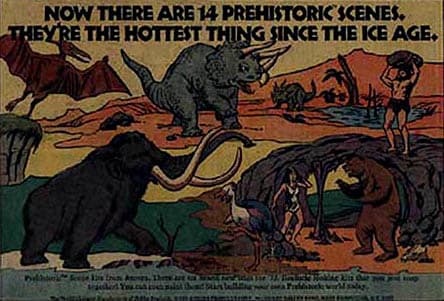

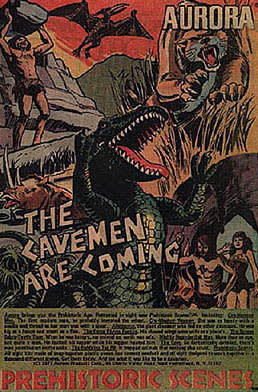

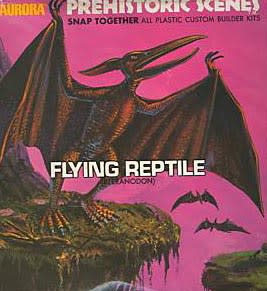

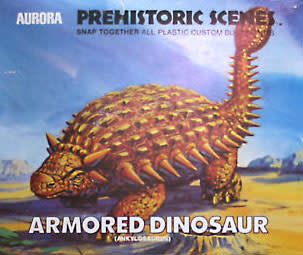

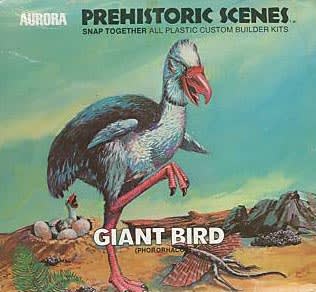

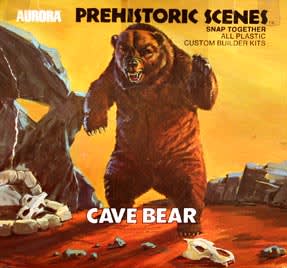

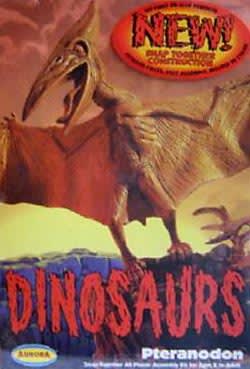

古生物の世界へ、ようこそ!

オーロラ・ボックスアートギャラリー

なんだか楽しそうな古生物ワールド。

まるで動物園のノリだ。

従来のモンスターものや、TV・コミックのキャラもの路線から

ひと味違う方向性を打ち出そうとした試みがうかがえる。

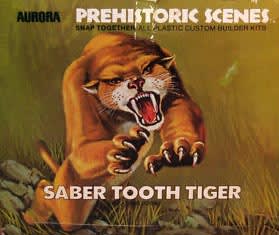

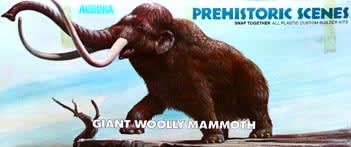

1971年からリリースされた「プレヒストリック・シーンズ」

1/13スケールで再現された古生物が、机上によみがえる。

恐竜ファンでなくても、ググッときちゃうのは

間違いない!

底なし沼にハマったサイと、その死を

じっくりと待つ掃除人(?)の対比が

おもしろい。

ドラマ性をもったジオラマキットとして、

小生は気に入っている。

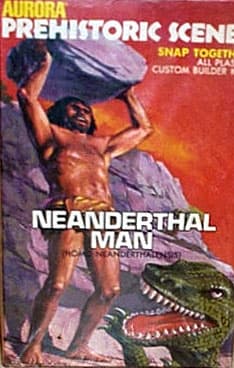

巨石を使って、恐竜を叩きのめす

ネアンデルタール人。

あれ?

この時代、恐竜って絶滅していたんじゃないの?

…なんてヤボなことは言わないで、

シッカリ楽しむことが大切です。

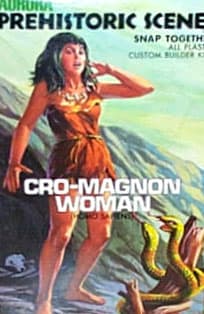

ヘビに驚く原始人のオネエちゃん。

トップレスじゃないところが、現代人の

ルーツと言われる所以か。

オマケ

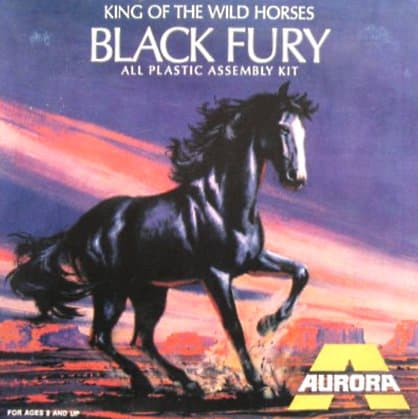

こちらは、現代のおウマちゃん。

東宝映画のラドンではありません。

特報!

幻の逸品、レベル・コーポラルミサイルが復活!

5月下旬、すでにアメリカレベルから

トランスポーター付のキットが限定

発売されていたが、さらに7月上旬

ドイツレベルがミサイル単体版を

発売する。

コーポラルは、1958年に

ミサイル単体で、さらに

翌年トランスポーター付で

発売されたが、その後のミサイル

プラモの人気下降のあおりを受け、

永らく絶版となっていた。

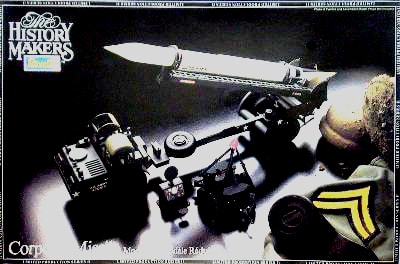

のちに『ヒストリーメーカーズ』で復活

したが、入荷数は少なく

依然として幻のキットとして、

マニア垂涎のアイテムとなっていた。

今回、米独レベルによる発売によって

じつにおよそ二十数年ぶりの登場と

なる。

幻の逸品ですゾ。アメリカレベル版はトランスポーター付!

入手しそこなったら、20年くらいお待ちしないと、再販しないかも!?

このトランスポーターの何と個性的なことか。

現代でも充分通用するスタイルだ。

しかも、このプラモの緻密な作りには

驚かされる。

半世紀も前のキットとは、とても思えない。

このプラモの主役は、やはりトランスポーター。

一般的に、通常の軍用トラックを改造したタイプが

多いのに、これはわざわざ専用に設計している。

しかも、エンジンで発電機を回して、その電力で

走るという手の込んだ方法を採用するなど、異色の存在。

その未来的なデザインといい、きわめて印象的だ。

レベルさん、よくぞやってくれました、といいたい。

こちらは、トランスポーターなしの

バージョン。

「オーロラ絵画」的なボックスアートだ。

ドイツレベルは、ミサイル単体版を発売する。

1983年発売「ヒストリーメーカーズ」のパッケージ。

これを模型店で発見したときは、卒倒しそうになったゾ。

もう再販されることはないだろうと思っていましたから。

乏しいお金をかき集めて、あちこちの模型店を駆け回って

ゲットしまくりました…でも、けっこう高価(当時7500円)だったんだよネ。

初期トランスポーターその1。

お偉いサンが集まり、ミサイルを見つめる。

「オイ、ペンタゴンにシッカリ根回ししないと、予算を削られるゾ」

「メーカーのケツ叩いて、性能向上をさせろ!そうじゃなければ、オレは左遷だ」

…そんなヒソヒソ話が聞こえてきそうだ。

初期トランスポーターその2。

運転席はむき出しで、視界のよさは天下一品。

コーポラルのトランスポーターといえば、やはりこれ。

1950年代のデザインとはいえ、その未来的なスタイルは

一度見たら忘れられない。

写真はすべてWikipediaによる

過去にレベルのミサイルプラモに関するボックスアート特集を

組んだことがあるので、興味のある方はどうぞ。

http://blog.goo.ne.jp/prinzougen2/e/2f14e3caabfacbac0c20c2a6310c3a67

次回の更新は、6月15日夜の予定やで。

「われわれは、戦いばかりでなく、

文化、文明においても勝利した」

「この偉大なるボックスアート展開催は、

今後何千年も続くドイツ第三帝国の

輝ける金字塔となるであろう」

DOM!

DOM!DOM!DOM!DOM!

DOM!DOM!DOM!

DOM!DOM!DOM!DOM!

つづく

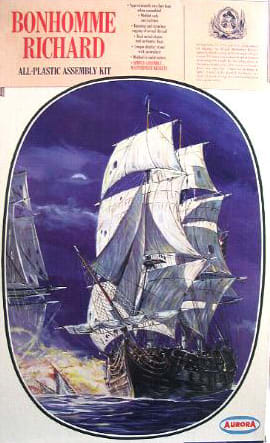

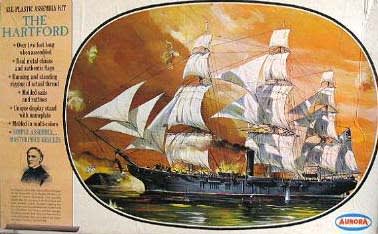

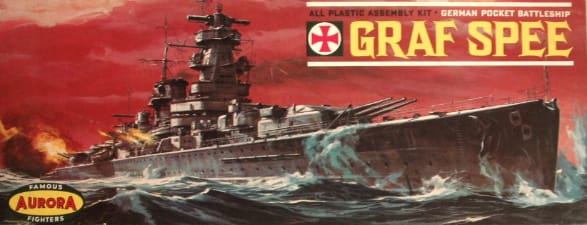

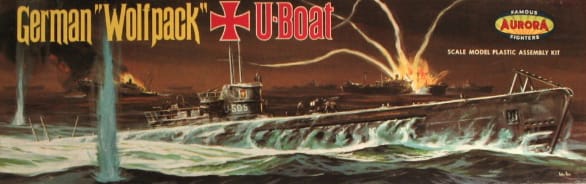

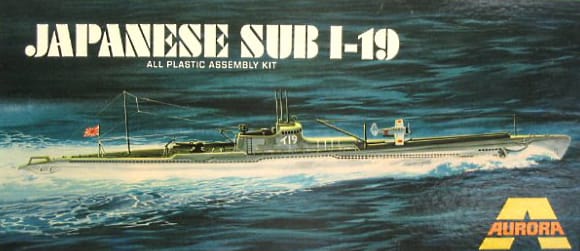

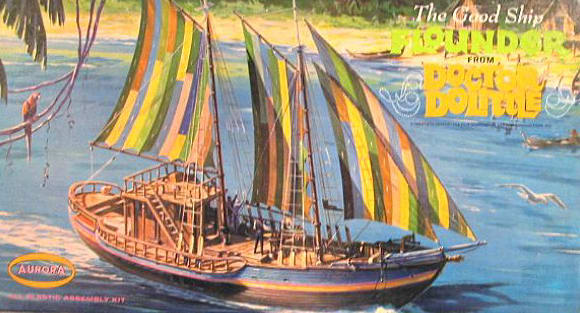

つづくオーロラ・ボックスアートギャラリー

お船編

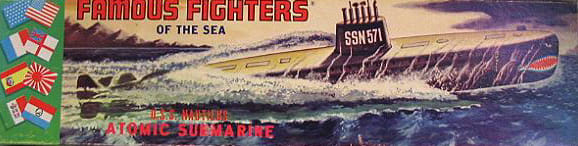

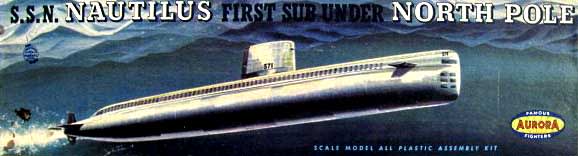

艦首のシャークマウスは何じゃ!

いくら物好きなアメ公でも、そこまではやらんだろう。

大発見!このボックスアートは、下の写真を参考に描かれた……と思う。

ノーチラス(原潜) Wikipediaより

これは珍しい。ドイツの仮装巡洋艦(現代においては、すでに死語)

アトランティス。見た目は、フツーの貨物船なんだけどネ。

ウワッ!ジャパニーズものですゾ。感動!

1967年公開のアメリカ映画『ドリトル先生不思議な旅』に登場した

先生御愛用のお船を、モデル化したもの。

次回更新は、5月31日夜の予定です。

「パリ上空警戒の戦闘機指揮官を呼び出せ。

総統は、まもなく会場に到着する。

体当たりの覚悟で、阻止しろ!」

「目を開け!敵を見よ!

お前たちが、総統の楯となるのだ!」

つづく

つづく「ヒト」をテーマとした

オーロラ・ボックスアートの世界

陸

ジョン・ウェイン主演の映画で有名に

なった米軍特殊部隊だが、戦う男を

イメージした絵がいい。ただ、

当時の最新型ライフルM16を

装備しているのはいいんだが、

マガジンパウチと水筒は、

どう見てもWWⅡモノ。

このチグハグさが面白い。

海

待ちに待った上陸だ。

酒だ、女だ、ギャンブルだ、

ハデにパアーッといこうぜ、相棒!

そんな会話が聞こえてきそうな絵だ。

軍艦という空間に隔離され、女っ気もない

野郎ばかりの殺風景な世界に暮らす兵士たちにとって

「上陸」のもつ意味は、格別のものであっただろう。

女性乗組員がいる現代の米海軍を見ると、隔世の感が

ある。

水兵たちの明るい表情が、素晴らしい。

空

上2点と異なり、絵というよりは

プラモの完成品風写真という

イメージ。

それにしても、奇妙な絵だ。

「空軍パイロット」と表示しながら

背景の戦闘機は、どう見ても海軍機!

そうか、当時F-8クルセイダーは空軍でも

使用されていたのか…と、勝手に納得するしかない。

参考資料

背景に描かれたのは、多分コレでしょう。Wikipediaより

宇宙

戦ふオジサン、あれこれ

上2点は「三銃士」の

メンバーをモデル化したもの。

こりゃ珍しや、チャイナものですゾ!

中国、清朝のエリート役人プラモ。

大臣クラスだろうか。

こちらは、中国娘のプラモ。

服装から推測すると、皇帝一族

もしくは高級官僚のご令嬢かも

しれない。

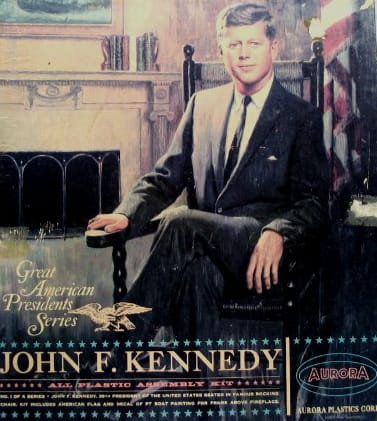

JFKも、ビックリ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

絶大なカリスマ性をもつ伝説的な大統領のプラモ。

発売当時、数年前まで現職だった大統領が

モデル化されるのは、きわめて珍しい。

悲劇的な最期をとげた大統領として

強烈な印象が残っているからだろう。

そういえば、過去の大統領選の報道をみていると

若くて、イケメンで、インテリで、リッチで、やり手で、

奥さんが美人である大統領候補は人気が高い。

おそらく、米国民の中では伝説的なケネディの再来を

求める空気が、それだけ強いのだろう。

こちらは、ご本人の写真。Wikipediaより

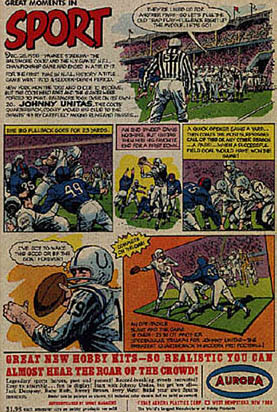

スポーツもの

オーロラのスポーツプラモは、ジオラマ風で面白い。

このリアリズムに徹した作りは、同社の独壇場だ。

アメリカの伝説的ヘビー級王者ジャック・デンプシーの

歴史的な試合をモデル化。

1923年9月14日、ニューヨークで行われた

対ヒルポ(アルゼンチン)戦は、双方ダウンを

喫しながらの壮絶な戦いで、最後にデンプシーが

KO勝ちをもぎとった。

オーロラは、このときの試合をソックリそのまま

モデル化している。

映画『007ゴールドフィンガー』に

登場した用心棒オッド・ジョブ役の

ハロルド坂田をモデル化。

ツバに刃物を仕込んだ山高帽を投げる

オジサンとして知られている。

彼は、1948年のロンドンオリンピックに

アメリカの重量挙げ選手として出場、

銀メダルに輝いた人物。

のちに、悪役レスラーに転向。

同じく悪役レスラー、グレート東郷

(みなさん、知っていますか?)の

弟分として活動していた。

次回の更新は、5月15日夜の予定です。

「何だ!」

「パリに向かっているぞ ただちに報告しろ!」

「モスキートと思われる航空機が、

各地で単機侵入を図り、パリ方面に

向かっている。

これは、単なる偵察任務ではありませんぞ」

「閣下!ただちに式典の中止を!」

「ダメだ。

総統はお許しにならない。

すべて予定通り行われる」

「議論をしているヒマはない。

全部隊を出動させるべきです!」

全機、パリへ向かえ!

急げ!

全員、配置につけ!

モタモタするな!

つづく

つづく

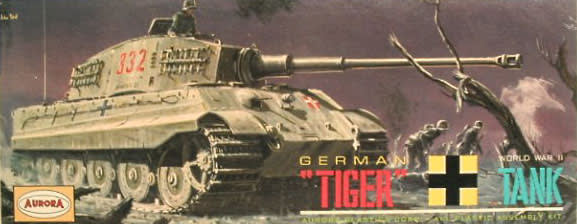

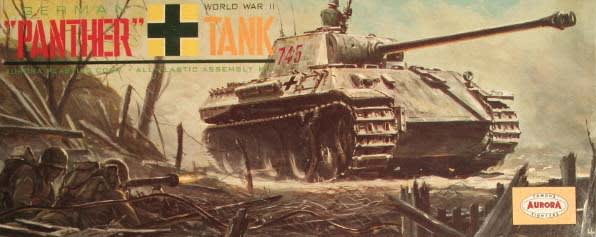

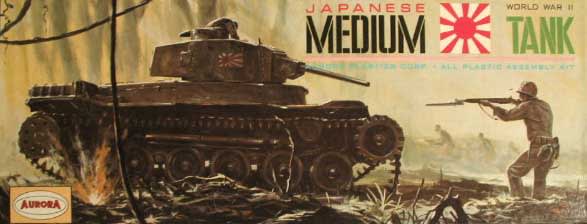

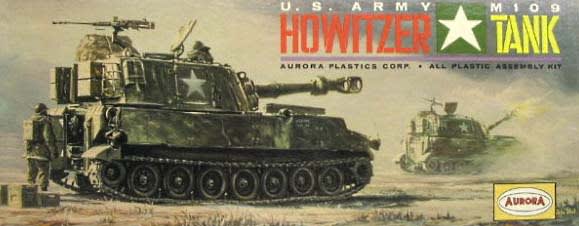

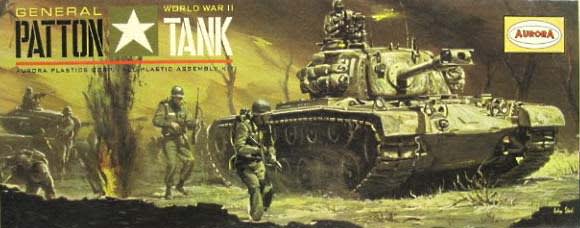

AFVの世界へ、ようこそ!

オーロラ・ボックスアートギャラリー

まともなパンタープラモでは、最古のものだろう。

歩兵がワイマール共和国時代(?)のイメージで描かれているのが、ご愛嬌。

日本では、ゴムキャタピラ付のオモチャ然とした戦車プラモが

主流の時代に、キャタピラもプラ製で、徹底したリアリズム追求を

していたアメリカ製のキットを見て、カルチャーショックを受けた。

オーロラの戦車プラモというと、パッとしたイメージがないけれど、

それでも当時の日本製をはるかに凌駕していたのだ。

旧版の斬られ役ボックスアートに比べれば、主役級に出世したのが

メチャうれしい。おめでとうございます。

あたかも、旧ソ連の映画『ヨーロッパの解放』を見るようだ。

幻となった米独(当時は西独)共同開発による主力戦車MBT-70。

かつて、日東が「トラクターカーゴ」の商品名で発売していた

M8トラクターは、オーロラのコピーだったのかな。

究極の突撃砲といった感じだが、WWⅡが長引けばドイツが開発したかもしれない。

地中海の風とともに、エッシー提携品

Heller提携品と同じように、エッシーのパッケージをそのまま使用している。

時代を反映してか、タミヤ流の背景が白のボックスアートになっていて、

日本のボックスアートの手法が、世界標準となったことがわかる。

次回の更新は、4月30日夜なのヨ。

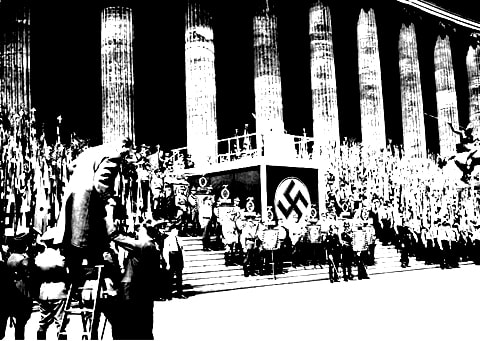

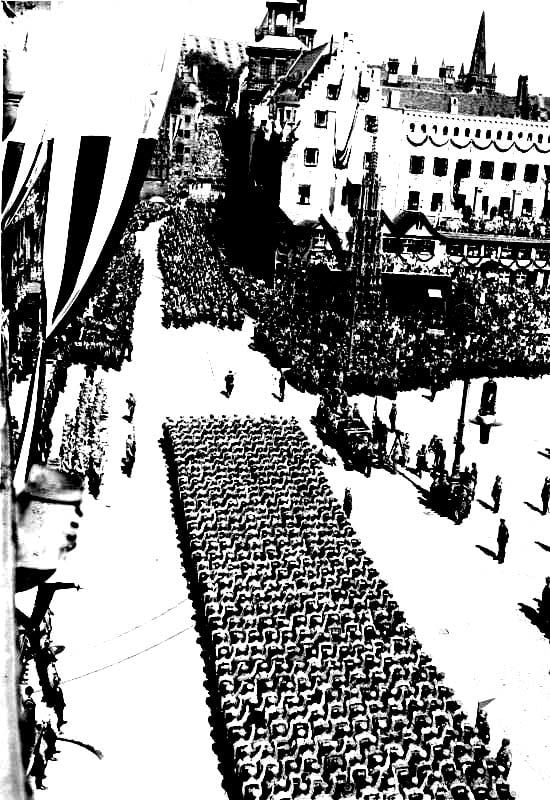

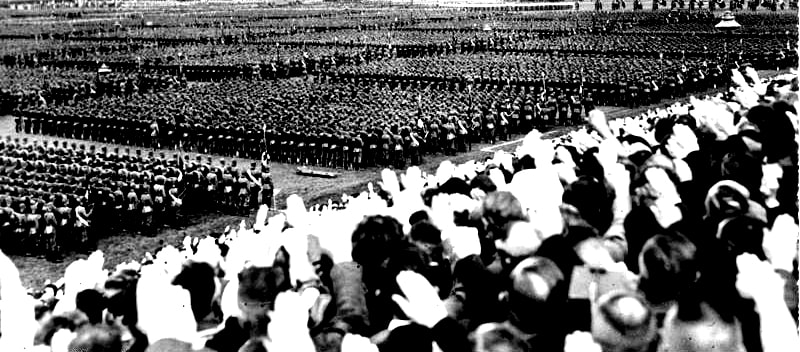

ボックスアート展記念式典は、壮大な軍事パレードで始まった

通りという通りは、軍靴の音であふれた

総統が開催記念演説を行うルーヴル美術館会場には、

多くの群衆が押しかけた。

式典を盛り上げるため、ドイツ国内の

ナチ党員に総動員をかけたのだ。

熱狂は、いやがうえにも高まろうとしている。

ドイツ第三帝国に、栄光あれ!

ジーク・ハイル!

ジーク・ハイル!

ジーク・ハイル! つづく

つづく

オーロラ・ボックスアートギャラリー

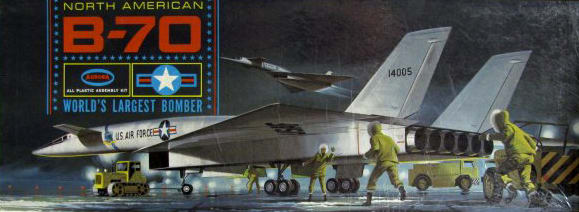

この未来的なスタイルは、ヒコーキファンでなくても脳裏に焼きついてしまうだろう。

プラモメーカーも当然動き出す。

「B-70」などと、あたかも制式採用前提で発売しているのがオモシロい。

ボックスアートも、夜間の緊急出動であわただしい基地の雰囲気を

的確に再現しているのが素晴らしい。

核戦争勃発か!

機体に駆け寄る地上要員の緊迫した様子が、見ていてドキドキして

してしまう。映画のワンシーンのようだ。

これを描いたアーティストに、敬礼!

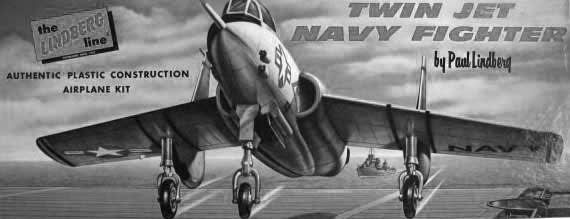

こちらは、リンドバーグのボックスアート。

オーロラ同様、B-70の前に「X」の文字がない。

おそらく、当時のアメリカ国内では制式採用されるという

希望的観測が強かったことがうかがえる。

確かに、あれだけ斬新なスタイルで、かつ

前代未聞のマッハ3クラスの巨大超音速爆撃機だ。

採用されてほしいと願ってしまうのは、人情ではないだろうか。

こちらは、興奮がすでに醒めたあとのボックスアート。

「X」の文字が、シッカリついています。

B-58とのランデブー飛行付、ホンモノ映像。

このダイナミックな離陸シーン。

プラモメーカーがモデル化したいと考えるのも、当然だ。

すさまじい事故画像。衝突したF-104が火ダルマになっている!

XB-70も、垂直尾翼が完全にすっ飛んでいるゾ。

※上記3点 XB-70(航空機)Wikipedia

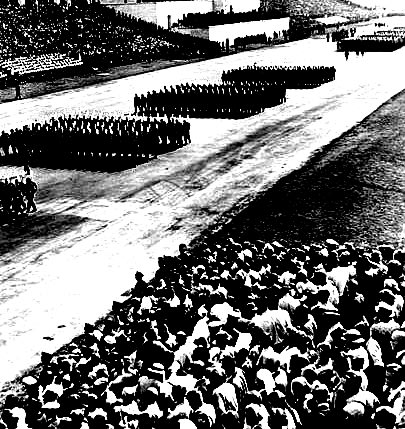

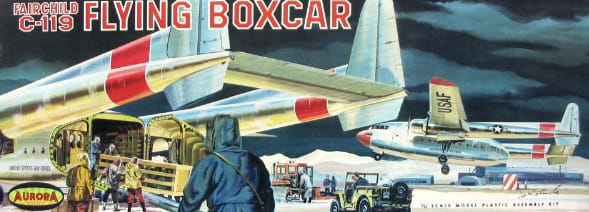

旧版のボックスアートは、車両やら作業員やらが動き回り、活気ある雰囲気が

描かれており、気に入っている。

オーロラ特有の怪しげな空模様も、しっかり再現されていて

同社の黄金時代を感じさせる。

新版になると、怪しげな雰囲気はなくなり、きわめてノーマル。

強烈なオーロラ的個性が薄まりつつある状況で、旧版の

ボックスアートに対する愛着が、ますます強くなったものです。

ホンモノC-119画像 Wikipediaより

現代の目から見ると、もはや古色蒼然とした

スタイル。でも、オジサンにはモロなつかしい

機体でもある。

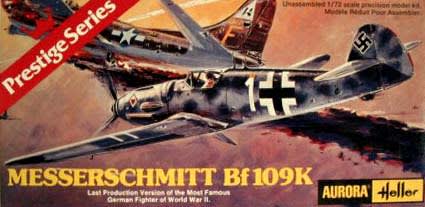

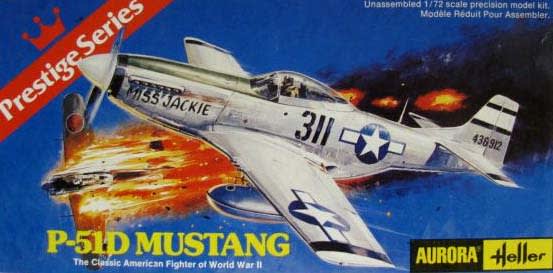

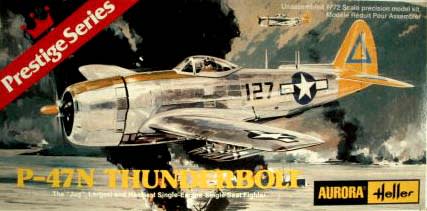

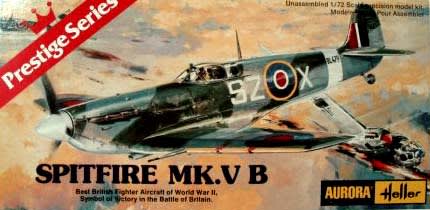

おフランスの香りは、オーロラとともに

以下、フランスのHeller社との提携品。

オーロラのロゴが入っているものの、中身とパッケージは

Hellerそのもの。

アメリカ国内向けだが、王冠と「Prestige Series」のロゴが新たに

加えられている。

ボックスアートは、リアリズムに徹した迫力ある「アメリカ」的なものと

異なり、ルノワールやモネといった印象派画家が描くような絵の雰囲気が、

「フランス」を感じさせる。

ドイツに国土を占領されたフランスだが、かつて自国の空を

我が物顔に飛び回った敵機の垂直尾翼に、カギ十字が

しっかり描かれていて、メチャ驚く。

ナチに対する憎悪は相当強いと想像するが、国民感情に配慮

していない(?)のは、いかにも個人主義を貫くフランスらしい。

オーロラも無修正で、カギ十時付ボックスアートをそのまま使用。

お客さんは、自国の航空機がボコボコにされている絵を見て、

どう思ったのであろうか。

単なるボックスアートと割り切ったのか、それとも溢れる愛国心で

こんな絵は許せんとなったのか?

購入意欲にどんな影響を与えたのか、知りたいところだ。

上2点は、フランスの国民感情に配慮したものになっている。

ところで、かつてドイツの同盟国であった日本はどうかというと、

やはり輸出を考えているのか、主要メーカーはカギ十字を

描いていませんね。

ただ、デカールはシッカリ付属しているので困ることは

ないけれど、カギ十字のないドイツ機なんて、なんか間が抜けている。

これは、かなりマイナーなアイテムだ。

アブのようなズングリしたスタイルで、

全体的に旧式感が漂うが、これでも一応

引っ込み脚採用なので、当時のソ連としては

画期的なヒコーキなのだろう。

次回の更新は、4月15日夜の予定。

オーロラAFV登場で、涙が止まらんぞ!

ダウディング君

ヒトラーは、パリで大はしゃぎだ

計画の方は、どうなのだ

はい、首相

フランス本土へ、各爆撃機を単機で侵入させ

ヒトラーの記念式典演説の時間に合わせ

パリ上空で集合、目標にピンポイント爆撃を

敢行します

万一、ルーヴル美術館に被害が出た場合

フランス亡命政府への対応は、よろしくお願いいたします

任せておけ

あの連中は、居候のくせにプライドだけはやたらと高い

フランスの栄光を破壊したと、怒鳴り込んでくるだろうが

いわせておけ

ルーヴル美術館のひとつやふたつ、わが大英帝国が

プレゼントしてやるわい

まもなくロンドン上空だ

爆弾投下用意!

首相、空襲です。

ただちに避難を!

またか

暗くてジメジメした防空壕は、体に悪い

私は長生きをしたいのだ

ダウディング君、いい報告を待っているぞ

彼らは、飛び立った… つづく

つづく

恐怖の館へ、ようこそ!

オーロラ・ポーラーライツ・メビウス

ボックスアートギャラリー

ギャアァァァァ!!!!!!

このウジャウジャ感が

メチャしびれるのう。

こちらは、同じフランケンでも

わりとポップな雰囲気で、

従来のキモさ感がなくなって

いる。

ドロドロとした独特のオーロラ

ボックスアートとは異なる

新しい方向性が見えるような

気がする。

上記のキットを、レベルが再版したもの。

レベル特有の洗練されたイメージが

感じられる。

こちらも、レベル版フランケン。

中身は、もちろんオーロラの

もの。

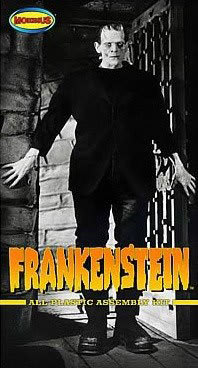

映画のスチール写真を使った

ボックスアート。

フランケンの痩せこけた顔に

恐怖感が凝縮されている。

ドラキュラの顔って、こんなゲタ顔だったかな?

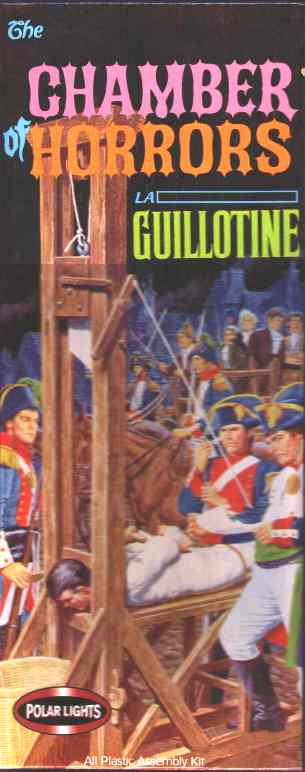

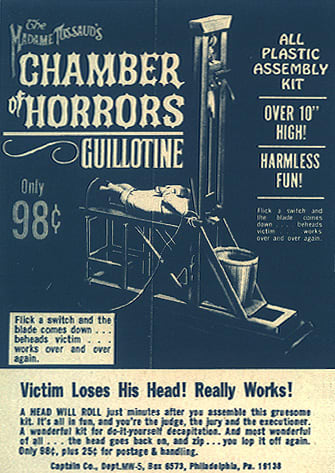

これは、ポーラーライツ社が旧オーロラの

ギロチンを復刻したときのパッケージ。

ボックスアート自体は、オーロラと同一のもの。

フランス革命時の記録画的な描き方で、

パッと見た目は、プラモ用の絵とは思えない。

ギロチンのプラモなど、前代未聞。

しかも、処刑された人の頭が、カゴの中にストンと

落ちます…なんて堂々と宣伝しちゃうところが

オーロラの凄まじいところ。

日本のメーカーでは、絶対マネできない!

そういえば、ギロチンの恐怖が吹き荒れていた

19世紀のヨーロッパに、子供向けのオモチャの

ギロチンがあったそうだ。

オモチャといっても、金属製の刃がついており、

子供たちは捕らえた小鳥やネズミの首を切りまくって

遊んだらしい。

オーロラのキットは、さすがにそこまでは出来ないが、

アングラで、スパスパ切れる超合金製の刃が別売されて

いたら、……メチャこわい。

ギロチンに続くアイテムとして、絞首台や電気イス、ガス室まで

やらなかったのは、ある意味賢明だったかもしれない。

おそらく、オーロラ社内ではそんな企画もあったと勝手に想像しているが、

トップの決断でボツになったのではないだろうか。

まあ、あればあったで貴重なアイテムになっただろうが…

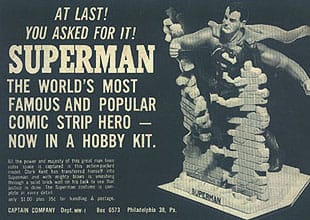

上のふたつの広告は、オーロラのものではないけれど

オモシロそうなので、取り上げました。

子どもに無駄遣いをさせないためには、こうしたグッズを

利用して貯金させるのがイチバンかも。

でも、当時の日本では、子どもが買うには

けっこう高額だったんだよね。

結局、親に泣きつくことになるんだけど、

これを買ってもらった幸運な子どもは、はたしてどのくらい

いたのだろうか。

ところで、この手のモンスター貯金箱は、日本でも「ドラキュラバンク」という

名称で販売されていましたネ。

多分、そのルーツが上記のものじゃないかと思う。

箱の中から、ソーッと青白い手が出てきて、コインを掴むと

スッと引っ込んでしまうところが、大いに受けた。

その後、さまざまな形式のものが発売され、国産プラモも

ありました。

木箱を模したプラスチックの箱から台を引き出して

その上にコインを置いて、箱にあるボタンを押すと、

ゼンマイ駆動の怪物の手が出てきて、

コインを箱の中に引き込んでしまうカラクリが

面白かった。

オーロラ・モンスタープラモの思い出

私が小学生のとき、東京・品川区に住んでおりました。

3年生か4年生だか、そのときの下校時のお話。

校門のわきに、模型店があるのだが

下校時、その前に男子児童が群がって、ショーウインドウを

なにやらのぞきこんでいる。

気になって見てみると、何じゃこりゃ!

フランケンやドラキュラといったオーロラ・モンスタープラモの

完成品が売られていたのだ。

当時、オーロラという会社名は知らなかったが、

まさしくアレである。

そのリアルな怪物どもは、来店するお客を

すさまじい表情で、威嚇し続けていた。

物珍しさもあって、さっそく店のオバハンに聞いてみると、

アメリカのプラモが入荷したので、これを作って売ることに

したんだ…という回答。

なぜ完成品を売ることにしたのか、明確な答えは

もらえなかったが、当時はべつに気にもしなかった。

フランケン、ドラキュラ、オオカミ男、ミイラ男、せむし男など

完全塗装済(おそらくマルサンのプラカラーを使った

のだろう)で、1000円くらいの売値だったと思う。

当時の小学生が買うには、かなりの高額だったので

買うヤツなんているのか、と毎日下校時に店頭をみていると

日に日に怪物どもは姿を消してゆき、最後に

せむし男だけが残ってしまった。

あわれな男は、その後長期間店頭でさらし者になっていたが、

いつの間にか消滅していた。

めでたく、お買い上げと相成ったのだろう。

現在では、プラモの完成品販売は別に珍しくもないが、

40年も前に、こんな画期的なことをしていたとは!

でも、ナゼ?

状況をいろいろ考察してみると、多分こんなことでは…

(これは、私の勝手な推測です)

当時、日本では珍しいモンスタープラモが入荷して

店のオヤジは誘惑にかられて、思いあまって商品に手を

出してしまったのではないだろうか。

あのリアルなボックスアートを見ていて、子どもがもつような

強烈な好奇心がムラムラとわき起こってしまい、

「ちょいと一杯のつもりが、いつの間にやらはしご酒」的状況に

なってしまったのだ。

パッケージをこっそり開封してみる。

パーツがギッシリ詰まっているゾ。

これは何かな?

オッ、ドラキュラの顔じゃないか!

こんなにリアルなのか。

うーん、我慢できない。

ミイラ男の中身は、どうなっているのだろう?

嗚呼、ダメだ。

オオカミ男の中身も見てみたい。

ええい、開けてしまえ!

このミイラ男を組み立てたら、

どんなふうに出来上がるのかな。

マルサンの塗料を使ったら、かなりリアルな

仕上がりになりそうだ。

ええい、作ってしまえ!

ついでだ、フランケン、せむし男も作ってしまえ!

オーロラというメーカーは、メチャおもろいのう。

…うん?

ふと気がつくと、背中に何やら殺気だったものが…

恐る恐る振り向くと、オヤジは凍りついた。

そこには自己の欲求のため、店の高額商品に手をつけた夫に対し

怒りの鉄槌を下そうと、フライパンをかざした妻の姿があったからだ。

モンスタープラモがひとつ売れれば、今夜の夕飯は家族全員で

トンカツが食べられるのに!

私のヘソクリも、できないじゃないか。

こいつは、いったいいくつ作るつもりなのか。

家計を預かる主婦としては、怒るのも当然だ。

「ま、待て!

オレは、いま画期的な販売方法を考えているんだ。

これなら、絶対売れる.。

いま、オレをぶん殴ったら、一生後悔するぞ。 」

絶体絶命、追いつめられたギリギリの状況で

必死の思いで脳ミソから絞り出されたアイデアが、これだったのだ。

※上記の話は、別に証拠があるわけではありません。

事実と違っていたら、ゴメンナサイ。

それから、この模型店は現在でも営業されているようなので

店名はマル秘とします。

長期間店頭でさらし者になった、

かわいそうな、せむしチャン。

「エッ!オレって、かわいそうなの?」

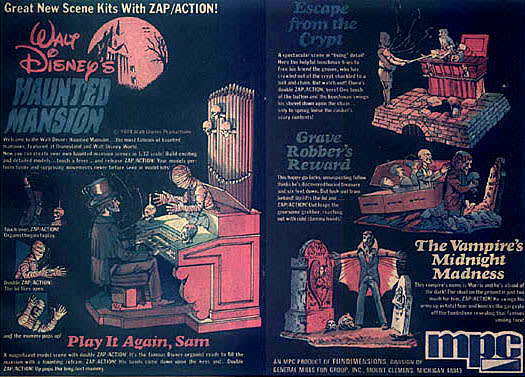

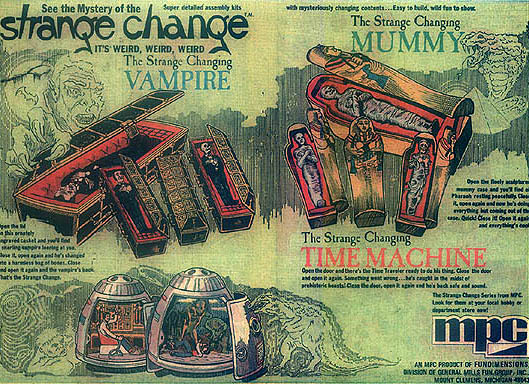

番外編 MPCの広告

MPCの広告は、同じモンスターものでもナントナク楽しそう。

オバケがビコーンと飛び出すカラクリも新鮮。

これもメーカーの個性の違いか。

次回の更新は、3月31日夜です。

素晴らしい作品ばかりだ

しかし、それ以上に余の作品は素晴らしい

宮崎アニメ的作風は、時代の先取りだ

余が天才であることは、これで証明された

ボロクソこき下ろしたヤツは、全員強制収容所送りだ

余の名でボックスアート全集を出版し

ドイツ国民はもとより、占領地の

住民にも必携の書としよう

これは、歴史的な偉大なる書となるのだ

ジーク・ハイル!

明日は、ボックスアート展開催記念式典が行われる

…しかし つづく

つづく

恐怖の館へ、ようこそ!

オーロラ・ポーラーライツ・メビウス

ボックスアートギャラリー

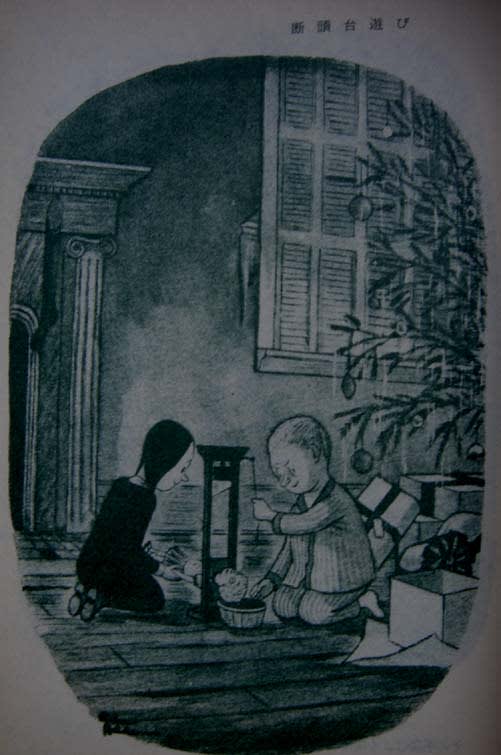

ホラーコメディといえば、やはり

アメリカABCテレビの『アダムスのお化け一家』だろう。

1964年から66年にかけて放映された。

日本では、ホンダのミニバン・オデッセイのCMでも

おなじみだ。

下は、原作画。

アメリカの雑誌「ニューヨーカー」のひとこま漫画として、

1938年から掲載されていた。

日本では、月刊漫画雑誌「漫画讀本」に出ていましたネ。

見た人もいるのでは…(昭和30年代後半位か?)

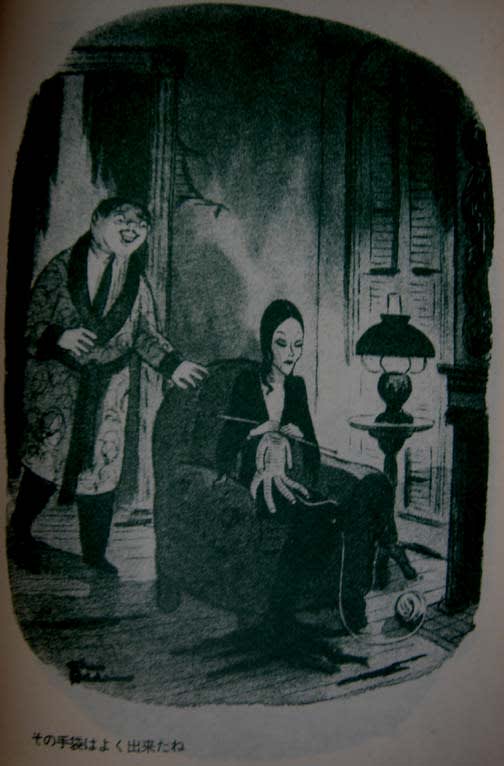

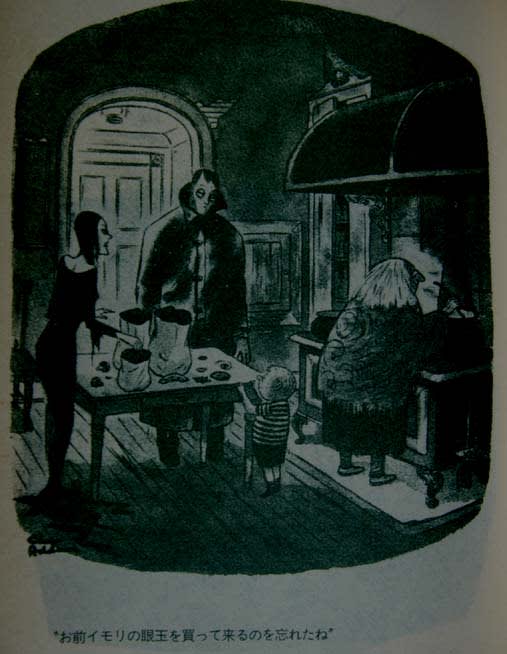

A ゴメズ・アダムス(旦那)

B モーティシア・アダムス(オカン)

C 執事

D パグズリー・アダムス(息子)

E ウェンズデー・アダムス(娘)

F グラニー・アダムス(婆チャン)

そして、フェスター・フランプ(おじさん)…執事の右にいるオッサン

アダムス・ファミリーのマンガは、すべて文春文庫『「漫画讀本」傑作選』より

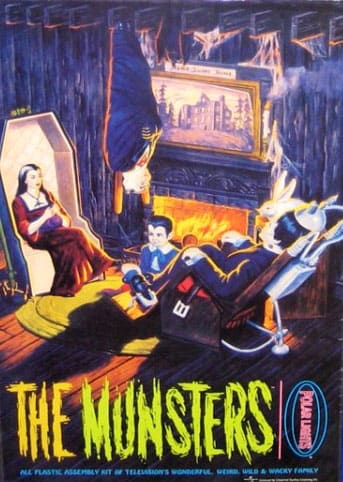

同じ頃(64~66)、アメリカCBSテレビで放映していたのが

『The Munsters』、日本では『怪奇家族』という

タイトルでやっていた。

ダンナは陽気なフランケン、ハーマン。

女房は女ドラキュラのリリー。

怪しげな薬マニアのじいちゃん、グランパ。

狼男の息子、エディ。

そして、ボックスアートには登場していないけれど

エディのいとこのマリリン(彼女だけ、普通の女の子)。

66年には劇場版『怪奇家族 大暴れ!』が公開された。

パロディは、果てしなく

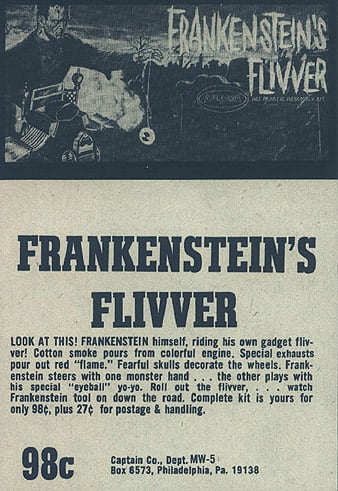

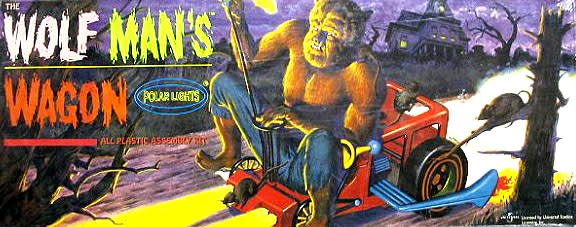

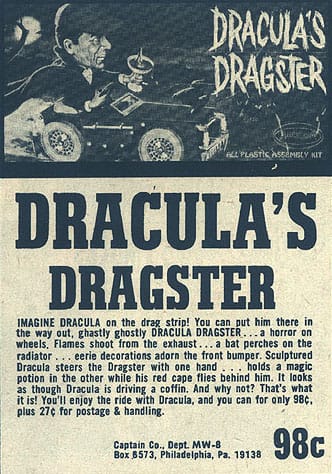

下は、クルマに乗ったモンスターシリーズ。

エド・ロスのおとぼけモンスターとは、まったく違った

雰囲気で、モロにキモイ。

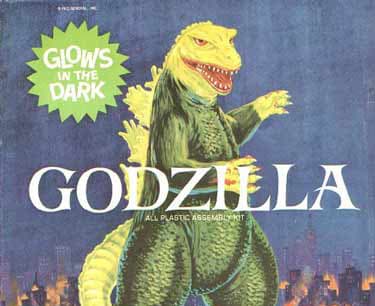

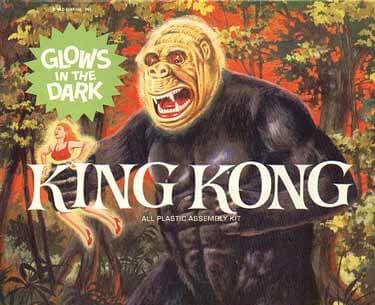

これはお笑い、キングコングもあったんですネ。

こちらは、ゴジラをパロッたヤツ。

ゴジラが乗ったカートだから、ゴ(ジラ)ーカートだって(笑)

オマケ

ラドンも、やっぱりミドリ色。

アメリカでは怪獣の体色は、これでないと

ヤッパだめなのか。

次回の更新は、3月15日夜です。

「見ろ、パリだ!」

パリの入り口では、先導役の装甲車が

お出迎えとして、線路上で待機していた

駅のホームに、輸送列車は静かに滑り込んだ

期待していたフランス娘の歓迎式典はなかった

あったのは、きびしい表情をした警備のドイツ兵の姿だけだ

パリ!

厳重な警戒のもと、全人類の英知ボックスアートは、ルーヴル美術館へと進む

ボックスアート展の開催は、ドイツ第三帝国の威容を

全世界に知らしめるための

またとないチャンスなのだ

失敗は、許されない つづく

つづく

恐怖の館へ、ようこそ!

オーロラ・ポーラーライツ・メビウス

ボックスアートギャラリー

で、で、出たー!

このキモさ、イラストレーターの腕の良さが光る。

自分の弟分みたいな楽しさが味わえる。

しかも、短足でカワイイ(笑)

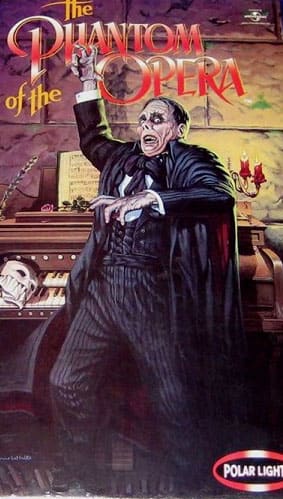

「暗闇で青白く光る」と銘打って、新パッケージで

再デビュー。

オーロラ的雰囲気を残しつつ、現代的な

感覚で描かれている。

ポーラーライツの絵の方が

ユニバーサル映画「オペラ座の怪人」の

イメージに、より近い。

これは驚き、モンスター

プラモを引き立てるための

小物セット。

ドクロ、コウモリ、トカゲ、ヘビ、

ネズミなど、キモさを盛り上げる

のに一役買うこと請け合いです。

こちらは、ハゲタカと狂犬のセット。

ハゲタカは「死」を予感させる動物なので

意味はわかるのだが、はたして

犬はどうなのか。

おそらく欧米人にとって、噛みつかれると

狂犬病になる恐怖感が、日本人以上に

強いのかもしれない。

それとも、旧ソ連の地雷犬みたいに

爆発の恐怖があるのだろうか。

こちらはモノクロ版。

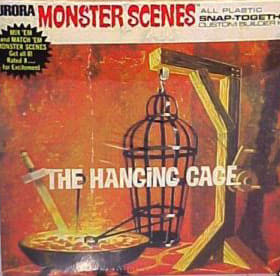

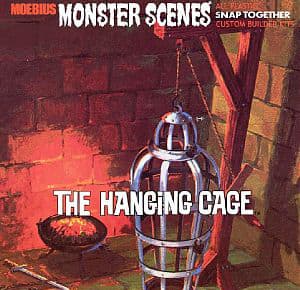

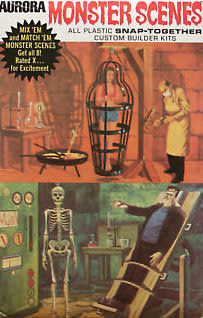

これは、何と拷問用の金属製カゴ。

この中に人間を立った状態で入れ、

あとはやりたい放題……

焼けた石炭が、壁を真っ赤に照らし、

それが恐怖感をあおる。

こんがりローストされた焼きごてを見ただけで、

動きのとれない哀れな人物は

卒倒するかもしれない。

でも、ムチや浣腸に飽き足らなくなったら(?)

これは相当刺激的かも!

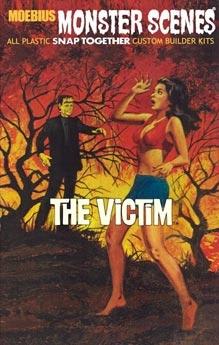

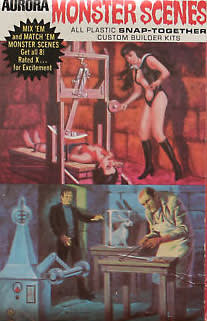

いきなり「犠牲者」というタイトルが、スゴイ!

そして…

( ゜Д゜)ウヒョー!

こんな吸血鬼なら、一度襲われてみたい(笑)

ダレですか、興奮のあまり鼻血ブーをしているのは…

次回更新は、2月28日夜の予定です。