ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「ローエングリン突撃団の

出動を要請しろ」

「全員下車!配置につけ!」

「機銃掃射を喰らわせてやる」

PAPAPAPAAAAAM!!

ドデッ!

「お客さんだ!」

総統大本営

「総統 ローエングリン突撃団の

出動要請がきております」

「スコルツェニーの出番だ

彼がボックスアートを救う

彼がドイツの国家財産を救うのだ!」

「わが総統のご意志は

天まで 届きましょう

ジーク・ハイル!」

つづく

つづく

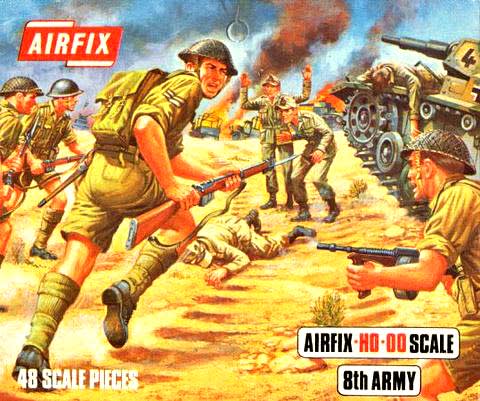

不屈のジョンブル魂!

エアフィックス・ボックスアート

美術館

美術館

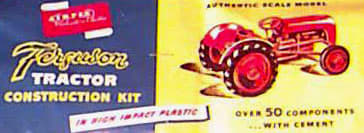

これは驚き!

1948年発売のトラクターキット。

このキットの発売を皮切りに、エアフィックスの栄光の歴史が

スタートした。

もともとは、トラクター会社の依頼で作った販売促進グッズだったが、

これが好評だったので、自社ブランドで販売することになった。

エアフィックスが、プラモメーカーとしての第一歩を印した記念

すべきアイテムが、コレだ!

お人形さんシリーズ

ワーテルローの戦いに参加した

プロイセン軍兵士。

軍装は、のちのWWⅡドイツ軍的雰囲気を

すでにかもし出しているのが興味深い。

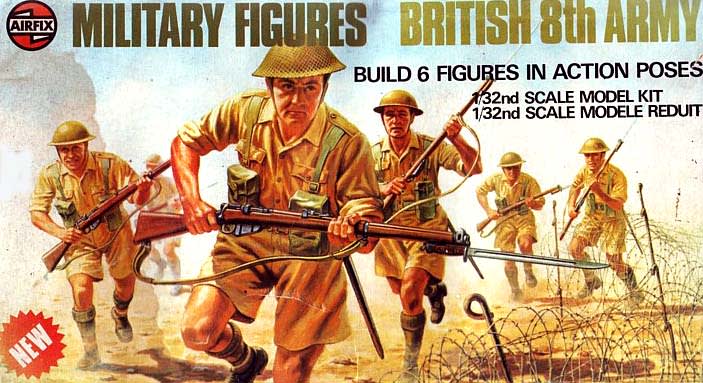

戦死者を描いた珍しいボックスアート。

見ていて、チョッと気になったところがあった。

じつは中央やや左側のイギリス軍兵士(小銃を

構え、右側に顔を向けている)と

降伏したドイツ戦車兵、それに撃破

された戦車上の死体は、確か何かの

写真で見たような気がしたのだ。

さっそく調べてみると、やはり似たような

写真が存在した。

それが下の写真だ。

写真①

写真②

戦時中のイギリス国民が喜びそうな写真だが、上のボックス

アートの参考資料になっているような気がする。

ところで、これら2枚の写真は撮影時間がほんの

数秒の差という印象を受けるが、よく見るとⅢ号戦車のキューポラの

ハッチが写真①では開き、写真②では閉じている。

これは一体何を意味しているのだろうか。

写真①のイギリス兵の背嚢は、やたらと角張っており

写真②中央の兵士と同一人物と思われる。

ちなみに、左の兵士の背嚢は上面が丸くカーブしており、

別人のようだ。

つまりは、写真①の兵士が戦車に駆け寄るまでの

ほんの何秒かの間に左右のハッチは閉じられたということだ。

そんなことが可能なのだろうか。

ハッチは左右に分割されており、瞬時に両方を閉じることは

チョッと時間的にきびしいのでは…という気がする。

おそらくは、実際の戦闘の模様を撮影したものではなく、

放棄されたドイツ戦車を使って、いろいろなシーンの

プロパガンダ写真を撮影したのだろう。

だから写真①と②の連続性はないのかもしれない。

写真③

撃破されたⅢ号戦車の脇をイギリス兵が進撃するシーンだが、

チョッとわかりにくいが砲塔の側面ハッチから戦車兵が身を

乗り出すようにして倒れている。

おそらくこれも上記ボックスアートの参考写真になっているのだろう。

ところで、このⅢ号戦車は写真①②と同一の車両なのだろうか。

そんな疑問が湧いたので、いろいろと調べてみたが、そのなかで

面白いものを発見した。

じつは、これと同じシーンが記録映画にあったのだ。

エル・アラメインの戦いを記録した映像に

2~3秒のものだが、上記写真のシーンが存在するのを発見した

(下YouTube参照)。

映像開始4分50秒で登場する。

これを見ると、映像のⅢ号戦車の車体後部には写真①②の車両に

あるようなラック(多分ジェリ缶等を搭載するため、現地部隊が即席で

取り付けたもの)が見当たらないので、別車両だということが判明した。

http://www.youtube.com/watch?v=s-0A4qW9XQI

ロンドン市民とお巡りさん

歴史の授業で習ったイギリスの

清教徒革命の主要人物。

議会派の軍人で、国王派の

軍隊を撃破するなど活躍した。

エアフィックスでは、自国の

偉人や国王を、いろいろモデル化している。

オーロラも、かつてケネディ大統領の

プラモを発売していたが、欧米では

人物のプラモというのも、ある程度

需要があるのだろう。

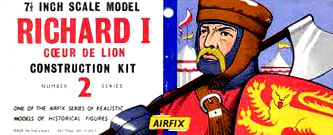

イングランド国王として最初に十字軍に参加した人物が、

こちらのリチャード1世。

イギリスでは英雄視されていることから、モデル化された

のだろう。

アメリカ合衆国建国の父

ジョージ・ワシントンの

プラモ。

ヒトラーユーゲントでは

ありません。

ボーイスカウトのプラモ。

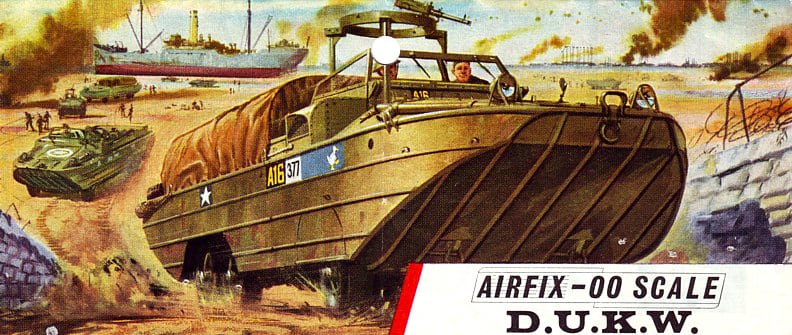

1963年から1973年にかけてAFVボックスアート

DUKW実車映像

http://www.youtube.com/watch?v=rt5ik7gUKYw

一見して非常に地味な車両だが、

飛行場には欠かせないアイテムだ。

ヒコーキプラモのアクセサリーとして

ほしいところだ。

いくら高性能のヒコーキでも、

燃料を給油してもらわなければ

無用の長物と化してしまう。

これらの車両も地味ながら、

アクセサリーとして置いて

おきたいところだ。

1963年から1973年にかけてAFVボックスアート(アメリカ向けバージョン)

パンター戦車の攻撃シーンだが、よく見ると戦車の前方に

横転した救急車と横たわる戦死者(?)が描かれている。

負傷兵の救護をしている車両に対しても、情け容赦なく発砲する

残虐なドイツ軍というメッセージが込められているようだ。

戦争終結後20年近く経過しているのに、旧敵国ドイツへの

憎悪はいまだ消え去っていないように見える。

これも、ドイツに対する憎悪が見え隠れしている。

本来主役であるべきトラ戦車が、不運にも行動不能になり

これを包囲したアメリカ兵に乗員が降伏している姿は、

現代のボックアートの感覚からすれば、かなり奇異だ。

しかし、当時のアメリカにまだドイツ憎しの感情が残って

いたとすれば、このような絵でなければ売れなかったのかも

しれない。

現存するトラ戦車の自走映像。

戦車内部で撮影した操縦の模様は貴重。

丸いハンドルであの巨体を操る様子は、

自動車と同じようで興味深い。

http://www.youtube.com/watch?v=wY_5c0mBXok&feature=results_video&playnext=1&list=PL4D78CDE35E089AAA

ドイツ機の機銃掃射を受け、運転席から兵士が

転がり落ちるところは、あたかも戦争映画のワンシーンの

ようだ。日本人的ボックスアート感覚からすれば、連合国側の

主役がボコボコにされること自体まさに驚きだが、このような

絵もアリとする風土は、ある意味アングロサクソン系ボックアートの

奥行きが、きわめて深いためだろう。

手前に戦死者らしき人物が描かれているが、

プラモのボックスアートでは、きわめて珍しいといえる。

どんな大激戦を描こうが、死者は描かないのが普通で

せいぜい負傷兵が登場するくらいだ。

まるで戦争絵画のような生々しさだ。

参考資料

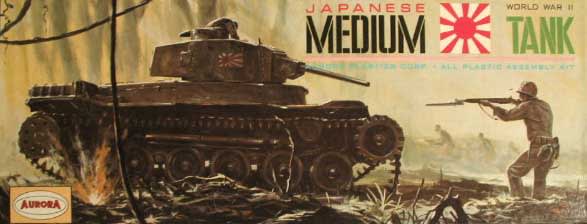

以前ご紹介した戦死者が描かれたボックスアート。

破壊された戦車のハッチから、戦車兵の上半身が見える。

「くたばれ、ジャップ!」という声が聞こえてきそうだ。

高荷先生の傑作のひとつがコレ。

トラ戦車とドイツ兵の絶妙なコラボが素晴らしい。

しかも、武装SSと国防軍双方の兵士が描かれ、苦闘するドイツ軍と

いうイメージがかもし出され、メチャよかった。

なお絵の左下に、身体に包帯をグルグル巻きした

負傷兵が描かれており、絵に臨場感を与えている。

押し寄せる敵上陸用舟艇の大群に、

立ち向かうⅢ突の英雄的戦いが描かれている。

ブリスターパックのボックスアート

97式中戦車資料映像(音声なし)。

http://www.youtube.com/watch?v=-GN64Qlq27o&feature=related

後半で軍需工場での戦車生産の模様が見られるゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=kPrj1r_nW_s&feature=results_video&playnext=1&list=PL9658EF8A687AFAF4

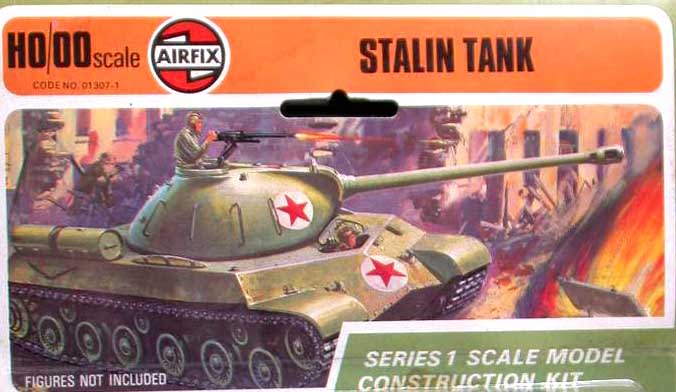

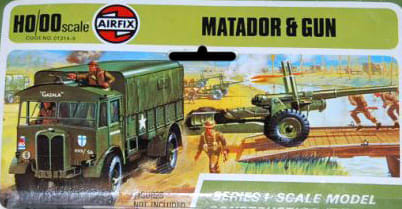

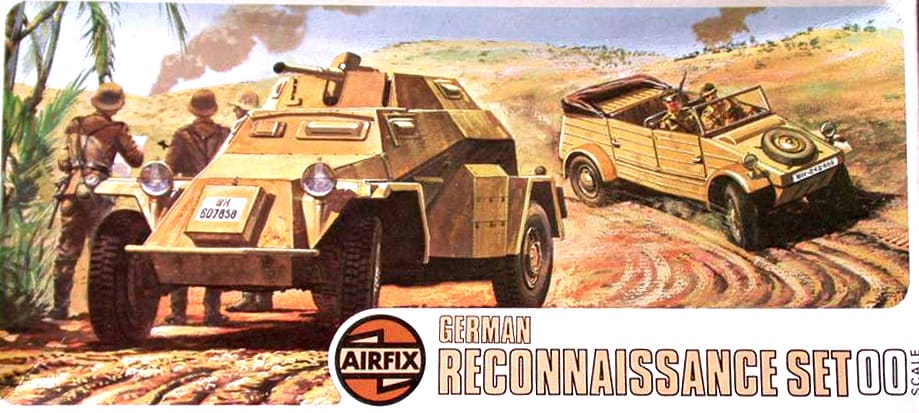

1973年から1977年にかけてのボックスアート

レトロなデザインの牽引トラックが印象的。

ベトナム戦争、中東戦争、イラン・イラク戦争などに

大量投入されたソ連を代表する地対空ミサイルSA-2ガイドライン

をモデル化。発売当時、小スケールながらも唯一のプラモで

ミサイル・マニアには貴重な存在だった。

その後、トランペッターが1/35スケール、グランというメーカーが

1/72で発売していた。

Wikipedia

牽引トラックはエアフィックスのものと

異なるが、いかにもロシア的な骨太で

ゴツいデザインだ。

アルバニアの軍事パレードに登場したSA-2。

全体に丸っこいデザインの牽引トラックは、

エアフィックスのものと同じだ。

http://www.youtube.com/watch?v=OsdOCVOoBXg

SA-2発射映像。

目標を追跡し、大空をアッチコッチ動き回る

ところは、まるで生き物みたいだ。

http://www.youtube.com/watch?v=KHfOF8hF8mA

M551実車映像。

空中投下も見られるゾ。

http://www.youtube.com/watch?v=T-FPS47Yn9I

オマケ

軍用車両の空中投下失敗映像(画質悪し)。

パラシュートの不開傘、車両の横転などなど。

傑作は、車両が地上を暴走しまくるシーン。

http://www.youtube.com/watch?v=1izGSMKqskY&feature=related

軍用車両の空中投下失敗映像パ-ト2。

地上スレスレの低空飛行で車両を投下したのはいいけれど、

勢い余って地上に激突した不運な輸送機の一部始終。

これは私の推測だが、地上の観客たちにカッコいいところを

見せようとしたパイロットの操縦ミスのような気がする。

http://www.youtube.com/watch?v=b4L50eMI8gY&feature=related

こちらは、輸送機内部から見た空中投下映像。

一応成功の模様。

http://www.youtube.com/watch?v=eQwJnVad5L4

超レトロ兵員輸送車

Wikipedia

実車は、板張りの粗末なクルマという

印象だが、トラックと比較して輸送人員が

多く、現場ではけっこう重宝したようだ。

オフロードでの走行性能は期待できないが、

万一エンコしても、これだけの兵隊がいれば

なんとか脱出できただろう、

ところで、この「OLD BILL」とは何だろうと

思い、調べてみた。

意外なことに、1914~15年頃の

イギリスの漫画キャラだった。

パイプをくわえ、セイウチひげを生やした

老人「ビルじいさん」は、当時のイギリス人を

イメージするキャラとして、そして第一次

世界大戦に出征したイギリス兵の象徴的

存在だったらしい。

今風にいえば、イメージキャラクターという

ことだろう。

The Royal Marines

…ということで、「OLD BILL BUS」というのは、

「第一次世界大戦に出征したイギリス兵の乗り合い自動車」と

いう意味になる。

チョー珍しい実車走行映像(音声なし)は、コレ!

http://www.youtube.com/watch?v=AwBnK1KVV24

参考資料

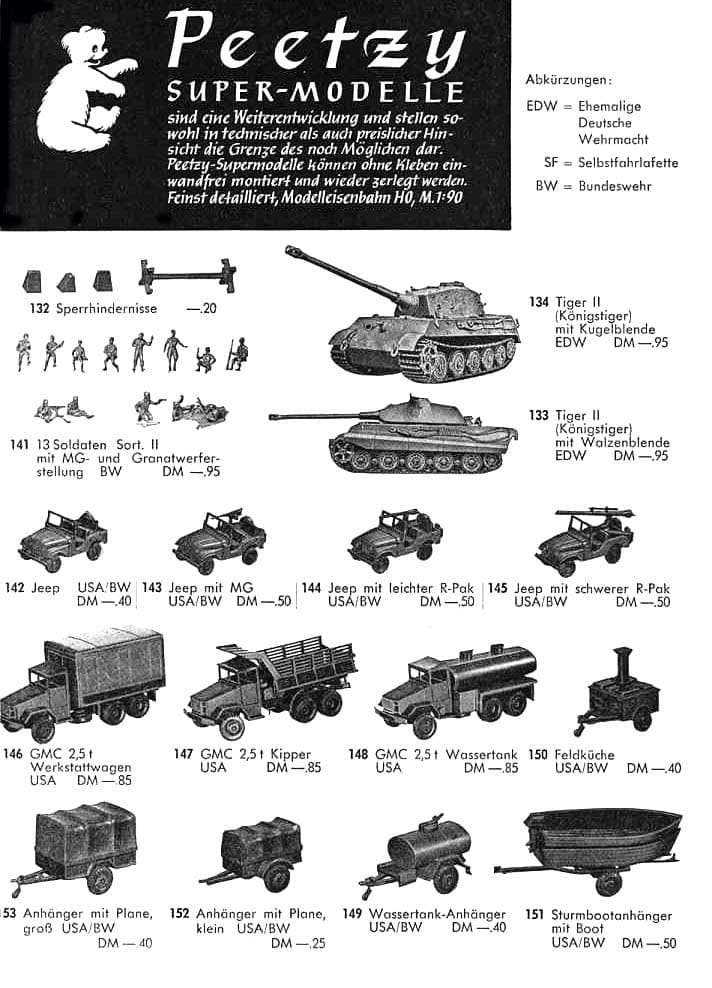

ゲルマン系プラモ・メーカー

かつてオーストリアのザルツブルクにあった模型メーカー・ロコの

ミリタリーモデルの資料をご紹介したい。

HOスケールとミニサイズながら、豊富なアイテム数でひとつの

世界を形成していた。

その後、鉄道模型の分野に進出しヨーロッパ有数の鉄道模型

メーカーに成長した。一度倒産を経験したが、見事に復活し

メルクリン、ホーンビィに次ぐ第3位に位置している。

M48架橋戦車もシッカリモデル化しているのが、メチャうれしい。

レベルのプラモを参考にしているような気がするが、はたしてどうなのだろう。

オーストリアは、かつてドイツ第三帝国の一部だったということもあって、

WWⅡドイツものも多い。意外に地元意識が強いのかもしれない(?)。

けっこうマイナーなアイテムもあって、見ていて楽しい。

ロコのプラモは、ご覧のように完成品として

売られていたが、塗装はされていなかった。

日本では知られていないようなヨーロッパの地味な

車両も多い。上のアイテムは、ドイツのトラックメーカー

マギラスの野戦タンクローリーだが、このような

超マイナーなものも多く発売されていた。

アメリカ兵のセットは、そのポーズから見てレベル

もしくはアダムスのものを、そのままスケールダウンしたようだ。

もうひとつのゲルマン系メーカーは

ドイツのファーラー。

第二次世界大戦の敗戦間もない

1946年にファーラー兄弟によって

設立された玩具メーカーで、プラモや

スロットカー、鉄道模型関連商品を

発売して成長した。

次回の更新は、8月15日夜の予定。