前号では、桃の概念を覆す、濃厚で芳醇な味わいが特徴の「黄金桃(おうごんとう)」を取り上げた。

桃は美味しいけれど、皮を剥くのが難しくて億劫という方がいらっしゃるかもしれない。

今週は、容易な桃の皮むきの方法を紹介したい。

桃の皮むきとして一般的であるのが、包丁の柄に近い方の腹を外皮に優しく当て、少しずつ剥いていく方法。桃の固さによっては剥きづらさを感じることがあるだろう。そこで、おすすめしたいのが「桃の湯むき」である。

要領はトマトの湯むきと同じ。まず、桃の上部に包丁で十字に切り込みを入れる。続いて鍋で湯を沸かし、沸騰したタイミングで桃を入れる。10秒程度すれば鍋から取り出し、氷水を張ったボウルに入れよく冷やす。

すると、上部に入れた十字の切り込み部分の外皮がふやけてくる。外皮を指で摘まんで、下部に向けてゆっくりと剥いでいくと、スルスルと皮が外れ、桃の果実が現れるというもの。

せっかく桃を冷やしたのに熱湯に入れるのかと抵抗を感じるかもしれない。筆者もそう感じたが、実際に試してみると気になることはなく、美味しくいただくことができた。果実の中心まで熱が通らないよう、熱湯に浸けるのはできる限り短時間とし、氷水でしっかりと冷やすことがコツのようだ。

さらに、果実に一定の固さがあれば、外周に沿って桃の中心部分に、種に当たる深さで一周の切り込みを入れ、上下を両手で掴み、それぞれの手を逆方向に回すことで、桃を半分に分離できる。

その時の桃の状態により左右されるが、様々な方法を試すなかで、湯むきが最も容易であるように感じた。

シーズンは終盤となってきたが、皮を剥くのが苦手な方は、ぜひ試していただきたい。

(次田尚弘/和歌山市)

桃は美味しいけれど、皮を剥くのが難しくて億劫という方がいらっしゃるかもしれない。

今週は、容易な桃の皮むきの方法を紹介したい。

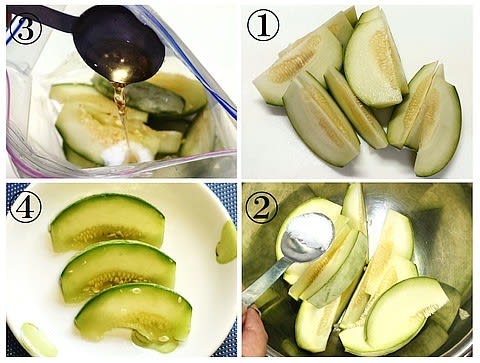

【写真】湯通しの時間と氷水がコツ

桃の皮むきとして一般的であるのが、包丁の柄に近い方の腹を外皮に優しく当て、少しずつ剥いていく方法。桃の固さによっては剥きづらさを感じることがあるだろう。そこで、おすすめしたいのが「桃の湯むき」である。

要領はトマトの湯むきと同じ。まず、桃の上部に包丁で十字に切り込みを入れる。続いて鍋で湯を沸かし、沸騰したタイミングで桃を入れる。10秒程度すれば鍋から取り出し、氷水を張ったボウルに入れよく冷やす。

すると、上部に入れた十字の切り込み部分の外皮がふやけてくる。外皮を指で摘まんで、下部に向けてゆっくりと剥いでいくと、スルスルと皮が外れ、桃の果実が現れるというもの。

せっかく桃を冷やしたのに熱湯に入れるのかと抵抗を感じるかもしれない。筆者もそう感じたが、実際に試してみると気になることはなく、美味しくいただくことができた。果実の中心まで熱が通らないよう、熱湯に浸けるのはできる限り短時間とし、氷水でしっかりと冷やすことがコツのようだ。

さらに、果実に一定の固さがあれば、外周に沿って桃の中心部分に、種に当たる深さで一周の切り込みを入れ、上下を両手で掴み、それぞれの手を逆方向に回すことで、桃を半分に分離できる。

その時の桃の状態により左右されるが、様々な方法を試すなかで、湯むきが最も容易であるように感じた。

シーズンは終盤となってきたが、皮を剥くのが苦手な方は、ぜひ試していただきたい。

(次田尚弘/和歌山市)