2011年9月23日(金)、木曽駒ケ岳に行きました。

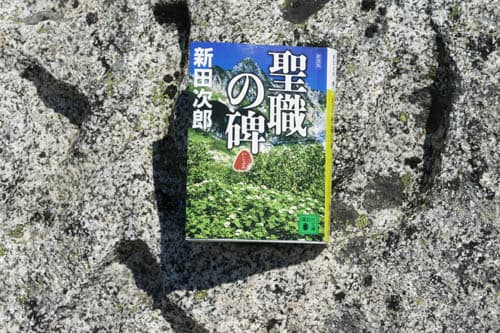

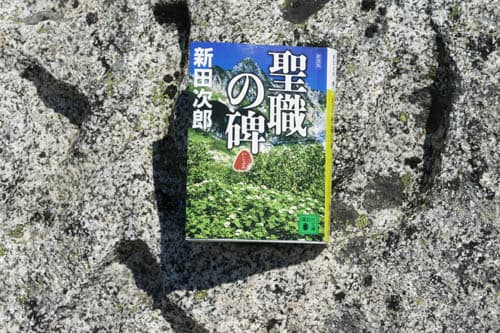

新田次郎の小説「聖職の碑(いしぶみ)」を読んだ。

約100年前の大正2年(1913年)の8月27日、

木曽駒ケ岳で実際に起こった遭難事件を題材にした小説です。

宿泊を予定していた山小屋が焼失していた上に、

急に北上してきた台風の暴風雨に見舞われるという、

不運が重なり、子供を含む11名が凍死するという話だった。

遭難シーンがとても迫力があり、どんな場所か実際に見たくなった。

ならば直ぐに・・ということで、木曽駒ケ岳に行ってきました。

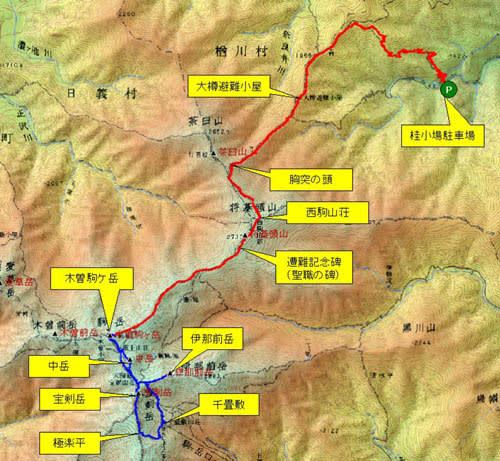

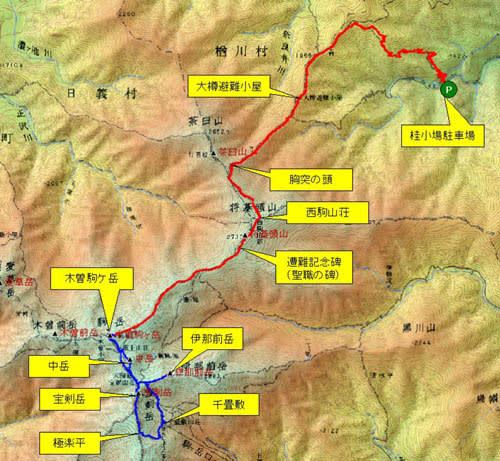

コースマップ 赤:9/23(土) 青:9/24(日)

桂小場の駐車場 (下山時に撮影)

ヤマケイ・アルペンガイドには5台くらいの駐車スペース・・と書いてありましたが、

15~20台くらいは停められそうでした。

桂小場の登山口を午前6時に出発。

やたら寒いです。 もう秋ですね。

桂小場からの登山道は、良く整備されており、とても歩きやすかった。

1時間ほどで水場に到着。 今日は寒いから見るだけで通過です。

権兵衛峠への分岐

白川分岐

大樽避難小屋

このあたりから胸突八丁の急登が始まる。

津島神社

ここにはヒカリゴケがありました。

アサヒビールからの寄付金で登山道が整備されていた。

小さな赤い石碑(三角測量の石標か?)を通過したら、そろそろ急登も終わりだ。

ほどなく、胸突きの頭に到着。

ここからは緩やかな道になる。 ヤレヤレ。

分水嶺

稜線に出たところで振り返る。 たぶん、これが茶臼山だろう。

少し先に、夏道への分岐があった。

昔はこの夏道はなく、遭難した中学生たちは稜線コースを歩いたらしい。

夏道を歩き、西駒山荘に到着。

100年前には、この山小屋はありませんでした。

遭難事件の後、しばらくしてから建てられたそうです。

小屋の広場のベンチで休憩

山小屋の広場なのに誰もいないな・・と思っていたら1人登って来て通り過ぎていきました。

これが将棊頭山で・・

こっちが将棊ノ頭だ。 ややこいい名前だ。

西駒山荘を出発して小さな丘を越えると、素晴らしい景色が待ってました。

登ってきて良かった~

そして、丘を下っていくと、コレがありました。

遭難記念碑(聖職の碑)です! とても大きい。

小説「聖職の碑」を持参しました。

先ほどから歩いてきた胸突きの頭~遭難記念碑までの稜線は、

遭難事件で死んだ11人のうち9人が力尽きて凍死した場所です。。

稜線上は隠れる場所もなく、強烈な雨と風を受けて体温を急速に奪われたのだそうです。

気の毒に・・と思って、手を合わせました。

今日は、ここで引き返すつもりでしたが、

荷物が軽かったおかげで、予定より早く到着できました。

どうしようか迷いましたが、この景色を見たら引き返せません。

写真中央が木曽駒ケ岳

伊那前岳

引き込まれるように、馬の背の稜線に進みました。

あれが濃ヶ池だな。

テント場が見えるようになった。 そろそろ山頂だ。

そして、木曽駒ケ岳山頂に到着。

伊那前岳~中岳

中岳~宝剣岳

登って来た馬ノ背の稜線

午前11頃までは山頂付近は快晴だったのですが、

私の到着したお昼の12時ごろには山頂付近にガスが出てきました。

あと1時間早く出発すれば良かった・・。

山頂でお昼を食べ少し休んだら、登ってきた道を戻ります。

ガスで眺めは悪く、午後3時ごろにはかなり雲が増えてきて雨が降るかと思ったほどでした。

今日は木曽駒ケ岳にピストンするだけで精一杯だったので、

明日はロープウエーに乗って千畳敷に行くことにします。

新田次郎の小説「聖職の碑(いしぶみ)」を読んだ。

約100年前の大正2年(1913年)の8月27日、

木曽駒ケ岳で実際に起こった遭難事件を題材にした小説です。

宿泊を予定していた山小屋が焼失していた上に、

急に北上してきた台風の暴風雨に見舞われるという、

不運が重なり、子供を含む11名が凍死するという話だった。

遭難シーンがとても迫力があり、どんな場所か実際に見たくなった。

ならば直ぐに・・ということで、木曽駒ケ岳に行ってきました。

コースマップ 赤:9/23(土) 青:9/24(日)

桂小場の駐車場 (下山時に撮影)

ヤマケイ・アルペンガイドには5台くらいの駐車スペース・・と書いてありましたが、

15~20台くらいは停められそうでした。

桂小場の登山口を午前6時に出発。

やたら寒いです。 もう秋ですね。

桂小場からの登山道は、良く整備されており、とても歩きやすかった。

1時間ほどで水場に到着。 今日は寒いから見るだけで通過です。

権兵衛峠への分岐

白川分岐

大樽避難小屋

このあたりから胸突八丁の急登が始まる。

津島神社

ここにはヒカリゴケがありました。

アサヒビールからの寄付金で登山道が整備されていた。

小さな赤い石碑(三角測量の石標か?)を通過したら、そろそろ急登も終わりだ。

ほどなく、胸突きの頭に到着。

ここからは緩やかな道になる。 ヤレヤレ。

分水嶺

稜線に出たところで振り返る。 たぶん、これが茶臼山だろう。

少し先に、夏道への分岐があった。

昔はこの夏道はなく、遭難した中学生たちは稜線コースを歩いたらしい。

夏道を歩き、西駒山荘に到着。

100年前には、この山小屋はありませんでした。

遭難事件の後、しばらくしてから建てられたそうです。

小屋の広場のベンチで休憩

山小屋の広場なのに誰もいないな・・と思っていたら1人登って来て通り過ぎていきました。

これが将棊頭山で・・

こっちが将棊ノ頭だ。 ややこいい名前だ。

西駒山荘を出発して小さな丘を越えると、素晴らしい景色が待ってました。

登ってきて良かった~

そして、丘を下っていくと、コレがありました。

遭難記念碑(聖職の碑)です! とても大きい。

小説「聖職の碑」を持参しました。

先ほどから歩いてきた胸突きの頭~遭難記念碑までの稜線は、

遭難事件で死んだ11人のうち9人が力尽きて凍死した場所です。。

稜線上は隠れる場所もなく、強烈な雨と風を受けて体温を急速に奪われたのだそうです。

気の毒に・・と思って、手を合わせました。

今日は、ここで引き返すつもりでしたが、

荷物が軽かったおかげで、予定より早く到着できました。

どうしようか迷いましたが、この景色を見たら引き返せません。

写真中央が木曽駒ケ岳

伊那前岳

引き込まれるように、馬の背の稜線に進みました。

あれが濃ヶ池だな。

テント場が見えるようになった。 そろそろ山頂だ。

そして、木曽駒ケ岳山頂に到着。

伊那前岳~中岳

中岳~宝剣岳

登って来た馬ノ背の稜線

午前11頃までは山頂付近は快晴だったのですが、

私の到着したお昼の12時ごろには山頂付近にガスが出てきました。

あと1時間早く出発すれば良かった・・。

山頂でお昼を食べ少し休んだら、登ってきた道を戻ります。

ガスで眺めは悪く、午後3時ごろにはかなり雲が増えてきて雨が降るかと思ったほどでした。

今日は木曽駒ケ岳にピストンするだけで精一杯だったので、

明日はロープウエーに乗って千畳敷に行くことにします。