で、ロードショーでは、どうでしょう? 第2426回。

「なんか最近面白い映画観た?」

「ああ、観た観た。ここんトコで、面白かったのは・・・」

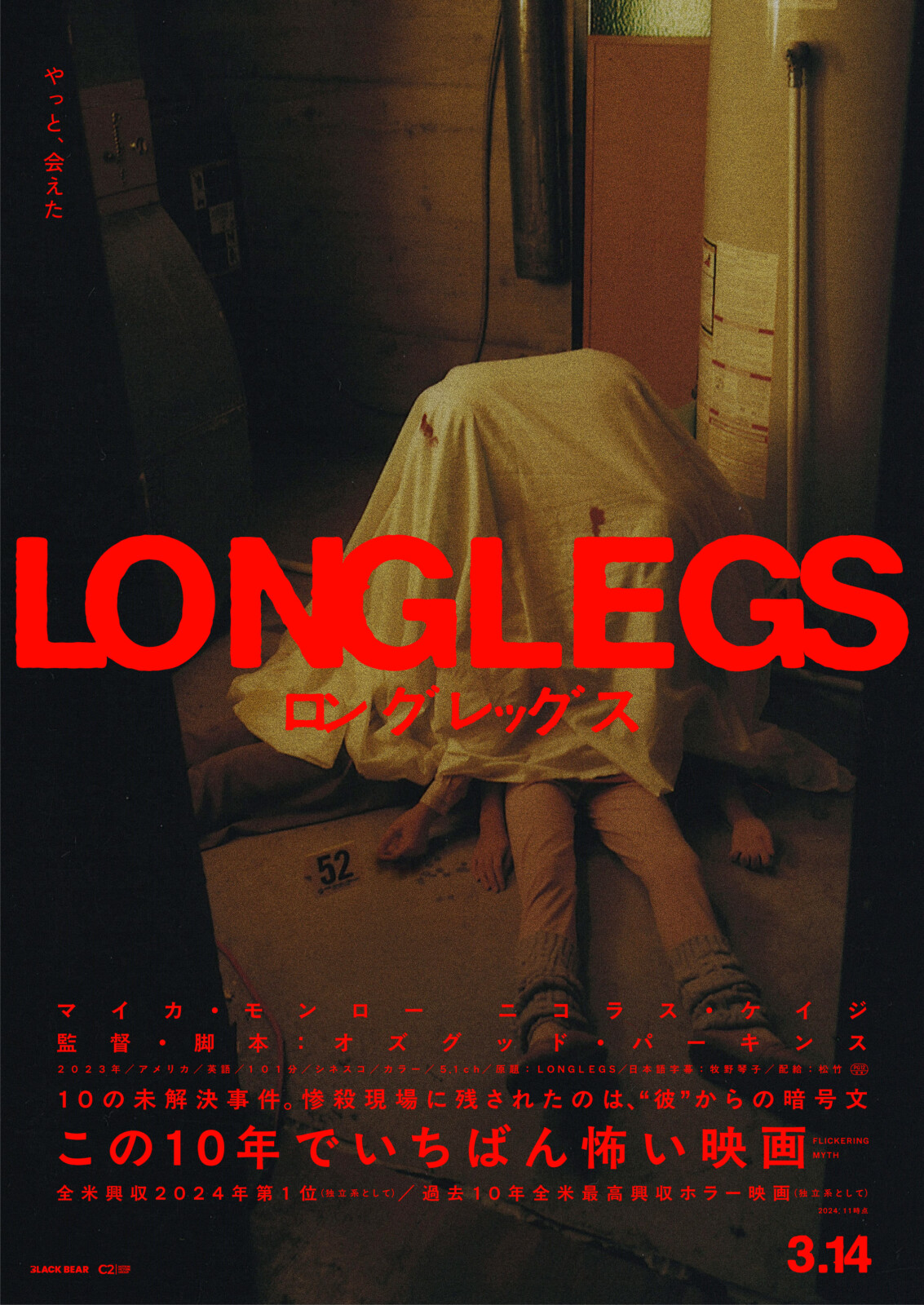

『ロングレッグス』

謎の連続殺人の犯人を追う特殊能力を持つ新人FBI捜査官が、追い詰められていくサスペンス・スリラー・ホラー・ドラマ。

全米で話題を集め、2024年公開のホラー映画で2010年代以後で最高の興行成績を収めた。

物語。

1974年、アメリカ、オレゴン州。

ポラロイド カメラを持った少女が謎の声を追って、青白い化粧をした気まぐれな男に遭遇する。

1994年、アメリカ、オレゴン州。

FBIの新人捜査官リー・ハーカーは、同僚たちと殺人犯の根城を探す。

リーは、その捜査でのある出来事から、上司から未解決連続殺人事件の捜査を任される。

約20年に渡って起きている10件の事件に共通しているのは、父親が家族を殺害した末に自殺していること。

これは本当に連続殺人なのか?

その理由は、すべての犯行現場に、暗号を使って記された”ロングレッグス”の署名入りの手紙が残されていたからだった。

捜査にのめり込む娘をシングルマザーで心を病んでいる母は心配する。

ある日、リーに、ロングレッグスからの暗号の手紙が届く。

主演は、『イット・フォローズ』『神は銃弾』のマイカ・モンロー。

共演は、『ディープ・インパクト』のブレア・アンダーウッド、『ルール』のアリシア・ウィット、『レッド・ワン』のキーナン・シプカ、ニコラス・ケイジ。

監督・脚本は、『呪われし家に咲く一輪の花』のオズグッド・パーキンス。

原題:『Longlegs』(『足長さん』)

久々の誇大広告(「この10年でいちばん怖い映画」)が愉快で、話半分で身構えて見に行く。

一応、ここ10年のホラー映画でもっとも興行成績がよかったことからつけられたキャッチコピーのようです。

(この文言を真に受ける人が多いのに驚く。ホラーはこういう誇大広告で煽るのが定番なので。全米が泣いた的なものはもう反応しないのにね。

ローカルコメディという、その地域の人にしか笑えないジャンルがあります。

ホラーにも、ローカルホラーというのがあるので、今作もそのひとつではあり、そこはまま受け入れられているはずなのですが、そこを非難する人がいるのが不思議。邦画を世界でわかってもらえないのは当たり前に理解しているのに。

あと、映像的文法を使っているので、意味ではなくイメージで説明をしているので映画的なものやそのイメージに慣れていないと感覚的につながらないことが多い部分はあります。

期待されていないホラーですし、NEON配給なので、そういうターゲットを絞って先鋭的な取り組みをするのは当然なのですが、なぜか映画になると、そこを伝えてくれないと急にすべてメジャーで万人向けだと思うようです。もちろん、感想は個人の自由ですが。

今作、かなりしっかりと過去からの継承をした上、映像面と芝居でジャンルならではの雰囲気を醸成している秀作なのです。

おいら常々、ホラーは「怖い」だけでなく、「恐怖とは何か」に取り組んだジャンルだという定義を述べているが、今作はその要素に真摯に取り組んでいる。

その点を踏まえて、構成しているのですが、気づかない人も多いことに少々寂しくはなりますね。

まだまだ感情的反応にのみを評価するものなのだなぁ、と。

「泣けるからって、いい悲劇とは限らない」のは、浸透しているのにね。

その要素を少し説明します。

まず、タイトル『足長おじさん』で、一つの恐怖の方向性が示される。それは、幼少期からの支援と父性。

つまり、ホラー版の『足長おじさん』と示しているわけです。

この時点で、ストーリーが半分理解できたでしょ。「幼女の才能に惚れて支援する恐怖の疑似父が行うのはなにか?」ってことです。それは人生を操ること。

今作でキーワードになるのは父(4つの父が出てきますし、実際に5つ目の父がいます)、そして、カッコー。カッコーといえば托卵ですから。

今作、この卵を珍しい形のモチーフ演出で使わっていて、かなりひねくれています。

分かりやすいところで、色ですね。卵の白です。白を画面に出すことで、強調されるものがあります。それが影です。

こういうこじつけにも近い映像やイメージの連想を多く使っているんですね。

その最たるものが、他映画や実際の事件からの引用です。設定からは、ゾディアック事件と『羊たちの沈黙』と『ゾディアック』と『セブン』を連想させます。そして、凄まじい数のホラー映画の引用がされます。特に『キュアー』は冒頭のビニール幕から顕著です。

ところが映画が始まると、まずは60~70年代ホラーのイメージのタイトルと冒頭はスタンダードサイズで幕を上げます。

それにより画面の黒とカメラに意識を向けます。(少女はポラロイドカメラを持ち、フィルム的な映像を見て、フィルムを意識する上、ある登場人物の姓はそのままカメラです)

つまり、映画というもの(つくりもの、フィクションや虚構やその歴史やその存在)を意識してくださいというお知らせですね。

この現実を映したつくり物は、そのまま人形というイメージに連想されていきます。

人間のつくり物と言えば、映画でいえば、レプリカントです。この映画の次の印象的なシーンは、まんま『ブレードランナー』のレプリカント判別のフォークト=カンプフ検査で、これで誰がつくり物なのかが炙り出されます。(逃げたレプリカントが何をしようとしていて、何を行うかも今作には組み込まれている)

そして、それはこの今作そのものへと広げられる。今作は、いろんな映画のイメージでつぎはぎされ、覆われた托卵され、つくり物のような物語であると宣言します。

それは、その上へと向かう。

なんと、まだるっこしくも赤裸々な告白なのでしょう。

ほとんどの作家の思いが強く出た創造物とはそういうものなのかもしれません。

これは、オズグッド・パーキンスの相反する気持ちが込められたラブレターであり、自分自身の開陳。

それは、クライマックスの展開で、殺される存在で明確に刻み込まれています。

思いの具現化。

なんという悲劇、それはそれは恐ろしかったでしょう。そう、ほとんどのホラーは悲劇。

今作は、『Flow』でも使っていた入れ子のモチーフで映画を構成していることがわかる。

親⇨子、子に似た人形、人形の中のあれの中のあれ、2つの画面サイズ、ポラロイドカメラ、封筒と手紙、送り手⇨映画⇨物語……。

「最も個人的(パーソナル)なことが、最も創造的(クリエイティブ)なもの」はマーティン・スコセッシの言葉をポン・ジュノが引用して、広まった言葉。ここにも入れ子がある。

ならば、「自分をつくったものは何か?」と掘り下げていく一本。

製作年:2023年

製作国:アメリカ

上映時間:101分

映倫:PG12

スタッフ。

監督・脚本:オズグッド・パーキンス

製作:ダン・ケイガン、ブライアン・カヴァナー=ジョーンズ、ニコラス・ケイジ、デイヴ・キャプラン、クリス・ファーガソン

製作総指揮:ジェイソン・クロース、アンドレア・バコ、ロニー・エクスリー、ローレンス・ミニコーン、ショーン・クライェフスキ、デヴィッド・ジェンドロン、リズ・デストロ、トム・クイン、ジェイソン・ウォルド、クリスチャン・パークス、テディ・シュウォーツマン、ジョン・フリードバーグ、ローラ・オースティン=リトル、ジェシー・サヴァス、フレッド・バーガー

撮影:アンドレス・アローチ・ティナヘロ

プロダクションデザイン:ダニー・ヴァーメット

編集:グレッグ・ン、グレアム・フォーティン

キャスティング:マーク・ベネット

音楽:エルヴィス・パーキンズ(ジルギ)

配給:松竹

出演。

マイカ・モンロー (リー・ハーカー)

ニコラス・ケイジ (ロングレッグス)

ブレア・アンダーウッド (カーター捜査官)

アリシア・ウィット (ルース・ハーカー)

キーナン・シプカ (キャリー・アン・カメラ)

ややネタバレ。

音楽は監督のオスグッド・パーキンスの弟で、ジルギという芸名があります。

追加クレジット:ニコラス・ケイジ (デイル・フェルディナンド・コブル)

実際の事件としては、ジョンベネ殺人事件も引用しているそうです。

ネタバレ。

4つの父とは、ロングレッグス(人形作りもするので創造主としての父)、家族殺しをする父、上司(最後)、そして、サタン。

5つ目の父は、オズグッド・パーキンスの父、アンソニー・パーキンスですね。そのイメージは『サイコ』の母に偽装する息子としても扱われます。

映画の中では、サタンを表す角のあるヤギのような影の生き物が合計サタンのシルエットが出てくる。

その数、15 回(わかっている11か所)

この影の出現は「潜在意識に訴える」ものであり、観客にはすぐには分からないように意図されていた。

(1) ハーカーが床に座って事件ファイルを調べているとき。

(2) ハーカーの小屋の外の森の中。

(3) ハーカーがロングレッグスから残されたカードを読んでいるキッチンの中。

(4) ロングレッグスの地下室の階段のそば。

(5) ハーカーが図書館を調べているとき、2 つの本棚の間の窓の中。

(6) キッチンの裏口のドアの小さな窓の中。

(7) 寝室の出入り口でのハーカーの子供時代の回想中。

(8) ハーカーの母親の家の地下室の玄関の窓の中。

(9)母が人形を撃った後、リーの頭から出る影。(これにより、リーはロングレッグスの呪縛から解き放たれる)

(10)ハーカーの母親が人形職人の話を明かしているとき、ハーカーの子供時代の寝室の中。

(11) 映画の終わりにカーター家の玄関が閉まるときに、正面玄関のドアが映っている中。

そもそも、リーは、超能力者として描かれている。

セリフにも「超能力テスト」という言葉が出てくる。

この時点で、敵もまたそれに近い能力があることが示されてもいる。

『セブン』の時に、デヴィッド・フィンチャーはホラーのスタイルで刑事ものを描いたと言っていた。

ホラーだとうたわないことで怖さを醸し出す。あれも、まともな捜査は一つだけで、自首だしね。

今作は、その逆で刑事ものスタイルでオカルトホラーをやっているともいえる。

Imdbのトリビアによると、連続殺人犯のあだ名「ロングレッグス(足長さん)」は、映画では説明されていない部分がある。

『グージー・グージー・ガンダー』という古い童謡へのオマージュだそう。

この童謡の最も古い出版物は、1784年にロンドンで出版されたガマー・ガートンの『ガーランド』か『パルナッサスの保育園』のどちらか。

いくつかのバージョンがあり、その一つの歌詞に「脚長男おじいさんはお祈りができない。左足をつかんで、階下に投げ落とす」というものがあるそう。

この歌詞は、ヘンリー8世とその子息エドワード王子とエリザベス女王の統治下、そして後にオリバー・クロムウェルの統治下で迫害されていたカトリックの巡回司祭の隠れ場所、司祭の隠れ場所を指している。司祭は発見されると、家から強制的に連れ出され(「階段から投げ落とされる」)、拷問を受けた。

つまり、童謡はカトリック教徒の迫害についてのものである。

映画の中でリーは祈りをやめ、ロングレッグスは母の家の地下室に住んでいる。

こじつけだとしても、面白い発見です。

他にも、入れ子はいくつもある。

農場の中の床の扉も、実家の地下室も家の入れ子。

閉まっているドア、開いているドアも何度も出てきており、中を想像させる画面づくりがされている。

映画の中で母が見るTVにはロングレッグスと同じポーズをとる悪魔崇拝者が映っており、ロングレッグスもカルトの子であることも示されている。

映画⇨TVの入れ子でもある。

映画自体がT-REXの歌詞ではじまり、歌で終わる。

特殊メイクのニコラス・ケイジは、どことなくマリリン・マンソンに似ており、化粧するロックスターのイメージがつながっている。

あの科の中にニコラス・ケイジがいると、中を想像させる。

カッコーの真似をするときも、顔を隠し、それが開く動き、彼は頭を叩きつけるけることで、中を出そうとする。

鼻が割れていることから、青の顔自体も彼のつくり物であるということなのもしれない。(整形による他の人のつくり物という可能性もある)

サタン自体が神による創造物であり、そこから逃れた堕天使で悪魔となった。

デヴィッド・リンチ世界の引用もある。

『ツインピークス』だけでなく、『マルホランド・トライブ』の箱と丸を対比させていたり。

日本公開も物語に呼応する3月14日だった。