先日、淀川で絶滅危惧種イタセンパラの稚魚が5年ぶりに確認されました。

イタセンパラの稚魚、淀川で5年ぶり確認… 読売新聞

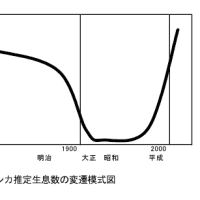

イタセンパラというのは日本固有のタナゴの仲間で、氾濫原を主な生息環境にしています。タナゴとしては大型の種類で、最大種のカネヒラほどではありませんが、10センチ越まで大型化する個体もいます、繁殖期になるときれいに薄紫に色づいて見ごたえがあります。タナゴのなかでも特に腸が長く、植物質に特化した食性をもつと言われています。寿命は1,2年ほどです。環境省レッドリストではⅠA類。つまりヤマネコと同等のやばさというわけです。減少したのは外来魚もあるでしょうが、河川が整備されて氾濫がおきなくなり、産卵場となる一時的な水たまりができなくなったのがでかいですね。

今回確認された稚魚は昨年放流された成魚が繁殖したものとされています。

今回のこの再確認は、遺伝子や個体群の一部を非難させておくための水産試験場や水族館などの重要性を再確認させられるともに、そろそろ河川や治水の概念にパラダイムシフトが起こってもいいんじゃないかと思いました。

そもそも、日本の淡水魚というのは氾濫原の環境に非常に適応した生態を持っています。河川の氾濫により一時的にできた水たまりで産卵して、また洪水などで氾濫したら本流に帰っていくという生活史です。メダカなども稲作が広まる前は河川の後背湿地で暮らしていました。治水、利水による水系ネットワークの分断と破壊は日本の淡水魚の減少要因のひとつです。

河川の生物の保全という観点からすれば、河川敷くらいまでは大雨で水が来てもよいのではと思います。少なくとも河川敷をつぶしてゲートボール場などを作る必要はないんじゃないのと言いたいです。

まとまりがないんですが今日はこれで。

イタセンパラの稚魚、淀川で5年ぶり確認… 読売新聞

イタセンパラというのは日本固有のタナゴの仲間で、氾濫原を主な生息環境にしています。タナゴとしては大型の種類で、最大種のカネヒラほどではありませんが、10センチ越まで大型化する個体もいます、繁殖期になるときれいに薄紫に色づいて見ごたえがあります。タナゴのなかでも特に腸が長く、植物質に特化した食性をもつと言われています。寿命は1,2年ほどです。環境省レッドリストではⅠA類。つまりヤマネコと同等のやばさというわけです。減少したのは外来魚もあるでしょうが、河川が整備されて氾濫がおきなくなり、産卵場となる一時的な水たまりができなくなったのがでかいですね。

今回確認された稚魚は昨年放流された成魚が繁殖したものとされています。

今回のこの再確認は、遺伝子や個体群の一部を非難させておくための水産試験場や水族館などの重要性を再確認させられるともに、そろそろ河川や治水の概念にパラダイムシフトが起こってもいいんじゃないかと思いました。

そもそも、日本の淡水魚というのは氾濫原の環境に非常に適応した生態を持っています。河川の氾濫により一時的にできた水たまりで産卵して、また洪水などで氾濫したら本流に帰っていくという生活史です。メダカなども稲作が広まる前は河川の後背湿地で暮らしていました。治水、利水による水系ネットワークの分断と破壊は日本の淡水魚の減少要因のひとつです。

河川の生物の保全という観点からすれば、河川敷くらいまでは大雨で水が来てもよいのではと思います。少なくとも河川敷をつぶしてゲートボール場などを作る必要はないんじゃないのと言いたいです。

まとまりがないんですが今日はこれで。