宇美八幡宮(うみはちまんぐう)は、神功皇后が応神天皇を出産したといわれる地で、敏達天皇の時代(572年~586年)に創建されたと云われている。

宇美八幡宮について、Wikipediaは以下の如く記している。福岡県宇美町にある。安産の神として信仰される。祭神は、応神天皇・神功皇后・玉依姫命・住吉大神・伊弉諾尊を祀る。社伝「伝子孫書」によれば、神功皇后が三冠征伐からの帰途に応神天皇を産んだ地に、敏達天皇3年に応神天皇を祀ったのに始まる。「宇美」の地名も「産み」に由来するものである。平安時代ごろから石清水八幡宮と本末関係(なぜ宇佐八幡ではなく、京都の石清水なのか?)となった。鎌倉時代初期から安産の神として信仰されるようになった。

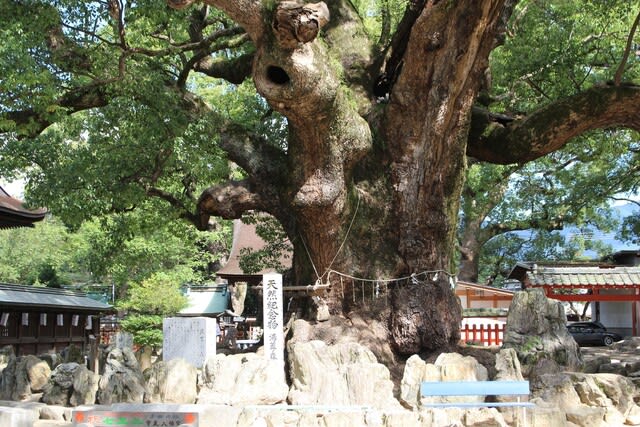

境内には、神功皇后が出産のときにすがりついたという「子安の木」、応神天皇の産湯に使ったと伝えられる「産湯の水」などがある。境内末社・湯方殿の前には「子安の石」と呼ばれる拳大の石が納められており、妊婦は安産を祈願してこの石を持ち帰り、出産後は別の新しい石を添えて返すという風習がある・・・以上、Wikipediaを参考に記載した。

衣掛の森

湯蓋の森

地元の出雲大社を見慣れているせいか、社殿を見ても何の感情も湧かないが、クスノ木の大木を見ると圧倒される。案内石碑に刻まれているように何々の木と命名されているようである。命名されていない大木もあるようで壮観である。

江上波夫氏の騎馬民族征服王朝説によれば、騎馬民族である扶余族が4世紀初めに対馬・壱岐を経由して九州北部を征服した。その扶余族の首長を崇神天皇に比定しておられる。その北部九州征服王朝が応神天皇の時代に畿内へ進出したとする学説である。今日、当該学説は否定されているが、当該ブロガーは限りなく愛着を持つものである。その応神天皇生誕の地である。仲哀天皇・神功皇后・二百数十年を生きたと云う武内宿祢の三角関係、限りなく疑問であり、作り話であろうが大きな謎を秘めている。

同じ九州・豊前の宇佐八幡宮。祭神は応神天皇・宗像三女神・神功皇后である。この宇美八幡宮と宇佐八幡宮は、どのような関係にあるのだろうか。

浅学菲才の当該ブロガーに三角関係も含め、その謎解きはできそうにないが、一度は挑戦してみたいものである。

<了>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます