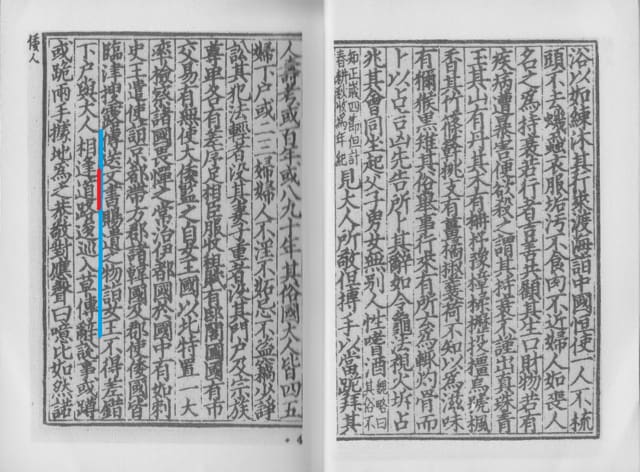

魏志倭人伝には文書や檄が存在したと、数カ所に記述されている。先ずそれから紹介したい。

①文書・賜遺の物を伝送して女王國に詣らしめ

②詔書・印綬を奉じ倭に詣らしめ

③因って詔書・黄幢をもたらし、難升米に拝仮せしめ、檄を為りてこれに告諭す

ここで黄幢に漢字が描かれていたかは不明である。

尚、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国これを畏れ憚る・・・とも記述されている。検察・観察結果は文字として記録されたであろうと想像される。

さて、それらの文字が弥生時代に存在したことは明らかだが、読み書きができて常用されたのであろうか?

過日NHKで以下の報道があったようである。『日本列島で文字が使われ始めた時期が大きくさかのぼるかもしれません。弥生時代や古墳時代の遺跡から発掘された石が調査の結果、「すずり」と判断される事例が九州北部を中心に相次ぎ、調査に当たった専門家は、紀元前100年ごろから文字が使われていた可能性があると指摘しています。調査は、弥生時代や古墳時代の遺跡で過去に発掘された石などを対象に、福岡県内の複数の考古学研究者が進めています。

刃物などを研ぐ「砥石(といし)」と判断されていた石などを詳しく調べ直した結果、これまでにおよそ130点が「すずり」と判断されました。

ほぼ同じ時代の中国や朝鮮半島の遺跡から見つかったすずりと形が似ていることに加え、石のすり減り方が砥石と異なるほか、一部には墨とみられる黒い付着物が付いていたことなどから、「すずり」と判断したということです。

調査に当たっている弥生時代の専門家で、國學院大学の柳田康雄客員教授によりますと、「すずり」と判断した石は、九州北部を中心に西日本の各地に分布し、このうちの5点は弥生時代中期の紀元前100年ごろまでさかのぼるということです。』・・・とのことである。考古学者は口が堅い。硯の存在は認めるが文字が記載され使われたとは断言していない。

本年3月、松江市風土記の丘資料館で『一大國展』が開催されており、其の時『周』文字線刻瓦質土器の破片を見た。専門家によれば遼東半島からもたらされたと云う。

(壱岐・カラカミ遺跡出土線刻文字土器片)

硯を使った墨書文字ではないが、先の魏志倭人伝の記述とあわせ、役人や上層階級では文字は一般化していた可能性がある。

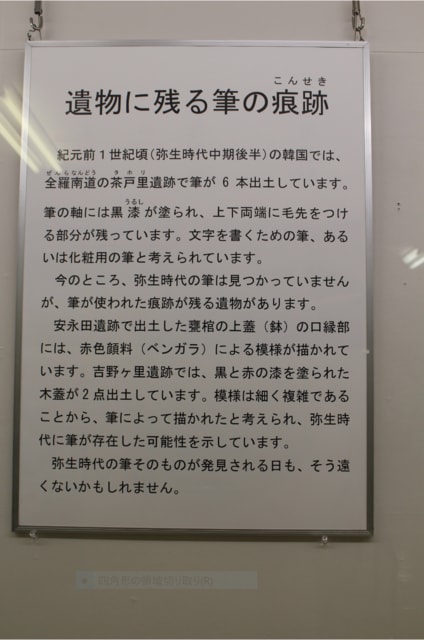

このNHK報道に関する展示物をハウステンボスへの道中に寄った吉野ヶ里遺跡資料館でみた。以下の写真はすべて其の時に撮影したものである。

それぞれの遺物の出土地点がパネルで紹介されていた。

墨書ではないが、筆をつかって朱の文様を描きこんだと学者は分析しているようである。

やはり、邪馬台国の時代に文字は存在し、実際に使われていたと考えたい。

<了>

日本の歴史の始まりはこうだ(その5)

https://blog.goo.ne.jp/katumoku10/e/3a6f5d8d1f7df42706ea4ba31b494eb3

【わかった!】室見川銘板のなぞ(^_-)-☆

https://blog.goo.ne.jp/katumoku10/e/01232db2f0231a4194be3f53fe591984