過日、2度目のイスラム美術館。そこのミュージアム・ショップに「Southeast Asian Ceramics」なる図書が販売されていた。見るとシンガポールのSoutheast Asian Ceramics Soceietyの発刊である。そこのHPを知っていた、それなりの期待がもてそうなので購入した。

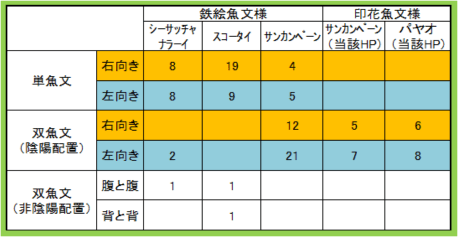

編者はJohn N Miksic氏である。安南、チャンパ、クメール、タイ、ミャンマー陶磁について紹介しているが、タイ陶磁については、多くがロクサナ・ブラウン(Roxanna Brrown)女史の文献を引用している。

当該ブロガーの関心がある部分を数次に渡って紹介してみる。今回は、ロクサナ・ブラウン女史によるタイ北部窯について、1988年の記述(古くてあまり参考にならない?)である。

スコータイ、シーサッチャナラーイを除く、北部窯では第一にKalongである。カロンでは、100ばかりの窯が存在していたと推測されている。ブラウン女史によると、カロンでの陶磁生産期間は1300年を中心に始まったとし、1550年頃迄に渡る(最近の発掘調査では、前期と後期に区分され、前期は15世紀初めから、後期は18世紀までありと報告されている)としている。

カロンの陶土は中世のタイの陶工にとって、非常に良質のものであった。それらは優れた陶磁をうみだした。カロンで良く知られているのは鉄絵の釉下彩である。更にはモノクロの青磁、黒褐釉、褐釉そして緑の鉛釉陶である。

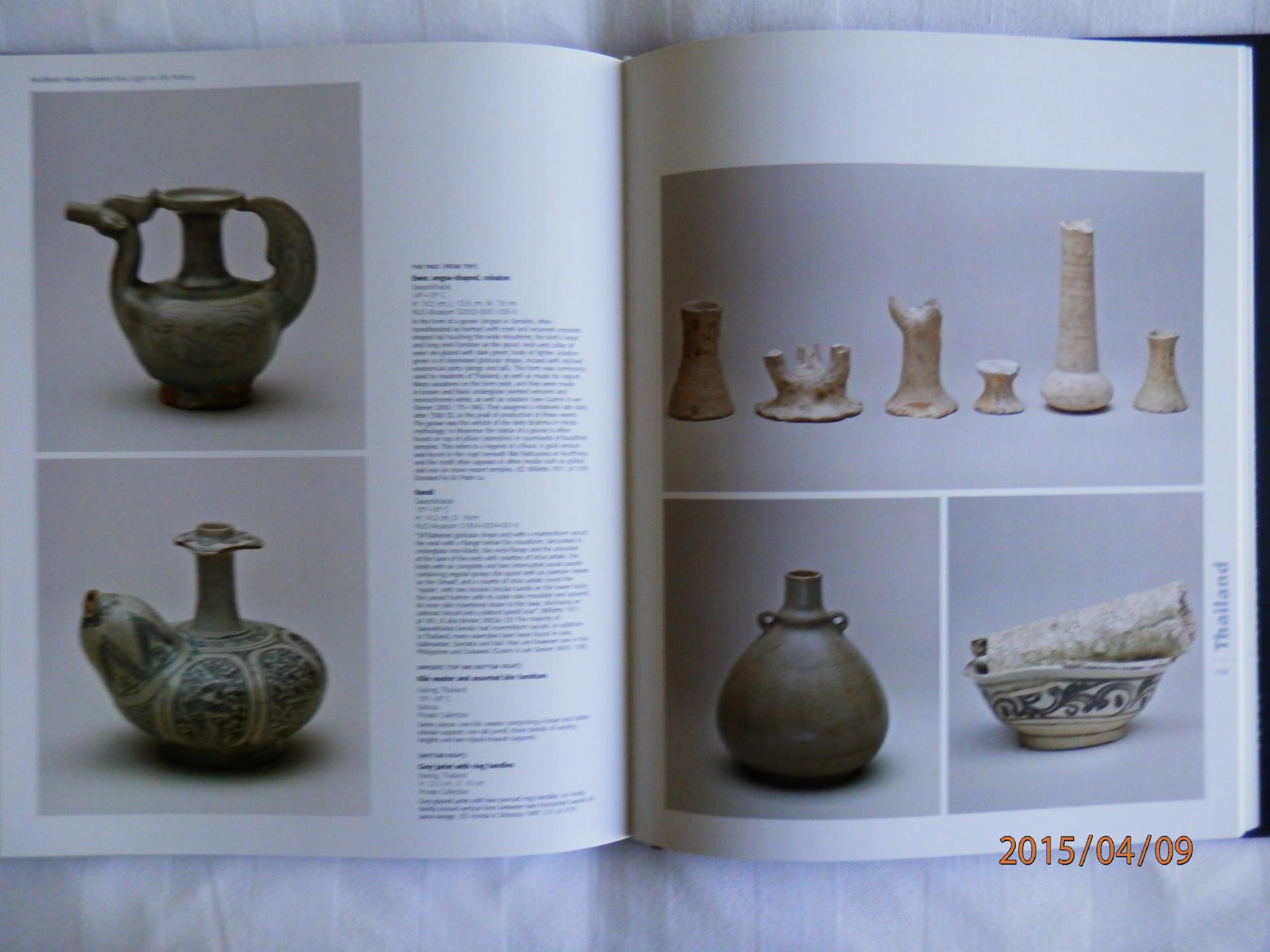

カロン陶磁では、左下の鉄絵ケンディー、右ページの左下の両環耳壺や窯道具などの写真が紹介されている。

編者はJohn N Miksic氏である。安南、チャンパ、クメール、タイ、ミャンマー陶磁について紹介しているが、タイ陶磁については、多くがロクサナ・ブラウン(Roxanna Brrown)女史の文献を引用している。

当該ブロガーの関心がある部分を数次に渡って紹介してみる。今回は、ロクサナ・ブラウン女史によるタイ北部窯について、1988年の記述(古くてあまり参考にならない?)である。

スコータイ、シーサッチャナラーイを除く、北部窯では第一にKalongである。カロンでは、100ばかりの窯が存在していたと推測されている。ブラウン女史によると、カロンでの陶磁生産期間は1300年を中心に始まったとし、1550年頃迄に渡る(最近の発掘調査では、前期と後期に区分され、前期は15世紀初めから、後期は18世紀までありと報告されている)としている。

カロンの陶土は中世のタイの陶工にとって、非常に良質のものであった。それらは優れた陶磁をうみだした。カロンで良く知られているのは鉄絵の釉下彩である。更にはモノクロの青磁、黒褐釉、褐釉そして緑の鉛釉陶である。

カロン陶磁では、左下の鉄絵ケンディー、右ページの左下の両環耳壺や窯道具などの写真が紹介されている。