ヨメが2階の窓のカーテンを開けた時、庭のアカマツが折れてるのを見つけた。折れた先は地面に落ちずに隣の木に引っかかっていたのだ。折れたのは枝ではなくててっぺんの部分。そこの太さは直径7~8cmくらい。実はそろそろこの辺りを切って上に伸びるのを止めようと思ってたから折れてくれて丁度良かった。だけど稀には裏目に出ることも。

木に登って、という手もあるけれどそういうのは止めた。枝にロープを引っ掛けて引きずり下ろすことにした。ロープを引っ掛ける棒はタモ網の柄に使う伸縮棒。5mくらい伸びるので丁度良い具合に届いた。なのでロープをかけた高さは地面から6~7m。

まだ樹齢10年かそこらの若い木。木は青々としてるからマツクイムシにやられてるってわけでも無さそう。折れた場所は枝が生えてる辺り。アカマツは30~40cmおきに同じ高さのところから四方に枝を何本も出す。その辺りは他の場所よりも弱いらしい。雪は降ってないから雪の重みで弱った、なんてことはない。木が折れるような強い風も吹いてない。ならば虫が食ったのかと思ったけど折れた近くを輪切りにしたら綺麗な年輪。縦に割っても特に変な所は無い。

この木は日陰に生えた。なので太陽の光を沢山貰おうとして枝を沢山出した。それが裏目に出て木が弱くなっちゃったのかな。後もう少し背が高くなると日が当たるようになる。だけどそれまでには上の方を切られてしまう。そんな運命のアカマツ。

廃材も燃料なんだけど、加工してひと手間かかっている木を燃やすのには抵抗がある。しかもここのところ木材が値上がりし、ホームセンターで売ってるツーバイフォー材は5年前の2~3倍くらいになってる。安い時はこんなに安くていいんかいと思ってたけど、その値段に慣れると今は高すぎて気軽に買えない。

廃材は半世紀以上前の家を解体して出てきたものが多い。何より狂いが無かったりで売ってるツーバイフォーより質が良いからただ燃やすのは勿体ない。とはいえ直ぐに使う当てが無い。あれもこれも取っておいたらゴミ屋敷。タダで貰ったんだからと潔く切り刻んだ。既に半分くらい燃やしちゃった。

廃材の中にはこんなに年輪が詰まっているのがある。佐久に沢山生えてるカラマツだそうだ。

写真鑑定でケヤキと判定された丸太、今ひとつ納得が行かなかったのでヨメ兄が来るってんで実物を見てもらうことにした。丸太の年輪が良く見えるように手ノコで切った。写真-3が切り口。再鑑定はやはりケヤキ。

写真-1 手鋸で切った丸太の断面

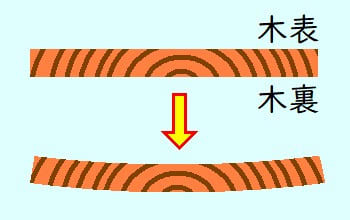

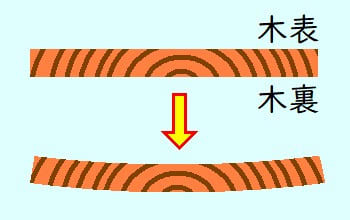

木は乾燥すると反る。板だと木裏が膨らんで木表が凹むように変形する。写真-2の板は下側が木裏(きうら)、上が木表(きおもて)。

写真-2 乾燥すると板はこのように反る

丸太の年輪を見るために丸太を2cmくらい切った。それをストーブの近くに綺麗な面を上にして置いといたら写真-3のように変形した。中心の方が凹んだ。こんな風に変形するなんて初めて見たけど、上手くやれば乾き物を入れる皿が作れそう。

写真-3 カーブしてる線は定規の影

木は乾燥すると反る。板だと木裏が膨らんで木表が凹むように変形する。写真-2の板は下側が木裏(きうら)、上が木表(きおもて)。

丸太の年輪を見るために丸太を2cmくらい切った。それをストーブの近くに綺麗な面を上にして置いといたら写真-3のように変形した。中心の方が凹んだ。こんな風に変形するなんて初めて見たけど、上手くやれば乾き物を入れる皿が作れそう。

先日近所で貰った丸太を割ったら腕に痛み。斧を振り落とした時に痛みがあった。それじゃぁってことで左利きの持ち方をしたら今度は斧を持ち上げる時に痛み。痛むのは上腕二頭筋。ここを傷めたのが春、冬以外は薪割りはしないので今まで気が付かなかったけど、暮れの餅つきが心配だ。

割ろうとしたは丸太(写真-2)はズッシリと重く、しかも楔を2つ使ってやっと割った。斧では全然割れなかった。写真-3は樹皮、ケヤキっぽいけど年輪の間隔が広かったし庭の木なのでコブシか何かと思った。でもヨメ兄による写真鑑定ではケヤキ。

写真-1 やっと割った丸太

写真-2 樹皮はケヤキっぽい

ケヤキは5月に岩場の整備で切った。でも切り口は写真-3のように年輪が詰まってて綺麗だった。この木は岩の近くにあったので日当たりは良くない。今回切ったケヤキ、写真-1はいくらチェーンソーで切ったとはいえ綺麗さに欠ける。年輪の間隔が広いのは岩場と違って日当たりが良いから成長が早かったからなのか。

写真-3 年輪が詰まってて綺麗

割ろうとしたは丸太(写真-2)はズッシリと重く、しかも楔を2つ使ってやっと割った。斧では全然割れなかった。写真-3は樹皮、ケヤキっぽいけど年輪の間隔が広かったし庭の木なのでコブシか何かと思った。でもヨメ兄による写真鑑定ではケヤキ。

ケヤキは5月に岩場の整備で切った。でも切り口は写真-3のように年輪が詰まってて綺麗だった。この木は岩の近くにあったので日当たりは良くない。今回切ったケヤキ、写真-1はいくらチェーンソーで切ったとはいえ綺麗さに欠ける。年輪の間隔が広いのは岩場と違って日当たりが良いから成長が早かったからなのか。

佐久の岩場が有料になったので足が遠のいた。以前だったら昼過ぎに行ったりしたけどそんなのでお金払うのは勿体ないってことで全然。だけど岩場の整備は必要ってことで何人かでやっている。終了点はグージョンボルトだけど、前回の点検では春先ってこともあって指で回るほどではないものの殆ど緩んでいた。ところがこの整備、中々定期的に続かず尻切れトンボ。今年の1月にやった時、今後どうするかって話になった時にエイヤッで毎月第3火曜日に決めた。その日が第3火曜日だったからだ。そしたら今のところ続いている。やっぱり日を決めるのが肝心なのだ。

今回は落ちた時に身体が当ってしまった木を切ることになった。そんな事が起きたルートは『奥の奥の院』エリアにあるマルゴ(5.10c)だ。勝手に切るのはアレなので1ヶ月前に井出工業の社長に木を見てもらった。今年89歳になった社長は山道を息を切らせずに登ってきた。ここまで20分くらいはかかったかなぁ。普通の社長なら「 年寄りをこんな所まで呼びつけるなんて殺す気か… 」などとキレると思う。

切る前

切った後

立ち木を切ると言ったらチェーンソー。でもたった1本とはいえ防護服ナシではやりたくない。だけど身近で林業やってる人以外で防護服を持ってる人は、居ないかも。それに一々防護服なんて、という空気もある。そこでこの程度の木なら20分もあれば切れるよと提案。幸いチェーンソーを持ってるもう1人が来れなかったので手鋸案はすんなり通った。固いケヤキとはいえ生の木は簡単に切れた。4人でちょっとずつ交代すれば疲れるということは無い。

切ってる時にピシッと小さな音がしたので取り敢えず様子見ってことで木から離れた。そしたら数歩歩いてるうちにうちにドサッと倒れちゃった。予めロープで引っ張って倒れる方向を制御する準備をしてたんだけどその出番ナシ。こんな調子だから林業は事故率が多い最も危険な職業と言われてるんだろうね。

ケヤキの年輪は綺麗

4年前に岩場を整備した時にチェーンソーを使った。切り終わって何気にチェーンソーを下げたら靴に当ってしまった。俺は粗忽者を自覚してるので完全武装するんだけど、もし普通の長靴だったら折角治った左足の指は…

回転が落ちたチェーンソーで靴を傷つけた@4年前

チェンソー防護ズボンは業務に携わる全て作業者への義務化が2019年8月1日から始まった。身近で怪我をしたという話は無いんだけど、万が一怪我をしたら一生を棒にするような後遺症が残る。

今回は落ちた時に身体が当ってしまった木を切ることになった。そんな事が起きたルートは『奥の奥の院』エリアにあるマルゴ(5.10c)だ。勝手に切るのはアレなので1ヶ月前に井出工業の社長に木を見てもらった。今年89歳になった社長は山道を息を切らせずに登ってきた。ここまで20分くらいはかかったかなぁ。普通の社長なら「 年寄りをこんな所まで呼びつけるなんて殺す気か… 」などとキレると思う。

立ち木を切ると言ったらチェーンソー。でもたった1本とはいえ防護服ナシではやりたくない。だけど身近で林業やってる人以外で防護服を持ってる人は、居ないかも。それに一々防護服なんて、という空気もある。そこでこの程度の木なら20分もあれば切れるよと提案。幸いチェーンソーを持ってるもう1人が来れなかったので手鋸案はすんなり通った。固いケヤキとはいえ生の木は簡単に切れた。4人でちょっとずつ交代すれば疲れるということは無い。

切ってる時にピシッと小さな音がしたので取り敢えず様子見ってことで木から離れた。そしたら数歩歩いてるうちにうちにドサッと倒れちゃった。予めロープで引っ張って倒れる方向を制御する準備をしてたんだけどその出番ナシ。こんな調子だから林業は事故率が多い最も危険な職業と言われてるんだろうね。

4年前に岩場を整備した時にチェーンソーを使った。切り終わって何気にチェーンソーを下げたら靴に当ってしまった。俺は粗忽者を自覚してるので完全武装するんだけど、もし普通の長靴だったら折角治った左足の指は…

チェンソー防護ズボンは業務に携わる全て作業者への義務化が2019年8月1日から始まった。身近で怪我をしたという話は無いんだけど、万が一怪我をしたら一生を棒にするような後遺症が残る。

山梨の別荘に柿の木がある。畑ではなく庭にあるので落ち葉が雨樋に溜まるわ伸びた枝が道路にはみ出すわで手間ばっかしかかる。夏は日陰を作ってくれるけどここのところ暑い夏には行かない。だったらもう要らないじゃないかということで切ることにした。

思ってたより枝が多かった

高さ3mくらいのところで頭打ちしてるのでそこから上は細い枝だけ。でも思ってたより枝が多くて手間取った。枝の整理をしてくれたヨメはこんな仕事をする予定じゃなかったと豚みたいにブーブー言いながらやった。近くに家が無ければ根本から切れば済む。だけどこんな細い枝でも変な落ち方をしたら窓ガラス直撃で余計な仕事を沢山増やしてしまう。

上の方から順々に薄く輪切りにし、切ったのを下に落とせば良いと考えた。だがしかし、幾つも輪切りにするのは無理だった。別荘にあるのが伸縮する梯子だと思っていたら脚立だった。すると切る位置はほぼ限定なので薄切りを繰り返す事が出来ない。そこで上部を1m切ることにした。裏目に出ると色々と破壊されるけど幸い上手くいった。

切られた幹は何も破壊せず下に落ちてくれた

更に太い直径50cm以上のももう1本切った。

都合2本切らないといけない

2本とも地上2mくらいを残してこの日の作業は終了。切ったものだけ見れば大した作業ではない。だけど何時もより倍以上疲れた。そろそろおやつ休憩かと思ったら1時間も経ってなかった。裏に住んでる親戚と世間話してるうちに疲れた理由が分かった。不安定な姿勢を保ちながらやったからという結論。これで体幹が鍛えられるのなら良いけど単なる疲労だけでは悲しい。

年輪を数えるのは後日

木は外側から切るもんだけど今回は突っ込み切り。凄く簡単な説明だけどチェーンソーを木の中に突っ込んでそこから広げる切り方。外からではなく内側から切っていくのだ。すると端が残ってる限り勝手に倒れたりしない。そしてギリギリまで切って最後に倒したい方の逆側を切る。

突っ込み切り

高さ3mくらいのところで頭打ちしてるのでそこから上は細い枝だけ。でも思ってたより枝が多くて手間取った。枝の整理をしてくれたヨメはこんな仕事をする予定じゃなかったと豚みたいにブーブー言いながらやった。近くに家が無ければ根本から切れば済む。だけどこんな細い枝でも変な落ち方をしたら窓ガラス直撃で余計な仕事を沢山増やしてしまう。

上の方から順々に薄く輪切りにし、切ったのを下に落とせば良いと考えた。だがしかし、幾つも輪切りにするのは無理だった。別荘にあるのが伸縮する梯子だと思っていたら脚立だった。すると切る位置はほぼ限定なので薄切りを繰り返す事が出来ない。そこで上部を1m切ることにした。裏目に出ると色々と破壊されるけど幸い上手くいった。

更に太い直径50cm以上のももう1本切った。

2本とも地上2mくらいを残してこの日の作業は終了。切ったものだけ見れば大した作業ではない。だけど何時もより倍以上疲れた。そろそろおやつ休憩かと思ったら1時間も経ってなかった。裏に住んでる親戚と世間話してるうちに疲れた理由が分かった。不安定な姿勢を保ちながらやったからという結論。これで体幹が鍛えられるのなら良いけど単なる疲労だけでは悲しい。

木は外側から切るもんだけど今回は突っ込み切り。凄く簡単な説明だけどチェーンソーを木の中に突っ込んでそこから広げる切り方。外からではなく内側から切っていくのだ。すると端が残ってる限り勝手に倒れたりしない。そしてギリギリまで切って最後に倒したい方の逆側を切る。

新師匠のアジトには鍛錬用の壁がある。部屋の大きさは四畳半と狭い。そういうところで色々なムーブが出来る壁なんて事は考えない。直ぐに飽きてしまうからだ。といって筋トレみたいな壁だと詰まらなすぎてこれまた飽きてしまう。その中間くらいで妥協して出来たのがこの壁。右側の壁にあるホールドは俺が作った木のホールド。左右対称になるように作った。左側の壁には市販のホールド。ヨメ兄がもう要らないって言うので気が変わらないうちに貰ってきて取り付けた。だけど形が色々なので左右対称なんていうシステマチックには出来ない。

壁は2面だけ

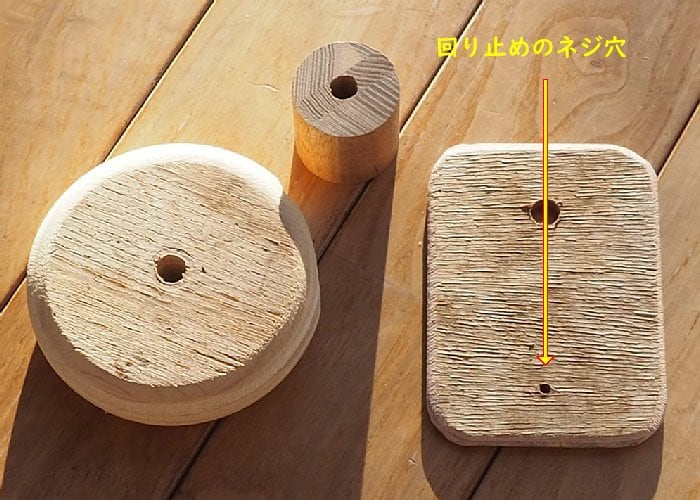

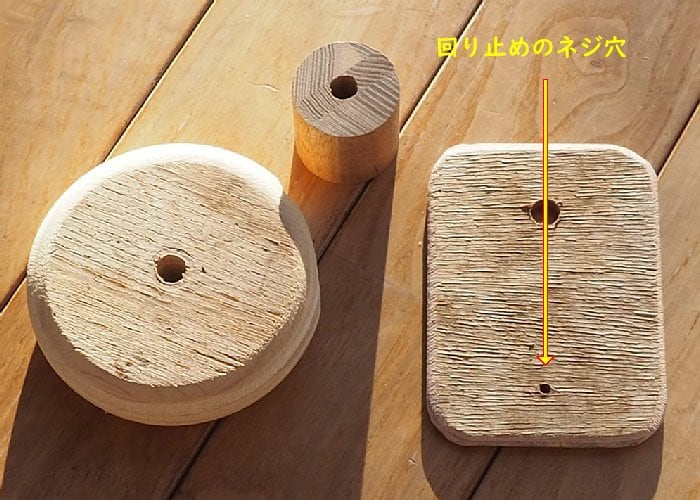

「左側の壁にホールドを追加したい。全方向で持てるようなのが良い」という施主の注文で出来たのがこのホールド。全方向と言ったら円しかない。さすがに球体では掴みにくいので円盤状。材料は厚さ28mmの合板。合板にする必要がある。合板でない板には年輪がある。掴む方向によって強度が不足するので割れてしまうことがあるのだ。割れて落ちたら危険。でも合板ではそういうことは無い。

名付けてパンケーキ・ホールド

ホールドをボルトだけで固定すると回ってしまう。湿度が変わったりすると壁板の厚さが変化したりする。そこで回り止め。ホールドの端を木ネジで止めるのが一般的なんだけど、全方向で掴めるホールドなのでホールドの端というわけにはいかない。といってホールドの中心部では回り止めの役を十分してくれない。そこで下のような部品構成にし、それぞれを木工ボンドで接着。今の所ホールドが回ってしまったってことは無いようだ。

ホールドは3つの部品で出来ていめ

ホールドの摩擦を増すには砂が入った塗料を塗ると良い。安上がりにするなら普通の塗料に砂を混ぜて塗る。もしくは普通の塗料をスプレーした後に砂をかけてもOKだ。

「左側の壁にホールドを追加したい。全方向で持てるようなのが良い」という施主の注文で出来たのがこのホールド。全方向と言ったら円しかない。さすがに球体では掴みにくいので円盤状。材料は厚さ28mmの合板。合板にする必要がある。合板でない板には年輪がある。掴む方向によって強度が不足するので割れてしまうことがあるのだ。割れて落ちたら危険。でも合板ではそういうことは無い。

ホールドをボルトだけで固定すると回ってしまう。湿度が変わったりすると壁板の厚さが変化したりする。そこで回り止め。ホールドの端を木ネジで止めるのが一般的なんだけど、全方向で掴めるホールドなのでホールドの端というわけにはいかない。といってホールドの中心部では回り止めの役を十分してくれない。そこで下のような部品構成にし、それぞれを木工ボンドで接着。今の所ホールドが回ってしまったってことは無いようだ。

ホールドの摩擦を増すには砂が入った塗料を塗ると良い。安上がりにするなら普通の塗料に砂を混ぜて塗る。もしくは普通の塗料をスプレーした後に砂をかけてもOKだ。

先日河川敷を歩いた時に見つけた倒木を切りに行った。気温は氷点下ぽかった。少し前にチェーンソーの防護ズボンの後ろにも防護出来るようにした。履いた瞬間暖かいのが分かる。しかも防護ブーツと合わせた重さは4.4~4.5kgもあったから動くのがちと大変で直ぐにポッカポカ。それだけに余計な疲れがある。左右合わせて重さ2.8kgのブーツのせいだろうな。

下のは樹皮があってニセアカシア。これは桐みたいに年輪の幅が広い。兎に角成長が早いんだけど木は固くて重い。火持ちもコナラと同じくらい良い。

写真-1 ニセアカシア

写真-1以外は何の木か分からなかった。写真-2は当てずっぽうだけどクルミかな。写真-3は真っ直ぐで節が多いので庭木かな。写真-4はニセアカシアの可能性がまだ残る。ちなみに写真-3は針葉樹だと思ってたが良く燃えなかった。

写真-2 クルミ?

写真-3 針葉樹?

写真-4 ニセアカシア?

これだけ動いて汗をかけば体重もという期待は外れた。そもそもたった1時間半程度しか作業してないし、それだけで疲れちゃったので後はゴロゴロ。活動時間少なすぎってところかな。

下のは樹皮があってニセアカシア。これは桐みたいに年輪の幅が広い。兎に角成長が早いんだけど木は固くて重い。火持ちもコナラと同じくらい良い。

写真-1以外は何の木か分からなかった。写真-2は当てずっぽうだけどクルミかな。写真-3は真っ直ぐで節が多いので庭木かな。写真-4はニセアカシアの可能性がまだ残る。ちなみに写真-3は針葉樹だと思ってたが良く燃えなかった。

これだけ動いて汗をかけば体重もという期待は外れた。そもそもたった1時間半程度しか作業してないし、それだけで疲れちゃったので後はゴロゴロ。活動時間少なすぎってところかな。

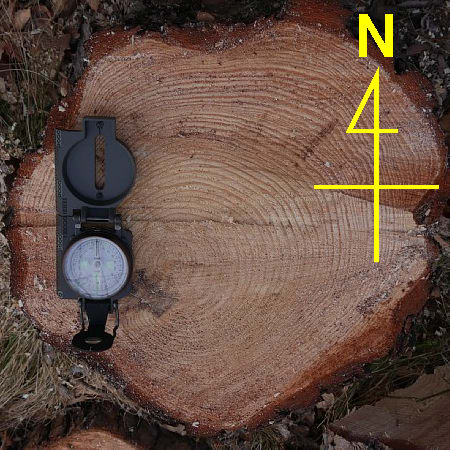

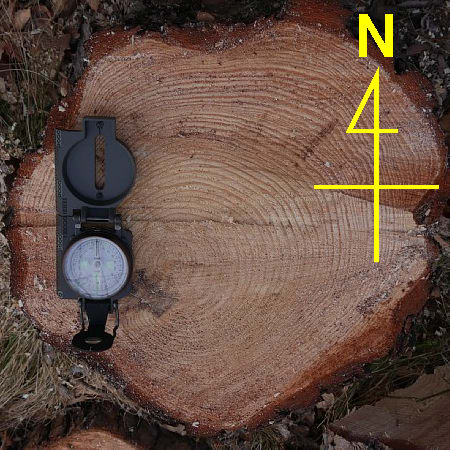

年輪の幅は日が当たる南側の方が広い、というのはもっともらしい説がある。でもそんなことはない。幅に日光は関係あるかもしれないけどそれだけでは決まらない。土の中に大きな岩があれば成長できない。生えてる場所が平ではなく斜面ならそれに影響しそうだ。

年輪の幅は北側が広い

先日切った還暦コナラ。木の生えてる場所は平地。西側は日光を遮る物は無い。東側には地面から二股に分かれた同じくらいの木。切り株の写真は地図と同じで上が北で下が南。年輪のは幅は北の方が1.5倍くらい広い。このブログで何度か書いたけどどの方角が広いかはバラバラ。

先日切った還暦コナラ。木の生えてる場所は平地。西側は日光を遮る物は無い。東側には地面から二股に分かれた同じくらいの木。切り株の写真は地図と同じで上が北で下が南。年輪のは幅は北の方が1.5倍くらい広い。このブログで何度か書いたけどどの方角が広いかはバラバラ。

直径35cmのコナラと直径30cmのアカマツの年輪を数えてみた。年輪を数えるのは簡単そうだけどそうでもない。というのもコナラだと年輪と年輪の幅が1mmくらいのがあるからだ。そんなのをチェーンソーの荒っぽい刃で切ったんでは分かりにくい。そこで彫刻刀を持ってきて彫った。更にそこをルーペで覗いたけどそれでも分かりにくかった。出発点がはっきりしないけど年輪の数は59本あった。還暦木ってもんかな。この木は俺が小学校に上がった頃、ここで芽を出したということだ。樹齢200年とか300年なんてのじゃピンと来ないけど自分の歳と同じくらいだと身近に感じる。

約60本の年輪@コナラ

年輪が一番詰まってる部分@コナラ

アカマツの年輪はコナラより粗い。玉切りしたのを適当に選んで数えてみると約40本だった。諸般の事情で巻き尺は逆さま。

アカマツ

2本の木は距離にして約20km離れた所に生えていた。なのに共通してるなと思うのは15~25年くらい前の成長が悪い事だ。この頃の気候は何か特徴的な事があったのかな。でも5年も10年も連続して冷夏とかそんなことは無い。それにたった2本の共通点だからたまたまなのかもしれない。う~ん、ここまで読んでもらってガッカリさせてしまうような内容になってしまった。

アカマツの年輪はコナラより粗い。玉切りしたのを適当に選んで数えてみると約40本だった。諸般の事情で巻き尺は逆さま。

2本の木は距離にして約20km離れた所に生えていた。なのに共通してるなと思うのは15~25年くらい前の成長が悪い事だ。この頃の気候は何か特徴的な事があったのかな。でも5年も10年も連続して冷夏とかそんなことは無い。それにたった2本の共通点だからたまたまなのかもしれない。う~ん、ここまで読んでもらってガッカリさせてしまうような内容になってしまった。

ヨメ登山隊が遭難騒ぎを起こした。5月28日、雨予報が出てる日にヨメ登山隊は初めて行く場所へ登山決行。当初の予定は加和志湖(かわしこ)から栂峠を経由してぶどう峠まで。でも午後から雨が降りそうなのでそれを逆にして高い所から低い所に歩くようにした。下山時刻も予定の15時よりずっと早くなるので雨に降られずに済むという変更だ。なので昼過ぎには下山連絡が来るもんだと思ってたけど全然。

青の実線が予定したルート、赤い破線が実際に歩いたと思われるところ

実際は方向を間違えて延々と沢を下った。何故こんな事になったのか。栂峠付近は少し平らなので迷いやすい場所。というより天気の悪い日に初めての場所に行ったからだ。太陽が見えれば東と西を間違えるなんて事は有り得ない。切り株があればなんて思ってる人が居るかもしれないけど年輪の幅と方角は無関係。やはり山歩きはお天道様に守られながらやるものなのだ。雨が降れば滑ったりして危ない。ヨメは降ったら引き返すなんて言ってたけどそもそも俺は降りそうなら中止。

もう2つやってはいけないことをした。1つは道に迷ったと思った時に元の場所に引き返さなかったこと。2つ目は沢を下ったこと。沢は途中に必ず滝が登場する。そしてそこで立ち往生してしのまうのだ。

夕方、下山予定を4時間ほど過ぎた頃にヨメ兄から「まだ連絡が来ないよ」と電話があった。ヨメ兄は留守本部をヨメに頼まれていた。留守本部は何かあった時は指揮を取る役だ。この頃、ヨメとは連絡が取れない状態だったのでただ待つしかない。

俺はそのうち帰ってくるだろうと思い俺風呂に入ることにした。入る前に念の為もう一度電話したら通じた。するとヨメは興奮した様子で迎えに来て欲しいと言う。でも現在は山の中で迎えに行く場所は初耳地名。「先ずは留守本部のヨメ兄に電話してくれ、話はそれからだ」と言って切った。そして土地鑑のあるヨメ兄と一緒に現地に向かった。

道中ヨメ兄はボヤいた。過去に何度かこういうことがあった。何時まで経っても危機管理がなってない。こんな事じゃ誰も留守本部なんてやってくれないよ。そういえばヨメがしでかすパターンは知る限りでは初心者的な人を連れてった時ばかりだ。

現地に着いて暫くすると真っ暗闇。山の方を見ても灯りは見えない。車のライトを点灯したけど山からは見えなかったそうだ。待つしかないねと待ってたら覚悟してた時間より早く連絡があった。そして下山した時間は20時30分。無事だった。クライミングと無縁な同行者の腰にはハーネス。滝を懸垂下降したらしい。ロープを木にかけられたから良いけどそんな木が無かったらそこでゲームセット。幸いこんな悪条件が重なってても怪我は無かった。

2人合わせて120歳以上、婆婆登山隊のこんな失敗は頂けない。まぁでも結果オーライな失敗を経験するのは運が強いのだろう。もう似たような失敗を2度とやらないのが肝心だ。ロープも持ってた、簡易テントも持ってたから大丈夫だったなんて夢々思わないで欲しい。今度は誰から見て安心な登山をするようになるだろうと期待。

実際は方向を間違えて延々と沢を下った。何故こんな事になったのか。栂峠付近は少し平らなので迷いやすい場所。というより天気の悪い日に初めての場所に行ったからだ。太陽が見えれば東と西を間違えるなんて事は有り得ない。切り株があればなんて思ってる人が居るかもしれないけど年輪の幅と方角は無関係。やはり山歩きはお天道様に守られながらやるものなのだ。雨が降れば滑ったりして危ない。ヨメは降ったら引き返すなんて言ってたけどそもそも俺は降りそうなら中止。

もう2つやってはいけないことをした。1つは道に迷ったと思った時に元の場所に引き返さなかったこと。2つ目は沢を下ったこと。沢は途中に必ず滝が登場する。そしてそこで立ち往生してしのまうのだ。

夕方、下山予定を4時間ほど過ぎた頃にヨメ兄から「まだ連絡が来ないよ」と電話があった。ヨメ兄は留守本部をヨメに頼まれていた。留守本部は何かあった時は指揮を取る役だ。この頃、ヨメとは連絡が取れない状態だったのでただ待つしかない。

俺はそのうち帰ってくるだろうと思い俺風呂に入ることにした。入る前に念の為もう一度電話したら通じた。するとヨメは興奮した様子で迎えに来て欲しいと言う。でも現在は山の中で迎えに行く場所は初耳地名。「先ずは留守本部のヨメ兄に電話してくれ、話はそれからだ」と言って切った。そして土地鑑のあるヨメ兄と一緒に現地に向かった。

道中ヨメ兄はボヤいた。過去に何度かこういうことがあった。何時まで経っても危機管理がなってない。こんな事じゃ誰も留守本部なんてやってくれないよ。そういえばヨメがしでかすパターンは知る限りでは初心者的な人を連れてった時ばかりだ。

現地に着いて暫くすると真っ暗闇。山の方を見ても灯りは見えない。車のライトを点灯したけど山からは見えなかったそうだ。待つしかないねと待ってたら覚悟してた時間より早く連絡があった。そして下山した時間は20時30分。無事だった。クライミングと無縁な同行者の腰にはハーネス。滝を懸垂下降したらしい。ロープを木にかけられたから良いけどそんな木が無かったらそこでゲームセット。幸いこんな悪条件が重なってても怪我は無かった。

2人合わせて120歳以上、婆婆登山隊のこんな失敗は頂けない。まぁでも結果オーライな失敗を経験するのは運が強いのだろう。もう似たような失敗を2度とやらないのが肝心だ。ロープも持ってた、簡易テントも持ってたから大丈夫だったなんて夢々思わないで欲しい。今度は誰から見て安心な登山をするようになるだろうと期待。

今冬はコナラだけ切るつもりだった。でもコナラを低くしたら隣家との境目にある背の高い松への風当たりが強くなりそう。というのも高さが20m近くありそうな細長い木なのだ。冬の北風ならいいけど台風の頃だと逆向きなので倒れるのは隣家側。

左側が隣家の松、右側がうちの松

それともう一つ気がついた。松の枝に鳥が止まるんだけどうそれは隣の松でうちの松の枝は炬燵に座ってたら見えないのだ。てっきりうちの松だと思いこんでいた。ならば無くても関係ないか。

丸の所によくカラスが止まる

薪ストーブなんてのは面倒臭いの極みだ。でも庭で切った木はこの薪ストーブがあるからタダで処分出来る。そんなんだから庭に大きな木を生やしておくことも出来る。でもあれやこれやを安価に出来るのは元気だからこそかな。

磁針が見えないけど上が北。この木も年輪幅は南が狭い。広いのは北東。

それともう一つ気がついた。松の枝に鳥が止まるんだけどうそれは隣の松でうちの松の枝は炬燵に座ってたら見えないのだ。てっきりうちの松だと思いこんでいた。ならば無くても関係ないか。

薪ストーブなんてのは面倒臭いの極みだ。でも庭で切った木はこの薪ストーブがあるからタダで処分出来る。そんなんだから庭に大きな木を生やしておくことも出来る。でもあれやこれやを安価に出来るのは元気だからこそかな。

磁針が見えないけど上が北。この木も年輪幅は南が狭い。広いのは北東。

庭にカラマツが勝手に生えた。珍しいので放置してたらどんどん成長した。放っておけばウン10mになるしそうなったら近所迷惑だし手に負えないので切ることにした。大体カラマツだの杉なんてのは庭に植えるものではない。

近くに電線はあるしふと見たら街灯もあった。倒した木が当たって電線を切ったり街灯を壊したらまずいので3分割で切った。道具はチェーンソーではなく人力のノコギリ。先ずは下枝を切って予想外の事態の予防。

下枝を切ったカラマツ

真ん中の部分を切ったら梯子にぶつかった。勿論そうならないように落としたしその通り落ちたんだけど弾んで梯子にドンッ。切った木は予想外の倒れ方をするので何時も慎重にやってるんだけど上手く行かないことがたまに起きる。

何でこうなるの?

切り株を見ると年輪の幅が1cm以上もある。1年で直径が2cm以上太くなる計算だけど成長は思ってたよりもずっと早かった。

山で方角が分からなくなった時、切り株を見つけたらその年輪を見れば分かる。年輪の幅が広い方が南だ、なんてのを小学生か中学生の頃には聞いていた。しかしこんなのは全くの出鱈目。でもこういうなるほどと思ってしまう嘘は質が悪い。でも言った人も嘘ついた気持ちなんて全く無かったんだろうな。ただ確かめてないってのがいけない。

北側と東側の年輪の間隔が広い

ヨメはザックの中にピンチバックを常に入れている。もしものための道具などが入っていてその中の1つが方位磁石である。それを借りてカラマツの切り株の上に置いてみた。ところが明らかに針の向きが変。そこで親父の数少ない遺品の1つである磁石を探し出して並べてみた。

何故ヨメの磁石の磁針が変な方を向いてたかというと切り株の面が少し傾いていたからだった。でも磁石を載せるまで傾いてるとは思ってなかった。そこそこ平らなのである。そこでほんの少しだけ傾けて両者を比べてみた。

ヨメのは磁針が液体の中。俺のは磁針ではなく磁針が入ってるケースが水の中で浮いている。どちらも磁針を液体の中に入れれば正しい方角を指すという願いは同じ。でも性能は月とスッピン、じゃなかった月とスッポン。俺のは少しくらい傾けても全く問題無かった。伊達に分厚くて重たいわけではなかったのだ。

下の磁針の向きは正しい

ヨメの磁石では山で焦っていたら大きな間違いを起こしそう。これじゃぁ液体なんて使わないもっと簡単な構造の方がずっとマシじゃないのかな。なのでこれをピンチバッグに入れるのはちょっとねって感じだ。如何にも山で地図を見ながら使う時に便利そうなんだけどこんな重大な欠陥があったなんて夢にも思わなかった。

生の木は柔らかいので割るのはけっこう厄介だ。斧を振り下ろしても刃がめり込んで割れないわ抜けないわになっちゃう。そこで楔を使う。ハンマーで何度か叩けばどんな太い丸太でも長い丸太でも割ることが出来る。といっても経験では太さは60~70cm、長さだと2mくらいが最太もしくは最長。

生の丸太は楔がこんなに食い込んでも割れない

生木はジューシーなので楔を打ち込むと樹液が吹き出してくる。

生木はジューシーなのである

切り株の年輪をチェック。今回切った松の年輪の間隔は北側の方が明らかに広かった。南側に日を遮る木があるかというとそれほどでもない。一番開けてるのは西で次は南、東で高い木は北が一番迫っている。こういう切り株を見るたびに山で道に迷ったら切り株を見れば方角が分かる。何故なら南側の年輪の幅が広いからと一体何処の誰が言いだしたのだと思う。講談師では無さそう。

年輪の間隔は北側の方が広い

生木はジューシーなので楔を打ち込むと樹液が吹き出してくる。

切り株の年輪をチェック。今回切った松の年輪の間隔は北側の方が明らかに広かった。南側に日を遮る木があるかというとそれほどでもない。一番開けてるのは西で次は南、東で高い木は北が一番迫っている。こういう切り株を見るたびに山で道に迷ったら切り株を見れば方角が分かる。何故なら南側の年輪の幅が広いからと一体何処の誰が言いだしたのだと思う。講談師では無さそう。