立ち飲みラリーの進展で、舞台は郊外に移っている。起点の神田から、東京メトロ東西線は現在、西船橋。JR京浜東北線の北行は浦和。山手線は渋谷だが、東京駅周辺は最近完全にノーマークだった。

灯台下暗し。

久しぶりに中央区界隈を調べると、知らない立ち飲み屋がたくさんあった。中央区は鉄道網がびっしりと張られているが、実は駅と駅の間のスポットがエアポケットのようであり盲点になることもある。

「立飲み処 丹羽」も日本橋と人形町の間にあって、実は今まで発見できなかった店のひとつだ。そういえば、以前「立飲み1・2・3」に行った帰り、見知らぬ立ち飲みを見つけた。その店、今も行けていないが、ちょっと歩くだけで新しい立ち飲みを見つけることができる。まだまだ東京は広いなと思わざるを得ない。

その「丹羽」という店。外観は一見すると、通常の酒場の呈さである。江戸橋の東側、三叉路。その分かれ目の真ん中に構える立地は申し分ない。随分高い固定資産税を払っているのではないかと心配だ。元々、座りの酒場だったのだろう。それを現代ニーズに照らし合わせて立ち飲みにしたのだろうか。だって、内観の厨房もかなり立派なものである。

店に入ると、案の定広い。20坪はありそうだ。やはり、はじめから立ち飲みを想定していたわけではあるまい。

店の奥では、数人のサラリーマンが大きな声で仲間の悪口を言い合っている。彼らは皆、椅子に座っていた。一瞬、転びかと思ったが、店の手前側のテーブルには椅子がなく、ボクはそこに陣取った。

やがて、店のお母さんが出て来て、こう言った。

「椅子もありますよ」。

ボクは丁重に断った。

最近、椅子を用意する立ち飲みが増えた。それだけ椅子のニーズが高いということだが、何故立ち飲みという業態が出てきたかを考えると、この「丹羽」はやはり不思議な店だった。スペースは充分あるし、ましてや回転を早める必要はない。立ち飲みである必然性がないのだ。お店のお母さんも、立ち飲み的ではなかったし、どちらかと言えば、割烹的なたたずまいと言えた。だから、余計にこの店が気になった。

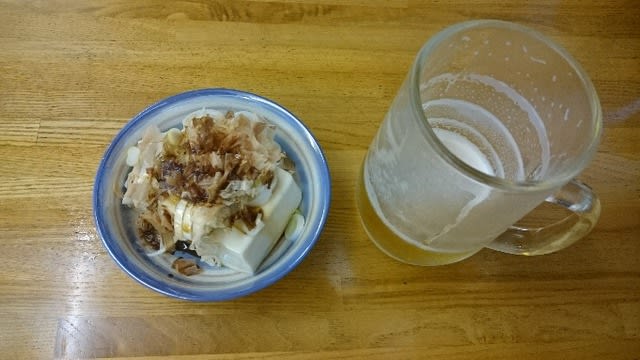

「生ビール」と「冷奴」をオーダーした。

メニューは店内の壁に無造作に貼られている。全て手書き。

厳密な値段は失念したが、ビールも奴も立ち飲み価格ではなかった。やはり、地価が違うし、酒場としての出発点も違うからだろう。こんな一等地に、この広いスペースで立ち飲みがあるのは、ある意味奇跡である。

メニューは揚げ物が中心。ホッピーはなく、酒は日本酒が中心だ。江戸っ子はホッピーなぞ飲まないのだろう。

ボクは、生ビールをおかわりし、「ハムカツ」を頼んだ。

今一つ、気分が高揚してこないのは、何故だろう。人気のなさからだろうか。それとも、メニューが価格も含めて魅力的ではないからだろうか。

ともかく、消化不良にも似た気持ちで、ボクはお勘定した。なんか、釈然としない気持ちで、家路についたのだった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます