---金箔の光の中に常春の 花喰鳥は永遠に囚はれ---

(花鳥図雛屏風 幕末 探神院蔵)

西洋ではミューズの楽園、東洋には楽土や仙境の伝説がある。

そう言った理想郷の話は世界中に広く知られているが、我々の現実世界は何百年たっても理想には程遠い。

では実現不可能かと言えばそんな事は無い。

我が国では修学院離宮や詩仙堂、西行庵や庶家の茶室など個人の理想郷を築いた例は沢山ある。

個人でも100%までは行かないが、70%の楽園は出来る。

花や鳥などの自然が残る地に、暑さ寒さを凌げる程の草庵と数人の文化芸術を愛する友人。

それだけで良いのだから、誰にでも不可能では無いだろう。

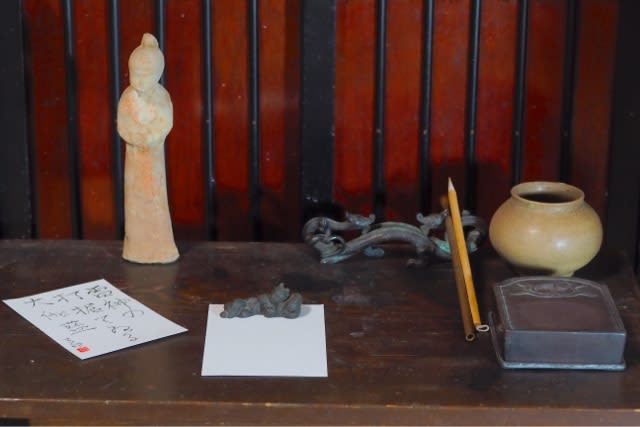

花鳥と戯れ芸術の神々と語らう、そんなファンタジックな生活が実現する。(前出 美神の祭壇 参照)

(探神院の鵯)

---鶯の誘ふ廃墟の庭の奥 香り溶け合ふ紅白の花---

この稿で繰り返し勧めているのは離俗の楽しみ方だ。

自然の四季を楽しみ、種々の文化芸術を楽しむ精神性の高い生活だ。

朝のお茶、好きな音楽、窓の梅に可愛い鳥が来て、ちょっと良い詩句が浮かぶ。

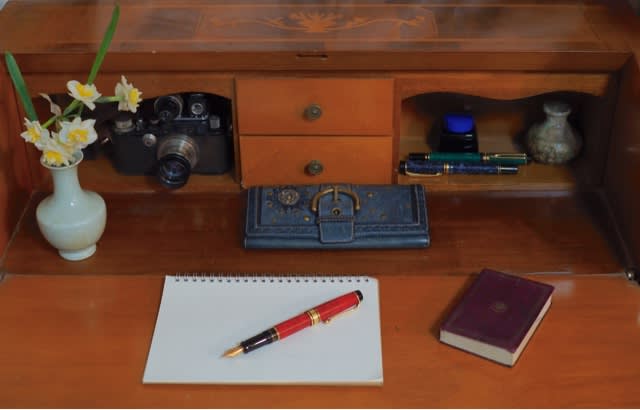

衣通姫に挨拶し画帳とカメラを持って散歩に出れば、小川を散り椿が流れ、参道を巫女さんが掃いている。

これだけでもミューズの楽園や仙境に少しは近いのではないか。

70%の楽園なら誰にでも手の届く所にある。

要は自分自身が楽園の住人に相応わしいかどうかだ。

ミューズも衣通姫も出来の良い詩句歌を捧げれば居住許可をくれるだろう。

皆の健闘を祈る。

(花喰鳥 麻紙 岩絵具 甲士三郎)

©️甲士三郎

(花鳥図雛屏風 幕末 探神院蔵)

西洋ではミューズの楽園、東洋には楽土や仙境の伝説がある。

そう言った理想郷の話は世界中に広く知られているが、我々の現実世界は何百年たっても理想には程遠い。

では実現不可能かと言えばそんな事は無い。

我が国では修学院離宮や詩仙堂、西行庵や庶家の茶室など個人の理想郷を築いた例は沢山ある。

個人でも100%までは行かないが、70%の楽園は出来る。

花や鳥などの自然が残る地に、暑さ寒さを凌げる程の草庵と数人の文化芸術を愛する友人。

それだけで良いのだから、誰にでも不可能では無いだろう。

花鳥と戯れ芸術の神々と語らう、そんなファンタジックな生活が実現する。(前出 美神の祭壇 参照)

(探神院の鵯)

---鶯の誘ふ廃墟の庭の奥 香り溶け合ふ紅白の花---

この稿で繰り返し勧めているのは離俗の楽しみ方だ。

自然の四季を楽しみ、種々の文化芸術を楽しむ精神性の高い生活だ。

朝のお茶、好きな音楽、窓の梅に可愛い鳥が来て、ちょっと良い詩句が浮かぶ。

衣通姫に挨拶し画帳とカメラを持って散歩に出れば、小川を散り椿が流れ、参道を巫女さんが掃いている。

これだけでもミューズの楽園や仙境に少しは近いのではないか。

70%の楽園なら誰にでも手の届く所にある。

要は自分自身が楽園の住人に相応わしいかどうかだ。

ミューズも衣通姫も出来の良い詩句歌を捧げれば居住許可をくれるだろう。

皆の健闘を祈る。

(花喰鳥 麻紙 岩絵具 甲士三郎)

©️甲士三郎