昔の武家では領地の収穫祭は重要な行事だった。

我家では毎年江戸時代の収穫図屏風を飾っていたが、屏風は置き場所や出し入れに手間が掛かるのが難点でさっと飾れない。

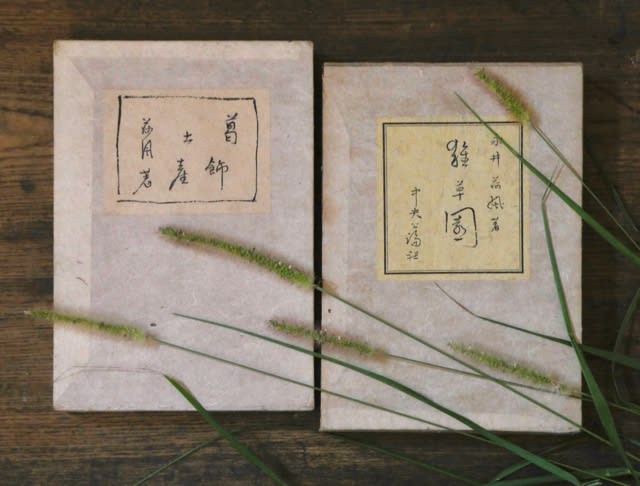

私も歳を取るにつれ床飾も手軽な色紙や掛軸で済ますようになってしまった。

色紙や掛軸は何といっても安く入手出来るし、収納にも場所を取られないのが良い。

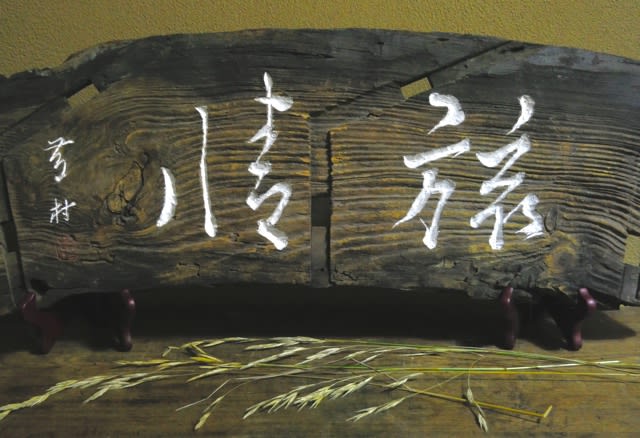

(案山子図 寺崎広業 明治時代)

和室や床の間のある家が激減した現代では掛軸の需要は少なく、古書画軸の価格はどんどん低下している。

洋間の板壁でも置き床などを工夫すればマッチするのだが、合成建材や安物の壁紙では如何ともし難い。

中国や東南アジアでは板の間に椅子テーブルで掛軸を飾るのが当たり前なので、その辺を参考にしても良い。

とにかく歴史ある一級の美術品が二束三文で打ち捨てられているのは悲しい事だが、お陰でこの隠者如きでも手が届く。

絵は寺崎広業筆の稲穂に案山子で、上に豊年の句讃がある。

どうやら即興の席画のようで、広業には珍しい草体の筆致に野趣があって楽しい絵だ。

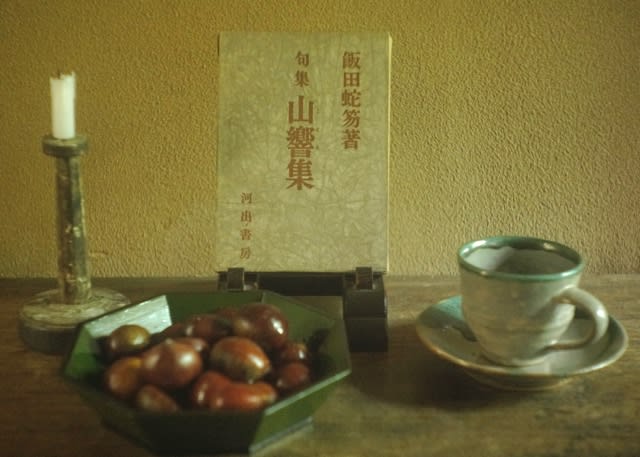

農村生活の句歌ならまず飯田蛇笏がお薦めだ。

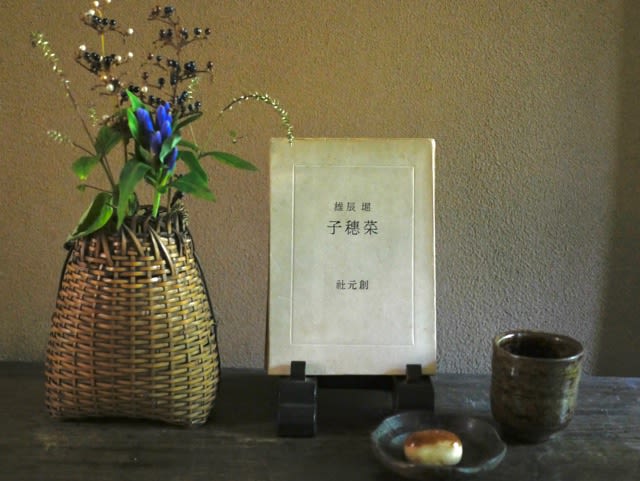

(山響集 初版 飯田蛇笏 益子珈琲碗 昭和初期)

菓子盆に乗せた栗が甲州の実りの秋を思わせて、蛇笏の世界に誘ってくれる。

以前蛇笏の山盧集を紹介したので、今回は彼の第3句集「山響集」だ。

相変わらず田園生活の美しさと山国の厳しい自然を格調高く詠んでいる。

鎌倉も3〜40年前はまだぽつぽつ農地が残っていて、田園の秋の風情が少しは楽しめたのだが………。

それでも栗や団栗の木は近所の山に入れば結構多くあり、栗鼠達の良い餌になっている。

明日29日の晩は隠者が毎年楽しみにして来た中秋の名月だ。

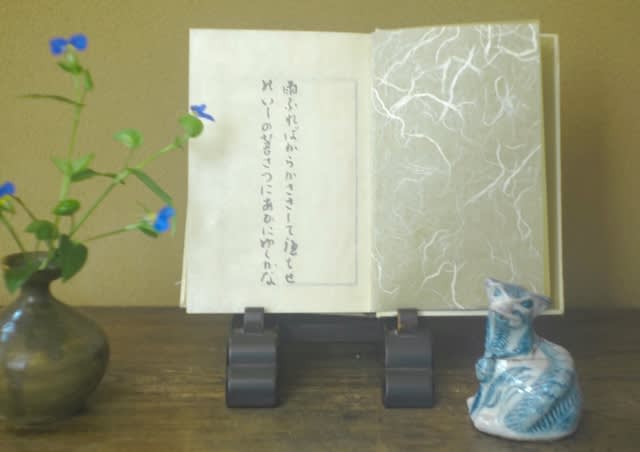

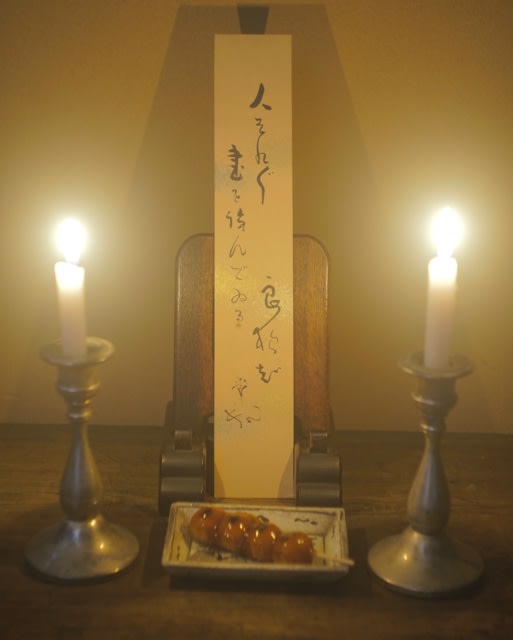

(直筆短冊 山口青邨 乾山長角皿 江戸時代)

「人それぞれ書を読んでゐる良夜かな」青邨

良夜は秋の月夜の事。

我が先先代の師、山口青邨の代表句だ。

予報では熱帯夜の中秋の月となりそうでうんざりだが、エアコンの窓外に古来と変わらず輝いている月と古句で楽しむとしよう。

気に入った句歌や書画を眺めていると、目の前の現実を越えて人生で最も良かった月夜を思い起こさせてくれる。

さらに青邨や虚子のような格のある書なら美術品としても十分鑑賞に耐える。

この調子だと今年は鎌倉の紅葉は正月にまで伸びるかも知れない。

あまり年寄りじみた事は言うまいと思っているが、気候と自然の草木だけは昔の方が遥かに良かった。

こんな日本にしてしまい、若い世代には心から申し訳なく思う。

©️甲士三郎