青葉冷えの続く今週は数冊の新体詩の古書が届き、この春の終りは1世紀前の新体詩の終焉を想う日々となった。

それまでは詩と言えば漢詩の事だった我が国に、明治中期から純粋な日本の詩形として出て来たのが新体詩だ。

代表作には土井晩翠の「荒城の月」や島崎藤村の「千曲川旅情の歌」などがある。

その頂点を極めたのが今や忘れ去られた大詩人、蒲原有明と薄田泣菫だった。

(有明詩集 初版 蒲原有明)

以前「有明集」を3冊揃えた話をしたが、こちらは持ち歩きに適した彼の全詩集だ。

晩春の花野の中でこの格調高い調べに浸れば、いつしか己れも高雅な詩中の世界へ移転していよう。

有明達が美しい古語を駆使しあまりにも完成された韻律を作ってしまったので、新体詩では後に続く者が出難かったとも言える。

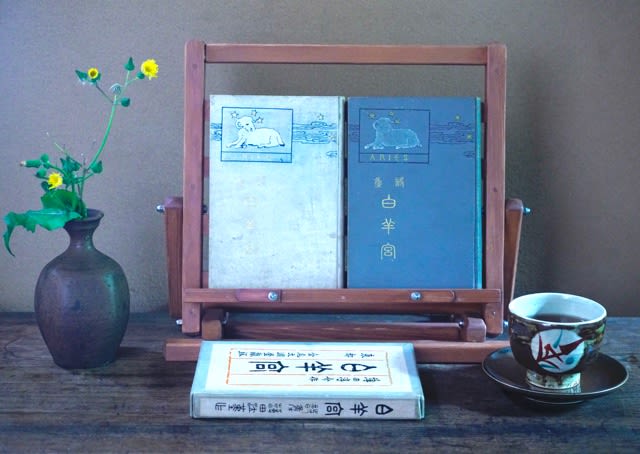

薄田泣菫の名作「白羊宮」も目出度く3冊揃った。

(白羊宮 初版 色違い版と函 薄田泣菫)

「白羊宮」は最初から色違いの二種が出版されていて、今ではグレーの方はかなり入手困難だ。

この中の「望郷の歌」こそは、隠者の知る限り最も美しい夢幻の故園だ。

誰の心にもあるようなまほろばの四季の光景を、誰一人成し得ぬほど美しい詞で歌っている。

隠者はこの詩で気韻生動とはこう言う物かと実感させられた。

象徴主義の詩のような難解さは何処にも無いものの、古語雅語による韻文は並の現代人には気高すぎて理解し難いかも知れない。

こちらも同時代の河井酔茗の新体詩と韻文で、御婦人向けに出された絹張り金字装丁の豪華な詩集。

(玉蟲 初版 河井酔茗)

「玉蟲」は明治の教育制度が行き渡り女性の識字率が急激に高まった時代の、更にはまだ読者層が知識階級から一般大衆に移る前の最高級品だった。

この美麗なる装丁と酔茗詩の流麗なる調べは、自ずと明治の読書人達の美意識の高さを物語っていよう。

その後の大正〜昭和初期は文化の大衆化により口語自由詩が主流となり、品位ある文語定形の新体詩は衰退して行った。

褪春の古詩集に今にも散る寸前の芍薬を取り合わせ、しばし行く春の思索に耽るのが良かろう。

日本には短詩としては和歌俳句の文語定形詩があるが、漢詩西洋詩の長さに匹敵する定形詩としては新体詩が最も適していたと思う。

春の名残にこうした新体詩黄金期の聖遺物を手に取っていると、古来より美しきものみな滅びゆく定めとは知りつつ、美しく気高きものを愛する人々さえ減り行く現代を無念に思う。

©️甲士三郎