花の名残に浸る間も無く今週の鎌倉は若葉青葉の時となってしまった。

この矢の如く過ぎ行く春の日々は、しばらく仕上げは後回しにしてでも句歌量産に勤しむべきだろう。

我家からは何処へ出るにも、この鎌倉宮の楓の前を通る。

ーーー翔ぶ鳥のひとつ鳴き捨て若葉雨ーーー

楓の若葉は葉先の赤みが残るうちが最も美しい。

2〜3日で色が変わって行くのでうかうか出来ないのだ。

目立たないがごく小さな赤い花が咲き、雨の後は樹下に沢山散っている。

そしてひと雨降る毎に急速に緑が濃くなって行く。

野辺では踊子草が終わり紫豆の花が絡み合いながら群れ咲いている。

ーーー小さくば世に満ち易く豆の花ーーー

木像は明時代の小さな神仙像。

古の仙人達ならきっとこんな春野で、花と同じ背丈になって遊んでいたに違いない。

日本の仙人は年寄りばかりの印象が強いが中国では若い仙人もいるし、天女の事を仙娘とも言っていた。

また日本でも平安時代では歌仙の業平や小町は美男美女の代表格だ。

次の日は曇り気味で所々にまだ残花も見えるものの、青葉隠れにひっそりと咲いている。

ーーー学舎(まなびや)は青葉の冷えに静まれりーーー

青葉冷えといえば入学時やクラス変えがある度に、級友達となかなか馴染めなかった我が学生時代を思い出す。

若かりし頃にまだ話相手も出来ない教室の窓から見た、世界の色が中春の暖かな若葉色から青味を帯びた寒色に変わり行くのが、私の青葉の最初の印象だった。

ーーー余花なれば春の名残の雨の中 蘂を濡らさず俯くばかりーーー

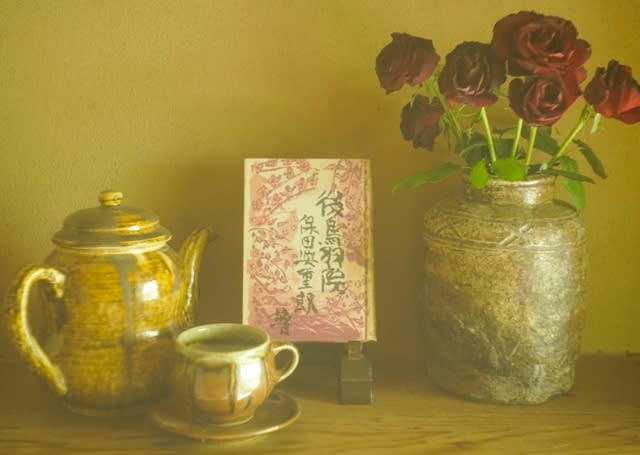

その春の名残にと我が古机に飾った短冊。

(和歌短冊 三島由紀夫)

「散るをいとふ世にも人にもさきがけて 散るこそ花と吹く小夜嵐」

三島由紀夫の辞世の歌で「益荒男の〜」の秋の歌と2首ひと組で近親者に配られた物だ。

己れ亡き後の春にはこの短冊を飾って欲しいと書き遺された物だろう。

辞世の歌は有情有心体こそふさわしい。

先週触れた日本浪漫派以降の戦後の俳句短歌は浪漫や抒情を否定し無心体へと進んだ。

しかし例えば「惜春」や「春愁」と言う季題で無心の句歌を作るのは馬鹿げている。

西行も芭蕉も虚子も結局は有心体だった事を考えれば、そろそろ世間も20世紀の流行だった物質主義にも飽きて普通の句歌に戻る気がする。。

ーーー春惜しむ花と光の溶け合ひて 水鏡して流れてをりぬーーー

©️甲士三郎