詩画に没頭する時も家事の時にも、いつも音楽と共にあるのは幸いだ。

日々の暮しのBGMの選曲は毎年何十回も聴きそれが何十年も続くのだから、千回聴いても飽きない独自の名曲名演奏を選びたい。

ヴォーカル曲ならまた違うのだが、器楽曲は誰もが知っているような有名なメロディーよりあまり知られていない曲の方が飽きが来ない。

ロマン派にはそんな佳曲が沢山埋もれている。

中でもスクリャービンは今世紀になりようやく復活した知られざるロマン派の大作曲家で飽きの来ないピアノ曲の宝庫だし、ヴァイオリンでは英国ロマン派エルガーの有名では無い小曲の数々も味わい深い。

ワーグナーやドイツ古典派の大曲は式典や大イベントのBGMには良いが、日常の時の流れに溶け込み人生を共に過ごすにはロマン派音楽だ。

ショパン、ラフマニノフ、リストらは今更私が語るべき事も無いが、作曲家兼ピアニストとしてバッハやショパン、スクリャービンの後を託せるのは20世紀後期ではキース・ジャレットしか居ない。

彼の「ステアケース」は今聴き返せば正にロマン派が復活したかのような歴史的名作だろう。

世評も高い「ケルンコンサート」は我がフェイバリットアルバムではあるものの、残念ながら拍手の音が毎曲末に2分近くも入っていてBGMには向かないのだ。

以前紹介した彼の晩年の静謐な演奏も宗教的深遠さがあり、20世紀前半に前衛音楽に押されて消えて行ったロマン派の唯一人の継承者とも言えよう。

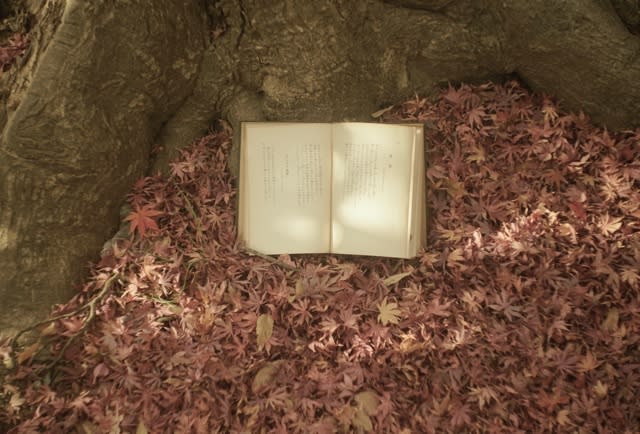

音楽と気に入った詩集を持てば、谷戸の小径を散歩するだけで離俗浄界の気分になれる。

(有明詩集 初版)

まだ色を残す落葉の中に水仙が咲いてしまう鎌倉の冬の音楽は、静謐な美しさを感じさせる曲を選びたい。

冬麗の今日の散歩には英国のヴォーン・ウィリアムズの荘厳なる「タリスの幻想曲」にしよう。

同じ英国ではエルガーの「エニグマ」のチェロアレンジもこの時期に良い。

エルガーには「ストリングス セレナーデ」など知られざる弦楽の佳作が多くあり、私はブルッフとウィリアムズに次ぐロマン派弦楽の巨匠だと思っている。

写真の「有明詩集」にはここにしか無い彼の英国浪漫派詩の名訳の数々が載っていて貴重な本だ。

そのロセッティの翻訳は日本の訳詩史上最も美しい韻律と断言しよう。

冬籠りの長い時間にも良き古書と古楽があれば豊かな気分で深く静かな思索に浸れるだろう。

そんな幻冬の夜には古人達の至った寂寞の境地にも近付ける気がする。

ーーー木の虚(うろ)に眠る深紅の落葉かなーーー

©️甲士三郎