書店を覗くと毎月のようにコーヒー特集の雑誌が出ているが、美味しい入れ方とか何処のカフェが良いとかに終始していて高雅さには至るべくもない。

大衆向けの雑誌ではそれも仕方ない事なので、この隠者が毎日の珈琲をもう少し知的に美的に深め、古の茶の湯ほどではなくとも些かは様式化してみたい。

まずは清浄な場を設える事だ。

せめて卓上盆上だけでも脱俗の聖域を設るべきだろう。

(竪琴のサッフォー 銅版画 ギュスターブモロー 19世紀)

このモローの詩神の絵は世俗から逃れてのコーヒータイムには打って付けだと思う。

小さな額とイーゼルも19世紀に拘って、探すのには結構苦労した。

肝心なのは安息のひと時を、少しでも聖なる物に近付ける事だ。

コーヒーの味は各々の好みで良かろうし、淹れ方もそれぞれの流儀を尊重するが、器は一生の一碗を探して世界を彷徨すべきだろう。

写真のカップ&ソーサーは現代の若手作家の物だが、刷毛目粉引の焦げと貫入の染みがよく馴染んで古格がある。

一般的には洋物より日本の物の方が身近で入手し易いだろう。

(梟図 油彩 棟方志功筆 古美濃花入 絵唐津菓子皿 古唐津茶碗 江戸時代)

一番簡単なのは伝統の床飾りに習い、卓上に花を活け書画を飾るのが良い。

写真は隠者流の和洋折衷様式で油絵を掛け抹茶碗を使った。

古唐津の塩笥茶碗は手に持った感触が掌中の玉と言った趣きで、私の珈琲用の茶碗では一番使用頻度が高い。

額の志功は画より詩書の方が人気が出て来て、句歌画讃なら昭和を代表する格がある。

賢者の象徴である梟の「萬里無片雲」と掌中の玉たる古碗で、果てしない蒼穹を飛翔する気分になれる。

短時間で最も簡易な楽しみ方なら、珈琲と音楽と詩集だ。

現代の読み物や単なる情報なら液晶画面でも良いが、歴史的名作をしみじみ味わうなら古書や初版本などの当時の遺物には到底敵わない。

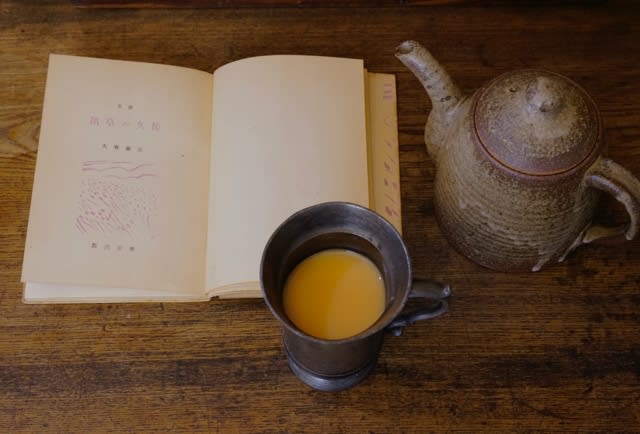

(佐久の草笛 初版 佐藤春夫 ピューターマグ イギリスアンティーク)

この詩集は佐藤春夫が戦時中疎開先の佐久で書いた物で、今の疫病禍の自重引き篭り生活と重なる逼塞の想いがある。

貧者の銀と言われるピューターのマグカップは疎開隠棲に相応わしく、古色がついた19世紀の物はピカピカの金銀よりよほど隠者好みだ。

古いリヒテルのピアノ曲でも聴きながら、しばしの時を夢幻世界に過ごそう。

毎度同じ言い方になるが茶や珈琲を飲みながらぱらぱら眺めるには詩歌の書が最適だ。

句集歌集などは今と同季節の句歌が必ずあるので作品世界に入り易い。

あるいは古書は無くとも気に入りの詩句一節でも誦じたり、作れる人は一句一首でも詠むなら至福の茶時を過ごせよう。

©️甲士三郎