先週に続きこの先の猛暑時に籠って読む古書を見繕っている。

介護の合間の細切れの時間でも読めるものが好ましく、結局は詩歌の書が私には適しているようだ。

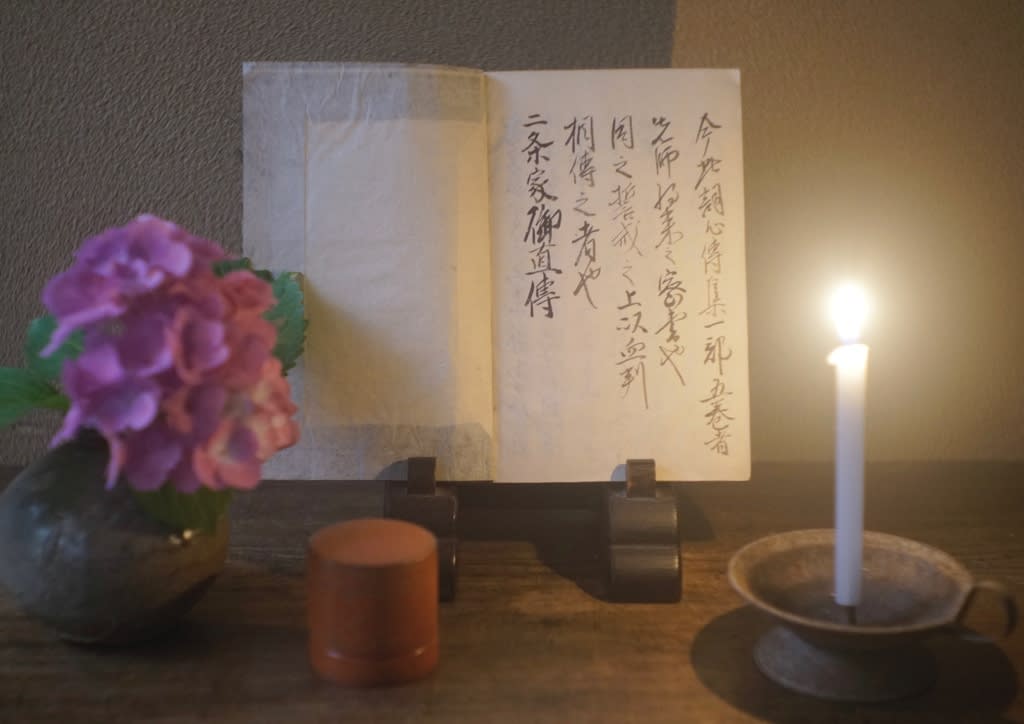

そしてついにこの春から取り組んでいる歌学書の掉尾を飾る一冊が手に入った。

この二条流奥義の「五儀六體」は江戸初期に手書きで伝授された物で、巻尾には誓戒血判の上相伝と仰々しく書かれている。

これさえあれば私も堂々と二条流伝承者を名乗れる。

二条の和歌の特徴と言っても特別な物は無く、当時としては定家以来の標準的な指導書だったようだ。

要するに王道とか定番の内容だ。

ただその中にも「詠題を深く心にとどめよ」など、啓示に富んだ言葉がある。

その二条流の教科書とされて来たのがこの「草庵集」だ。

二条流に限らずこの頓阿の「草庵集」は中世から江戸時代まで、広く和歌初学の手本となって来た。

和歌を読む方は古今集から、詠む方は草庵集から勉強する事が基本だった。

また草庵集には後に本居宣長が解説を付けた書もあり、私はそちらの方が気に入っている。

二条流と草庵集は当時の和歌入門書としては最も洗練された物だろう。

もう一つは古今伝授で有名な細川幽斎の歌論書。

この江戸初期に出版された耳底記は古今伝授そのものとは違うが、幽斎の和歌に対する想いはこちらの方がよく伝わって来る。

古今伝授は江戸中期には半ば公開され、その内容は歌塾師範のための古今集解釈の指導書で、歌道の秘伝極意のような物では無い事が知れ渡っていた。

私には二条流などの中世歌論書や口伝の方が余程有難味がある気がする。

相伝を受けた以上、日々歌を詠まなくてはならない。

大雨だった今日の一首。

ーーー天地の境も分かぬ五月雨に 七色烟る紫陽花の谷戸ーーー

二条流と言うより京極流の叙景が強く出てしまったか。

この隠者にとって中世歌学書はヨーロッパのグリモワール(魔導書)のように不思議な魅力に満ちている。

©️甲士三郎