私はずっと室生犀星は詩人だと思っていたが、今では小説家としての名の方が知られているようだ。

詩は結局初期に出た「ふるさとは遠きにありて思ふもの〜」が今生の最高傑作となってしまった。

世俗的には大成功した「愛の詩集」「第二愛の詩集」も、盟友の萩原朔太郎選による「室生犀星詩集」では無残に切って捨てられている。

私が最近集めている随筆の方では戦前の名随筆と言われた「庭を造る人」がある。

岸田劉生の装丁によって猟書家達の評価も高い。

(庭を造る人 初版 室生犀星 織部湯呑 讃岐彫合子 明治〜大正時代)

茶庭や文人趣味の庭は古人達歴代の情熱により日本美の象徴にまで高められた物で、犀星もそれを良く理解し深い美への憧憬心溢れる名著だろう。

彼の理想の庭を造るための試算まで載っていて、竹500本石300個など今に換算すると数千万円にのぼり諦めたようだ。

中でも蹲には相当なこだわりを持って書いているが、満足いく物が手に入ったかどうかは不明だ。

信州に犀星の旧居が移築されて残っていて、その庭は狭く簡素ながら趣味は良い。

そこに暮しつつ更に彼が夢見ていた庭は、心底美しい浄界だったろう。

残念ながら彼の本書以外の随筆集は各種雑誌に書き散らしたいかにも埋草の寄せ集めで頂けない。

室生犀星自身が詩より真剣に取り組んだと言っているのが俳句だ。

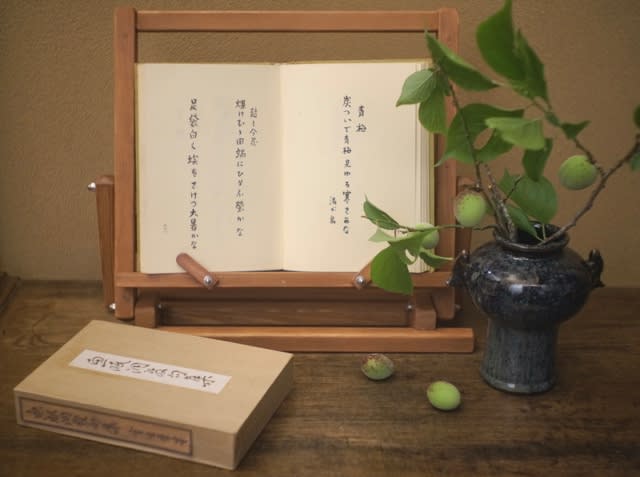

(遠野集 魚眠洞発句集 共に初版 室生犀星 海鼠釉双耳花入 清朝時代)

最初の句集「魚眠洞発句集」と生涯の自選句を自筆墨書した「遠野集」を読むと、詩より幽遠と語った自負が窺われるクオリティーの高さだ。

写真の開いた頁には当期の青梅の句と、親しい句友だった芥川龍之介への追悼句が見える。

我が荒庭にも谷戸にもすでに鎌倉名物の紫陽花が咲き出している。

梅雨の到来は例年より早いようだ。

ーーー紫陽花の古都の数多(あまた)の水鏡ーーー

魚眠洞(犀星の俳号)の俳句への情熱に敬意を表し、この隠者も句(旧作)を和しておこう。

室生犀星の句集はどれも技術的完成度が高く、ほかの文士達の遊俳とは別の視点で読むべきだろう。

彼の詩に関してはいずれまた別稿で語りたい。

©️甲士三郎