新大阪を出発しました。これから広島に向かいます。広島に着くと路線バスに乗り換えたり、平和公園についてからも次のプログラムに向けてどんどん動きます。移動にエネルギーが必要ですが、子どもたちは気合いじゅうぶんです!

新大阪を出発しました。これから広島に向かいます。広島に着くと路線バスに乗り換えたり、平和公園についてからも次のプログラムに向けてどんどん動きます。移動にエネルギーが必要ですが、子どもたちは気合いじゅうぶんです!

5月28日(火曜日)6年生が修学旅行に出発しました。

出発式では、みんなで楽しい思い出を作るために、旅の目標を確認しました

早朝から、保護者の皆さまにお見送りに来ていただきました。いつもありがとうございます。今から貸切バスで新大阪駅に向かい、新幹線で広島に向けて出発します。それでは行ってきます!

5月22日(水)6-ろ 、5月23日(木)6-いで調理実習を行いました。

にんじんを「短冊切り」にする人、ピーマンを「細切り」にする人、たまねぎを「薄切り」にする人、フライパンで炒める人など、各グループで役割分担をし、協力して活動している姿が見られました。

最後はしっかり味わいながら食べました。ふりかえりをしました。

2024.4.19 6年生 算数

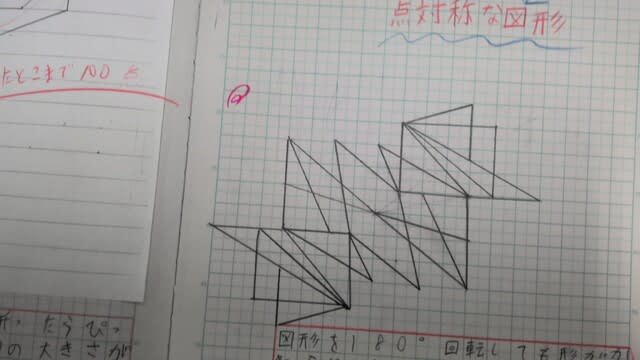

6年生算数、最初の学習は対称な図形です。左右対称に見える図形の決まりや、作図方法を見つけ出していきます。

子どもたちは、お互いに半分だけ図形をかいた紙を隣の子に渡し、続きを仕上げて線対称な図形(左右対称)をつくります。

「これ解ける?」「うわ、めっちゃ難しくしてるやん」「これであってるやんな」と問題を解く側は必死に線対称な図形をかいていました。

「問題を出した側は、責任をもって〇付けしてあげないといけないよ」というと、「あ…しまった」「やりすぎた」と出題者側も必死に〇付けしています。

「こうやって、半分に折って、すかして、はみ出てなかったら〇できるよね」と対称の軸を意識し、対応する辺に目をむけた発言も

でてきました。

みんなこうして、お互いに話し合いながら、線対称な図形の性質を見つけていくことができました。

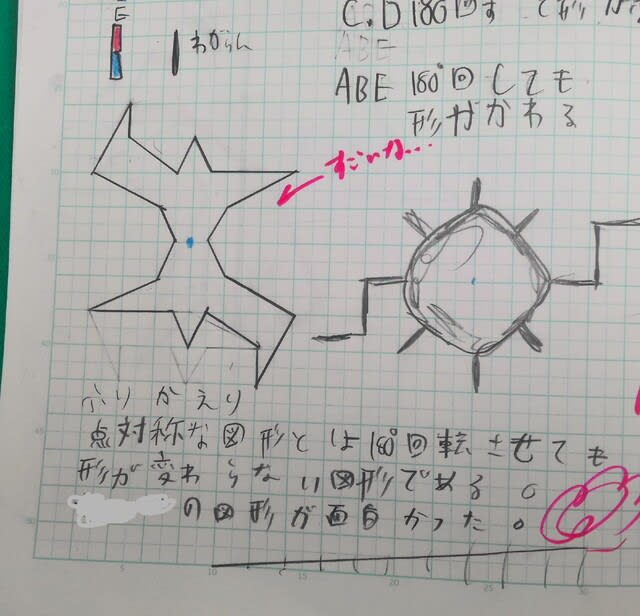

次は点対称な図形に挑戦中です。

線対称と比べると、イメージしてかくのが少し難しそうな印象です。

「回転したら重なるでしょ…」と

何やら、時間割を見つめている子、社会の教科書をひろげている子が…

「あ、あった!」地図記号や、文字などをヒントに考えている子がいました。日常を点対称な図形の視点で見つめた良い発想です。

ノートを集めると、何人かの子が、なかなかな図形をかいていました。

はてして、これは点対称な図形なのでしょうか。

子どもたちがどうやって、点対称な図形を正確に、証明していくのか、続きの授業が楽しみです。

2024.4.22 高学年の姿

2024.4.22 高学年の姿

新年度がスタートして2週間が経ちました。子どもたちは、はじめの緊張感がほぐれ、それぞれのクラスカラーを出していく準備ができている様子です。

さて、北小学校の今年度の学校教育目標は「ゆめ・なかま・いのちを育み、未来を拓く」です。北小学校で長年続いている目標でもあります。

この学校教育目標は、どんな子どもたちの姿を描いているのでしょうか。子どもたちの中でも先輩になる5・6年生の姿は、やはりお手本になるものです。

例えば6年生の教室。ランドセルの直し方から、教室の使い方への気持ちが伝わってきます。まずは持ち物を大切にするところからですね。以前のブログでもお伝えしましたが、校長先生は入学式の時に「物の命も大切にしてくださいね。」と1年生にお話ししました。6年生のように、自分のもの、みんなの教室を大切にしていくと、きっと友だちも大切にできる心が育っていくと思います。

6年生のみなさんには、この状態を継続する力を伸ばしていってほしいなと感じています。

5年生です。5年生では学年開きの際にみんなの夢や目標について書く時間がありました。それぞれに自由に書いていきます。5年生は、4年生のときに夢を語る授業があったためか、書いていることも具体的です。

「なに書いたの?」「〇〇だよ!」「それいいねぇ」といったやり取りがあちらこちらから聞えていました。

あるところでは、

「テニスで、〇〇ができるようになりたいんだけど、僕にはまだ早いかな…。」

「ううん、できると思うで」

「目標やねんから、一緒に高いの書こうや」

「うん、書き直すわ」

こんなやり取りが。

早速胸が熱くなりますね。これこそ「ゆめ・なかま・いのちを育み、未来を拓く」につながる子どもたちの姿だと思います。

今年度もそんな北小の子どもたちがたくさん増える予感のする出来事です。

高学年のみなさん、先生たちはとっても期待しています!よろしくおねがいしますね!

3月8日(金)の午後から、卒業制作を行いました。

昨年度の6年生が遊具のペンキをきれいに塗り直してくれたことを受けて、今年度も遊具のペンキ塗りをしよう!ということになり、「鉄棒」「逆上がり台」「のぼり棒」の3つの遊具のペンキ塗りをしました。

どのような色にするのか。デザイン案から子どもたちに考えてもらい、

鉄棒…ポッキーをモチーフにしたデザイン

逆上がり台…ピアノをモチーフにしたデザイン

のぼり棒…虹色をグラデーションで表現したデザイン

に決定しました。

筆と絵具を使って着色するのは、小学校生活でたくさん経験したことですが、刷毛とペンキを使っての着色は初めて、という人もたくさんいました。しかし、さすが6年生。みんなすぐにコツをつかみ、丁寧にムラなく塗ろうと励んでいました。

自分の担当場所の作業が終わっても、「先生、他に手伝うところはないですか?」とたくさんの人が聞きに来て、積極的に足りないところを補おうとしている姿が光っていました。

風にあおられたり、刷毛の先から零れ落ちたり。いろんな原因でペンキが飛び、着ていたレインコートだけでなく、顔や髪、ズボンまでもキャンバスになっている人もたくさんいました。

しかし、子どもたちの顔は笑顔満点。なかなかできない体験に、みんなで笑い合いながら楽しく活動を続けました。

卒業制作で塗ったペンキは、この先長い時間残り続けます。6年生が北小学校で過ごしてきた時間や思い出もまた、私たちの心に長い時間残り続けます。あと1週間で卒業する6年生が、いつかまた再び北小学校を訪れたとき、この卒業制作を目にして楽しい日々を思い出してくれれば、幸いです。

2月26日(月)、6年生がお別れ遠足で「姫路セントラルパーク」に行ってきました。

子どもたちは、朝からとてもうれしそうで、同じグループの仲間とどのように園内を回るか相談している姿もありました。

はじめは、ドライブサファリ、次にウォーキングサファリを楽しみました。間近に見るライオンやチーター、トラなどの肉食動物の姿に興奮し、キリンやシマウマなどの草食動物の、一心に餌を食べる姿に癒されているようでした。

昼食後は、遊園地で思う存分、アトラクションを楽しんでいました。一人ひとりにとって、楽しい思い出になるよう、互いに譲り合ったり、気持ちを聞き合ったりしながら、どのグループも終始笑顔で過ごすことができていました。

また一つ、子どもたちにとって北小での思い出の一ページが増えました。

保護者の皆様、朝早くからお弁当を用意していただき、ありがとうございました。

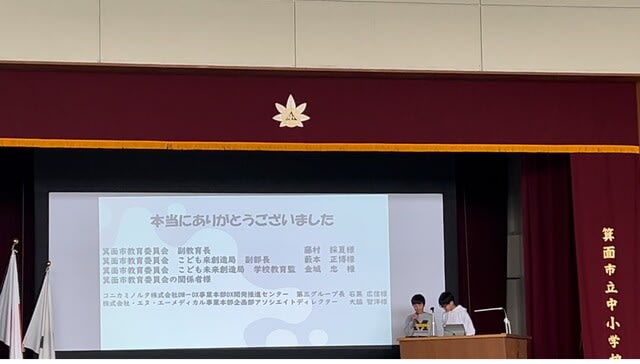

2月23日(金)、第二回箕面市プログラミング大会の二次審査が、中小学校の体育館で開催されました。

この大会は、箕面市の公立小学校の5.6年生と公立中学校の1年生が対象で、小中一貫教育の観点から9年間を見通した情報活用能力を育成するために開催されました。

本校からは、一次審査を通過した6年生の代表が出場してくれました。今年度のテーマは「Scratchを使って、箕面市の魅力を全国に伝える作品を作ろう!」で、自分たちが考える箕面市の魅力を調べ、Scratchを活用して作成した作品のプレゼンテーションを行いました。自分たちの作品をたくさんの人の前で説明をしてくれました。

結果は、惜しくも入賞は逃しましたが、作品の見てほしいところや工夫したところを伝えることができました。また、今回一次審査から参加してくれた北小学校の5,6年生のみなさんの分の思いを背負って、代表としてふさわしいプレゼンテーションでした。

2月22日(木)、6年生が待ちに待っていたお祝い給食の日でした。

栄養教諭の先生が、教室をきれいに飾り付けをしてくださり、調理員さんは朝早くからたくさんの種類のごちそうを作ってくださいました。

教室には、校長先生をはじめ6年生がお世話になった先生方にも来ていただき、みんなで一つの円を作っていただきました。6年生は、どのメニューもおいしそうに、よく味わって食べていました。

卒業まであと残りわずかですが、仲間との思い出を深めていってほしいです。

理科の授業で、プログラミングロボット「SPHERO BOLT」を使って授業を進めること4時限目。

子どもたちもかなり操作に慣れてきて、「ちゃんとAIMを合わせないと!」「ロールの方向をマイナスにしたら?」など、用語を使った会話も盛んになってきました。

最後の授業では、さまざまな場面を設定し、スフィロを使ってその課題を解決するという設定で、スフィロを思い通りに動かすアクティビティに挑戦しました。

設定した場面は、①消しゴムを拾う②一本橋を渡る③村上先生を倒す④地球の周りをまわる の4つです。

例えば②の場面では、一本橋を渡るだけなので、ただ一直線に進めればいい。というわけではありません。

球形のロボットなので、進むだけでもかなり左右にぶれてしまいます…

そこで、「少し前に進む」⇒「角度を調整する」⇒「また少し前に進む」⇒「角度を調整する」といった、安定性を高めるプログラムをすることでクリアに近づくことができました。

このように、トライ&エラーを繰り返し、試行錯誤をしながら成功する体験ができた児童が多くいました。い組にもろ組にも一人ずつ「全制覇プログラマー」が現れ、周りのクラスメイトから注目を浴びていました。

今回の授業で、これからの時代を担う子どもたちの新しい可能性として、全員がプログラミングに触れました。これを機に、プログラミングの世界に興味を持つことができたのなら幸いです。

試行錯誤の後。すごい情報量に目が回りそうです…。