騙し騙し使っていたTC ElectronicのオーディオインターフェイスStudio Konnekt48がいよいよダメな感じなのでメーカーに修理を依頼したところ、もうパーツが無くて修理不可との事。

新品購入してまだ5~6年だと言うのにもう修理不可なの?

販売終了品のドライバーも細々と更新はしてくれてるものの同じクラスの商品、後継機種等も造ってないし、今後TC Electronicでこの分野の発展も無さそうですね。

アサインの自由度や手元のトークバックなど便利で気に入っていたのですが、いよいよ見切りをつけて乗り換えなければなりません。

とにかくパソコン周辺機器はドライバーの開発を続けてくれるかが肝。

過去の製品への対応状況からそのメーカーの方針、方向性を読み取って選択します。

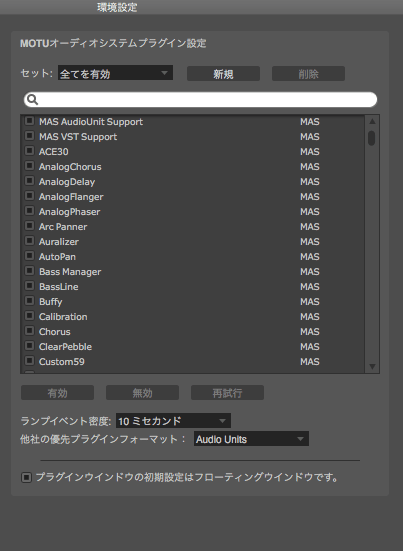

そういった部分のサポートがダントツなのはやっぱりMOTUなんですよね。

未だに15年も前にリリースされた初代828が最新のOSに対応してるのですからビックリです。

その初代828が手元にあり、多入力が必要とする場合はそれを使えるので、持ち出すことも多い自分はコンパクトなタイプを今回選択してみました。

そこでこのAudioExpressですが、コンパクトな機種と言えど15年前の製品に比べれば当然機能も音質も相当進化しております。

エフェクトこそ無いもののCueMixで自由にモニターアサインが出来て96kHz24bitにも対応、そしてライブ派には嬉しいFireWireバスパワー駆動。

自分も以前経験がありますが、MOTUのインターフェイスは電源が不安定だとトラブり安いのはよく聞く話。

電源の危ういライブ会場でもバスパワーなら心配いりません。

音質は伝統のMOTUサウンドで中域がふくよかな濃厚な出音です。

安価なインターフェイスによくあるガシャガシャした感じが無くとってもアダルト。

AD/DAも上級機種と同じものが採用されているそうです。

それにやはりインターフェイスを中心に造ってるメーカーだけあって廉価機種と言えど造りがしっかりしており、それはフォーンジャックをプラグに挿した感触からも解りますね。

安価な製品によくあるフニャんとした挿しごこちと違って、カクッとロックされる手ごたえがしっかりあります。

地味にこういう所大事です。

ライブに制作作業にこれから活躍して頂きましょう。

MOTUならきっと10年後でも使える事でしょうね。

(こんなメーカー他には無いw)