かつてKORGにはSG-1/SG-1D/NewSG-1Dというステージピアノの名機、SGシリーズがありまして、それは自分が所有した初めてのステージピアノでもありました。

重めの鍵盤(たぶんKX88と同じAE鍵盤)も相まって、コシの強いガッツのある出音と、あそこまでパキンと弾けてくれるピアノ音色は当時他に類を見ない存在でしたね。

その後ステレオサンプリング化され、マスターキーボード機能も加わりリニューアルされたのがSG ProX。

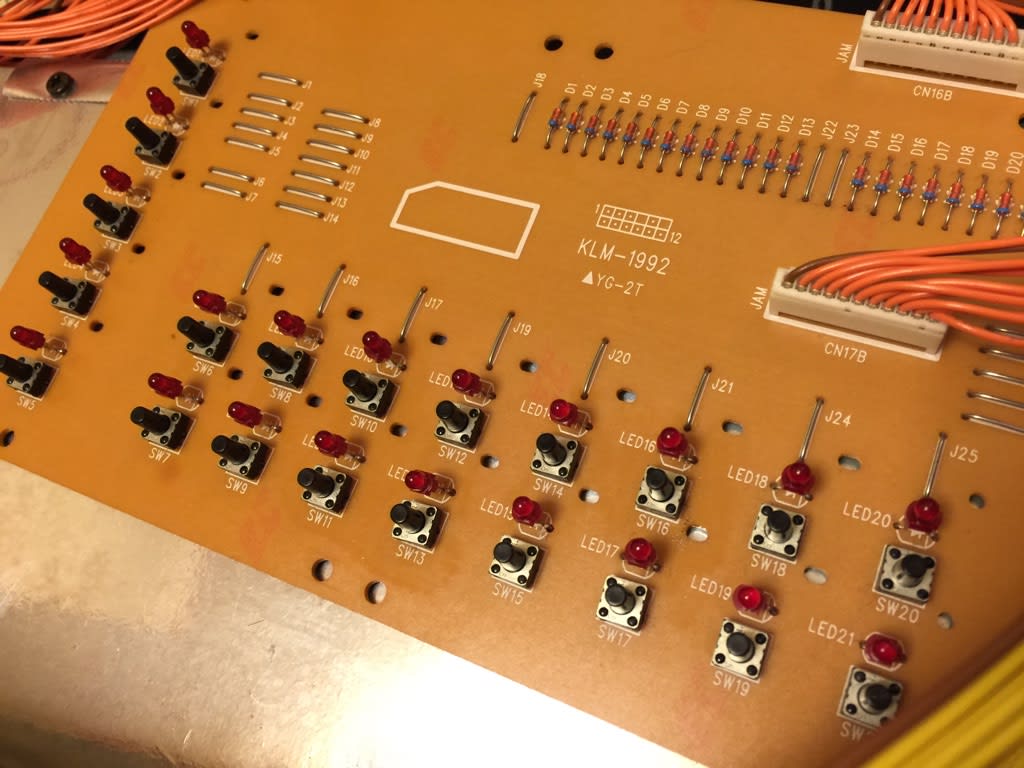

だいぶくたびれた個体を(かなり)お安く入手したのですが、流石に1997年発売と15年以上前のものですからボタン類の接触不良も多く、ちょいと手を入れねばなりません。

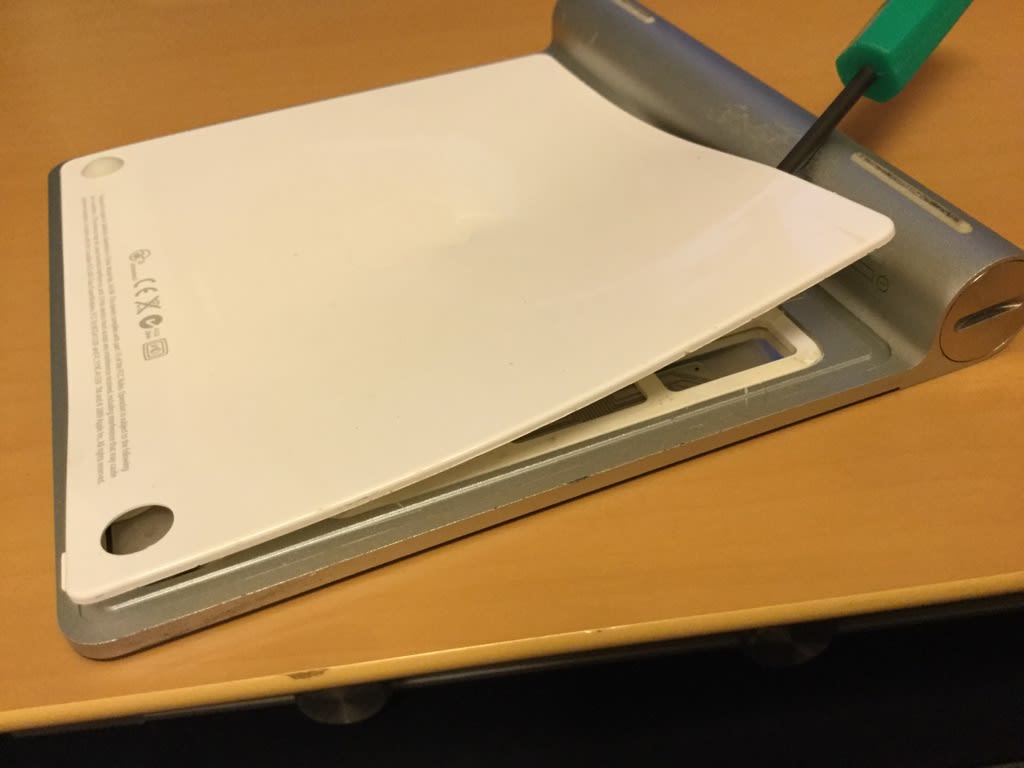

この手のピアノ鍵盤物は大抵カパッとパネルが上に開くので割と内部にアクセスするのは楽なもんです。

だいたい底板のネジを10本くらい抜けば…と思いきや4本だけ。

更に横板に左右1本ずつだけ!

いいねえKORGさん無駄なことしない

釘を全く使わない宮大工かと見紛うほど洗練されてます。

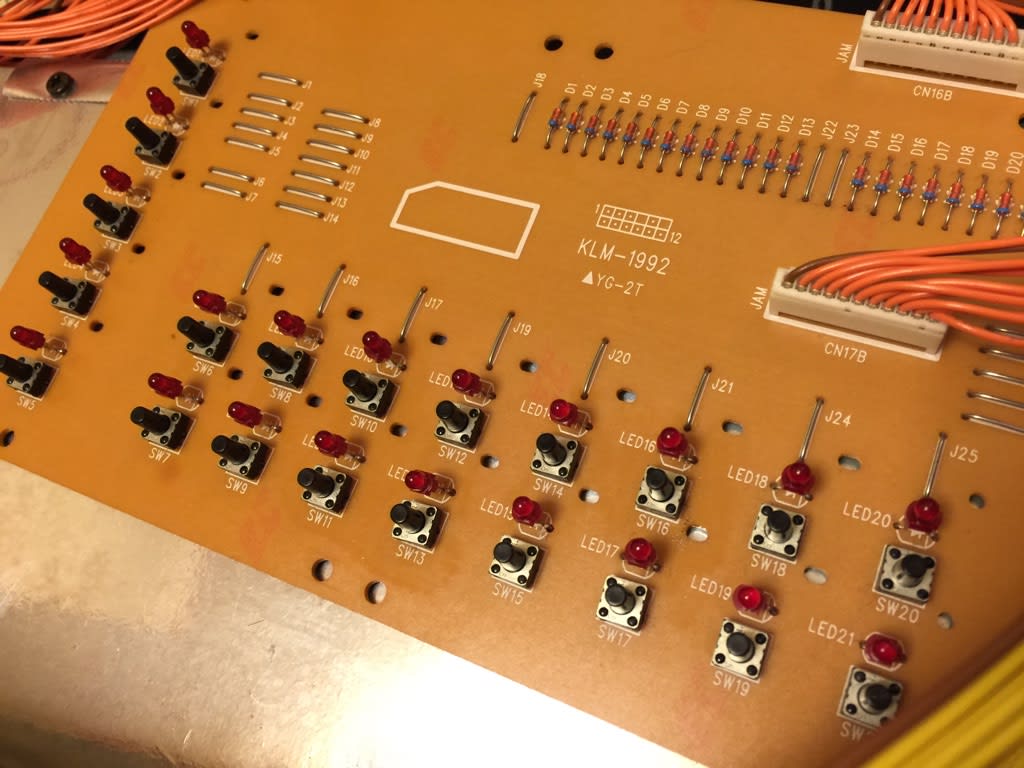

メキメキと基板をはがしていきますが、やっぱりこのタクトスイッチてやつが曲者で経年劣化は免れない存在。

接点復活剤でグリグリ攻撃です。

当然ボタンやスライダーも全バラしで磨きますが、重要なのは鍵盤根元のフェルト部分!

ここがキレイになると新品度がグッと増します。

ホイールのギザギザも汚れが取りにくいですが重要です。

これであて傷すり傷以外はかなり新品度アップ

このSG ProXも勿論SGシリーズのサウンドを継承しており、がっつりガッツ系のピアノ音色。

ちんたらバラードなんか弾いてんじゃねえよ、キャンキャン言わせんかい!なキャラです。

多分1番のソリッドな方が新しい音色で、2番の方が旧SGシリーズに近い感じなのかな。

どちらもオケに混じるといきなり映えるキャラで、夜中に一人でしっとりムーディーに酔いしれるのにはちょっと向いてないかも知れません。

どちらと言うと対ドラム、対ギター等とバトルっちゃうためのデジピと言っても過言では無いでしょう。

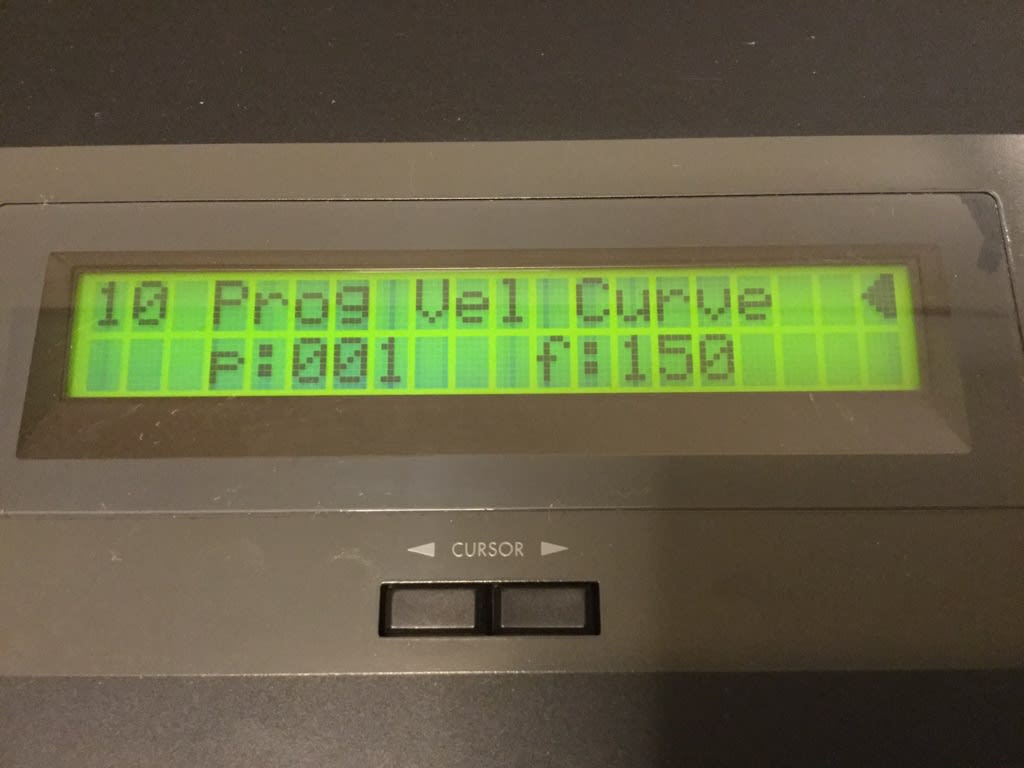

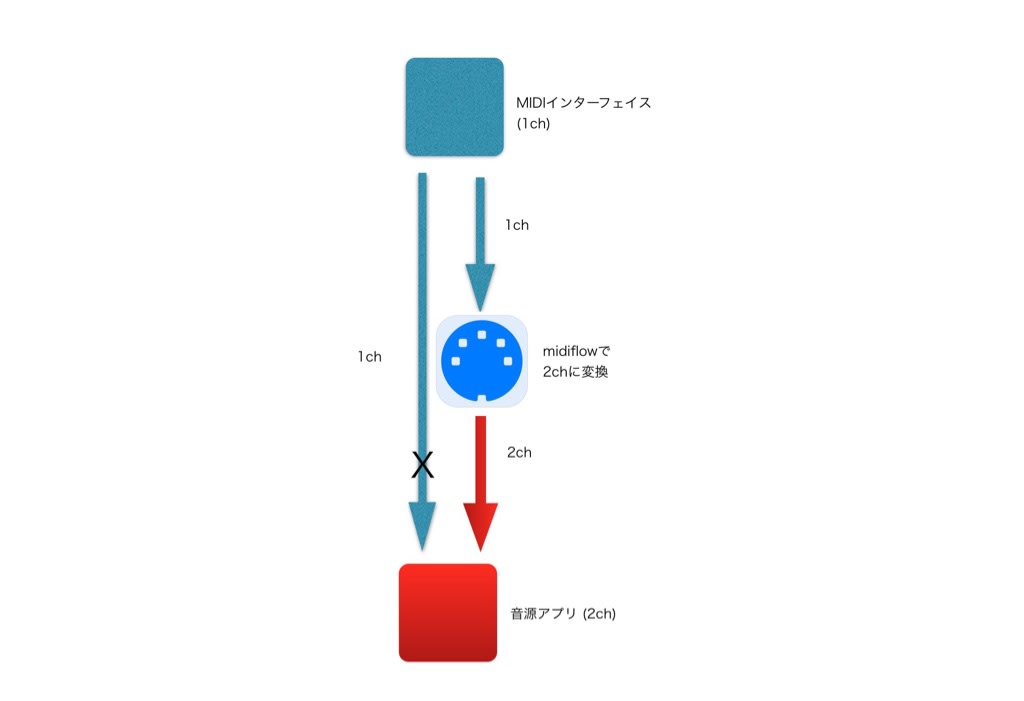

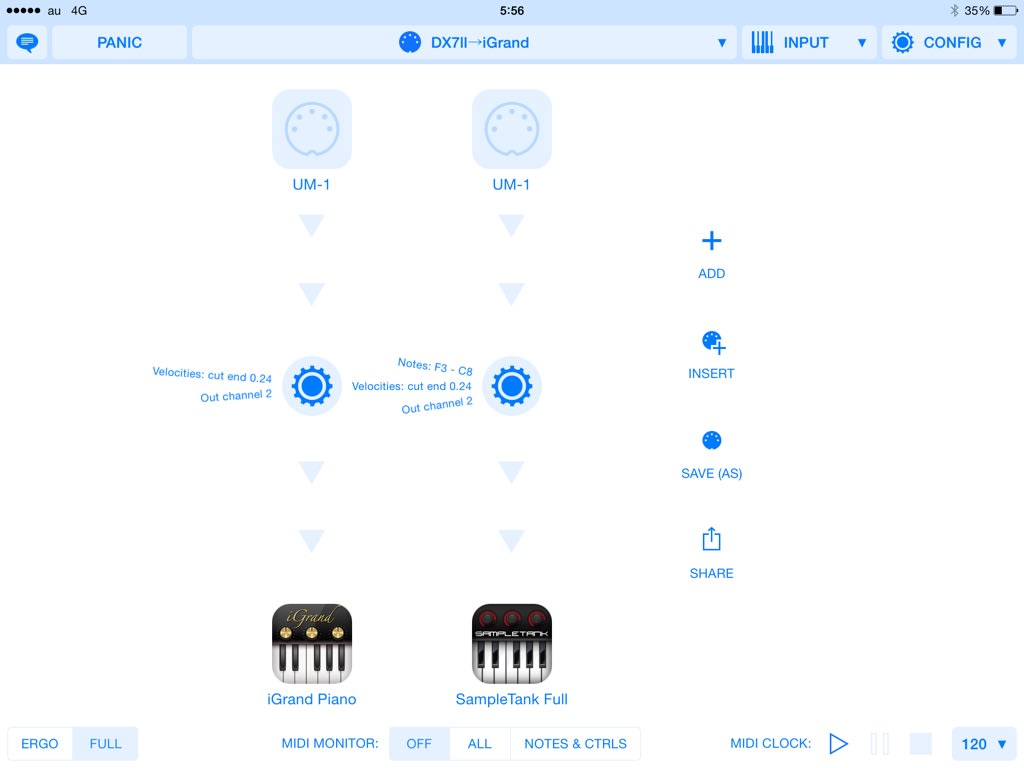

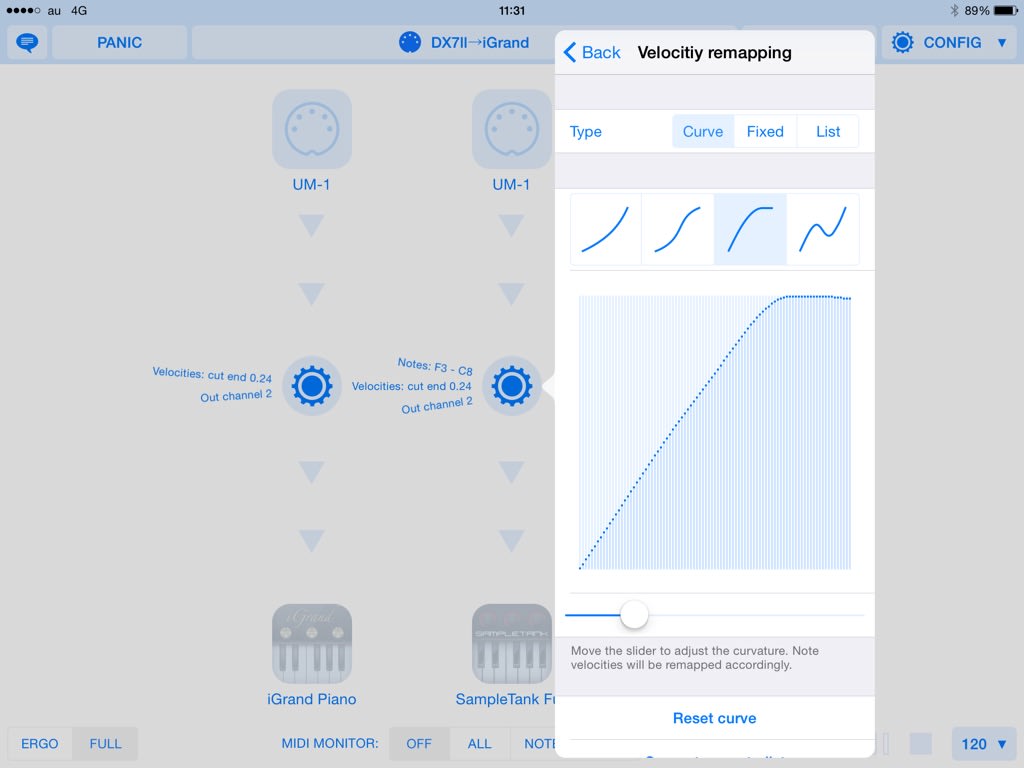

また、本機から強化されたマスターキーボード機能も充実しており、パフォーマンス音色毎にコントローラーアサインやベロシティカーブまで個別に保存出来るので重宝しますね。

内蔵音色用と外部音源用(若しくはPC入力用)にベロシティカーブを使い分けられるのはありそうでなかなか無い機能だったりします。

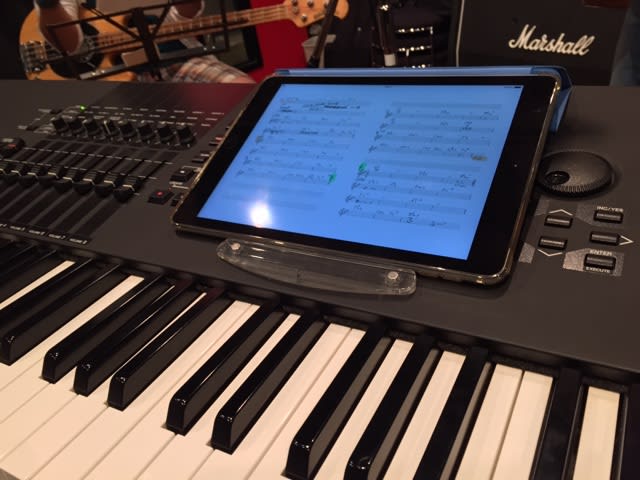

オリジナルな旧SGシリーズに比べ、ステレオになった分若干コシの強さは減った感もありますが、適度な本体重量やサイズも扱いやすく、まだまだライブ用途に持ち出せるデジピではないでしょうか。

ライブと言えば他人のステージを観て思うのですが、ステレオサンプリングのピアノと言うのは客席で聴いてると音像がハッキリしない事が多いんですよね。

自宅やスタジオで聞いいてる分にはリアルなのですが、そのリアルなステレオ感が仇となって完全に音像が散っちゃってる事が多いのです。

またPAのモニター回線もモノラル扱の場合が多いのですが、LRをひとつのモニターに混ぜて返しちゃうと位相の関係でかなり聞くに耐えない残念な音色になって返って来ます。

その点、このSG proXはステレオサンプリングではありますがそれ程ステレオ感は強くなく、且つモノラルで扱った時も音色変化は最小限に抑えられてる方ではないでしょうか。

(MIDIでCC10を受けるや否やパッとモノラルに切り変わるほどの潔さです)

ディスプレイのやたらデカい文字表記と共に、この辺りもステージ用途として考慮した感が見受けられます。

ライブで使う音色、機材は一度モノラルでチェックしてみると他のメンバーにどう聞こえてるのか理解できて良いのでオススメですね。